第1章. 飲食店の販促は集客する上でもっとも重要

1-1. 販促による新規顧客・リピーター獲得の重要性

飲食店の売上を伸ばすうえで見落とせないのが「新規顧客をいかに呼び込むか」と「既存顧客が繰り返し来店してくれるか」の2つです。新規集客はお店の認知度を高めるために欠かせない活動ですが、同時にリピーター化が進まなければ常に新規獲得コストがかかり続け、販促費用の負担が増えてしまいます。逆に、一度来店した顧客が定期的に利用してくれる構造ができれば、売上を安定させやすくなるのです。

1-2. 飲食店業界の競争が激化する中での販促差別化ポイント

近年、飲食業界は新規参入が相次ぎ、どの地域でも似たようなコンセプトのお店が増えています。こうした競合の激化は、ターゲット層の取り合いにつながり、お店の特徴が埋もれてしまう大きな要因です。価格を下げるだけでは売上や利益を圧迫するため、何かしらの「差別化」を図らないと長期的な集客は難しくなってきています。

一方で、地域に根差したイベントや商店街とのコラボレーション、メニュー開発を通じて「このエリアではここだけ」「あの料理ならあのお店」と思わせる施策ができれば、大手チェーン店とも異なる魅力を発揮できます。たとえば地元産の食材を使った限定メニューや、地元の企業とのタイアップなどは、利用客に「地域を応援している店」という印象を与えやすく、口コミやSNSでの拡散も狙いやすくなります。

第2章. 飲食店の売上を左右する販促費用の目安とバランス

2-1. 飲食店における広告宣伝費の目安と配分

飲食店の販促費(広告宣伝費)は、一般的に「売上の3~5%程度」を目安にすることが多いとされています。ただし、店舗の立地やターゲット層、運営規模によって最適な割合は変わります。例えば、駅近の好立地にあるお店は通行量が多く、SNSやWeb中心でも十分に新規客を呼び込めるかもしれませんが、郊外の店舗の場合はチラシやポスティングなど「地域密着型」のオフライン施策を組み合わせる必要があるかもしれません。

販促費の投下効果を最大化するために、KPIの設定と活用法を学びたい方は『飲食店が設定すべきKPIとは?本当に効果的な目標や指標の設定方法と活用術を徹底解説!』の記事をご参考に。

2-2. ROI/ROASを意識した飲食店の販促プランの立て方

「予算を投下すれば売上が伸びる」とは限らないのが、飲食店の販促の難しさです。そこで有効なのが、投下した費用(広告宣伝費)に対するリターンを測定する考え方、すなわちROI(投資利益率)やROAS(広告費用対効果)の概念です。

- ROI(Return on Investment)

販促にかけた費用に対して、どれだけ利益が上乗せされたかを見る指標。

ROI =(販促実施後の利益 – 販促実施前の利益)÷ 販促費用 - ROAS(Return on Advertising Spend)

広告費用1円あたりにいくらの売上があったかを見る指標。

ROAS =(販促実施後の売上 ÷ 広告費用)× 100

第3章. 飲食店は年間計画が鍵!販促カレンダーの作り方!

3-1. 季節イベントと地域行事を押さえた販促タイミング

飲食店の販促を計画するうえで、四季折々のイベントや地域行事を取り込むのは非常に効果的です。例えば、春の花見シーズンに「お花見弁当」、夏の暑い時期には「冷たい麺フェア」、クリスマスや年末年始には「特別コース」を企画するなど、季節感を取り入れることで興味喚起を高められます。また、地域の祭りや商店街のイベントに合わせて特別メニューやクーポンを展開すると、地元客の集客力が大きく上がることもあります。

3-2. 店舗スタッフ全員で共有するスケジュール管理術

季節イベントや限定メニューを考案しても、現場のスタッフが把握していなければ成果は半減してしまいます。そこで重要なのが「販促カレンダー」に基づくスケジュール管理です。例えば、月別に行う施策(チラシ配布やSNS投稿タイミングなど)を一覧化したカレンダーを作成し、開店前のミーティングやグループチャットでスタッフ全員に共有するのが効果的です。

- 短期計画(1か月単位)

- 配布するチラシのデザイン決定・発注、SNSキャンペーン開始時期など

- 配布するチラシのデザイン決定・発注、SNSキャンペーン開始時期など

- 長期計画(3か月〜半年単位)

- 季節メニューの開発、新人スタッフの接客研修、年末年始の特別イベントなど

第4章. 飲食店の印刷物を利用した販促9選

4-1. 人通りのある場所で「手配りビラ」~相性の良いターゲットを探そう

駅前や商業施設周辺など、人が行き交う場所で直接ビラを配ると、新規客へのアピールがダイレクトに行えます。特に若い世代を狙う場合、彼らがよく通る時間帯(例えば大学の授業終わりの夕方)を狙うといった戦略を立てると効果的です。一方で、ビジネスパーソン相手にはオフィス街で昼休みの時間帯に配布すると、「ランチに行ってみようかな」と思わせやすくなります。

4-2. 「投函チラシ」でターゲット宅へ直送~ポスティングの効果を最大化

指定エリア内の住宅やマンションへ投函するポスティングは、新聞を取っていない層にもアプローチできるため、若年層・単身世帯・ファミリー層など幅広いターゲットをカバーできます。まずは細かい地域区分を行い、小ロットで試験的に配布してみましょう。エリアごとのクーポン回収率を調べると、どこが“良質な商圏”かが見えてきます。

チラシのデザインは、ビラ配り同様に「写真と地図」をわかりやすくレイアウトし、クーポンやキャンペーン情報は目立たせるのがおすすめです。特に、周辺に大学やオフィスがあるなら「学割ランチ」「残業応援サービス」など、ターゲットのニーズに合わせたキーワードを前面に出すと興味を引きやすくなります。

4-3. 新聞と一緒に届ける「折込チラシ」~主婦&シニア世代に効果抜群

新聞折込チラシは、主に主婦や高齢者層への認知度アップに大きな効果があります。購読エリアを絞ることで、自店の周辺エリアだけに効率よく配布できるのが魅力です。たとえば、ランチ時間帯が賑わう和食店や、シニア向けの健康志向メニューを扱うお店なら、この層に届く折込チラシが新規顧客獲得のきっかけを作ってくれるでしょう。

4-4. 「置きチラシ」で近隣店との相互サポート~周辺店舗とのWin-Win関係

周辺店舗にチラシを置かせてもらう手法は、お互いの顧客を共有できる点が大きな強みです。待ち時間の長い美容院やカフェなどに置いてもらえれば、手に取ってゆっくり読んでもらえる可能性が高まります。また、逆に自店でも相手のチラシを置くことで「相互紹介」の形が作れ、地域の商店同士がWin-Winとなる関係を築きやすくなります。

4-5. 郵便局サービス「タウンプラス」「タウンメール」で潜在客へ直アプローチ

タウンプラスやタウンメールは、郵便局が提供するエリア指定の広告サービスで、確実に各家庭や企業のポストへ届けられるのが特徴です。ポスティングや折込よりは費用がかかることが多いものの、郵便物として到着するため「開封してもらいやすい」という強みがあります。

4-6. 既存客へ思い出を届ける「ダイレクトメール」

ダイレクトメール(DM)は、一度来店したお客様の住所がわかっているときに使える、リピート促進の王道手段です。特に休眠客に対して「最近いらっしゃってませんが、いかがお過ごしですか?」と挨拶を交えつつ新メニューやイベント案内を送ると、ふと店のことを思い出して再来店してくれることがあります。DMの文面は、押しつけがましい宣伝よりも、さりげないお手紙風に仕立てるほうが好感度が高いです。

4-7. ファンを育てる「ニュースレター・会報」で継続的に興味を喚起

ニュースレターや会報は、紙でもPDFでも良いのですが、店の雰囲気やスタッフの人柄を伝える“読み物”として最適です。例えば「シェフの食材探訪レポート」「スタッフのプチエッセイ」「おすすめの食べ方コラム」など、軽く読めるコンテンツを盛り込むと「次号が楽しみ」と思ってもらいやすくなります。よくある販促チラシと違い、一方的な広告感が薄れるのも魅力です。

4-8. ビジュアルで惹きつける「看板・タペストリー・のぼり・POP」

飲食店が店頭や店内でお客様を引きつけるうえで、看板やタペストリー、のぼり、POP(店内ポスターや卓上メニューカードなど)の“視覚的演出”は非常に効果的です。たとえば、人通りの多い場所では、「〇〇名物あります!」と大きく書かれたのぼりが見えるだけで「ここは何の店だろう?」と興味を抱かせるきっかけになります。

看板やタペストリーを制作するときは、店のコンセプトやイメージカラーを反映させ、ひと目で「どんな料理・雰囲気が楽しめる店なのか」を伝えるのが大切です。店内POPについては、テーブル上におすすめメニューや限定ドリンクの写真を大きく載せたり、調味料近くに一言コメントを貼ったりするだけでも、お客様の注文意欲を刺激できます。特に新商品や季節限定品はスタッフが口頭で説明できないタイミングもあるため、視覚的に訴求する仕組みが欠かせません。

写真撮影のプロを活用し、販促物やPOPでの集客効果を高めたい方は『飲食店が写真撮影を依頼する際の業者の選び方のコツと注意点!料理撮影に強いおすすめな会社も厳選してご紹介!』の記事におすすめ専門業者をまとめています。

4-9. リピート集客におすすめ!「メンバーズカード・ポイントカード・スタンプカード」

一度来店したお客様に再度足を運んでもらうには、メンバーズカードやポイントカード、スタンプカードといった“リピート促進ツール”が欠かせません。物理カードの場合、3~5回程度の来店で達成できる特典を設定すると、初期段階で興味を持ってくれる人が多くなります。例えば「スタンプ5個でドリンク無料」などは、顧客にとってハードルが高すぎず、気軽に「もう少しで達成だし行こうかな」と思ってもらえます。

第5章. SNSを使った飲食店の販促方法 (プラットフォーム別)

5-1. Instagram:写真・短動画で“映え”をアピール

料理写真やお店の雰囲気をおしゃれに切り取るのに最適なプラットフォームがInstagramです。写真のクオリティやストーリーズ、リールといった動画機能を駆使して“映え”を意識すれば、若年層や女性を中心にフォロワーを集めやすくなります。

SNSを使った飲食店集客を強化したい方は、『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』の記事で実践的な運用方法を学べます。

5-2. Facebook:地元コミュニティや中高年層との相性が◎

Facebookは幅広い年齢層に使われていますが、近年は中高年層がメインユーザーになりつつあります。飲食店がFacebookを活用する際は、地域コミュニティとのつながりに注目すると効果的です。たとえば、地元商店街のグループページにイベント告知を投稿したり、自治体関連のFacebookグループにお店情報をシェアしたりするだけでも、新たな潜在客を獲得するチャンスが生まれます。

5-3. X(旧Twitter):リアルタイム情報発信の即効性

140文字の短文投稿がメインのX(旧Twitter)は、リアルタイムでイベントや季節限定メニューを告知したいときに重宝します。たとえば「今日限定のデザートがあと3個で完売!」「台風で空きが出たので急遽ドリンク無料します!」など、その瞬間しか使えない情報を発信すると、リツイートを通じて素早く広まりやすいです。

5-4. LINE:巨大ユーザーベースを生かしたリピーター対策

LINEは日本で圧倒的なユーザー数を持つコミュニケーションアプリで、公式アカウント(旧LINE@)を利用すれば、友だち登録している顧客に直接クーポンや新メニュー情報を送り届けられます。特にリピーター強化に有効で、誕生日月のクーポンやポイント2倍キャンペーンなどを配信すると、読まれる確率が高く来店行動にもつながりやすいです。

また、タイムライン機能やリッチメッセージ機能を使えば、1枚の画像に詳しい情報を詰め込んでクリック率を上げるなど、より多彩な告知が可能になります。チャットを使って予約や質問を受け付けるスタイルをとる店もあり、応対のスピードやフレンドリーさで満足度をさらに高めることができるでしょう。

5-5. TikTok:短尺動画で若年層へ爆発的アプローチ

TikTokは、15秒~数十秒程度の短尺動画が中心のSNSで、主に10~20代の若年層のユーザーが多いという特徴があります。店舗で働くスタッフが登場する簡単なダンスや、調理シーンをスピーディに編集した映像、話題性のある企画動画など、“バズ”を狙える要素があれば一気に拡散される可能性を秘めています。

5-6. YouTube:長尺動画でお店の世界観を徹底アピール

YouTubeは長尺動画を配信できるので、店主のこだわりやメニュー開発のストーリーを深く伝えたいときに有効です。調理の様子をじっくり映したり、スタッフや生産者との対談を撮影したりすることで、お店の世界観やストーリーを視聴者に感じ取ってもらえます。料理のレシピ公開を通じてファンを獲得し、最終的には実店舗に行って味わいたいと思わせる流れを作れるのも魅力です。

第6章. グルメサイトなどのネットサービスを使った販促方法

6-1. グルメサイト(ぐるなび・食べログ等)掲載で新規客獲得

ぐるなび、食べログ、ホットペッパーなどのグルメサイトは、外食を検討する多くのユーザーが「まずはここで探す」という大きな入口になっています。料理写真やメニュー情報、口コミなどが一括で見られるため、新規顧客獲得のチャンネルとしては見逃せない存在でしょう。

掲載時の注意点としては、

- 料理写真・店内写真はプロや得意スタッフに撮ってもらい、高画質でアップする。

- 営業時間や定休日、メニュー価格などをこまめに更新して最新情報を反映させる。

- 「席数」「貸切の可否」「個室の有無」など、利用客が気にするポイントを明確に記載する。

口コミを増やしたい場合、来店時にさりげなく「よろしければサイトで感想を書いていただけると嬉しいです」と声をかけたり、「口コミ投稿で次回ドリンク無料」のような特典を設けたりすると効果的です。口コミが増えればサイト内での検索上位表示の可能性も高まり、さらに新規客との接点を得やすくなります。

6-2. ブログでこだわりストーリーや日々の情報発信

SNSが盛んな時代とはいえ、より長い文章で「お店の物語」や「シェフの想い」を深く伝えたいなら、ブログが有力な選択肢です。レシピ開発の裏話、仕込みのこだわり、スタッフの日常などをじっくり紹介できるのはブログならではの魅力といえます。読者がこの記事を通じて「こんな背景があったんだ」と思えば、それだけで好感度が上がり、実際の来店につながる可能性が高まります。

更新頻度は最低でも月1~2回、理想を言えば週1回程度を目指すと良いでしょう。検索エンジンは「定期的に更新されるサイト」を高く評価する傾向があり、店名+地域名の検索結果で上位表示されれば、新規顧客の流入が期待できます。写真や簡単な動画を挿入すれば視覚的な訴求力も高まり、SNSでのシェアも増えやすくなる点がメリットです。

6-3. ホームページの開設とSEO対策

SNSやグルメサイトだけで十分と考える経営者もいますが、公式ホームページを持つとユーザーが「この店はしっかりしている」と感じやすくなる効果があります。ホームページはお店の“名刺代わり”であり、最低限以下の情報を網羅しておくとよいでしょう。

- メニュー一覧と価格

写真付きで、店の看板メニューや季節限定商品もアピール。 - アクセス情報と地図

駅からの徒歩ルートを写真や動画で載せている店も好印象を与えやすい。 - 予約方法や問合せ先

電話番号だけでなく、オンライン予約フォームやLINE連携など複数手段があると便利。 - 利用シーンやQ&A

貸切可能か、ベビーカーで入店できるか、アレルギー対応があるかなど詳しく書く。

SEO対策としては、ホームページのタイトルや見出しに「地域名+料理ジャンル」を意識的に入れて検索エンジンに関連性を伝えます。さらに、週に1度でもブログを更新する、季節メニューを紹介するページをこまめに作るなど、継続的な活動が“アクティブなサイト”として評価される鍵です。

6-4. 飲食店アプリでリピート集客を強化

独自のアプリやスタンプアプリを導入して、ポイント管理や新作メニューの告知を一括で行う店が増えています。プッシュ通知でユーザーのスマホ画面に直接メッセージを届けられるため、SNSよりもタイムリーに情報を見てもらえるチャンスが高いです。「今日は限定スイーツ入荷!」といった突発的な案内や、誕生日月のバースデークーポンを自動配信する仕組みを作れば、常連客の満足度をさらに高められます。

多店舗展開の場合は、全店共通のアプリを作り、どの支店でもポイントやスタンプが利用できるようにすると顧客の利便性が向上します。さらに、アプリ内でユーザーアンケートを実施し、新メニューのアイデアを募ると、ファンとのコミュニケーションが活発になるでしょう。ただし、アプリ開発には初期コストや運営費がかかるため、外部のASPサービスを利用して手軽に始めるケースも増えています。

6-5. Googleビジネスプロフィール(Googleマップ)への登録

スマホで「近くの飲食店」と検索するユーザーが年々増加しているため、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)への登録は外せません。地図上に店が表示され、口コミや写真を見たユーザーが直接ナビゲーションして来店に至る流れが期待できます。プロフィール情報を充実させることで、検索結果でも上位に表示されやすくなるメリットがあるのです。

店内外の写真は季節に合わせて定期的に入れ替え、メニューや営業時間、定休日などを常に最新に保つよう心がけましょう。口コミが投稿されたら迅速に返信し、悪い評価があった場合も真摯な態度で対応すると「この店は誠実に向き合ってくれる」と好印象を与えます。さらに、イベントや期間限定メニューの告知を「投稿機能」で行えば、ユーザーが検索結果画面ですぐに最新情報を目にできるようになります。

MEO対策を強化して、Googleマップからの集客を最大化する方法は『【2025年最新】飲食店のMEO対策完全ガイド!Googleマップからの集客・売上を最大化する方法を大公開!』の記事を参考にどうぞ。

6-6. ウェブ広告の活用(リターゲティング・SNS広告など)

ネット広告を使えば、特定地域・特定年齢層を狙って宣伝を表示できるため、費用対効果をコントロールしやすいのが魅力です。Google広告なら、店舗周辺の半径○km以内に住むユーザーにだけ検索広告やディスプレイ広告を配信でき、無駄な露出を減らすことが可能になります。SNS広告も同様で、InstagramやX(旧Twitter)でエリア指定や興味関心ターゲットを設定して出稿すれば、「近所にいるグルメ好き」に効果的にリーチできます。

リターゲティング広告も要注目で、一度ホームページを訪問してくれた人が他のサイトを閲覧しているときに「先ほど見たあの店が広告に出る」状態を作り出せます。これによって「そういえば行こうと思ってたんだ」と思い出してもらい、予約や来店へ誘導する確率を上げられます。予算は少額からテストし、クリック率や予約コンバージョン率をモニタリングしながら徐々に拡大するスモールスタート方式が安全策です。

第7章. その他の販促アイデアと応用術

7-1. 訪日外国人向け対策

外国人観光客(インバウンド客)が日本でお店を選ぶ際、SNSや口コミサイトで事前リサーチを行うだけでなく、現地でのWi-Fi環境や多言語メニューの有無を重要視する傾向があります。特に英語・中国語・韓国語などの対応は、観光地や都市部であれば必須と言ってもよいでしょう。メニューや店内案内だけでなく、店員同士で基礎的な英会話フレーズを共有しておくと、実際に接客するときに落ち着いて対応できるようになります。

たとえばTripAdvisor、Yelp、Googleマップなど海外ユーザーがよく利用するサービスに店舗情報を充実させておけば、「わざわざ遠方からでも訪れたい」と感じてもらえる可能性が高まります。また、「Wi-Fi完備」という告知を入り口に掲示したり、多言語POPをテーブルに置いたりするだけでも、いざ入店した外国人観光客に安心感を与えられます。

7-2. “映え”する目玉商品の開発

SNSや口コミサイトで話題になりやすい「映えメニュー」を用意しておくと、新規集客につながるだけでなく常連客にも「この店はいつ来ても面白い」と思ってもらいやすくなります。大盛り料理やカラフルスイーツ、意外な器・盛り付けなど、写真に撮った瞬間「えっ、すごい!」と目を引く要素があるだけで、InstagramやTikTokに投稿される確率が高くなります。

魅力的な「メニュー」の考案については、『売れてるお店の看板メニューの作り方!集客や売上向上に繋げるには?』の記事も参考になります。

7-3. コラボ企画・イベント出店で知名度アップ

商店街祭りやフードフェスに出店すると、店内に来る前から自慢の料理を体験してもらえるため、名前や味を覚えてもらいやすくなります。たとえば小さめサイズの看板メニューをイベント限定価格で提供し、その場で「次回店舗で使えるクーポン」を渡すと、イベント後の来店につながりやすくなるでしょう。ほかにも他業種とのコラボ企画では、「パン屋×カフェ」「クラフトビール醸造所×居酒屋」など互いに異なるファン層を持つ組み合わせは相乗効果が大きいです。

7-4. テイクアウト・デリバリーで売上を補強

コロナ禍を経て多くの店がテイクアウトやデリバリーを導入し、今では定番の収益チャネルとして確立したところも少なくありません。店内席が混み合う時間帯や、逆に閑散時期の売上補強になるなど、メリットが大きい施策です。テイクアウト用に特別メニューを作り、パッケージや盛り付けを工夫すれば「家でもこの店の味を楽しめる」という印象を強められます。

デリバリーの場合は、自社スタッフが配達するのか、Uber Eatsや出前館などの外部サービスを利用するのかを選択する必要があります。外部サービスを使えば顧客決済や集客の面で負担が減る一方、手数料がかかる点をどう捉えるかが課題です。公式アプリやSNSで「テイクアウト・デリバリー限定クーポン」を発行するなど、オフライン集客とオンライン注文を繋ぐ仕掛けを作れば、新規・リピーター問わず利用してくれる客層が増えやすいでしょう。

第8章. 効果的な販促方法の選び方と振り返り

数多くの販促手段が存在するなかで、「どの施策に力を入れればいいのか」「どうやって成功・失敗を見極めるか」を悩む飲食店オーナーや担当者は少なくありません。ここでは、実践的なステップ形式で「選び方」と「効果検証」の流れを解説します。

8-1. ターゲット・目的を明確化し、最適な手段を組み合わせる

最初に取り組むべきは「どんなお客様を増やしたいのか」「どんな形で売上を伸ばしたいのか」を明確化することです。新規客が足りないならチラシやSNS拡散をメインに、リピーター強化ならDMやLINEが有効、といったように目的別に最適な販促施策をピックアップします。また、地域密着型か広域を狙うかでも選ぶ方法は変わります。

8-2. 効果的な販促を選ぶには「効果測定」が最も重要

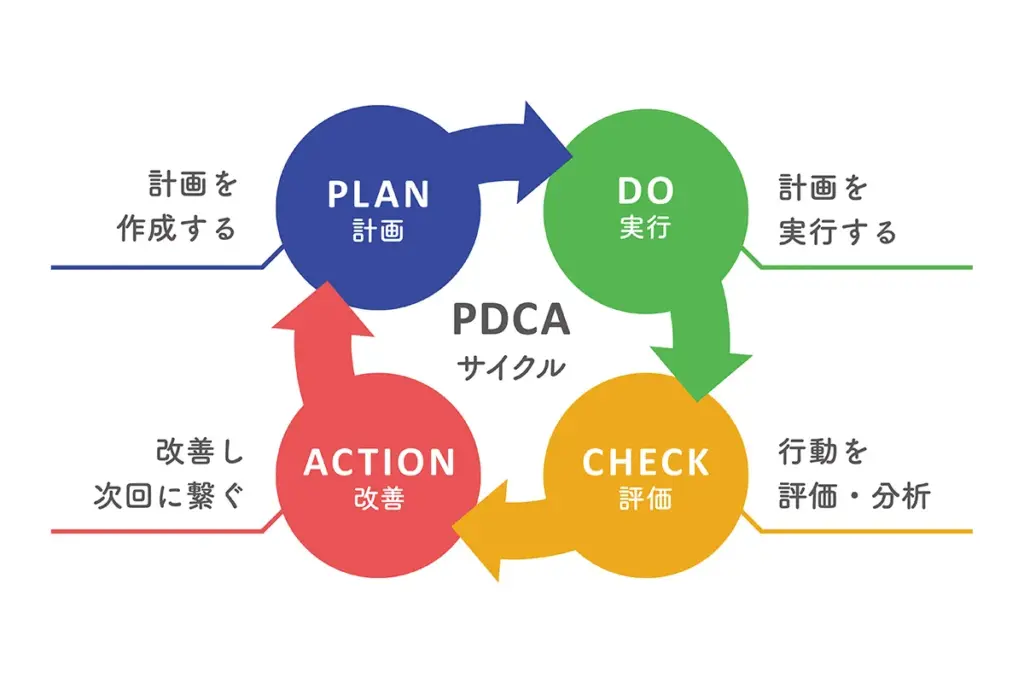

「Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Act(改善)」というPDCAサイクルは、販促においても非常に有効な考え方です。例えばポスティングを1,000枚やってクーポン回収率が1%だった場合、目標(3%)に届かなかった原因を考え、チラシのデザインや配布エリアを次回は変更してみるなど、成功につなげる修正ができます。

効果測定で大切なのは「数字」を意識することです。クーポン利用数、SNSフォロワーの増減、売上や客数の変化など、具体的な指標を追いかければ、スタッフ間でも成果を共有しやすくなります。たとえ結果が芳しくなくても、何が上手くいかなかったかを明確にすれば、同じ失敗を繰り返さない“ノウハウ”として蓄積できるでしょう。

第9章. 飲食店での販促についてよく聞かれるQ&A6選

9-1. Q1:SNSだけ頑張ればオフライン販促施策はいらない?

A:SNSは強力なツールですが、紙媒体や店頭ポップ、地元イベントなど他の手段を組み合わせたほうが幅広いターゲットに届きます。SNS未利用の層を取りこぼさないように、オンライン×オフラインの連動を検討しましょう。

9-2. Q2:クーポンを配れば簡単に集客できる?

A:一時的には集客できますが、クーポンばかりを出すと「割引前提でないと行きたくない」という消費者心理を招き、利益が圧迫される恐れがあります。値引きクーポンに偏るより、特典や限定メニューなど付加価値を感じる施策を考えましょう。

9-3. Q3:POSレジや顧客管理は大手向けで、小規模店には不要?

A:クラウド型POSや低コストの顧客管理システムが普及しており、小規模店でも導入ハードルは下がっています。売上分析や在庫管理に役立ち、結果的に販促判断を客観的に行えるメリットが大きいです。

9-4. Q4:DM・チラシはもう時代遅れでは?

A:高齢層や紙媒体を好む層、地域密着で動く層にはまだまだ有効です。オンライン中心の時代だからこそ、紙媒体に希少性や温かみを感じる人も多く、チラシやDMが店舗認知に貢献するケースも珍しくありません。

9-5. Q5:頻繁にメニューを変えるとお客様が混乱しない?

A:あまりに頻繁だと混乱やコスト増を招きますが、季節ごとの限定メニューやイベントに合わせた変更は「常に新鮮な印象」を与えられます。販促カレンダーで時期を決めて入れ替えれば、スタッフや顧客への周知もスムーズです。

9-6. Q6:スタッフへの研修は必要?接客に自信があれば大丈夫?

A:定期的に研修を行うことで、メニュー知識やホスピタリティをアップデートできます。どんなに自信があっても、メニュー開発やサービス変更のたびに情報共有は必須。接客の質が落ちるとリピート率が下がる要因になるため、研修の仕組みづくりは欠かせません。

第10章. 飲食店で効果的に販促を実行すれば売上は上げられる!

飲食店の販促は、一度で終わりにするのではなく、定期的に「現在の施策がうまく機能しているか」を点検しながら更新していくのが肝心です。たとえば、広告宣伝費の割合が妥当か、SNS施策ばかりに偏っていないか、クーポンやポイント付与が値下げ施策で終わっていないかなどをこまめに見直しましょう。スタッフへの周知や教育が不十分だと、せっかくの新メニューやキャンペーンがうまく伝わらずに販促機会を逃してしまうため、現場との連携も重要です。

また、SNSやテイクアウト、AIなどの誕生で目まぐるしく変化し続けている飲食業界だからこそ、必要性やコストとのバランスを見極めながら、小規模テストや段階的導入を通じて効果を確認する姿勢が求められます。どんな新しいアイデアも一気に投入すると現場が混乱しがちなので、店舗の客層やブランドイメージに合うかを慎重に判断することが大切です。販促とは継続的に改善を重ねるプロセスそのものであり、こうした地道なアップデートを繰り返すことで、長期的な売上アップと店舗の安定経営につなげることができます。