第1章 KPIを知らずに飲食店は語れない!押さえるべき基本とは?

飲食店の経営において「今日の売上は良かった」「今月は厳しかった」といった感覚的な判断に頼っていませんか?もちろん現場の肌感覚は重要ですが、安定した成長と利益の最大化を目指すなら、KPI(Key Performance Indicator) という「羅針盤」が不可欠です。

本章では、なぜ今、多くの飲食店がKPI管理を導入しているのか、その基本的な考え方とメリットを、具体的な分解例を交えながら解説します。

1-1. KPIとは何か?店舗の健康状態を示す「経営の羅針盤」

KPI(Key Performance Indicator)とは、日本語で「重要業績評価指標」と訳され、最終的な目標(KGI)を達成するための途中経過を計測・評価する中間的な指標を指します。

多くの飲食店が追いがちな「月間売上」だけを見ていると、重大な問題を見過ごす危険があります。例えば、売上は過去最高なのに、月末の利益がほとんど残らない。これは、飲食店の現場でよく起こる「利益なき繁忙」の典型例です。

【体験談】売上好調の裏に潜んでいた月5万円の損失

KPIは、売上や利益といった最終結果(KGI)だけでなく、「新規顧客数」「客単価」「テーブル回転率」「原価率」といった複数の細かい数値をモニタリングすることで、店舗運営のどこに課題があるのかを多角的に、そして客観的に把握するためのツールなのです。

KPIを管理する最大のメリットは、課題解決のための改善施策が具体的になる点です。売上不振の原因を「集客が足りないのか?」「客単価が低いのか?」「リピーターが離れているのか?」と分解して考えることで、打つべき手が明確になります。SNSでの発信強化、セットメニューの開発、接客トークの見直しなど、根拠に基づいたスピーディな意思決定を可能にするのがKPIの力です。

1-2. KGIとKPIの関係性:ゴールから逆算する目標達成の地図

KPIを正しく設定するためには、まずKGI(Key Goal Indicator) との関係性を理解することが不可欠です。

- KGI(重要目標達成指標): 組織やビジネスにおける最終目標。「月間利益100万円達成」「年間売上1億円」など、ゴール地点を示す指標。

- KPI(重要業績評価指標): KGIを達成するための中間目標。KGIを構成する要素を分解した、日々の行動レベルに落とし込むための指標。

この2つを混同せず、「結果(KGI)」と「プロセス(KPI)」を切り分けて考えることが、目標達成への最短ルートを描く鍵となります。

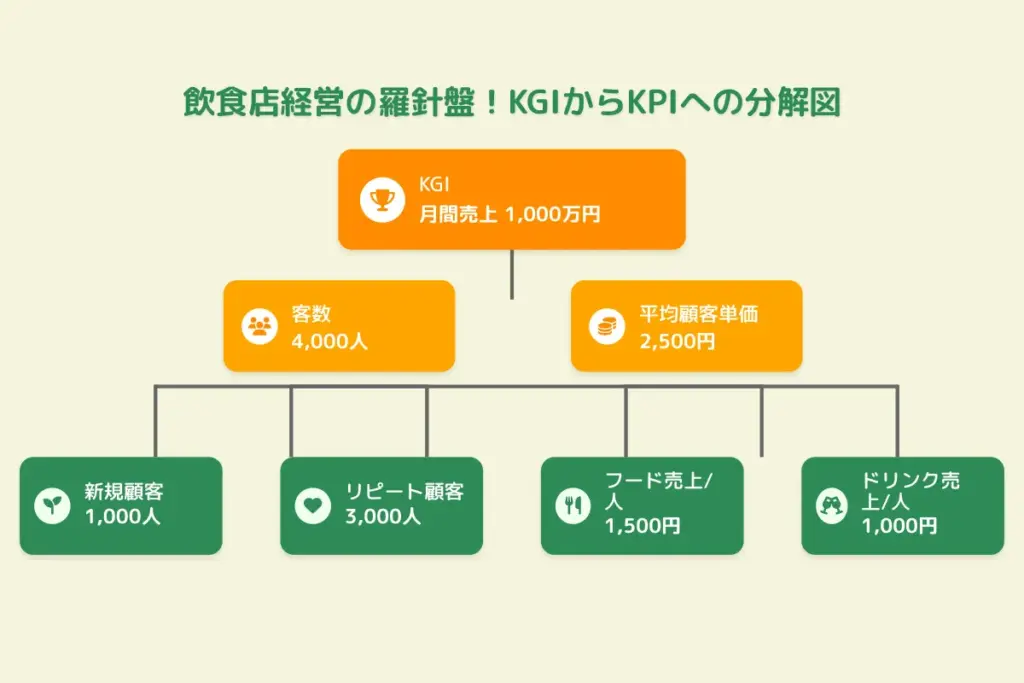

KPIツリーで目標を具体化する

KGIからKPIへ落とし込む際には、「KPIツリー」という考え方が非常に有効です。これは、KGIを頂点とし、それを達成するための要素を樹形図のように分解していく手法です。

【図解】KGI「月間売上1,000万円」のKPIツリー分解例

KGI: 月間売上 1,000万円

│

├── KPI Lv.1: 客数 4,000人

│ │

│ ├── KPI Lv.2: 新規顧客数 1,000人

│ │ └── KPI Lv.3: Web予約数、SNS経由の来店数、チラシ反響数...

│ │

│ └── KPI Lv.2: リピート顧客数 3,000人

│ └── KPI Lv.3: 会員登録数、再来店率、口コミ投稿数...

│

└── KPI Lv.1: 平均顧客単価 2,500円

│

├── KPI Lv.2: フード売上/人 1,500円

│ └── KPI Lv.3: 平均注文品数、セットメニュー注文率...

│

└── KPI Lv.2: ドリンク売上/人 1,000円

└── KPI Lv.3: ドリンク杯数/人、ボトル注文率、追加オーダー率...

このように分解することで、「売上1,000万円」という漠然とした目標が、「今月はリピーターの再来店率を5%上げよう」「そのために、LINEで限定クーポンを配信しよう」といった、現場スタッフ一人ひとりが実行可能な具体的なアクションプランに変わります。

専門家コメント

【第1章の実践チェックポイント】

KPIは店舗の健康診断ツールです。まずKGI(ゴール)を明確にし、そこから逆算して、日々の具体的な行動につながる指標(KPI)に分解することから始めましょう。

第2章 【業態別】飲食店がKPI管理を導入するメリット

KPIを導入するメリットは、単に「数字に強くなる」だけではありません。「利益率の向上」や「チーム力強化」といった経営の根幹に関わる効果をもたらします。しかし、その効果の現れ方は、店舗の業態や規模によって大きく異なります。

本章では、業態ごとの特性を踏まえ、KPI導入がもたらす具体的なメリットを比較・解説します。

2-1. 具体的なKPIのメリットとは

KPI導入のメリットは、大きく分けて「利益構造の改善」と「組織力の強化」の2つに集約されます。

メリット1:現場のムダを可視化し、利益率を高める

飲食店の目標は「売上を上げること」で終わりがちですが、KPIは「コスト」の側面からも店舗を健全化します。特に重要なのが、食材費(Food)と人件費(Labor)を合わせたFLコストです。これをKPIとして管理することで、どこにムダが潜んでいるかを客観的に把握できます。

- 事例: 「特定の曜日に食材ロスが集中している」「ピーク時とアイドルタイムでスタッフ配置に過不足がある」といった課題が数字で明確になり、仕入れ量の調整やシフトの最適化といった具体的な改善策につながります。

メリット2:スタッフのモチベーション向上とチーム力強化

KPIは、経営者や店長だけでなく、現場で働く全スタッフの当事者意識を高める強力なツールです。具体的な数値目標をチームで共有することで、一人ひとりが「自分の働きが店舗の成果にどう貢献しているか」を実感しやすくなります。

- 事例: 「今週の客単価目標、あと100円!」といった共通言語が生まれると、スタッフ間のコミュニケーションが活性化します。「昨日は客数が少なかったので、明日はSNS投稿を強化しよう」「客単価は良かったけど、リピーターが減った原因は何だろう?」といった前向きな会話が、自然とチームワークを醸成します。

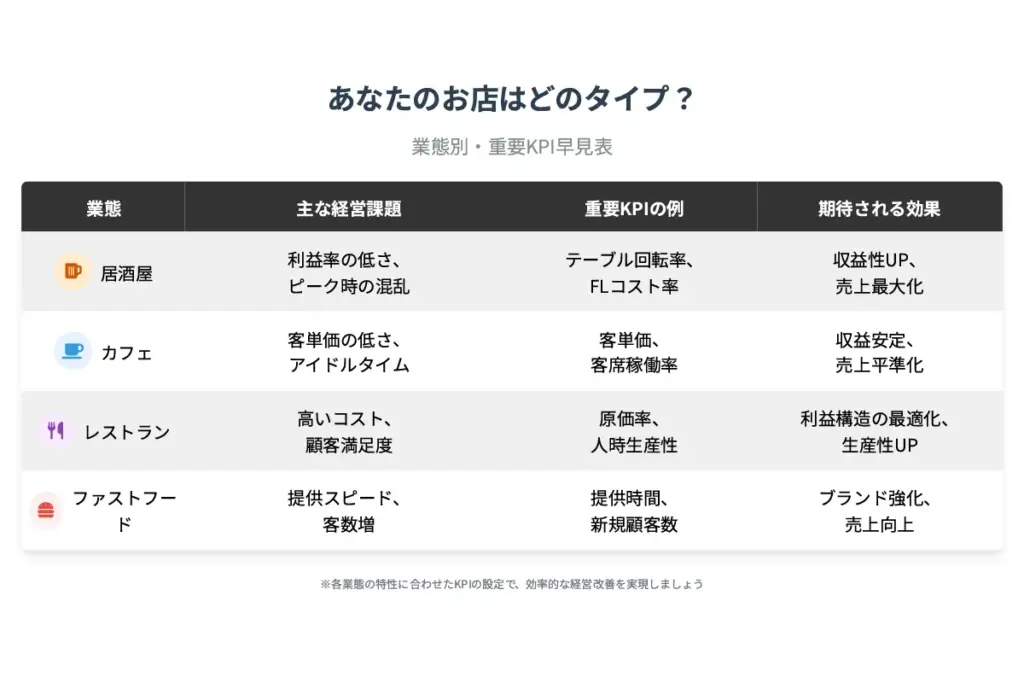

2-2. 比較でわかる!業態別KPI導入の効果

あなたの店舗はどのタイプでしょうか?業態によって課題や重視すべきKPIは異なります。下の比較表で、自店に最適なKPI活用のヒントを見つけてください。

業態別KPI導入効果の比較表

| 業態 | 主な経営課題 | 導入すべき主要KPI例 | 期待される効果 |

|---|---|---|---|

| 居酒屋 | 利益率の低さ、ピーク時の混乱、リピーター育成 | テーブル回転率、ドリンク比率、FLコスト率、リピート率 | 収益性の高いメニュー構成への転換、ピーク時売上の最大化、常連客の増加 |

| カフェ | 客単価の低さ、アイドルタイムの発生、競合との差別化 | 客単価、セット注文率、客席稼働率、テイクアウト比率 | 安定した収益基盤の構築、時間帯別売上の平準化、ブランド力の向上 |

| レストラン | 高い原価・人件費、顧客満足度の維持、予約管理 | メニュー別原価率、人時生産性、顧客満足度スコア、予約キャンセル率 | 利益構造の最適化、生産性向上によるサービス品質UP、機会損失の削減 |

| ファストフード | 提供スピードと品質の両立、客数増加、アルバイトの戦力化 | 提供時間、客席稼働率、新規顧客数、クルー別生産性 | ブランドイメージの強化、売上向上、効率的な店舗オペレーションの実現 |

2-3. 小規模店 vs 大規模チェーン:メリットの違い

KPI活用のメリットは、店舗の規模によっても異なります。

小規模店・個人店の場合のメリット

意思決定の速さと柔軟性。KPIで課題を発見すれば、即座にメニュー変更やキャンペーン実施などの施策を打てます。

大規模チェーンの場合のメリット

データの集約・比較分析による全体の底上げ。全店舗のデータを分析し、成功事例(ベストプラクティス)を特定して横展開できます。

【第2章の実践チェックポイント】

自店の業態や規模に合ったKPIを導入することで、課題解決のスピードと効果が最大化されます。他店の成功事例も参考にしつつ、自店の「勝ちパターン」を測定できる最適な指標を見つけましょう。

第3章 飲食店に特化したKPI設定方法の6ステップ【テンプレート付】

KPIの重要性は理解できても、「具体的に何から始めればいいのかわからない」という方も多いでしょう。KPI設定で失敗する多くのケースは、いきなり細かい指標を決めようとしたり、他店の真似をしたりすることから起こります。

本章では、誰でも実践できるよう、店舗の現状把握から具体的な目標設定、運用までを6つのステップに分け、チェックリストやテンプレートを交えて具体的に解説します。

【始める前に】最重要:業態・立地・客層に応じたKPI選定

本格的な設定に入る前に、まずは自店の「現在地」を客観的に把握することが最も重要です。ビジネスモデルが違えば、重視すべき指標も全く異なります。例えば、客単価2万円の高級寿司店で「テーブル回転率」を最重要KPIにするのは適切ではありません。

専門家の視点】

まずは以下のチェックリストで、自店の特徴を整理してみましょう。

□ ステップ0:自店のポジショニング確認チェックリスト

- 業態: 居酒屋、カフェ、レストラン、ラーメン店など、どのカテゴリーか?

- 客層: ビジネスパーソン、ファミリー、学生、観光客など、主な顧客は誰か?

- 立地: 駅前、繁華街、住宅街、オフィス街など、場所の特性は?

- 店舗規模: 席数は? スタッフの人数は?

- 価格帯: 周辺の競合店と比較して、高いか、安いか、同等か?

- 強み: 「料理の味」「接客」「雰囲気」「コスパ」など、顧客から評価されている点は何か?

【ステップ1】現状分析:データで強み・弱みを洗い出す

次に、感覚ではなく「数字」で店舗の現状を分析します。できる範囲でデータを収集し、自店の健康状態を客観的に評価しましょう。

□ ステップ1:現状分析チェックリスト

- 売上データ: 過去1年間の月別・曜日別・時間帯別の売上データはあるか?

- コストデータ: 食材原価率、人件費率(FLコスト)は計算できているか?

- 顧客データ: POSレジや予約台帳から、客数、組数、新規・リピート比率などを把握できるか?

- 外部評価: Googleマップやグルメサイトの口コミ評価、点数を集計・分析したか?

- 内部評価: スタッフにヒアリングを行い、現場で感じている課題(例:「このメニューは提供に時間がかかりすぎる」など)をリストアップしたか?

【ステップ2】KGI設定とKPIへのブレイクダウン

現状が把握できたら、いよいよ目標設定です。ここで重要なのは、必ず最終ゴール(KGI)を先に決めること。そこから逆算して、具体的なKPIに分解していきます。

KGI→KPI分解シート・テンプレート例

| 項目 | 設定例 |

|---|---|

| ■ KGI(最終目標) | 月間営業利益 100万円 |

| ■ KPIレベル1(KGIの構成要素) | ・売上:500万円 ・コスト:400万円(FLコスト率60%, その他経費20%) |

| ■ KPIレベル2(レベル1の構成要素) | ・(売上) 客数:2,000人 × 客単価:2,500円 ・(コスト) 原価率:30% / 人件費率:30% |

| ■ KPIレベル3(現場のアクション指標) | ・(客数) 新規顧客数:500人 / リピート顧客数:1,500人 ・(客単価) 平均注文点数:2.5点 / 平均商品単価:1,000円 ・(コスト) 廃棄率:1%未満 / 人時生産性:4,500円 |

【ステップ3】目標値の設定:SMARTの原則を意識する

KPIの目標値は、「達成可能かつ、少し挑戦的」なレベルに設定するのが鉄則です。高すぎる目標は現場を疲弊させ、低すぎる目標は成長を鈍化させます。目標設定の際は、SMARTの原則を意識すると良いでしょう。

- Specific(具体的か?)

- Measurable(測定可能か?)

- Achievable(達成可能か?)

- Relevant(KGIに関連しているか?)

- Time-bound(期限が明確か?)

□ ステップ3:目標値設定チェックリスト

- 目標値は過去のデータや季節変動を考慮した根拠のある数字か?

- なぜその目標なのか、スタッフ全員に分かりやすく説明できるか?

- 「最低限クリアしたい必達目標」と「挑戦的なストレッチ目標」の二段構えになっているか?

【ステップ4】全員への共有と運用ルールづくり

KPIは、店長だけが管理していても意味がありません。アルバイトを含めた全スタッフが「自分ごと」として捉え、日々の行動を変えてこそ成果が出ます。

□ ステップ4:運用ルールづくりチェックリスト

- 朝礼や終礼でKPIの進捗を共有する時間は確保されているか?

- スタッフの誰もが見える場所(バックヤードのホワイトボード、チャットツールなど)に目標と実績が掲示されているか?

- 目標達成に向けた良いアクションを称賛し、共有する仕組みはあるか?

【ステップ5】定期的な振り返り(PDCA)と再設定

KPIは一度設定したら終わりではありません。市場環境や顧客のニーズは常に変化します。定期的に結果を振り返り、改善を繰り返すPDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)を回し続けることが不可欠です。

□ ステップ5:振り返りチェックリスト

- 振り返りのミーティングは定例化されているか?(推奨:週次または月次)

- 目標が達成できた/できなかった「原因」は分析できているか?

- 振り返りの場で、現場スタッフからの意見や改善提案を吸い上げる機会はあるか?

- 次の1週間/1ヶ月の具体的なアクションプランは決まっているか?

【第3章の実践チェックポイント】

KPI設定は「決めて終わり」ではなく、継続的なプロセスです。自店の状況把握から始め、チームで共有し、定期的に見直す「サイクル」を回し続けることが成功への唯一の道です。

第4章 飲食店で絶対に押さえるべきKPI 13選

KPIを設定しようにも、「結局どの数字を見ればいいの?」と悩んでしまうのは当然です。重要なのは、闇雲に多くの指標を追うのではなく、自店の課題に合わせて「集客」「効率」「コスト」「サービス」という4つの観点からKPIを戦略的に組み合わせること。

本章では、飲食店経営の成功に直結する13の重要KPIを4つのカテゴリーに分類し、それぞれの計算方法や改善のヒントを具体的に解説します。

4-1. 【集客系KPI】お客様を呼び込む力の指標

安定した売上は、まずお客様に来ていただかなければ始まりません。集客系のKPIは、店舗の認知度や集客施策の効果を測定し、未来の売上を作るための重要な指標です。

- 新規顧客数/新規顧客比率

広告やSNS、イベントなどの集客施策がどれだけ効果を上げたかを測る基本指標です。特に開業期やテコ入れ期には最重要となります。- 計算式:

新規顧客比率 (%) = 新規顧客数 ÷ 総顧客数 × 100 - 改善のヒント: GoogleビジネスプロフィールやInstagramでの情報発信、地域メディアへのプレスリリース、近隣へのポスティングなど、ターゲット層に合わせた施策を打ち、その効果をこの指標で測定します。

- 計算式:

- リピート顧客数/リピート率

飲食店の安定経営は、リピーター(常連客)が支えていると言っても過言ではありません。新規顧客の獲得コストは、リピーター維持コストの5倍かかるとも言われています(1:5の法則)。- 計算式:

リピート率 (%) = (総顧客数 - 新規顧客数) ÷ 総顧客数 × 100 - 改善のヒント: LINE公式アカウントでの再来店クーポン配布、ポイントカードの導入、接客時のパーソナルな会話など、顧客との関係性を深める施策が有効です。

- 計算式:

- Webサイトアクセス数/SNSエンゲージメント率

オンラインでの「お店の顔」である公式サイトやSNSが、どれだけ見込み客の関心を引いているかを示す指標です。- 計測ツール: Googleアナリティクス、各SNSのインサイト機能

- 改善のヒント: 魅力的な料理写真の投稿、フォロワーとの積極的なコミュニケーション、予約ページへの導線確保など、オンライン上の「おもてなし」を意識します。

- 予約数/予約転換率(CVR)

グルメサイトや公式サイト経由の予約が、どれだけ実際の来店に結びついているかを示します。特にコース料理や宴会が主体の店舗では重要です。- 計算式:

予約転換率 (%) = 予約件数 ÷ サイト訪問者数 × 100 - 改善のヒント: 予約ページの入力項目を減らす、魅力的なコース内容を写真付きで紹介する、「ネット予約限定特典」を用意するなどの工夫で転換率を高められます。

- 計算式:

SNS由来の来店を安定させるには、エンゲージメント設計が欠かせません。実践手順は『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』で詳しく解説しています。

4-2. 【効率系KPI】売上を最大化する力の指標

集めたお客様から、いかに効率よく売上を上げていくか。効率系のKPIは、店舗の収益性を直接左右する重要な指標群です。

- 平均顧客単価(客単価)

顧客一人あたりが平均していくら支払ったかを示す、最も基本的な収益性指標です。- 計算式:

平均顧客単価 = 売上高 ÷ 総顧客数 - 改善のヒント: 「ご一緒にポテトはいかがですか?」といったアップセルや、「こちらのワインがおすすめです」といったクロスセルのトークを徹底するだけでも、客単価は着実に向上します。

- 計算式:

- テーブル回転率

一つのテーブルが、営業時間内に何回お客様に入れ替わったかを示す指標。席数が限られる店舗、特に行列のできる人気店にとっては生命線です。- 計算式:

テーブル回転率 = 一日の総顧客数 ÷ 総客席数 - 改善のヒント: 注文から提供までの時間短縮、バッシング(片付け)の迅速化、食券機の導入などが回転率向上に直結します。

- 計算式:

- 平均購入商品点数

客単価をさらに分解し、顧客一人あたりの注文品数を見る指標です。「もう一品」を促す施策の効果測定に役立ちます。- 改善のヒント: ドリンクとフードのお得なセットメニュー開発、デザートや食後のコーヒーのおすすめトークなどが有効です。

- 客席稼働率

「席がどれだけ有効活用されているか」を示す指標。アイドルタイム(お客様の少ない時間帯)の状況を把握し、対策を練るために使います。- 計算式:

客席稼働率 (%) = 総来店客数 ÷ 総席数 × 100 - 改善のヒント: ランチとディナーの間のアイドルタイムに「ハッピーアワー」や「カフェタイム限定セット」などを設け、時間帯別売上の平準化を目指します。

- 計算式:

回転率と人時生産性は“現場設計”が要です。具体策は『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』にまとめています。

4-3. 【コスト系KPI】利益を守る力の指標

どれだけ売上があっても、コスト管理がずさんでは利益は残りません。コスト系KPIは、飲食店の利益構造を健全に保つための防御の指標です。

- 原価率(Fコスト率)

売上に対する食材原価の割合。飲食店の利益を左右する最重要コスト指標の一つです。- 計算式:

原価率 (%) = 食材原価 ÷ 売上高 × 100 - 改善のヒント: 業界平均(約30%)を目安に、メニューごとの原価を計算・管理します。歩留まり改善、仕入れ業者の見直し、看板メニューと利益率の高いメニューのバランス調整などが重要です。

- 計算式:

- 人件費率(Lコスト率)

売上に対する人件費の割合。原価率と合わせてFLコストと呼ばれ、経営状態を測る上で極めて重要です。- 計算式:

人件費率 (%) = 人件費 ÷ 売上高 × 100 - 改善のヒント: FLコスト比率は60%以内が健全経営の一つの目安です。適切なシフト管理、オペレーション効率化による生産性向上が鍵となります。

- 計算式:

- 人時生産性

従業員一人が1時間あたりにどれだけの粗利益(売上 – 原価)を生み出したかを示す指標。スタッフの生産性を客観的に評価できます。- 計算式:

$$人時生産性 = 粗利益 ÷ 総労働時間 - 改善のヒント: サイゼリヤがこの指標を用いて生産性を飛躍的に向上させたのは有名な話です。調理工程のマニュアル化やホール業務の効率化で、この数値を高めることができます。

- 計算式:

- 廃棄率(ロス率)

仕入れた食材のうち、どれだけが廃棄になってしまったかを示す指標。見えにくいコストを可視化し、利益改善に直結させます。- 計算式:

廃棄率 (%) = 廃棄金額 ÷ 仕入総額 × 100 - 改善のヒント: 日々の廃棄リスト作成を徹底し、原因(発注ミス、過剰な仕込み、保存方法の問題など)を分析。需要予測の精度を上げることが根本的な解決策です。

- 計算式:

4-4. 【サービス系KPI】顧客の心を掴む力の指標

- 顧客満足度スコア/口コミ評価

数字だけの管理は、時にサービスの質を低下させる危険を伴います。そこで重要になるのが、お客様の「生の声」を数値化したサービス系KPIです。- 計測方法: 退店時のアンケート、Googleマップやグルメサイトのレビュー点数、SNSでの言及など。

【第4章の実践チェックポイント】

まずは自店の課題が「集客」「効率」「コスト」「サービス」のどこに最も大きくあるかを考え、各分類から1〜2個ずつ、合計4〜5個のKPIから管理を始めるのが成功の秘訣です。

数字と同時に“声”も管理しましょう。星評価の安定化ノウハウは『口コミへの効果的な返信方法とは?印象の良い例文やテンプレートを大公開!』に整理しています。

第5章 KPI活用で成功した飲食店の戦略

理論を学んだら、次は実践です。ここでは、KPIを巧みに活用して成長を遂げた企業の具体的な事例を深掘りします。大手チェーンの戦略から、個人店でも応用可能な成功パターンまで、自店のKPI戦略を練るためのヒントが満載です。

5-1. 大手チェーン3社のKPI戦略比較

| 企業名 | 主要KPI | 戦略の核 | 活用ツール |

|---|---|---|---|

| 株式会社サイゼリヤ | 人時生産性 | 徹底したオペレーション効率化による「低価格・高収益」の両立 | 自社開発の生産管理システム、IE(インダストリアル・エンジニアリング)手法 |

| スターバックスコーヒージャパン | 顧客体験指標、ブランドロイヤルティ | サードプレイス(第三の居場所)の価値向上による顧客との感情的なつながりの構築 | 公式アプリ、スターバックス リワード(ロイヤルティプログラム)、CRM戦略 |

| 株式会社鳥貴族 | 原価率、QSC+T(品質・サービス・清潔さ・提供時間) | 全品均一価格を支える徹底したコスト管理と、店舗品質の標準化 | ミステリーショッピングリサーチ(覆面調査)、エリアマネージャーによる店舗指導 |

この3社は、それぞれが異なるKPIを羅針盤に据えることで、独自のブランド価値を築いています。サイゼリヤは「効率」を、スターバックスは「顧客体験」を、鳥貴族は「コスト構造と品質標準化」を最重要視し、それに連動したKPIを組織全体で追求しているのです。

5-2. 【業態別】KPI活用による成功パターン5選

大手でなくとも、KPIは強力な武器になります。ここでは、より身近な業態での成功事例を、具体的な数値目標や使用ツールと共に紹介します。

① ラーメン店:回転率と原価率の改善で利益UP

- 課題: ランチタイムの行列による機会損失と、食材価格高騰による利益圧迫。

- 設定KPI: テーブル回転率、スープ・チャーシューの部位別原価率。

- 施策: POS連動のタッチパネル式券売機を導入し、注文時間を短縮。原価率の高い限定メニューを廃止し、高利益率のトッピングを強化。

- 結果:

- 達成期間: 3ヶ月

- 具体的数値: ピークタイムのテーブル回転率が2.5回→3.2回に向上。総合原価率を32%→29%に改善。

- 使用ツール: POS連動券売機、Excelでの原価管理シート。

② 居酒屋:リピート率向上で売上安定

- 課題: 新規集客に依存し、売上が不安定。常連客が育たない。

- 設定KPI: リピート率、LINE経由の予約数。

- 施策: LINE公式アカウントを開設し、友だち登録で「ドリンク1杯無料」クーポンを配布。月2回、限定メニューやイベント情報を配信。

- 結果:

- 達成期間: 6ヶ月

- 具体的数値: リピート率が15%→30%に倍増。LINE経由の予約が月間売上の20%を占めるように。

- 使用ツール: LINE公式アカウント、POSシステムの顧客管理機能。

③ カフェ:客単価と客席稼働率の改善

- 課題: ドリンクのみの利用が多く客単価が低い。午後のアイドルタイムが長い。

- 設定KPI: 平均顧客単価、時間帯別客席稼働率。

- 施策: SNS映えするスイーツとドリンクのセットメニューを開発。14時〜17時限定の「ケーキセット100円引き」キャンペーンを実施。テイクアウト専用メニューを拡充。

- 結果:

- 達成期間: 4ヶ月

- 具体的数値: 平均顧客単価が850円→1,050円にUP。アイドルタイムの客席稼働率が20%→35%に改善。

- 使用ツール: Instagram、モバイルオーダーシステム(テイクアウト用)。

④ 焼肉店:FLコスト率の最適化

- 課題: 高級部位の廃棄ロスが多く、人件費もかさみ利益が出ない。

- 設定KPI: FLコスト率、予約キャンセル率、廃棄率。

- 施策: ネット予約システムを導入し、事前決済コースやリマインドメールで無断キャンセルを防止。過去のPOSデータから曜日・天気別の需要予測を行い、仕込み量を最適化。

- 結果:

- 達成期間: 1年

- 具体的数値: 無断キャンセル率が5%→1%未満に。FLコスト率を65%→58%に削減。

- 使用ツール: 予約管理システム(例:トレタ)、POSデータ分析ツール。

⑤ 小規模ビストロ:口コミ評価で集客増

- 課題: 広告費をかけられず、新規顧客が増えない。

- 設定KPI: Googleマップの口コミ評価点・件数。

- 施策: 会計時に「よろしければGoogleマップで応援お願いします」と声かけ。投稿された口コミに24時間以内に必ず感謝のコメントを返信。

- 結果:

- 達成期間: 6ヶ月

- 具体的数値: 口コミ評価が4.1点→4.7点に、件数が50件→150件に増加。MEO経由の新規来店客数が前年比40%増。

- 使用ツール: Googleビジネスプロフィール。

【第5章の実践チェックポイント】

成功事例に共通するのは、自店の「課題」を明確にし、それを解決するための「KPI」を設定し、具体的な「施策」を実行し、その結果を「数値」で検証している点です。

第6章 ITツール・システム活用実践ガイド

KPI管理はExcelや手書きノートでも始められますが、ITツールを導入すれば、その効率と精度は劇的に向上します。しかし、「どのツールを選べばいいかわからない」「費用対効果が不安」と感じる方も多いでしょう。

本章では、無料ツールから本格的な有料システムまで、目的別に選び方のポイントと具体的な活用法を解説します。

6-1. 無料 vs 有料 目的別おすすめツール比較10選

| 目的 | 無料ツール | 有料ツール |

|---|---|---|

| 売上・顧客分析 | Googleスプレッドシート / Excel ・自由度が高くカスタマイズ自在 ・手入力の手間がかかる | 高機能POSレジ (スマレジ, Airレジなど) ・売上データを自動で集計・分析 ・初期費用や月額費用がかかる |

| リピーター育成 | LINE公式アカウント ・多くのユーザーに直接リーチ可能 ・高度な分析やセグメント配信は有料 | CRMツール / 会員アプリ ・顧客情報を詳細に管理・分析 ・導入・運用のハードルが高い |

| 予約管理・集客 | Googleビジネスプロフィール ・無料でMEO対策と予約導線を確保 ・台帳管理機能は弱い | 予約管理システム (トレタ, TableCheckなど) ・予約の一元管理と顧客台帳を自動化 ・グルメサイトとの連携費用がかかる場合も |

| コスト管理 | 会計ソフトの無料プラン ・基本的な収支管理が可能 ・機能制限が多い | 勤怠管理システム + 会計ソフト ・人件費とその他経費をリアルタイムで可視化 ・システム間の連携設定が必要 |

| 情報共有 | Google Chat / Slack ・スタッフ間の迅速な情報共有 ・KPI管理に特化した機能はない | 店舗管理ツール (店長ナビなど) ・日報、KPI進捗、指示通達を一元化 ・月額費用がかかる |

KPIの計測・共有を効率化するツールは『【最新版】個人や小規模な飲食店におすすめなPOSレジ完全ガイド!注意点から選び方まで徹底解説!』で横断比較できます。導入検討にどうぞ。

6-2. 失敗しない!KPI管理ツールの導入7ステップ

- 【目的の明確化】

「なぜツールを導入するのか?」を明確にする。(例:「手作業の日報入力をなくしたい」「リピート率を上げたい」) - 【必須機能の洗い出し】

目的達成のために「絶対に譲れない機能」をリストアップする。 - 【予算の設定】

初期費用と月額費用の上限を決める。 - 【情報収集と比較検討】

各ツールの公式サイトやレビューサイトで情報を集め、2〜3社に候補を絞る。 - 【無料トライアル・デモの活用】

必ず試用期間やデモで実際の操作性を確認する。現場スタッフにも触ってもらうのが重要。 - 【導入と初期設定】

導入を決定し、メニュー登録やスタッフ情報などの初期設定を行う。サポート体制が手厚いかもチェックポイント。 - 【スタッフ教育と運用ルール策定】

全スタッフ向けに勉強会を開き、誰が・いつ・何を入力するかのルールを明確にする。

6-3. 投資対効果は?ROI算出シートで判断しよう

有料ツールの導入をためらう最大の理由は「コスト」でしょう。その判断基準となるのがROI(Return on Investment:投資対効果)です。

- 計算式:

ROI (%) = {(導入による利益増加額 - 導入コスト) ÷ 導入コスト} × 100

ROI算出の実例

席数30の居酒屋で、月額1万円の予約管理システム導入予定。

- 導入コスト: 1万円/月

- 期待される利益増加:

- 無断キャンセル防止による機会損失削減:月2組 (客単価4,000円×3名) = 24,000円

- 電話予約対応の時間削減による人件費削減:月10時間 (時給1,200円) = 12,000円

- 合計利益増加額: 36,000円/月

- ROIの計算:

(36,000円 - 10,000円) ÷ 10,000円 × 100 = 260%

ROIが260%ということは、投資した1万円が2.6倍のリターンを生む計算になります。この具体的な数字が、オーナーの導入決定を後押ししました。

6-4. 未来の飲食店経営:IoT・AI活用事例3選

さらに進んだツール活用は、飲食店の経営を根底から変える可能性を秘めています。

- 【AIカメラによる顧客分析】

店内に設置したAIカメラが、来店客の性別・年代、滞在時間、行動動線を自動で分析。どの客層がどのメニューを好むか、どの席が人気かといったデータを基に、メニュー開発やレイアウト改善に活かす。 - 【AI需要予測による自動発注】

過去のPOSデータ、天気予報、周辺のイベント情報などをAIが分析し、翌日の来店客数やメニュー別の出数を高精度で予測。予測に基づき必要な食材を自動で発注し、廃棄ロスと欠品を同時に削減する。 - 【IoTセンサーによる品質・在庫管理】

冷蔵庫に設置したIoTセンサーが24時間温度を監視し、異常があればスマホに通知。ビールサーバーにセンサーを取り付け、樽の残量をリアルタイムで把握し、最適なタイミングで発注。品質維持と業務効率化を両立する。

【第6章の実践チェックポイント】

ツールは経営を助ける「手段」であり、「目的」ではありません。まずは無料ツールからでも良いので、データを集めて分析する習慣をつけることが第一歩です。有料ツールは、解決したい課題と費用対効果を明確にしてから導入を検討しましょう。

第7章 KPI導入で陥りがちな5つの失敗と対策

KPIを導入したものの、「なぜかうまくいかない」「現場が混乱するだけで成果が出ない」という声は少なくありません。意欲的に取り組んだはずが、いつの間にか形骸化してしまう…そこには共通の「失敗パターン」が存在します。

本章では、KPI導入でよくある5つの失敗事例とその根本原因を分析し、具体的な対策を提示します。

失敗パターン1:数値偏重でサービスが低下する

- 症状: 回転率を意識するあまりお客様を急かしたり、客単価を上げるために過剰なセールストークをしたりして、クレームや口コミ評価の低下を招く。「数字は達成したが、店の雰囲気が悪くなった」状態。

- 原因: 「効率」や「コスト」に関するKPIばかりを追い求め、飲食店の本質である「顧客満足度」という視点が欠落している。

対策: 「顧客満足度スコア」や「口コミ評価点」といったサービス系KPIを必ず併用する。 週次ミーティングで「今週の良かった接客」や「お客様からの感謝の声」を共有する時間を設け、数字と品質のバランスを取る文化を醸成する。

失敗パターン2:スタッフがKPIに拒否反応を示す

- 症状: スタッフが「監視されている」「ノルマがきつい」と感じ、モチベーションが低下。KPIの話題を避けるようになり、形骸化する。

- 原因: KPIが「評価・管理するためのツール」として一方的にトップダウンで導入され、その目的やメリットがスタッフに共有されていない。

対策: KPIを「チームで目標を達成するためのゲーム」と捉え直す。 なぜこのKPIを追うのか(例:「利益が増えれば、みんなのボーナスに還元できる」)を丁寧に説明し、納得感を得る。目標達成時にはインセンティブ(食事券、プチボーナスなど)を用意し、「やらされ感」を「達成感」に変える工夫をする。

失敗パターン3:継続できず三日坊主で終わる

- 症状: 最初の1ヶ月は盛り上がったが、日々の業務に追われてデータ入力や振り返りが疎かになり、いつの間にか誰もKPIを見なくなる。

- 原因: KPIの計測や集計が複雑すぎ、現場の負担になっている。振り返りのための定例ミーティングが設定されていない。

対策: 「シンプル・イズ・ベスト」の原則に立ち返る。 最初は追うKPIを3つ程度に絞り、計測方法も「正の字で数える」「日報に一言書くだけ」など、極力手間のかからない方法から始める。「毎週月曜の朝10時から15分間」など、KPIミーティングをカレンダーに固定で入れてしまうことが継続の鍵。

失敗パターン4:間違った指標を設定してしまう

- 症状: KPIを達成しているのに、一向に売上や利益が改善しない。「リピート率は上がったのに、客単価が下がって売上は横ばい」といった状態。

- 原因: KGI(最終目標)と連動していない、あるいは自店のビジネスモデルに合っていないKPIを設定してしまっている。

対策: KPIツリーを作成し、設定したKPIがKGIにどう繋がるかを論理的に確認する。 例えば「客単価」を上げるのが目的なら、「平均商品点数」だけでなく「高単価メニューの出数」も見るなど、複数のKPIを組み合わせて多角的に状況を把握する。定期的に「このKPIは本当に見る意味があるか?」と見直すことが重要。

失敗パターン5:データ分析の迷子になる

- 症状: POSレジなどで大量のデータは取れるようになったが、どこから手をつけていいか分からず、結局「売上」しか見ていない。

- 原因: 「データを取ること」が目的化してしまい、「データから何を読み取り、次の一手をどう打つか」という視点が欠けている。

対策: 「仮説→実行→検証」のサイクルを意識する。 例えば「雨の日は客数が減るのでは?」という仮説を立て、実際にデータで検証する。もし正しければ、「雨の日限定クーポンをLINEで配信する」という次のアクションに繋げる。最初から完璧な分析を目指さず、「一つの疑問をデータで確認してみる」という小さな成功体験を積み重ねることが大切。

【第7章の実践チェックポイント】

失敗は成功の母です。これらの失敗パターンを「転ばぬ先の杖」として、自店のKPI運用体制に穴がないか、定期的にチェックしましょう。

第8章. 【Q&A】飲食店のKPI設定・運用に関する12の疑問

ここでは、飲食店の経営者や店長から実際に寄せられることの多い、KPIに関するより実践的な疑問にお答えします。

Q1. そもそも業界のKPI標準値がわかりません。

A. 経済産業省の調査や業界団体のレポートが参考になりますが、まずは「自店の過去平均」をベンチマークにするのが最も現実的です。例えば、過去1年間の平均原価率が35%なら、まずは32%を目指す、というように設定しましょう。他店の数値はあくまで参考程度に捉えるのが成功の秘訣です。

Q2. どのツールを選べばいいか、最終的に決められません。

A. 「サポート体制の手厚さ」と「現場スタッフの使いやすさ」を最終的な判断基準にすることをおすすめします。導入後に不明点が出た際に、すぐに電話やチャットで相談できるか。また、ITが苦手なスタッフでも直感的に操作できるか。この2点が、ツールの定着を左右します。

Q3. 一度設定したKPIがうまくいかなかった時のリカバリー方法は?

A. まずは失敗の原因をチームで冷静に分析することが第一です。「目標が高すぎたのか」「施策がズレていたのか」「計測方法に問題があったのか」を話し合いましょう。その上で、KPIの目標値を修正するか、あるいはKPI自体を別のものに切り替えるかを判断します。失敗を責めるのではなく、「学びの機会」と捉える文化が重要です。

Q4. 多店舗展開の場合、全店で同じKPIで管理すべきですか?

A. 「全店共通KPI」と「店舗個別KPI」を組み合わせるのがベストです。「売上高」「FLコスト率」のような全社的な経営指標は共通で管理し、比較分析します。一方で、立地や客層に応じて、「A店はランチ回転率」「B店はディナーの客単価」といったように、各店舗が注力すべき個別KPIを設定することで、現場の主体性を引き出し、全体のパフォーマンスを最大化できます。

Q5. スタッフの評価にKPIを使うのはアリですか?

A. 慎重な運用が求められますが、有効な側面もあります。 ただし、個人の売上目標など、結果だけを評価に直結させるとチームワークを阻害する危険があります。KPI達成に向けた「行動プロセス」(例:改善提案の数、後輩への指導回数など)を評価項目に加えることで、個人の成長と組織への貢献を正当に評価しやすくなります。

Q6. KPIツリーが複雑になりすぎて、使いこなせません。

A. まずは主要KPIを3~5個に絞り込み、シンプルなツリーから始めることが大切です。すべてを一度に管理しようとすると混乱のもとです。月単位で運用に慣れてきたら、段階的に指標を追加し、少しずつツリーを育てていくというアプローチが現実的です。

Q7. コスト管理をKPIに入れたいですが、どう設定すれば良いですか?

A. 「原価率30%以内」「人件費率28%以内」といったように、具体的な上限値を設定するのがおすすめです。そして、その数値を週次や日次でチェックする仕組みを作ります。超過した場合は、原因(特定の食材の高騰、急な欠員による人件費増など)をスタッフと一緒に分析し、仕入れやシフトを調整することで、目標を維持しやすくなります。

Q8. 小規模店でも本当にKPI導入は必要ですか?

A. 小規模店ほど、経営者の「勘」だけに頼るのはリスクが高いため、KPI導入の価値は大きいです。限られたリソース(人・モノ・金)をどこに集中させるべきか、その判断に客観的な根拠を与えてくれます。例えば「1日の来客数をあと5人増やす」といった小さなKPIの改善が、経営に大きなインパクトを与えることも少なくありません。

Q9. 数字を追うあまり、サービス品質が下がるのが心配です。

A. その懸念は非常に重要です。対策は、「顧客満足度」に関する指標も必ずKPIに設定し、バランスを取ることです。例えば、アンケートやGoogleマップの口コミ評価を週ごとに確認し、数値目標の振り返りと同時に、接客に関するフィードバックも行うことで、数字だけを追う弊害を防げます。

Q10. スタッフが数字を嫌がり、モチベーションが上がりません。どうすれば?

A. 漠然とした「売上目標」ではなく、誰もが分かりやすく、行動に結びつけやすい指標を伝えることが鍵です。「平均客単価を+100円する」という目標を立て、「そのために、今週は全員でデザートのおすすめを徹底しよう」と具体的なアクションに落とし込みます。そして、達成できたら小さなご褒美を用意するなど、ゲーム感覚で取り組める工夫が有効です。

Q11. 失敗した時のリカバリー方法はどうすればいいですか?

A. 失敗は悪いことではありません。重要なのは、「なぜ失敗したのか」を客観的に分析し、次のアクションに活かすことです。目標が高すぎたのか、施策が間違っていたのか、外部環境の変化があったのか。チームで原因を特定し、「では、来月は目標を少し下げてみよう」「別の施策を試してみよう」と、PDCAサイクルを回し続けることが最も効果的なリカバリー方法です。

Q12. どのくらいの期間でKPIは見直すべきですか?

A. 最低でも月に1回、できれば四半期(3ヶ月)に1回は、設定しているKPI自体が適切かを見直すことを推奨します。飲食店を取り巻く環境は目まぐるしく変わります。季節の変動、競合店の出現、トレンドの変化などに合わせて、追うべき指標も柔軟に変化させていく必要があります。

第9章 KPI導入・改善 30日実践スケジュール

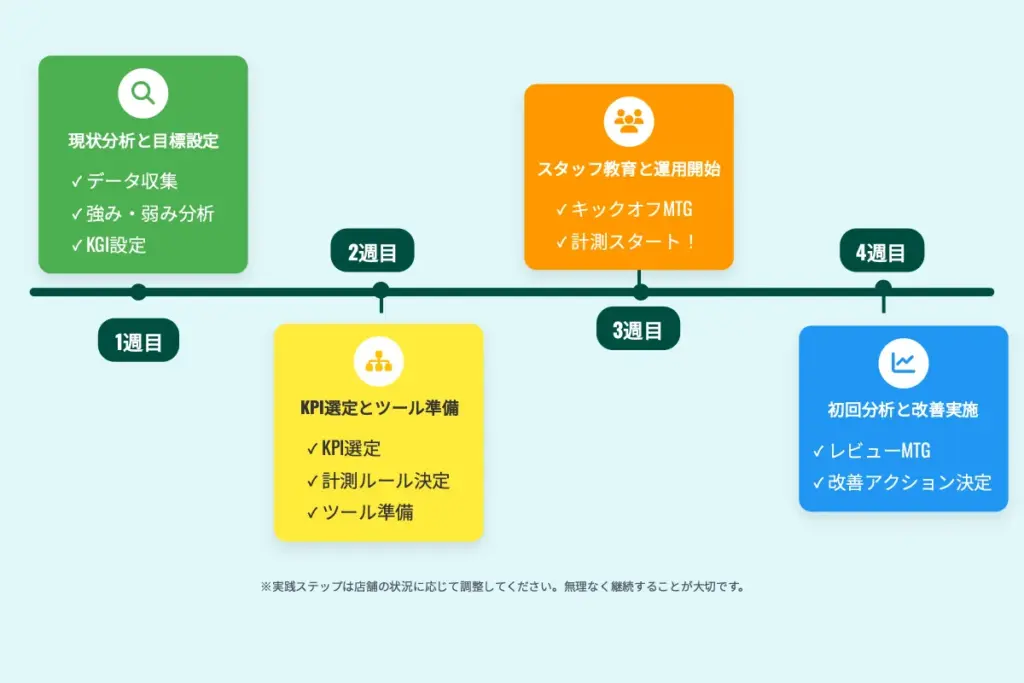

「明日からやろう」では、いつまでも始まりません。ここでは、KPI導入を確実に軌道に乗せるための、具体的な30日間のアクションプランを提示します。このスケジュールに沿って進めることで、無理なくKPI管理を店舗に定着させることができます。

【1週目】現状分析と目標設定(Plan)

- Day 1-3:データ収集

- 過去1年分の売上データ、POSデータ、原価や人件費の記録、グルメサイトの評価などをかき集める。

- Day 4-5:現状分析

- 集めたデータを基に、自店の「強み」と「弱み」を書き出す。(例:強みはリピート率の高さ、弱みは平日の客数の少なさ)

- Day 6:KGI(最終目標)設定

- 「3ヶ月後の月間利益を10%向上させる」など、SMARTなKGIを決定する。

- Day 7:チームで共有

- スタッフ全員に現状分析の結果とKGIを共有し、危機感と目標意識を合わせる。

【2週目】KPI選定とツール導入(Plan & Do)

- Day 8-10:KPI選定とKPIツリー作成

- KGIを達成するための主要KPIを3〜5個選定し、シンプルなKPIツリーを作成する。

- Day 11-12:計測方法の決定とツール選定

- 各KPIを「誰が」「いつ」「どうやって」計測するかルールを決める。必要であれば、ITツール(POSレジ、予約システムなど)の比較検討を開始する。

- Day 13-14:運用準備

- バックヤードにKPI進捗管理ボードを設置。日報やミーティングのフォーマットを準備する。

【3週目】スタッフ教育と運用開始(Do)

- Day 15:キックオフミーティング

- 全スタッフにKPIの目的、計測方法、運用ルールを改めて説明。質疑応答の時間をしっかり取る。

- Day 16-21:計測スタート&デイリーチェック

- 実際にKPIの計測を開始。終礼などで毎日簡単な進捗を確認し、計測漏れがないかチェックする。

【4週目】初回分析と改善実施(Check & Act)

- Day 22-28:データ蓄積

- 最低1週間はデータを蓄積し、日々の変動を観察する。

- Day 29:第1回KPIレビューミーティング

- 蓄積したデータを基に、初の本格的な振り返りを実施。目標に対する進捗、うまくいった点、課題点を話し合う。

- Day 30:改善アクションの決定

- ミーティングの結果を踏まえ、「来週から試してみる具体的なアクション」を1〜2個決定し、翌月からの改善サイクルにつなげる。

【第9章の実践チェックポイント】

完璧を目指さず、まずはこのスケジュール通りに「始めてみること」が何よりも重要です。最初の1ヶ月を乗り切れば、KPI管理は店舗の文化として根付き始めます。

第10章. まとめ:飲食店経営成功の鍵は「KPIを味方につける」こと

飲食店の経営は、情熱や美味しい料理だけでは乗り切れない、厳しい現実との戦いです。その戦いを勝ち抜くための最強の武器、それがKPI(重要業績評価指標)です。

KPIを導入することで、これまで「感覚」で捉えていた店舗の課題が「数字」として可視化され、打つべき施策が明確になります。さらに、KGI(最終目標)から逆算してKPIを設定し、チーム全員で共有することで、スタッフ一人ひとりが同じゴールを目指す強い組織が生まれます。

最後に、KPI活用を成功させるための「5つの鉄則」を改めて確認しましょう。

KPI成功の5つの鉄則

- ゴールから逆算せよ: 必ずKGI(最終目標)を先に決め、そこからKPIに分解する。

- シンプルに始めよ: 最初から多くの指標を追わず、最も重要な3〜5個に絞る。

- チームで共有せよ: KPIは経営者のためでなく、チーム全員で目標を達成するためのツールである。

- PDCAを回し続けよ: 設定して終わりではなく、定期的に振り返り、改善し続ける。

- 数字と心を両立させよ: 効率やコストの指標と、顧客満足度の指標を必ずセットで見る。

この記事を参考に、まずは自店の「健康診断」から始めてみてください。小さなKPIを一つ設定し、それを追いかけるだけでも、あなたの店舗経営は確実に変わり始めます。数字を「敵」や「監視役」と捉えるのではなく、未来を照らす「味方」につけること。それこそが、これからの飲食店経営に求められる成功の鍵なのです。