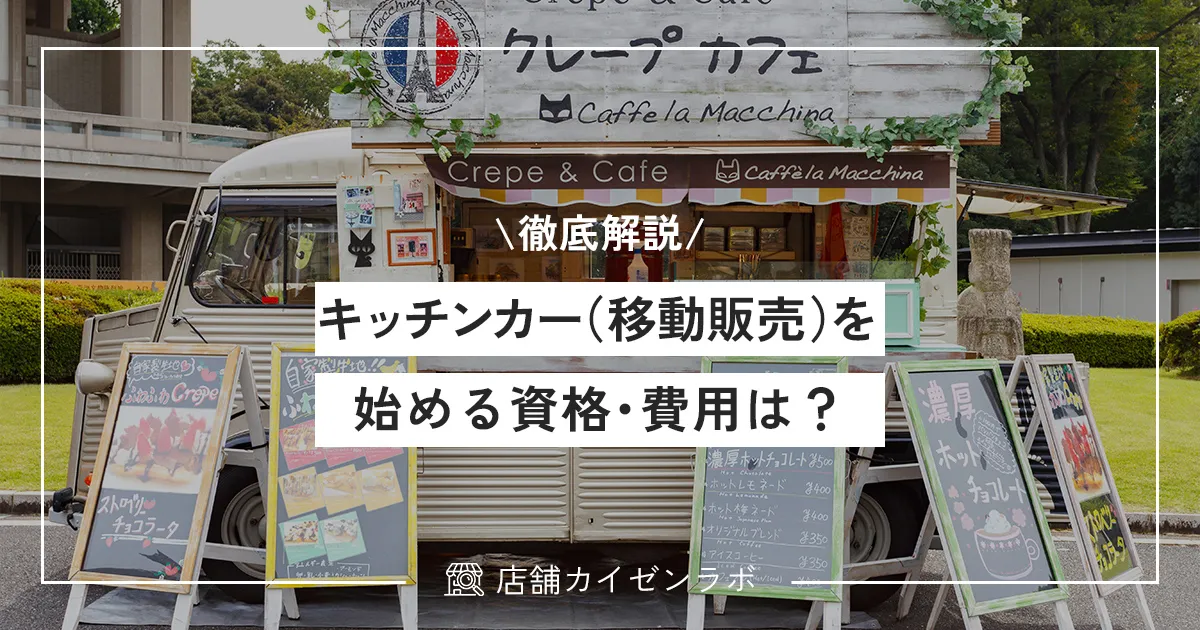

第1章. なぜ今、キッチンカー(移動販売)で飲食店を始めるのか?

近年、「キッチンカーを始めるには?」と考える人が増え、「移動販売」という言葉を耳にする機会も増えました。大都市のオフィス街や商業施設の前には、個性豊かなキッチンカーが並び、ランチタイムや週末のイベントを盛り上げています。こうしたブームの背景には、店舗型の飲食店と比較して開業リスクを抑えやすいという特徴が大きく関係しています。

たとえば、固定した店舗(飲食店)を構える場合、物件探しの段階で多額の資金を必要とし、家賃や内装工事費などのコストがかさんでしまいます。一方、キッチンカーの場合は車両の準備や設備の改造費は必要ですが、物件契約や高額な内装費を大幅に削減できる点が注目されています。また、場所を固定しない移動販売スタイルならではのフットワークの軽さが、多くの人にとって魅力的に映るのです。

さらに感染症拡大の影響で、屋外での飲食や密を避けるといった新しい生活様式が求められ、キッチンカーを利用した屋外イベントやテイクアウト需要が急伸しました。実際、あるキッチンカー専門ポータルサイトの調査では、2020年以降でキッチンカー開業相談が前年比1.5倍以上に増加したとの報告もあります。移動販売全体の市場規模も拡大しており、地域のマルシェや屋外フェスなどでの出店要望が高まっているのが現状です。こうしたトレンドの影響を受け、「低リスクで飲食ビジネスを始めたい」と考える個人や副業希望者、さらには既存店舗を持つ飲食事業者が新規事業としてキッチンカーを検討するケースが増えているのです。キッチンカーを始めるには?そんな疑問を持つ人が増える中、移動販売による飲食店開業は、今後も多くの人がチャレンジする可能性が高いと言えるでしょう。

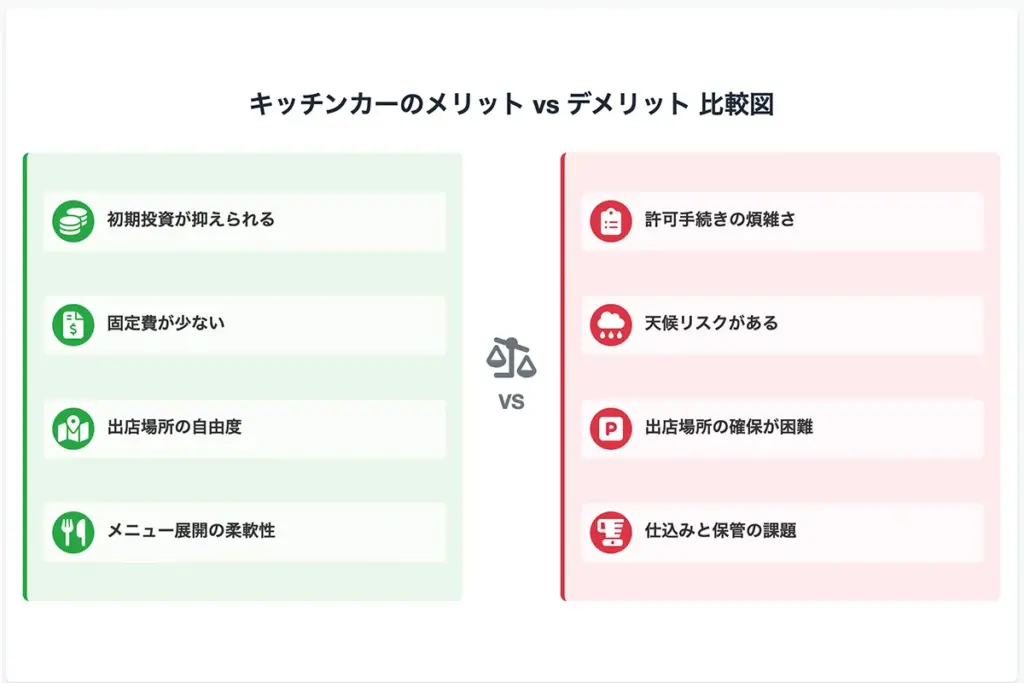

第2章. キッチンカーを開業するメリットとデメリット

本章では、キッチンカーによる移動販売がなぜ魅力的とされるのか、その具体的なメリットと注意すべきデメリットを整理します。いわゆる固定店舗の飲食店とは異なる点を理解しておくことで、開業後のトラブルや期待外れを防ぎやすくなります。

2-1. 少資本・低リスクが魅力! キッチンカーの主なメリット

キッチンカーを始めるにはどんな準備が必要か、資金面や運営面で以下のようなメリットが挙げられます。

- 初期投資を抑えられる

飲食店を構える場合、店舗の物件取得や内装工事にまとまった資金を要します。しかし、キッチンカーなら車両改造費や調理設備の費用は必要なものの、物件契約や大規模な内装工事は不要です。さらに家賃のような固定費が大幅に削減できる点も大きいです。 - 固定費を抑えられる

キッチンカーを始めるには、固定費の少なさが魅力です。店舗型だと毎月の家賃や光熱費、人件費が重くのしかかりますが、移動販売なら駐車場代や燃料代、イベント出店料など、比較的変動費が中心になります。売上が少ない時期でも固定費のリスクを最小限に抑えられるため、資金繰りにゆとりを持ちやすいでしょう。 - さまざまな場所に出店できる

地域やイベントごとに出店場所を変えられるため、売上が見込めそうな場所を柔軟に探せます。例えば、平日はオフィス街でランチ需要を狙い、土日は観光地やショッピングモールでファミリー層にアプローチするといった運営が可能です。 - 出店場所・時間に合わせてメニューを変えやすい

昼間はサンドイッチや軽食メイン、夜間やイベントではお酒に合うフードを提供するなど、移動販売ならではの自由度があります。季節や出店先の客層に合わせてメニューを調整できるので、飽きられにくいのもメリットです。

実践談:意外とすんなり出店交渉できた例

2-2. 許認可や出店場所探しなど、見落としがちなデメリット

一方、移動販売(キッチンカー)ならではのデメリットも存在します。以下を理解しておくことで、事前の準備やリスク対策に役立ちます。

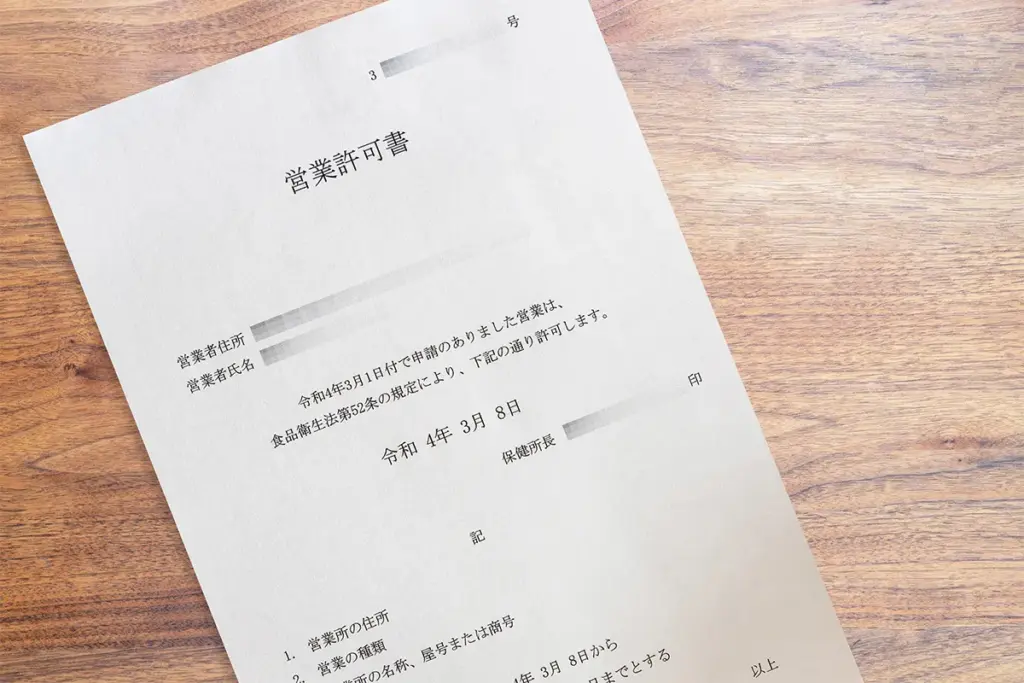

- 営業する自治体すべての営業許可が必要

キッチンカーは移動しながら複数のエリアで営業できる分、保健所や道路使用許可、地域条例に対応しなければなりません。営業エリアが増えるほど申請や手続きが煩雑になるので注意が必要です。 - 良い出店場所を常に確保しなければならない

競合も増えているため、「誰もが狙う好立地」を確保するのは簡単ではありません。人気イベントでは出店枠が限られており、抽選や早期申し込みが必要になるケースもあります。 - 売上が天候に左右される

屋外営業主体なので、雨天や台風、猛暑日など、天候の影響が顕著に出ます。晴天時と比べて売上が半分以下になることも珍しくありません。イベントが中止になるリスクもあるため、在庫管理や出店計画に柔軟性が求められます。 - 仕込み場所の確保が必要

車両内だけでは十分な下処理や食材ストックが難しい場合が多いです。そのため、自宅のキッチンを使うにしても保健所との協議が必要になったり、シェアキッチンや専門の調理スペースを借りる必要があったりと、追加コストが発生することがあります。

まとめ

キッチンカーによる移動販売は、初期投資と固定費を抑えられ、場所・時間を選ばずに営業できる大きな魅力があります。その一方で、「許認可の手間」や「天候・出店場所リスク」など、注意すべき点も決して少なくありません。次章以降で、具体的な計画づくりや開業資金、車両選定のコツを掘り下げていきます。

経費を削減して利益を最大化する方法は、『飲食店の経費削減完全マニュアル!すぐに効果が出るコスト最適化のアイデアをすべて大公開!』の記事をご覧ください。

第3章. キッチンカーを始めるために!最初に固めておきたいコンセプトと事業計画

「移動販売をやってみたい!」と考えたとき、まず大切になるのが営業コンセプトです。何を売るのか、どのように売るのかが曖昧なままでは、出店場所の選定や許可申請、資金計画を進めることが難しくなります。また、しっかりとした事業計画書を用意すれば、融資や補助金申請でもスムーズに対応できるでしょう。

コンセプトが決めきれないという方は、『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』の記事が参考になります。

3-1. オリジナルメニューの軸を明確にする

キッチンカーを始めるには、どんなメニューを選ぶべきか?それが成功の要といっても過言ではありません。移動販売は調理設備やスペースが限られるため、シンプルかつスピーディに提供できる商品をベースに考えるのがおすすめです。以下のポイントを押さえながらメニュー開発を行いましょう。

- ターゲット層の明確化

ビジネス街であれば「短時間で食べられるランチメニュー」が求められ、観光地やショッピングモールならインスタ映えを重視する若者や家族連れ向けの商品がヒットしやすいです。 - 原価率と価格設定のバランス

キッチンカーでは、1日の提供数に限りがあるため、高原価率のメニューを多数そろえると収益が伸び悩む可能性があります。メインとなる主力商品とサイドメニューをうまく組み合わせ、客単価を上げる工夫が必要です。 - 調理オペレーションの簡易化

限られた車内スペースで仕込みと調理を行う以上、工程をできるだけシンプルにすることが大切です。混雑するランチタイムを想定し、複雑なトッピング作業や焼き時間が長い調理は避けるか、事前仕込みで時短を図りましょう。

客層別・客単価のイメージ例

- オフィス街ランチ: 800〜1,000円程度(早く食べたいビジネスパーソン向け)

- 観光地 or 週末イベント: 500〜700円程度(食べ歩きスナックや見た目が映えるフード)

- マルシェ・地元産品メイン: 1,000円以上(こだわり食材や健康志向メニューなど)

3-2. ざっくりではダメ! 事業計画書の作り方

キッチンカーを始めるには、事業計画書が非常に重要です。特に融資を受けたり、補助金を申請したりする場合は、計画書の完成度が審査を大きく左右します。

- 目標売上・利益の設定

まずは1日・1か月あたりの売上目標を決めます。そのうえで、仕入れ費や燃料代、イベント出店料などの経費を引き算して利益が確保できるかをシミュレーションするのが基本です。 - 出店場所の想定と根拠

ランチタイムを狙うビジネス街なのか、週末のイベント中心なのか、あるいは地域のマルシェや住宅街での夕方営業を考えているのか。どの場所で、どう売上を獲得するのかを具体的に書き出すことで、計画の実行性が高まります。 - メニューや価格、販売個数の試算

先ほど述べたターゲット層・原価率を踏まえ、「1日○食販売」「客単価○円」などの目標数値を設定します。メインメニューとサイドメニューの組み合わせパターンも含めて検討しましょう。 - リスクと対策

雨天や天候不良で売上が落ち込むケース、出店場所を確保できないケースなどを想定し、どう対応するかを計画書に盛り込んでおくと、より現実的な事業計画となります。

第4章. キッチンカー(移動販売)を始めるために必要なメニュー作成と資金調達

4-1. メニューとターゲットを明確にする

キッチンカーを始めるには、シンプルかつスピーディーに提供できるメニューづくりがカギです。オフィス街ならランチ重視、週末イベントなら見た目や手軽さ重視など、出店先の客層をイメージして商品を組み立てましょう。高原価率の商品ばかりでは収益が伸びにくいため、サイドメニューやセット販売で客単価を上げる工夫が必要です。

4-2. 事業計画書のポイントと費用モデル

事業計画書は融資や補助金申請でも重要視されるため、売上目標や出店場所、メニュー構成を具体的に記載します。例えば「平日ランチは○食」「客単価○円」など数値で示すことで、説得力が増すでしょう。さらに、雨天時や場所が確保できない場合のリスク対策も盛り込み、現実的な見通しを提示することが大切です。目安として、最低100万円前後の初期投資を想定し、改造費や仕込みコストを予備費込みで計画するのがおすすめです。

筆者体験談:具体的なシミュレーション

4-3. 資金調達とリスク分散の考え方

キッチンカーを始めるには、初期費用を抑えるために公的融資や自治体の補助金を活用する選択肢があります。日本政策金融公庫の「新規開業資金」は、計画書や面談を通じて信用を得られれば利用しやすい仕組みです。また、クラウドファンディングでコンセプトをアピールして資金を集める方法も存在します。天候リスクが大きいキッチンカーだからこそ、調達手段を複数用意しておくことで、急な設備トラブルや出店キャンセルに柔軟に対応できる財務体質を目指しましょう。

第5章. キッチンカーを始める上で重要な車両選定と許可の申請

5-1. 車両選定とカスタマイズのコツ

キッチンカーを始めるには、ベース車両の選定が重要です。軽トラックからバン、中型トラックまでさまざま。小回り重視なら軽トラ、広い調理空間と見た目の良さを両立したいならバンタイプが人気です。中古購入やリースを検討する際は、車体だけでなく改造費や保健所の要件も考慮しましょう。思わぬ追加工事が発生するケースもあるため、複数社から見積もりを取り、余裕を持った予算を組むのが安全です。

5-2. 衛生設備と保健所対応

キッチンカーを始めるには、食品衛生責任者の資格取得と営業許可が必要です。シンクの数や給排水タンク容量、換気や防水加工などの基準を満たさなければ、検査に合格できません。特に火気を使う場合は遮熱板や消火器の配置も求められます。書類審査と実地検査をスムーズに進めるため、事前に保健所へ連絡し、必要な設備や図面のポイントを確認しておきましょう。

専門家コメント:保健所調査の実態

5-3. 出店許可と道路使用申請の注意点

公道や公共施設での営業は、保健所の許可だけでなく警察署や施設管理者の承認も必要になることがあります。歩行者の安全や、イベント運営のルールなどを踏まえた条件交渉が欠かせません。企業敷地や商業施設内での出店時には、家賃や売上歩合など独自の契約形態が生じる場合もあるため、メリット・デメリットを見極めて出店先を決定しましょう。営業エリアが広がるほど手続きは複雑になりますが、その分売上チャンスも増えるため、早めの調整と準備がカギとなります。

第6章. 事前の仕込みや準備と販売当日のオペレーション

キッチンカー(移動販売)は、屋外の限られたスペースで調理・販売をすることになります。効率的に運営し、飲食店としての品質を保つためには、事前の仕込み場所や営業当日のオペレーションを入念に設計することが重要です。本章では、仕込み施設の活用方法と当日の動線づくりのポイントを解説します。

6-1. シェアキッチン・レンタルスペースの探し方

キッチンカーを始めるには、仕込み場所の確保がとても大切なテーマです。自宅のキッチンを使う方法もありますが、自治体の保健所によっては「自宅と営業用キッチンを完全分離すること」を条件にする場合もあります。そこで注目されるのが、シェアキッチンやレンタルスペースの活用です。

- シェアキッチンのメリット

- 衛生管理が整っている: 多くのシェアキッチンは、食品衛生責任者の立ち合いや定期的な清掃が行われており、保健所の許可を得やすい設備が揃っています。

- 利用料金が比較的安価: 1時間単位のレンタルが多く、出店予定日に合わせて柔軟に借りられる。時間帯や場所によっては割引プランがある施設もあります。

- 衛生管理が整っている: 多くのシェアキッチンは、食品衛生責任者の立ち合いや定期的な清掃が行われており、保健所の許可を得やすい設備が揃っています。

- 探し方とチェックポイント

- シェアキッチン検索サイトや地域のコミュニティSNSを活用する。

- 契約前に必ず確認したい点: 調理設備(シンクやオーブン、冷凍庫など)の種類、使用可能な時間帯、衛生管理のルール、ゴミ捨ての取り扱いなど。

- 仕込み量が多い場合や営業時間が長い場合は、月額制の共同キッチンを契約したほうが結果的にお得になることも。

- シェアキッチン検索サイトや地域のコミュニティSNSを活用する。

筆者体験:近所のシェアキッチンは思わぬ収穫も

6-2. 移動販売当日のオペレーション手順

キッチンカーを始めるには、調理・接客・会計を全て車内で行う当日の動線設計が売上やお客様満足度に直結します。限られたスペースを最大限有効活用するために、次の点を意識しましょう。

- 調理順序とスタッフ配置の明確化

- オーナー1人で運営する場合でも、何をどの順番で行うか、あらかじめ想定しておくと混乱が減ります。

- スタッフを雇う場合は、調理担当・接客担当など役割を分け、スムーズに連携できるようリハーサルを行っておくと安心です。

- オーナー1人で運営する場合でも、何をどの順番で行うか、あらかじめ想定しておくと混乱が減ります。

- 調理スペースの動線づくり

- 原則、汚染区(食材の入荷・下ごしらえ)と非汚染区(加熱済みや盛り付けゾーン)を分けると衛生的です。保健所の検査でも、器具の置き方や作業台の配置は重要視されます。

- 調理器具や食材を使う頻度に合わせて配置すると、探す手間が省けて時短につながります。

- 原則、汚染区(食材の入荷・下ごしらえ)と非汚染区(加熱済みや盛り付けゾーン)を分けると衛生的です。保健所の検査でも、器具の置き方や作業台の配置は重要視されます。

- 販売や会計の段取り

- 1品ずつ注文が入る度に調理する形だと行列ができやすいため、人気メニューは事前に仕込んでおくか、温め直すだけの工程にするなど工夫が必要です。

- 会計はキャッシュレス決済を導入すると、釣り銭のやり取りが減って時短になります。車両の電力事情に合わせて端末を選ぶのもポイントです。

- 1品ずつ注文が入る度に調理する形だと行列ができやすいため、人気メニューは事前に仕込んでおくか、温め直すだけの工程にするなど工夫が必要です。

効率的なオペレーション構築法を知りたい方は、『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』の記事もご覧ください。

専門家コメント:フードロス削減と売れ残り対策

第7章. キッチンカーの出店場所の確保と集客のコツ

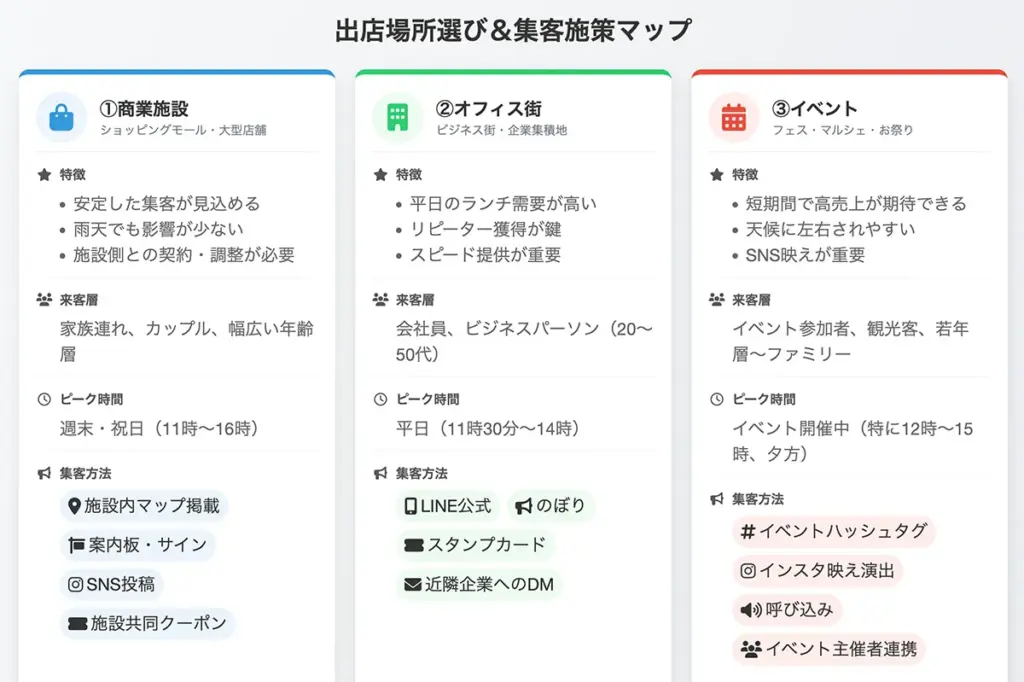

キッチンカー(移動販売)で飲食店を軌道に乗せるには、「どこで売るか」が勝敗を分けるといっても過言ではありません。本章では、立地選びのポイントやSNS活用を含めた集客施策を解説し、安定した売上を作るコツに迫ります。

7-1. 商業施設・イベント・オフィス街…立地選びのポイント

キッチンカーを始めるには、場所を変えながら顧客ニーズに合わせて出店できる強みがあります。出店先によって客層や売れ筋メニューが変わるため、それを踏まえた立地戦略を考えましょう。

- 商業施設やスーパーの駐車場

- 集客力が高く、週末や祝日の来店客数も多い。

- 管理会社との契約が必要な場合がほとんどで、出店料や売上歩合など条件を交渉するケースがある。

- 集客力が高く、週末や祝日の来店客数も多い。

- オフィス街での平日ランチ営業

- 平日昼の売上が期待でき、客単価が高めになりやすい。

- 一方で営業時間が短く、土日祝日は集客が見込めないデメリットも。

- ビル管理会社や企業の総務部と交渉し、定期的な出店契約を締結できれば安定収益につながる。

- 平日昼の売上が期待でき、客単価が高めになりやすい。

- 地域イベントやフェスへの出店

- 多数の来場者が見込める分、出店料が高めに設定されていることが多い。

- 晴天ならば大きく稼げる可能性があるが、悪天候やイベント中止リスクも覚悟する必要がある。

- 多数の来場者が見込める分、出店料が高めに設定されていることが多い。

立地選びの案としては、『立地の悪い飲食店の集客方法を完全解説!お店を繁盛させるための方法と実践アイデアを大公開!』の記事も参考にどうぞ。

筆者体験:オフィス街ランチは効率が良い

7-2. SNSとリアル販促の併用でファンを増やす

移動販売は日ごとに出店場所や提供時間が変わるため、お客様に情報をこまめに届ける仕組みが不可欠です。SNSとリアル販促を組み合わせると、認知度アップとリピーター獲得につながりやすくなります。

SNS運用でファンを増やす秘訣は、『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』の記事をご覧ください。

- SNS運用(Instagram・Twitterなど)

- 出店場所や時間を当日朝に告知するだけでも、見逃さず足を運んでもらえる確率が高まります。

- 調理風景やメニュー写真をこまめにアップし、季節限定商品や新メニュー情報でフォロワーとの接点を増やしましょう。

- インスタ映えする盛り付けや、ストーリーズでのライブ感ある投稿が効果的。

- 出店場所や時間を当日朝に告知するだけでも、見逃さず足を運んでもらえる確率が高まります。

- リアル販促(チラシ・のぼり・ポスターなど)

- 出店エリアの住民や通行人に直接アピールするため、地元の掲示板や商店街へのチラシ配布も検討しましょう。

- のぼりを立てると遠目からでも目立ち、初めて来店するお客様に見つけてもらいやすくなります。

- 出店エリアの住民や通行人に直接アピールするため、地元の掲示板や商店街へのチラシ配布も検討しましょう。

第8章. キッチンカーの開業や始め方についてよくある質問

8-1. Q1:とりあえず車両さえあれば営業できるんですよね?

A. キッチンカーを始めるには、車両だけでなく営業許可や食品衛生責任者が必須です。シンクや給排水タンクなど衛生設備を整え、自治体基準を満たす必要があります。出店には道路使用許可もあり、天候や季節リスクも大きいので、総合的な準備が不可欠です。

8-2. Q2:自治体が違っても同じ許可証でどこでも売れるのでは?

A. 基本的に営業許可は発行した保健所管轄内のみ有効です。隣の市や県で営業する際は新規申請や追加手続きが必要な場合があります。自治体同士の相互協定があることもありますが、出店エリアごとに事前確認が欠かせません。イベントや広域移動を想定するなら早めに保健所に相談しましょう。

8-3. Q3:雨の日でも売上はあまり変わらない?

A. 悪天候時は屋外に人が集まりにくく、売上が大きく落ち込むのが一般的です。店舗型と違い、雨宿りしながらの購入が難しいため客足が減ります。屋根付き出店場所の確保や、天候を見越した仕込み量調整、SNS告知で集客を図るなど、対策が必要です。

8-4. Q4:SNSをやらなくても、お客さんは勝手に来てくれる?

A. キッチンカーは出店場所や営業時間が頻繁に変わるため、情報発信を怠るとリピーター獲得が難しくなります。最低限のメニュー写真や出店予定だけでもSNSに投稿すると認知度は大幅に変わります。リアル販促と合わせて運用すれば、固定客や新規客を効率よく呼び込めるでしょう。

8-5. Q5:車両改造はDIYで費用を抑えられる?

A. DIYで費用を抑えられる可能性はありますが、保健所基準を満たす設計は意外に難易度が高いです。シンク数や排水容量、防火対策など専門知識も求められるため、二度手間になってコストが増すケースも。DIYとプロのサポートをうまく組み合わせるのが安心です。

8-6. Q6:キッチンカーはすぐに利益が出る、儲かりやすいビジネスでしょ?

A. 初期投資は抑えられますが、必ずしもすぐ黒字化するわけではありません。出店場所の選定やメニュー開発が成功のカギで、天候やイベントなどに売上が左右されやすいのも事実。開業当初は試行錯誤を経て、徐々にリピーターを増やす過程が重要です。継続的な努力と戦略が欠かせません。

第9章. キッチンカーを始めるために必要なことを理解しておこう!

キッチンカーを始めるには、初期投資や固定費が抑えられる一方で、天候リスクや営業許可手続きの煩雑さなど、独自の課題も含んだビジネス形態です。順調なスタートを切るためには、コンセプト設計やメニュー開発をしっかり練り、資金計画を立てつつ、車両・設備の準備を保健所の基準に適合させることが重要でした。また、天候や立地に左右されやすい移動販売だからこそ、シェアキッチンやSNS活用、出店契約の工夫など、日々の小さな対策の積み重ねが長期的な利益につながります。

実際に営業を始めると、悪天候でイベントがキャンセルになったり、衛生管理上の注意点が増えたりと、想定外のトラブルも起こりがちです。しかし、こうした試行錯誤を通じてオペレーションが洗練され、リピーターを獲得しやすくなるのもキッチンカーの面白いところです。移動型だからこそ場所を選び直したり、メニューを変えたりと柔軟に方向転換できる強みがあるので、状況に合わせたアクションを躊躇なく実行することが成功への近道でしょう。今後も市場ニーズは高まり続けると期待されており、複数エリアへの出店や新しいコラボ企画など、さらなる成長チャンスを見逃さないよう積極的に挑戦してみてください。