はじめに:なぜ「立地の悪さ」が飲食店の大きな壁になるのか?

「飲食店の経営では立地が8割を決める」と言われるほど、場所選びは成功を左右する要素として語られてきました。確かに、駅から近い・繁華街に面している・ビルの1階に入りやすいといった条件がそろえば、人通りが多く自然な集客が期待できます。一方、初期費用や家賃も高額で、周辺には競合となる飲食店が多数存在するため、マーケティング戦略や価格設定、メニュー構成など、激しい競争を勝ち抜く努力が必要です。

一方で、「立地が悪い」と言われる場所に出店した場合、そもそも自然に得られる通行客が限られ、飲食店オーナーは「とにかくまずお店の存在を知ってもらわなければ」という課題に直面します。駅から遠かったり、人通りが少ない住宅街や路地裏、あるいは建物の2階以上や地下にあるなど、店舗の見つけにくさが露呈するケースでは、認知度アップのための広告宣伝やSNS活用が不可欠です。さらに、アクセスの悪さから来店のハードルが高まり、リピーターを増やす施策を工夫しないと「もう少し近い別のお店に行こう」という心理が働きやすくなるでしょう。

しかし、悪立地=失敗という図式がそのまま成り立つわけではありません。日本全国を見渡せば、駅から距離があるにもかかわらず常に行列をつくるラーメン店や、ビルの地下なのに“隠れ家”として特別な存在感を放ち、連日満席になるカフェやバーなど、成功している飲食店は意外なほど多く存在します。

こうしたお店では、立地の悪さを逆手に取り、「わざわざでも行きたい」という希少性や特別感を打ち出しているのです。まさに「立地の悪さ」がネガティブ要素ではなく、“秘境感”や“非日常的な体験”を演出するポジティブ要因になり得ていると言えるでしょう。

本記事では、悪立地の飲食店であっても繁盛を目指すオーナーや、これから悪立地へ出店しようと検討している方に向けて、網羅的かつ具体的なマーケティング手法やリピーターづくりのアイデアを紹介していきます。なぜ悪立地が問題となるのか、そしてどのようにその不利を克服し、むしろ新たな魅力に変えていくのか。本記事で取り上げる方法論をヒントに、立地が悪くても負けない飲食店づくりを実現していただければ幸いです。

1. 「立地の悪い飲食店」とは? 具体的な条件と経営への影響

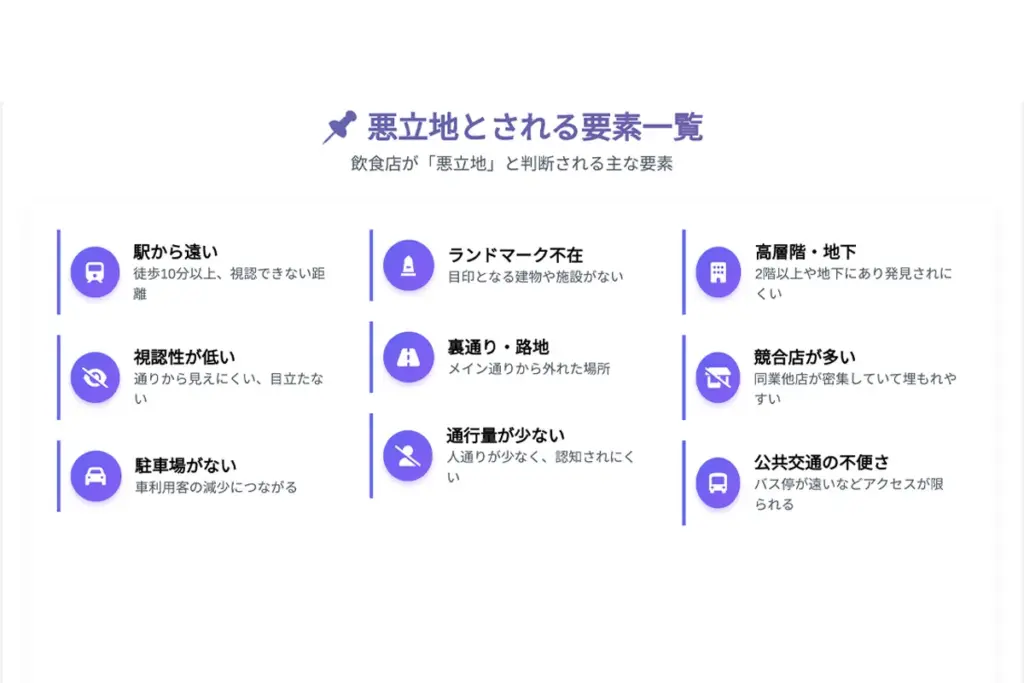

「立地が悪い」と一口に言っても、その定義や状況は多岐にわたります。たとえば駅から離れているだけでなく、人通りが少ない通りに面している、ビルの2階や地下など視認性が低いフロアにある、そもそも周囲に目印や大型集客施設がなく知られていない――いずれも「条件が悪い」と判断される可能性が高いです。加えて、地方圏では車移動がメインであるにもかかわらず駐車場が用意できないといったケースも深刻な問題となるでしょう。

なぜこうした立地の悪さが飲食店経営に大きな影響を及ぼすのかといえば、「自然な集客を見込めない」という一点に尽きます。駅前や繁華街では、通行客が看板や店頭を見て飛び込み入店するチャンスが多く生まれますが、郊外や路地裏、地下店舗などでは、そもそも人が通らない、店の存在を見つけづらいといったハードルがあります。開店当初から強力な宣伝をしないと存在自体を認知してもらえず、“お客さんゼロ”の日が続くリスクも十分にあり得るのです。

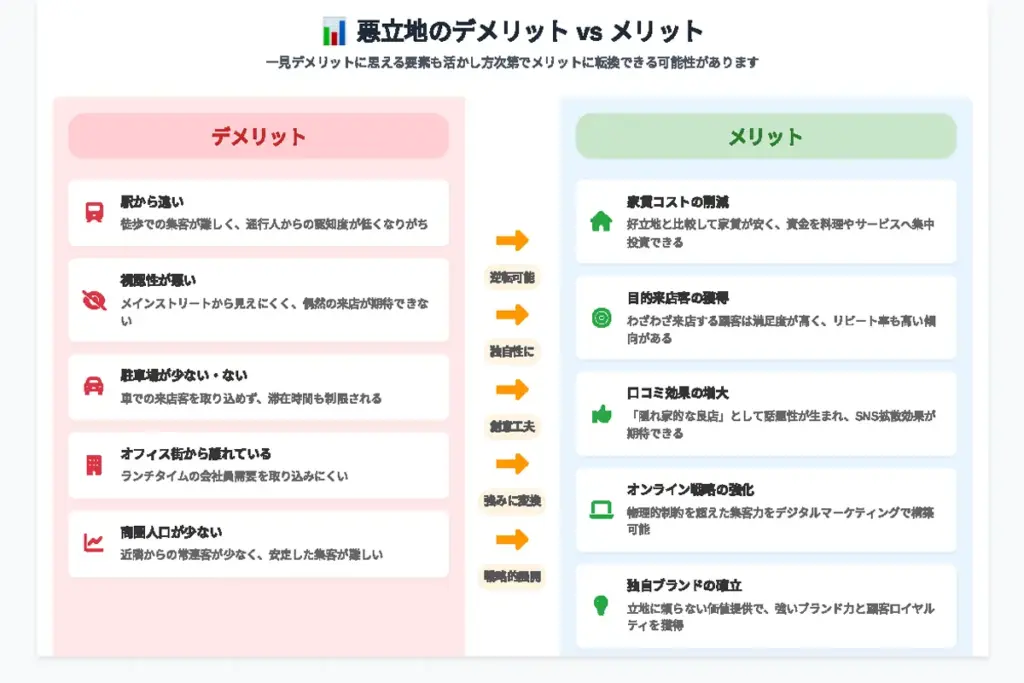

しかし、こうした悪立地の物件には、家賃が比較的安い、広い空間を確保しやすい、競合店が少ないため差別化しやすいといった利点もあります。このようなメリットを活かしながら、独自のコンセプトや魅力的なメニュー戦略、そしてSNSや口コミを最大限に活用していくことで「駅から遠いけれどわざわざ行きたい」「隠れ家っぽくて特別な雰囲気がある」というブランドを育てることが可能になるのです。

2. 悪立地がもたらすデメリットと、それに勝るメリット

人通りが少なく駅からも遠いという状況は、飲食店にとって大きなデメリットになり得ます。駅から徒歩数分の好立地であれば、自然な通行客を取り込むだけでなく、周辺のオフィス需要や観光客など多様な層が流入する可能性が高いでしょう。一方で駅から遠いお店は、ビジネスマンのランチ需要や会社帰りの一杯需要、観光客のついで来店といった機会を取り込みにくく、開店当初から広告宣伝費がかさんでしまうことも少なくありません。

しかし、見方を変えると「家賃が安い=固定費が抑えやすい」「競合が少ない場所で唯一無二のポジションを築ける」「静かな環境を活かして上質な雰囲気を演出できる」といったメリットも浮かび上がります。実際に、駅前では到底借りられないような広い店舗スペースを低コストで確保し、ゆとりのある店内レイアウトや個室を備えて居心地の良さをウリにしている飲食店も存在します。こうした店は大人数の宴会や貸切パーティー需要を上手に取り込めるため、駅近に負けない売上を作るケースも十分にあるのです。

さらに、悪立地ならではの“隠れ家感”を逆手に取り、コンセプトそのものを「人里離れた場所にひっそりたたずむお店」「扉の向こうに広がる非日常の空間」などと打ち出すことで、お客さまに特別感を提供する手法も効果的です。実際、都市部においても路地裏のバーやビルの地下にあるレストランが人気を博すことがあり、「あそこは駅から少し歩くけれど、行く価値がある」と口コミされてリピーターを獲得している例は多々見られます。

3. 地域リサーチと業態分析:悪立地を補うための基礎戦略

悪立地で飲食店を出店、あるいは経営していく上で重要なのは、まず「自分の店が本当に狙っている顧客層や業態に合った立地なのか」を再確認することです。ファストフードやラーメン店のように短時間・高回転率が売上の鍵となる業態は、大量の通行客を集めやすい駅前や繁華街のほうが効率的です。

一方、ゆったりと食事を楽しむ高級レストランや、落ち着いた空間を求めるバーやカフェなどは、「車を使ってでも行きたい」「遠出してでも訪れたい」というモチベーションを高めやすいコンセプトを打ち出し、駅から遠い立地をむしろ強みに変えることができます。

そのためには、出店前後でしっかり地域リサーチを行い、周辺の人口動態、競合の有無、ターゲット層の好みやライフスタイルを把握することが欠かせません。たとえば周辺にオフィスや学校が多いのか、それとも住宅街が広がっているのか、観光地が近いのか、車を利用する住民が多いのか――こうした要素は、お店のメニュー構成や価格帯、営業時間の設定、SNS上での発信内容などを練る上での大きなヒントになります。

もし自分の店が「駅から遠い=悪立地」だったとしても、「高級志向の客層が多い住宅街」「駐車場を完備して車で来やすいロードサイド」「周辺に飲食店が少なく“この地域唯一の○○料理店”になれる環境」といった可能性を見出せるなら、それは十分に勝算がある立地だと言えるでしょう。自店舗が提供するメニューや雰囲気と、狙うべき顧客層のニーズが合致していれば、SNSや口コミをきっかけに“あの地域の隠れた名店”として盛り上がっていくチャンスが生まれてきます。

4. お店づくりの基本施策:視認性・認知度・接客面から立地の悪さを補う

悪立地を補うには、お客様に「こんなところにお店があるなんて知らなかった!」と思わせないだけのわかりやすい誘導や告知が必要です。特に、ビルの2階以上や地下に入居している場合、通行客が外から店内の雰囲気を確認できないため、安心感や興味を引く工夫を手厚く行いましょう。

たとえば、道路沿いの看板や建物入口近くの案内表示は大きさやデザイン、ライトアップの仕方によって視認性が大きく変わります。夜に営業するお店であれば、暗くなってからもしっかり目立つライトや装飾を施すことで、お客様に「入ってみたい」と思ってもらいやすくなるでしょう。

また、できれば店頭や入口に料理写真や簡単なメニュー一覧、価格帯などを掲示しておくと、飲食店としての特徴を一目で伝えられます。初めてのお客様は「どんな料理があるのか」「だいたいの金額はいくらなのか」を確認した上で来店を決めたいものです。

さらに、ビルの地下や2階以上にある店舗の場合、「店内に入ってみないとわからない」という不安を払拭する工夫が不可欠です。SNSやホームページで店内の雰囲気を紹介したり、紙のチラシや看板に料理写真を載せておくといった手段を組み合わせ、少しでもイメージを描いてもらえるようにしましょう。

お客様の立場になれば、外から見えない=入りにくいという心理的ハードルは想像以上に大きいものです。それを丁寧な案内で取り除くことが、悪立地で集客を成功させるための最初のステップとなります。

5. 悪立地の飲食店でも成果を上げる集客方法10選

ここからは、実際に多くの飲食店が活用している具体的な集客方法を紹介します。どれか一つだけを取り入れても劇的な効果は出にくい場合がありますが、複数の手法を組み合わせて試行錯誤を続けることで、悪立地のハンデをカバーし、一定のファン層を獲得できる可能性が高まります。

5-1. SNS(Instagram・Twitter・Facebookなど)での情報発信

SNSを通じた情報発信は、もはや飲食店マーケティングの定番といえる方法です。料理写真や仕込みの様子、スタッフの人柄が伝わる投稿を継続的に行うことで、お店に対する好奇心や親近感を高められます。駅から遠いお店や地下店舗であっても、SNS上で話題になれば「これは行ってみたい」と思う人が増えるでしょう。

特にInstagramでは映える料理写真が拡散されやすく、ハッシュタグを活用すれば遠方からも顧客を呼び込める可能性が高まります。Twitterでは日替わりメニューやお得情報を小まめに発信すると効果的ですし、Facebookは地域コミュニティとのつながりを重視した告知に向いています。

またSNSの運用がわからないという方は、『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』も併せてご確認いただくと、より効果的な情報の発信ができます。

5-2. グルメサイト・口コミサイト(食べログ・Retty・ホットペッパー等)の徹底活用

インターネットで飲食店を探すとき、多くの人がまず「食べログ」「Retty」「ホットペッパーグルメ」などのプラットフォームを参照します。特に、新規のお客様や地方から訪れる観光客は口コミや星の評価を見て来店を決めることが多いです。そのため、こうしたプラットフォームには最新情報を丁寧に登録し、メニュー写真や店内写真も充実させることが重要です。クーポンの設定や予約機能の活用をうまく行い、新規顧客が初回利用のハードルを下げられるようにしておくとリピートにつながりやすくなります。

5-3. GoogleマップやローカルSEO対策(MEO)

近年はスマートフォンで「近くの飲食店」を検索し、Googleマップで表示される店舗をチェックして行くという流れが主流になりつつあります。駅から遠いお店でも、“Googleビジネスプロフィール”をしっかり運用して口コミ評価や写真、営業時間などを充実させておけば、ローカル検索で上位表示される可能性が高まります。いわゆる「MEO(マップエンジン最適化)対策」と呼ばれる手法ですが、ここで口コミ数が多い・写真が魅力的・詳細情報が整っていると、初めてのお客様も迷わずに来店しやすくなるのです。

5-4. デリバリー・テイクアウトの導入

「立地が悪いから、お客様がそもそも来られない」という問題を解消するには、デリバリーやテイクアウトといった方法も有効です。Uber Eatsや出前館などのプラットフォームに参加すれば、周辺地域の自宅やオフィスに料理を届けられるので、店まで足を運ぶ手間を省きながら売上を拡大できます。また、テイクアウト専門のメニューやオードブルセットなどを用意しておくと、「家でパーティーしたい」という層を取り込めるでしょう。

結果的に「家で食べても美味しかったから、次は店で食べてみよう」という二次効果が期待できます。

5-5. ネット通販・お取り寄せで遠方需要を掘り起こす

さらに、冷凍食品やレトルト商品、焼き菓子など、長期保存がきく商品を自社ECサイトや楽天などの大手ECモールで販売する方法も注目されています。自店の名物料理を全国に発送できるようにすれば、旅行や出張で一度来店してファンになったお客様がリピート購入してくれる可能性が高まるだけでなく、「オンラインで取り寄せできるなら一度実際に店舗にも行ってみたい」と思わせられます。

立地に関わらず全国のお客様を獲得できるため、収益の柱が増えるのは大きなメリットです。

EC販売による収益化については『飲食店のEC(ネット通販)の始め方完全ガイド!必要な準備や簡単な導入方法まで徹底解説!』の記事もおすすめです。

5-6. 特化メニュー・限定メニューでSNS映えを狙う

悪立地でも繁盛しているお店は、何かしら強烈なインパクトを持つ“看板メニュー”や“限定商品”を持っていることが多いものです。「ここでしか食べられない」と思わせる食材や調理法、盛り付け、あるいは期間限定のイベント的メニューを用意しておくと、SNSで拡散されやすくなります。

たとえば月に一度だけ提供する超濃厚スープのラーメンや、季節の果物をふんだんに使った華やかなスイーツなどが話題になると、「駅から遠いけれど行かなくちゃ」という動機が自然と生まれるのです。

5-7. イベント・コラボ・ケータリングで注目度アップ

お店の知名度を高めるには、店内イベントの開催や、他業種のお店とのコラボレーション、地域のイベントへのケータリングなども有効です。音楽ライブやワークショップを定期的に行えば、そこを目当てに初めて来店するお客様が増えるかもしれません。

また、近隣の雑貨店やアパレルショップ、美容室などと協力し、「コラボ企画」で相互送客を狙うこともできます。ケータリングでパーティーや地域行事に参加すれば、お店を知らない層に料理をアピールでき、後々の来店へつながる期待が高まります。

5-8. リピーター優遇策・会員制度で来店動機を作る

悪立地の飲食店ほど、一度訪れたお客様をいかにリピーターに育てるかが勝負です。たとえば、ポイントカードやスタンプカードを配布し、〇回目の来店時に特典を付ける、記念日や誕生日にお得なサービスを提供するといった工夫を続けると、「せっかくだから次もあのお店に行こう」という心理が働きやすくなります。

最近はLINE公式アカウントや独自アプリを活用して、クーポンや新メニュー情報を直接配信し、ファンとの密なコミュニケーションを図るお店も増えました。これにより、店側から定期的に呼びかけができるため、“遠くても行きたい”という気持ちを維持しやすくなります。

スタンプカードを活用した再来店促進方法は『飲食店はスタンプカードを導入すべき?具体的な効果とリピート顧客を作るための活用方法を徹底解説!』でご紹介しています。

5-9. 駐車場確保や送迎サービスでアクセスの不便を解消

駅からの距離がネックになる場合、車での来店をスムーズにできるよう駐車場の確保を最優先に検討すべきです。もし自前で広い駐車スペースを用意できないなら、近隣のコインパーキングと提携し、飲食代に応じて駐車料金を割引・キャッシュバックする仕組みを作るのも良いでしょう。

また、送迎バスを運行する居酒屋や、タクシー料金を一部負担するレストランなど、顧客がわざわざ行く時のハードルを下げるサービスを導入している店舗もあります。わずかな工夫でお客様の心理的負担を大きく軽減できるのです。

5-10. 感動体験・サプライズ演出で口コミを誘発

駅から近いかどうかに関係なく、多くのファンを抱える飲食店に共通するのは「サービスや演出に心を込めている」という点です。誕生日や記念日に特別なデザートプレートを用意し、スタッフ総出でお祝いをするお店は、悪立地でもSNS上で拡散されやすくなります。

さらに、お客様一人ひとりの好みや苦手な食材を記録し、再来店時にさりげなく気遣いを示すなど、細やかな気配りが「また行きたい」「友人にも教えたい」という気持ちを生み出します。結果的に口コミ評価も高まり、人が少ないエリアでも行列が絶えない繁盛店に育っていくのです。

6. コンセプトとメニュー戦略:悪立地の条件を魅力に変える

悪立地のお店は、どうしても「行きづらい」「わかりにくい」というイメージを払拭しにくいものです。しかし、逆にその事実をあえてPRの材料にすることで、「知る人ぞ知る隠れ家」「特別な経験ができる場所」というブランドを打ち立てることも可能です。「足を運ぶまでが大変だけれど、その分訪れたときの満足度が高い」というギャップを演出できれば、“わざわざでも行く価値がある”と評判になりやすくなります。

また、飲食店にとってメニュー戦略は最重要要素の一つです。せっかくお店の存在を知ってもらっても、一般的なメニューしかない、味が平凡という評価だとリピーターは定着しません。

「地元産の○○食材をふんだんに使ったオリジナル料理」「海外修行で培った本格的な調理法」「毎週内容が変わるシェフの創作コース」など、競合他店にはない“尖った”特徴を打ち出していくと、遠方からでもファンが通ってくれる可能性が高まるでしょう。価格設定に関しても、低価格路線に走るよりは“多少高くても納得感がある”レベルを目指すほうが「ここでしか味わえない特別な体験」を演出しやすくなるかもしれません。

7. リピーターを増やして安定経営へ:ファンを育てる具体的なアプローチ

悪立地で売上を伸ばすには、リピーターの存在が欠かせません。最初は広告やSNSで呼び込んだとしても、何度も足を運んでもらわなければ経営の安定にはつながらないのです。リピーターを増やすためには、お客様が来店した際に「また来たい」と思う体験を用意することが最重要ポイントになります。ここには料理のおいしさやサービスの良さだけでなく、スタッフの温かい人柄やアットホームな雰囲気、店内のインテリアや音楽、ちょっとしたサプライズ演出など、さまざまな要素が絡み合います。

たとえば常連客の名前や好みを覚えておき、再来店時には「この前は○○を頼んでいらっしゃいましたね。今日は新作のメニューもおすすめですよ」と声をかけられたら、誰しも嬉しく感じるでしょう。また、SNSのフォロワーを対象にした限定イベントを開催してみるのも一つの方法です。フォロワー同士が繋がるコミュニティができ、イベントで親しくなった人同士が「次は一緒に行こう」という動機を生み出す効果が期待できます。こうした“居場所づくり”を意識している飲食店は、駅から遠くても常連客によるリピート来店が絶えず、ゆるぎないファンベースを築くことに成功しているのです。

8. データ管理とPDCAサイクル:効果的に改善を続ける

立地の悪い飲食店は、初期段階で結果を焦ってしまいがちですが、長期的視点でデータ分析を行いながら改善を繰り返すことが大切です。具体的には、日次・週次・月次の売上データや客数の推移を可視化し、どの曜日・どの時間帯に集客が弱いのかを把握して施策を講じます。メニューごとの売れ行きを細かく記録すれば、高い評価を得ている商品や逆に注文が伸び悩んでいる商品の特徴が見えてきます。そこから、原価率や利益率の調整、新メニュー開発のヒントを得ることができるでしょう。

また、口コミサイトやSNSでの反応を定期的にチェックし、お客様がどのような点に好意的なコメントを寄せているのか、不満を感じているのはどこかを分析することも重要です。クレームがあれば真摯に向き合い、問題点を修正していく姿勢を示すと、かえって評価が高まるケースもあります。

こうしたPDCAサイクルを地道に回し続けることで、悪立地というマイナス要素を徐々に解消し、“わざわざ行く価値のある店”というポジティブな評判を確立していくことが可能です。

9. 悪立地で成功している事例紹介:地下の居酒屋・遠方のラーメン店・駐車場不足を克服したレストラン

9-1. 地下の居酒屋が話題を集めた工夫

ある居酒屋はビルの地下に位置し、外からはまったく店内の様子がわからないという決定的な弱点を抱えていました。しかし、大きな提灯や灯りを使った看板を建物の入り口付近に設置し、SNSには毎日必ず料理写真をアップ。

併せて、初来店時には次回使えるクーポンを配布するという施策を徹底的に続けることで、徐々にリピーターを獲得していきました。結果として「雰囲気が良い」「料理が充実している」「気軽に入りやすいわりにコスパが良い」という口コミが増え、“あの地下にある隠れ家”としてのブランドを確立しています。

9-2. 駅から遠いラーメン店の行列戦略

また、とある郊外のラーメン店は駅から徒歩15分以上もかかるため、初期段階では集客に苦戦していました。しかし、月替わり・週替わりの限定メニューや、“煮干しスープの奥深さ”といった強いこだわりを発信し続けた結果、ラーメン好きの間で「ここは通わないと損だ」というほどの評判を得ました。

SNSでの拡散やフードブロガーの評価が口コミを呼び、いつの間にか“ラーメンマニアの聖地”として行列が絶えない存在に成長しています。この例からもわかるように、立地の悪さを上回る魅力があれば、遠方からでも人は集まるのです。

9-3. 駐車場不足を提携パーキングで補ったレストラン

地方の住宅街に出店したレストランは、近くに十分な駐車スペースを確保できず、「車で来たいけど停められないから諦める」という声が多く寄せられました。そこでオーナーは、隣接するビルや周辺のコインパーキングと提携交渉を行い、「一定金額以上の利用で駐車代を割引」するサービスを実施。結果として地元客の来店意欲が増し、常連化も進むことになりました。こうした連携施策は、悪立地による不便さを補うだけでなく、地域全体での相互送客につながる点も大きなメリットです。

10. まとめ:立地の悪さを逆手に取り、繁盛店として飛躍するために

最後に、悪立地の飲食店が成功を掴むために押さえておきたいポイントを整理しましょう。まず大前提として、立地の良さだけが成功要因ではないということを強く意識する必要があります。駅前という好立地に出店しても、競合に埋もれたり家賃負担が重くなったりして経営を圧迫されるケースも少なくありません。

一方で、「駅から遠いからこそ家賃が安い」「静かな環境が演出できる」「競合がいない隠れた需要を狙える」といった恩恵を活かし、自分だけのコンセプトや味、サービスを確立しながらSNSや口コミを駆使すれば、“わざわざでも行きたい”と思われる人気店に成長することも十分に可能です。

ただし、立地が悪いからこそ、情報発信や誘導には余計に手間とコストがかかることを認識しておきましょう。Googleマップやグルメサイトでの店舗登録、SNSでの継続的な投稿、わかりやすい誘導看板や駐車場対策など、細かい部分にも力を入れる必要があります。しかし、それらを一つひとつ地道に実行し、効果があったものをブラッシュアップし続ける姿勢こそが、やがては「隠れ家的な名店」「予約の取れない人気店」へと導いてくれるはずです。

顧客が足を運びにくいというデメリットを“秘密基地感”や“特別な体験”に変え、さらにリピーターを増やし続けるには、オーナーやスタッフの熱意や創意工夫が欠かせません。悪立地を「終わっている場所」と思わず、逆に「自由にコンセプトを追求できるチャンス」と捉えてみてください。そうすれば、思わぬ形で話題が拡散し、遠くからお客様が訪れる息の長い繁盛店となる可能性は十分にあるのです。