第1章 なぜ日本ではチップが根付かず、アメリカでは定着したのか?

1-1. チップは「対価」、心付けは「関係構築」

日本の飲食店やレストランでは、ほとんどの場合「提示された料金だけで完結する」というスタイルが一般的です。いわゆるチップ文化が根づいていないため、お会計時に追加のお金を渡す必要はありません。こうした慣習は、日本の「サービスは料金に含まれている」という考え方と深く結びついています。

そして押さえるべきは、日本の「心付け」と海外の「チップ」は似て非なるものだという点です。

- 日本の心付け:

- サービスを受ける前に「よろしくお願いします」という気持ちで渡すことが多く、関係性を円滑にするための潤滑油的な役割を持ちます。

- 海外のチップ:

- サービスを受けた後に、その質に応じて支払う「労働への明確な対価」です。特にアメリカでは、従業員の給与の一部として社会システムに組み込まれています。

同じ「お金を渡す」行為でも、その目的とタイミングが全く異なるのです。

1-2. アメリカのチップ文化と、日本の「サービス料込み」思想

世界でチップ文化が特に定着している国としては、アメリカが代表的です。レストランなどサービス業の時給が低めに設定されている場合が多く、チップがないと従業員の生活が成り立たないケースすらあるのが現状です。たとえばウェイターやウェイトレスは、客からのチップを当てにして家計を回していると言われます。

ではなぜ、アメリカではチップが「対価」として社会に根付いたのでしょうか。 その背景には、19世紀後半、南北戦争後のアメリカ社会が関係しています。当時、解放されたアフリカ系アメリカ人をサービス業で雇用する際、雇用主が支払うべき賃金の一部を、客からのチップで補わせる形で責任を転嫁した、という歴史があります。つまり、チップは従業員の生活給を支えるための、極めて実利的な社会システムとして定着したのです。

こうした「サービスの値段を明確にする」海外の仕組みに対して、日本は「おもてなし文化」に支えられています。「料金以上のことをするのは当たり前」という精神があるため、わざわざチップを受け取るのは失礼にあたる、という見方も根強いのです。日本人客の多くが、レストランで高いサービスを受けても「それは店の義務」と思う風潮があります。これこそが、追加払いであるチップ文化が日本に根付かなかった最大の理由です。

この根本的な価値観の違いを理解することが、日本でチップ制度の導入を検討する上での最初の第一歩となります。

第2章 経営指標で見るチップ制度のメリット4選

チップ制度は、単なる「おひねり」ではありません。正しく運用すれば、店舗の経営体質を強化する強力なツールとなり得ます。ここでは、精神論で終わらない、具体的な経営指標に結びつく4つのメリットを解説します。

2-1. メリット①:従業員のモチベーションとサービス品質の向上

これは最も分かりやすいメリットです。自分のサービスがダイレクトに収入に反映されるため、従業員は「もっとお客様に喜んでもらおう」と主体的に動くようになります。結果として店舗全体のサービスレベルが底上げされ、顧客満足度の向上に直結します。

2-2. メリット②:採用・教育コストの削減

「頑張りが正当に評価され、収入に繋がる」という環境は、向上心のある優秀な人材にとって大きな魅力です。実力のあるスタッフほど多くのチップを得て満足度が高まり、離職率の低下が期待できます。これは、常に課題となる求人広告費や、新人スタッフの教育にかかる時間・人件費といった「採用コスト」の削減に繋がり、経営を安定させます。

2-3. メリット③:客単価の向上と優良顧客の可視化

良いサービスを提供し、お客様との間に良好な関係を築けるスタッフは、自然とアップセル(高単価メニューの推奨)やクロスセル(追加の注文)も成功させやすくなります。また、「誰が、いつ、いくらチップを支払ってくれたか」を記録・分析することで、これまで見えづらかった「ロイヤルティの高い優良顧客」を可視化できます。これは、将来のCRM(顧客関係管理)施策の貴重なデータとなります。

2-4. メリット④:インバウンド需要の機会損失防止

チップ文化が根付いている国からの観光客にとって、チップを渡せないことは「感謝を伝えられない」という一種のストレスです。チップ制度を設けることは、彼らの満足度を直接的に高めます。これにより、「チップを払いたかったのに払えなかった」という機会損失を防ぎ、売上を最大化します。さらに、その満足感が海外の口コミサイトで好意的に拡散されれば、新たなインバウンド顧客を呼び込む好循環も期待できるでしょう。

インバウンド対策についてもっと知りたい方は、『【2025年最新】飲食店がすべきインバウンド対策完全版!集客や接客など効果的な対応方法を徹底解説!』の記事がおすすめです。

第3章 導入前に知るべき4つの運営リスクとデメリット

一方で、チップ制度は「諸刃の剣」でもあります。メリットの裏側にあるリアルな運営リスクを事前に把握し、対策を講じなければ、店舗に深刻なダメージを与えかねません。

3-1. デメリット①:スタッフ間の不公平感とチームワークの低下

最も起こりやすいリスクです。お客様と直接対話するホールスタッフと、裏方で働くキッチンスタッフとの間で、チップ収入に大きな格差が生まれがちです。明確な分配ルールがなければ、「頑張っているのに報われない」という不満が蔓延し、店舗全体のチームワークを著しく低下させる原因となります。

3-2. デメリット②:会計・労務管理の複雑化と「税務リスク」

店舗がチップを一旦回収して分配する場合、そのチップは税法上「給与所得」と見なされる可能性が非常に高いです。これは、源泉徴収の対象となることを意味し、管理を怠れば税務調査で追徴課税を受ける重大なリスクに繋がります。また、スタッフ個人が直接受け取る場合でも、本来的には「雑所得」として確定申告が必要です。この周知と管理の手間は、経営者が想定すべき隠れたコストと言えます。

3-3. デメリット③:顧客とのトラブルと「風評リスク」

チップに慣れていない日本人客からの「なぜ払う必要があるのか」というクレームは避けられません。さらに悪質なケースでは、スタッフがチップを過度に要求したり、支払わない客への態度をあからさまに変えたりすることで、顧客との直接的なトラブルに発展します。一度「チップを強要する店」とSNSなどで拡散されれば、その風評被害は計り知れません。

悪い口コミがついた場合は即座に対応すべきです。『【完全版】口コミで悪い評価がついた時の対処方法!返信の仕方から削除依頼まで徹底解説!』の記事に対処方法をまとめています。

3-4. デメリット④:求人応募への悪影響と「給与が低い」という誤解

求職者の中には、「チップ制」と聞くと「基本給が安く設定されているのではないか」「月々の収入が不安定になるのではないか」と警戒する層が一定数存在します。特に安定志向の強い求職者からは敬遠され、求人への応募者数が減少してしまう可能性があります。これは、チップ収入をアピールするつもりが、逆に人材獲得の機会を狭めてしまうという皮肉な結果を招きかねません。

第4章 チップ制度の導入3ステップと便利ツール

チップ制度のメリットとリスクを理解した上で、いよいよ導入を検討するフェーズです。しかし、やみくもに始めては失敗が目に見えています。ここでは、日本の店舗でトラブルなくチップ制度を定着させるための、具体的な3つのステップと、それを助ける便利なツールをご紹介します。

4-1. Step1:導入前に必要な準備

成功の8割は準備で決まります。まず、「なぜチップ制度を導入するのか」という目的(例:インバウンド客の満足度向上、スタッフのモチベーションアップなど)を経営者自身が明確にし、全スタッフと共有することが不可欠です。目的が曖昧なままでは、単なる「お小遣い稼ぎ」と誤解され、後のトラブルの原因になります。

次に、お客様への告知方法を決めます。日本人のお客様が抱くであろう「これって義務?」「サービス料と二重払い?」といった不安を先回りして解消することが重要です。

告知の文例

- シンプル文:

- 「当店では、任意でチップを受け付けております。素晴らしいと感じたサービスへのお気持ちをいただければ幸いです。」

- 丁寧文:

- 「当店の表示価格にサービス料は含まれております。それに加え、特別な感謝を伝えたいと感じていただけた場合、任意でチップをいただけますと、担当スタッフの励みになります。」

これらの文言を、メニューの片隅やレジ横のPOP、テーブルの案内板などに、押し付けがましくないデザインで記載しましょう。

4-2. Step2:トラブルを防ぐ「チップ配分ルール」を作る

スタッフ間の不公平感をなくし、チームワークを維持するため、透明性の高い配分ルールを事前に明文化しておく必要があります。主な方式は以下の3つです。

- 個人完全歩合制:

- 担当した顧客からのチップを個人が全て受け取る方式。モチベーション向上効果は最も高いですが、キッチンスタッフなどとの格差が生まれやすく、個人プレーを助長するリスクがあります。小規模でスタッフ全員が接客に関わるような業態向きです。

- 担当した顧客からのチップを個人が全て受け取る方式。モチベーション向上効果は最も高いですが、キッチンスタッフなどとの格差が生まれやすく、個人プレーを助長するリスクがあります。小規模でスタッフ全員が接客に関わるような業態向きです。

- プール制(共有制):

- その日に集まったチップを一旦すべて回収し、あらかじめ決めたルール(例:勤務時間や役職に応じてポイント化)に基づいて全スタッフに分配する方式。チーム全体の協力意識が生まれやすい反面、「頑張っても報われない」と感じるエース級スタッフの不満に繋がる可能性もあります。

- その日に集まったチップを一旦すべて回収し、あらかじめ決めたルール(例:勤務時間や役職に応じてポイント化)に基づいて全スタッフに分配する方式。チーム全体の協力意識が生まれやすい反面、「頑張っても報われない」と感じるエース級スタッフの不満に繋がる可能性もあります。

- ハイブリッド制(ミックス制):

- 上記2つの折衷案。例えば、チップの50%は個人が受け取り、残りの50%をプールして全員で分配する、といった方式です。個人の努力を評価しつつ、チーム全体にも還元できるため、多くの店舗で採用しやすいバランスの取れた方法と言えるでしょう。

どの方式が最適かは、お店の規模や文化によって異なります。必ずスタッフ全員と話し合い、全員が納得できるルールを作り上げましょう。

4-3. Step3:導入後のモニタリングとスタッフ育成

制度は導入して終わりではありません。定期的にミーティングを開き、「お客様からこんな質問があった」「スタッフ間でこんな不満が出ている」といった現場の声を吸い上げ、柔軟にルールを見直していく姿勢が不可欠です。

また、チップを「もらう」ことだけを目的化させないためのスタッフ教育も重要です。「どうすればお客様にもっと喜んでもらえるか」という、サービス品質の向上に意識を向けさせることで、チップは後から自然とついてくる、という好循環を生み出します。

スタッフの接客品質向上の基本を知るには、『飲食店での好印象な接客の極意を徹底解剖!リピーターを獲得する理想の対応方法!』の記事が参考になります。

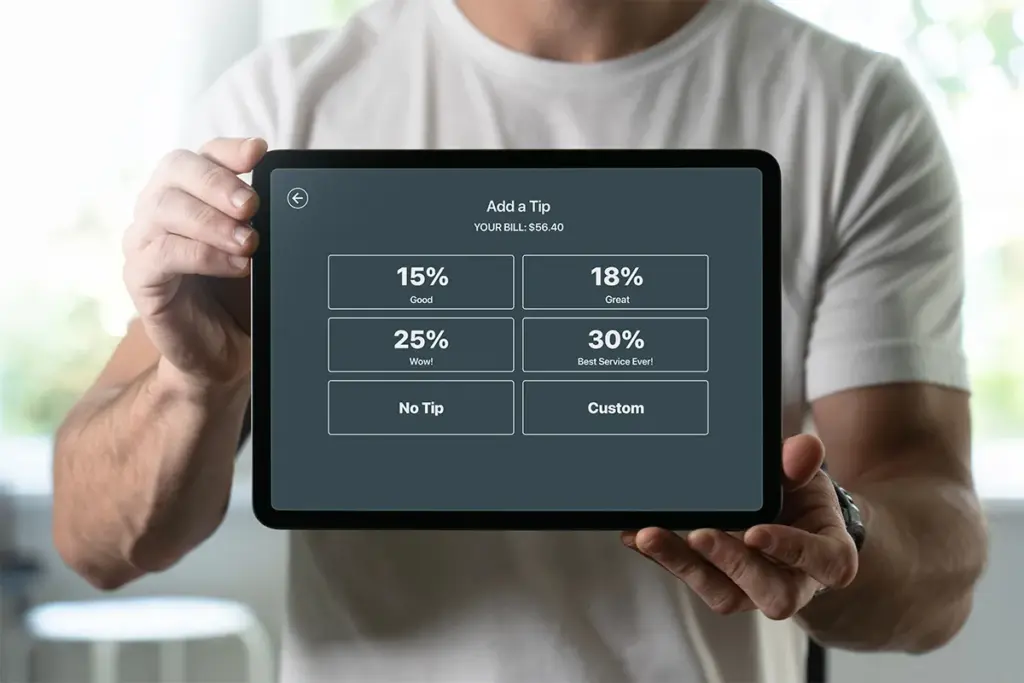

4-4. チップ導入を円滑にするキャッシュレス決済・ツール

現金でのやり取りは、チップに慣れていないお客様にとっても、スマートな会計を求めるインバウンド客にとっても、心理的なハードルになりがちです。そこで有効なのが、キャッシュレス決済と連動したチップ機能の活用です。ここでは、国内の飲食店で導入実績が豊富で、かつチップ制度の運用に非常に強力な機能を持つサービスをご紹介します。

Square(スクエア):チップ運用をシステムで支える決済サービス

小規模店舗から本格的なレストランまで、多くの飲食店に選ばれている決済サービスです。Squareが優れているのは、単にチップを受け付けられるだけでなく、導入後に必ず発生する「現場の細かな課題」をシステムで解決してくれる点にあります。

主なチップ管理機能

- チップの帰属先を明確化:

- 注文を取ったスタッフと会計を担当したスタッフ、どちらにチップを紐づけるかルール化できます。これにより、スタッフ間の曖昧さをなくし、トラブルを未然に防ぎます。

- 注文を取ったスタッフと会計を担当したスタッフ、どちらにチップを紐づけるかルール化できます。これにより、スタッフ間の曖昧さをなくし、トラブルを未然に防ぎます。

- サービス料:

- 一定の人数を超えるテーブルに、指定する割合でチップが加算されるように設定できます。たとえば、6人以上のテーブルに20%のサービス料を適用できます。

- 一定の人数を超えるテーブルに、指定する割合でチップが加算されるように設定できます。たとえば、6人以上のテーブルに20%のサービス料を適用できます。

- 調整漏れを仕組みで防ぐ:

- 忙しい営業終了後、クレジットカードへのチップ額の記入漏れは売上の損失に繋がります。Squareには「締め手順」という機能があり、チップの調整が完了するまで営業終了の操作ができないように制限をかけることが可能です。人的ミスをシステムで防ぎます。

Squareを導入するなら『Square(スクエア)とは?特徴や評判・口コミから導入費用・決済手数料まで完全解説!』の記事にまとめていますので参考にどうぞ。

選択肢②:インバウンド向け「体験予約サイト」の決済機能を活用する

外国人観光客向けの特別な体験(例:寿司握り体験、利き酒コースなど)を提供している店舗の場合、集客に利用している予約サイトの決済機能が役立つことがあります。

- Klook(クルック)やGetYourGuide(ゲットユアガイド)などのグローバル予約サイト:

- 世界中の旅行者が利用するこれらのプラットフォームでは、体験終了後、予約サイトやアプリを通じてガイドやホスト(店舗)にチップを送る機能が用意されている場合があります。店舗側で特別な準備をせずとも、プラットフォームの仕組みに乗ることで、自然な形でチップを受け取れる可能性があります。

4-5. 個人店向けの「アナログ投げ銭箱」簡単導入

「いきなりITツールはハードルが高い…」という個人経営のお店でも、すぐに始められる方法があります。それが、レジ横に置く「投げ銭箱(チップボックス)」です。

- 箱のデザイン:

- 透明なアクリルケースや、温かみのある木箱などがおすすめです。「STAFF TIP BOX」など、何のための箱か一目で分かるようにしましょう。

- 透明なアクリルケースや、温かみのある木箱などがおすすめです。「STAFF TIP BOX」など、何のための箱か一目で分かるようにしましょう。

- 説明書きの文例(日本語・英語):

- 「私たちのサービスが、あなたの今日を少しでも素敵にできたなら、お気持ちをいただけると嬉しいです! Your tips make our day!」 のような、ポジティブで軽やかなメッセージが好印象です。

- 「私たちのサービスが、あなたの今日を少しでも素敵にできたなら、お気持ちをいただけると嬉しいです! Your tips make our day!」 のような、ポジティブで軽やかなメッセージが好印象です。

- 運用ルール:

- 集まったお金は毎日必ず複数名で確認・集計し、記録を残すこと。そして、分配ルール(例:毎週末に全員で均等に分けるなど)を明確にしておくことが、信頼を損なわないための絶対条件です。

第5章 インバウンド客を逃さない!外国人観光客に喜ばれるスマートな対応術

インバウンド需要が回復する中、外国人観光客への対応は売上を左右する重要な要素です。特にチップ文化のある国からのお客様にとって、チップ制度の有無は店舗の印象を大きく変えます。ここでは、彼らを戸惑わせず、むしろ「おもてなし」として喜んでもらえるスマートな対応術を解説します。

5-1. 多言語表示とオンライン決済で「迷わせない」会計体験を

外国人観光客が最も不安に感じるのは「この店ではどうすればいいのか分からない」という状況です。その不安を取り除く、シンプルで効果的な2つの方法がこちらです。

① 明確でシンプルな多言語表示を用意する

メニューやテーブルのPOPに、英語で簡単な案内を一つ添えるだけで、お客様の安心感は格段に向上します。ポイントは、長々と説明するのではなく、結論を分かりやすく示すことです。

【英語表記の文例】

- チップ制度がある場合:

- Tip is not required, but always appreciated! (チップは必須ではありませんが、お気持ちはいつでも大歓迎です!)

- チップ制度がない場合:

- Thank you, but we do not accept tips. Our service charge is included in the price. (ありがとうございます、しかし当店ではチップは受け取っておりません。サービス料は価格に含まれております。)

② キャッシュレス決済をフル活用する

第4章で解説したSquareのような決済端末を使えば、お客様は慣れた操作で、画面の指示に従うだけでチップを支払うことができます。現金で「いくら渡すべきか…」と悩ませる必要がなく、お互いにとってスムーズで快適な会計体験を実現できます。

5-2. 想定されるリアルな声と、それに対する模範的な回答例

実際に接客していると、お客様から直接質問される場面も出てきます。ここでは、よくある2つの質問を想定し、スタッフが自信を持って答えられる模範的な回答例をご紹介します。

ケース①:

- 「Do I need to tip?(チップは必要ですか?)」と聞かれた場合

- 【NGな回答】

「No.(いいえ)」 → これだけだと、少し冷たい印象を与えかねません。 - 【OKな回答例】

“No, you don’t have to, but thank you for asking! If you were happy with our service, we would be very grateful.”

(いいえ、その必要はありませんよ。でも、お気遣いありがとうございます!もし私達のサービスに満足していただけたなら、お気持ちをいただけると大変嬉しいです。)

- 【NGな回答】

- ポイント

- まずは「気にかけてくれたこと」への感謝を伝えます。その上で、チップが「義務」ではなく、あくまで「任意で、感謝のしるし」であることを伝えることで、お客様にプレッシャーを与えることなく、好意的な選択肢を提示できます。

ケース②:

- 会計後、現金を渡そうとしてくれた場合(チップ制度がない店舗)

- 【NGな対応】

無言で受け取らない、または慌てて手を振って断る。 → お客様は「何か失礼なことをしてしまっただろうか」と不安になります。 - 【OKな対応例】

“Thank you so much for your kindness! In Japan, great service is already included in the price, so we cannot accept tips. Your smile is the best tip for us!”

(そのお気持ち、本当にありがとうございます!日本では、素晴らしいサービスはすでに価格に含まれているため、チップは受け取れない決まりなのです。お客様の笑顔が、私達にとって最高のチップです!)

- 【NGな対応】

- ポイント

- まずは感謝を最大限に伝えます。その上で、「受け取れない理由」を日本の文化として簡潔に説明し、最後は「笑顔が最高のチップ」のようなポジティブな言葉で締めくくることで、お客様を少しも嫌な気持ちにさせることなく、お店のルールを伝えることができます。

第6章 飲食店がチップ制度を導入するときに抱きがちな6つの疑問

6-1. 「サービスチャージとチップ、両方設定しても大丈夫?」

- 「うちはすでにサービスチャージを導入していますが、その上でチップを受け取ると重複になりませんか?」

-

サービスチャージはお店があらかじめ設定する“固定料金”で、チップは“顧客の自由意志によるお礼”です。両方を導入している海外のお店も多く、重複というより役割が異なるものと捉えるとよいでしょう。ただし、日本ではチップ文化に馴染みが薄いので、必ず『サービスチャージはお店が設定した料金、チップは任意』と明確に説明する必要があります。

6-2. 「スタッフへの公平な配分ルール、どう決めればいい?」

- 「個人で受け取る形だと不公平感が生まれそうですが、みんなで分配すると頑張った人が報われない気もします…」

-

最初に全員が納得できるルールを定めるのが肝心です。

- プール制: チップをまとめて管理し、役職・勤務時間・貢献度などに応じて配分

- 部分インセンティブ制: 一定割合をプールして残りは担当スタッフへ

- 完全個人制: 担当者のモチベーションが上がる一方、裏方スタッフとの格差に注意

どの方法も一長一短があるので、店舗規模やスタッフ構成に合わせて検討し、運用しながら見直す姿勢が大切です。

- プール制: チップをまとめて管理し、役職・勤務時間・貢献度などに応じて配分

6-3. 「日本人のお客様への告知はどうすればいい?」

- 「日本ではチップに慣れていない方が大半ですが、どんなタイミング・方法で案内すれば良いでしょうか?」

-

お会計時やメニューの冒頭など、お客様が自然に目にする場所で「当店は任意でチップを受け付けています」と案内するのが基本です。

- 店頭POPやメニュー表: シンプルに「任意チップ制です。お気持ちをいただければ幸いです」など

- スタッフの口頭案内: 会計時に「もしお気持ちがあれば、スタッフに直接お渡しください」など

日本人のお客様には「必須ではない」「二重払いにはならない」と強調することで、不要な誤解を防げます。

- 店頭POPやメニュー表: シンプルに「任意チップ制です。お気持ちをいただければ幸いです」など

6-4. 「海外からのお客様にはどう説明すればいい?」

- 「インバウンド客が多い地域で、チップが必要かどうか聞かれることがあります。英語対応が必要?」

-

多言語表示や英語での簡単なフレーズを用意すると便利です。たとえば、

- “Tip is optional but appreciated.”(チップは任意ですが歓迎します)

- “No service charge included. You may tip if you wish.”(サービス料は含まれていません。ご自由にチップを渡せます)

海外ではチップが当然という方もいるので、あらかじめ説明しておけばスムーズです。オンライン決済の場合は、チップ欄をつける形にするのも良いでしょう。

- “Tip is optional but appreciated.”(チップは任意ですが歓迎します)

6-5. 「法的リスクや税務申告はどうなる?」

- 「チップがスタッフの収入になる場合、給与扱いになるのか、それとも一時所得扱いなのか迷います」

-

店舗の運用方法によって、税務上の扱いが大きく変わるため、専門家への相談が賢明です。

これは最も注意すべき点です。

- 店舗が一旦回収して分配する場合:

- 税法上、スタッフの「給与所得」と見なされる可能性が極めて高いです。その場合、源泉徴収の対象となり、通常の給与計算に組み込む必要があります。

- 税法上、スタッフの「給与所得」と見なされる可能性が極めて高いです。その場合、源泉徴収の対象となり、通常の給与計算に組み込む必要があります。

- お客様がスタッフ個人に直接渡す場合:

- スタッフ個人の「雑所得」または「一時所得」となり、金額によってはスタッフ自身が確定申告をする義務が生じます。

どちらのケースでも、誤った処理は追徴課税などの重大なリスクに繋がります。導入を決める前に、必ず顧問税理士などの専門家に相談し、自店の運用方法に合った正しい会計・税務処理のルールを確立してください。

- 店舗が一旦回収して分配する場合:

6-6. 「チップ導入後のトラブル対策はどう進める?」

- 「実際に導入してみると、スタッフ同士やお客様との間に誤解が生じないか心配です…」

-

「定期的な見直し」と「迅速なフィードバック体制」が鍵です。

制度に完璧はありません。導入後は、必ず月に一度はスタッフミーティングを開き、「お客様からこんな質問があった」「配分ルールに不満の声が出ている」といった問題点を共有し、全員で改善策を話し合う場を設けましょう。 また、お客様からクレームがあった場合は、店長や責任者が迅速に対応し、誤解を解く体制を整えておくことも重要です。

第7章 まとめ:日本の飲食店でもチップ制度の導入を検討してみよう!

チップは本来、サービスの質を高めるインセンティブであり、海外の文化ではごく一般的な仕組みとして機能しています。一方、「サービスは料金に含まれている」と考える日本では、チップが根づくためにいくつものハードルが存在するのも事実です。しかし、インバウンド需要の高まりや人材不足・働き方改革の進展を考えると、日本流にアレンジされたチップ制度が今後ますます注目される可能性があります。

- メリットを最大化するカギは「運用ルールの明確化」

配分方法や不公平感の解消、スタッフとの合意形成がしっかりしていれば、チップはスタッフ一人ひとりのモチベーションアップにつながります。海外からの観光客にも評価されやすく、売上やリピーター数の増加という形で成果が現れることも。 - 日本人客への告知がポイント

「二重払いでは?」「どのくらい払うもの?」という誤解や不安をなくすため、店頭やメニュー、予約サイトなどで「任意でOK」「お気持ちだけ歓迎します」というメッセージを丁寧に発信しましょう。 - 働き方改革と組み合わせて、スタッフが主役になる環境を

チップはあくまでも“追加の報酬”であり、基本給や労働環境の整備を疎かにすると、せっかくの導入効果が薄れてしまいがちです。むしろ、給与や福利厚生の水準を一定に保ちながら「チップをプラスアルファの評価」として扱うことで、スタッフのやりがいと満足度が上がりやすくなります。

チップを導入するかどうかは、最終的には店舗の経営方針や客層、スタッフの意向を踏まえて判断すべきものです。 とはいえ、現場の実例やインバウンド需要を見ていると、メリットは決して小さくありません。ぜひ、本記事を参考に「日本に合ったチップ文化」を模索しながら、サービス品質やスタッフの働きやすさの向上につなげていただければ幸いです。