飲食店をはじめとする店舗にとって、入口と外観は単なる「建物の入り口」ではありません。それは、お客様がお店を評価する最初のステージであり、売上を左右する「静かなセールスマン」ともいえる重要な要素です。

私がこれまで300店舗以上のコンサルティングで見てきた中で、売上が伸び悩むお店の約9割に共通していたのが「入口と外観の軽視」でした。どんなに美味しい料理、素晴らしいサービスを用意していても、お客様がその扉を開けてくれなければ、その価値は伝わりません。

実際に、ある消費者調査では、初めて訪れる飲食店を決める際に「外観や入口の雰囲気」を重視する人が約7割にものぼるというデータもあります。このことからも、お客様は無意識のうちに外観から「この店は自分に合っているか」「安心して食事を楽しめるか」を判断していることがわかります。

この章では、なぜ入口と外観がこれほどまでに重要なのか、そしてその魅力を維持するために不可欠な「清潔感」と「客観的な視点」を持つための具体的な方法について解説します。

第1章 店舗の入口や外観が第一印象を決める理由

1-1. 「また来たい」を生む清潔感:日常清掃実践チェックリスト

第一印象を決定づける最も基本的な要素、それは「清潔感」です。入口のドアが手垢で汚れていたり、看板にクモの巣が張っていたりするだけで、「衛生管理は大丈夫だろうか」という致命的な不信感をお客様に与えてしまいます。

清潔感を維持することは、特別な装飾を施す以上に重要かつ効果的な集客施策です。ここでは、私がクライアントに必ず導入を推奨している「時間帯別・日常清掃チェックリスト」をご紹介します。これを実践するだけで、お店の印象は劇的に変わるはずです。

日常清掃実践チェックリスト

- 開店前

- エントランスドア(ガラス面・ドアノブ)の拭き上げ

- 入口マットのホコリやゴミの除去

- 店舗周辺(歩道、植え込み)の掃き掃除

- 看板やブラックボードの汚れの拭き取り

- 消毒液ボトルの清掃と補充

- 照明器具(電球切れ、チラつき)の点灯確認

- 営業中

- 1〜2時間おきに入口周りの状態をチェック

- お客様がこぼした飲み物やゴミの即時清掃

- 雨天時のマット交換、床の水分拭き取り

- ゴミ箱が溢れていないかの定期確認

- 閉店後

- 排水溝や側溝の詰まりの原因となるゴミの除去

- 翌日のために、汚れたマットや布類を洗濯・交換

- ポスターや掲示物の剥がれや劣化がないかを確認

1-2. 思い込みを捨てる!「お客様の視点」で外観を客観視する方法

毎日見ている自分の店の外観は、知らず知らずのうちに「見慣れ」が生じ、欠点や改善点に気づきにくくなるものです。この「思い込み」を打破し、お客様の視点を取り戻すために極めて有効なのが「写真撮影チェック法」です。

これは、スマートフォンのカメラで意図的に自分の店を撮影し、第三者の目で観察する手法です。以下のステップで実践することで、これまで見過ごしていた課題が驚くほど明確になります。

客観視のための4ステップ写真撮影法

- 目的: 光の当たり方による印象の変化を知る。

- 方法: 「昼(自然光)」「夕方(西日)」「夜(照明)」の3つの時間帯で同じ場所から撮影します。昼はきれいに見えても、夜は照明が足りず暗く寂しい印象になっていないかなどを確認します。

- 目的: 発見から入店までの視点の動きを追体験する。

- 方法: 「道路の対岸(遠景)」「店舗の5m手前(中景)」「入口のドア前(近景)」で撮影。遠くからでも店を認識できるか、近づくにつれてどんな情報が目に入るかを確認します。

- 目的: 多様なターゲット層からの見え方を理解する。

- 方法: 「大人の目線(約150cm)」「子供の目線(約100cm)」で撮影。子供の目線だと、大人が気づかない危険な箇所や、逆に興味を引くポイントが見つかることがあります。

- 目的: 色彩情報を排除し、光と影のバランスを評価する。

- 方法: カメラのフィルター機能で白黒にして撮影します。これにより、看板の文字が背景に埋もれていないか、照明の当たり方にムラがないかといった「視認性」に関する問題が浮き彫りになります。

撮影した写真は、ぜひスタッフ全員で共有し、「お客様ならどう感じるか」を話し合ってみてください。自分たちでは当たり前だと思っていた光景が、実は入店をためらわせる原因だった、という発見が必ずあるはずです。

第2章 「入りやすい」お店の特徴は?入店を決定づける3つの顧客心理

お客様が店の前を通りかかってから、実際にドアを開けるまで。このわずか数十秒の間に、お客様の心の中では

「認知 → 興味・比較 → 判断」

という3つのステップが瞬時に行われています。

この心理プロセスを理解し、各段階で発生する「不安」を先回りして解消することで、入口は単なる「通路」から、お客様を積極的に引き込む「強力な集客装置」へと進化します。ここでは、お客様の入店決定を後押しする具体的な3つのステップを解説します。

2-1. 発見と認知:通行人の足を止めさせる看板の力

お客様の入店行動は、まず「お店の存在に気づく」ことから始まります。通行人の視線は常に多くの情報にさらされており、人間の脳は約3秒で対象への興味を判断し、興味がなければすぐに次の対象へと移ると言われています。この「3秒ルール」を突破し、足を止めさせるための最大の武器が「看板」です。

ここで重要なのは、「何のお店か」が一瞬で伝わること。凝ったデザインのロゴも素敵ですが、それ以上に「ラーメン」「Cafe」「Italian Kitchen」といった業態を明確に示すテキスト情報が不可欠です。

まずは、あなたの店の看板が、道路の反対側からでも「何屋か」を3秒以内に伝えられているかを確認することから始めましょう。

足を止める看板には、効果的なキャッチコピーも重要です。実践的なコツについては、『飲食店の集客に効果的なキャッチコピーの作り方!具体的な考え方から成功事例まで徹底解説!』の記事をご覧ください。

2-2. 興味と安心感:入店ハードルを下げる情報開示

看板によってお店の存在を認知したお客様が、次に抱く感情は「興味」と、それと同時に生まれる「不安」です。

- 「美味しそうだけど、高かったらどうしよう…」

- 「どんなメニューがあるんだろう?」

- 「店内の雰囲気はどんな感じかな?」

この不安こそが、入店における最大の障壁です。ある調査では、「価格が不明瞭な飲食店には入りたいと思わない」と答えた消費者が82.4%にものぼりました。この事実からも分かるように、「価格帯の不明瞭さ」は、お客様の期待をいとも簡単に打ち砕くのです。

この障壁を取り除くため、入口周りでは以下の「情報開示の3要素」を徹底することが極めて重要です。

- 価格帯の明示: ランチ平均予算、客単価、セットメニューの価格などを分かりやすく提示します。「お気軽ランチ 1,0001,000円〜」といった表記だけでも、お客様の安心感は大きく向上します。

- メニュー内容の具体性: 看板メニューを「シズル感」のある写真付きで紹介しましょう。手書きの黒板で「本日のおすすめ!三浦半島直送 朝獲れ鮮魚のカルパッチョ」など、こだわりを伝えるのも効果的です。

- 店内雰囲気の可視化: ガラス張りの扉や窓から中の様子が少しでも見えると、お客様は安心します。店内の写真や、楽しそうに食事をするお客様のイラストなどを掲示するのも良いでしょう。人は他人がいる場所に集まる「社会的証明の原理」が働き、賑わっている様子はさらなるお客様を呼び込みます。

入口表示とチラシを組み合わせれば集客効果がさらに高まります。チラシ作成や効果的な使い方については『飲食店がチラシで集客するには?効果の出るデザインの作成方法と配布のコツを大公開!』にまとめています。

2-3. 最終判断:店内を覗き込み「最後のひと押し」を与える

価格やメニュー情報を確認し、安心感を得たお客様は、最後にドアの前で店内を「チラリ」と覗き込み、最終判断を下します。この最後の瞬間で背中を押すのが「歓迎ムード」と「動線の分かりやすさ」です。

入口に物がごちゃごちゃと置かれていたり、入ってすぐにどこへ行けばいいのか分からなかったりすると、お客様は「管理が行き届いていない店」「居心地が悪そうな店」という印象を抱き、入店をためらってしまいます。

ウェルカムボードの設置、入口から見える位置に立つスタッフの笑顔、整理整頓されたエントランス。こうした細やかな配慮が「最後のひと押し」となり、お客様の足を店内へと導くのです。

第3章 【業種別】入口・外観デザイン戦略

すべての店舗に共通する「入口デザインの正解」というものは存在しません。最大の効果を発揮するのは、あなたの店の業種とターゲット顧客に最適化されたデザインです。

例えば、学生向けのカフェと、記念日を祝うカップル向けのレストランでは、伝えるべきメッセージもデザインの方向性も全く異なります。この章では、代表的な4つの業種を例に、ターゲットの心に響く入口・外観デザインの具体的なポイントと注意点を解説します。

3-1. カフェ・喫茶店:居心地の良さと「映え」で女性・学生を惹きつける

- ターゲット: 20代〜30代女性、学生

- 目指す印象: おしゃれ、ナチュラル、フォトジェニック、開放感、居心地が良い

カフェの入口デザインで最も重要なのは、「ここで過ごす時間が素敵だろうな」という期待感を抱かせることです。

具体的なデザイン要素

- ガラス張りのファサード: 店内の明るさやこだわりのインテリア、お客様がリラックスしている様子を見せ、開放感を演出します。

- グリーン(観葉植物)の活用: 入口周りにオリーブやハーブなどの植物を配置することで、ナチュラルで癒やされる雰囲気を醸成し、無機質なビルの外観にも温かみを与えます。

- テラス席やベンチの設置: 店先の小さなスペースが、店の賑わいを外部に伝えるショーケースの役割を果たします。

- 手書きのブラックボード: おすすめスイーツのイラストやラテアートの写真を添えることで、機械的な印刷物にはない親近感と温かみを演出できます。

注意点

「おしゃれ」を追求しすぎると、男性客や年配層が「自分には場違いかも」と敬遠してしまう可能性があります。木材やコンクリート、シンプルなタイポグラフィなど、性別を問わないユニセックスなデザイン要素をバランス良く取り入れることが、客層を広げる鍵となります。

3-2. 居酒屋・バー:賑わいと「隠れ家感」で仕事帰りの会社員を掴む

- ターゲット: 30代〜50代の会社員、友人グループ

- 目指す印象: 活気、賑わい、親しみやすい、隠れ家的、こだわり

居酒屋やバーの入口は、「今夜の疲れを癒やし、楽しい時間を過ごせそうだ」という高揚感を演出することが求められます。

具体的なデザイン要素

- 赤提灯・のれん・杉玉: 一目で「居酒屋」と分かる伝統的なアイコンは、特に外国人観光客にも有効なサインとなります。

- 賑わいが漏れる仕掛け: 格子窓や磨りガラス越しに、店内の暖かい光や人影、楽しそうな声が漏れるように設計することで、「なんだか盛り上がってて楽しそう」という期待感を煽ります。

- メニューの張り出し: 短冊メニューや手書きのポスターで「本日のおすすめ」や「お得なセット」をアピールし、ライブ感とコストパフォーマンスの高さを伝えます。

- 【バーの場合】引き算のデザイン: 敢えて情報を絞り、重厚なドアと真鍮の小さな看板のみで「知る人ぞ知る隠れ家」を演出する戦略も有効です。

注意点

過度な装飾や色使いは、安っぽい印象を与えかねません。古材や和紙、土壁といった本物の素材感にこだわることで、チープさを回避し、質の高い空間を演出できます。

3-3. ファミリーレストラン:「安心・安全・楽しい」を伝え、三世代を呼び込む

- ターゲット: 小さな子供連れの家族、祖父母を含む三世代ファミリー

- 目指す印象: 明るい、広々としている、安全、バリアフリー、分かりやすい

ファミリー層にとって、飲食店選びは「美味しい」以前に「子供と一緒でも安心して快適に過ごせるか」が最優先事項です。その安心感は、入口のデザインから伝える必要があります。

具体的なデザイン要素

- 大きく明るいエントランス: 自動ドアや広いガラス面を採用し、ベビーカーでも楽々入れる開放的な入口が必須です。

- 分かりやすいサイン(ピクトグラム): 「ベビーカーOK」「キッズメニューあり」「おむつ交換台完備」といった情報を、文字だけでなくイラストで入口に明示します。

- 徹底したバリアフリー設計: 段差をなくしたスロープは、ベビーカーだけでなく、車椅子利用者や高齢者にとっても重要な安心材料です。

- 視覚的なメニュー紹介: 子供が「これが食べたい!」と指をさせるよう、食品サンプルや大きな写真付きのメニューボードを入口付近に設置します。

注意点

子供向けの楽しさを強調しすぎると、大人だけのグループやカップルが利用しづらくなることがあります。キャラクターの使用は控えめにし、明るい色使いや清潔感を重視するなど、「家族みんなが心地よい」空間を目指すことが大切です。

3-4. 高級レストラン:「特別感」と「期待感」を醸成する引き算のデザイン

- ターゲット: 記念日利用のカップル、接待利用のビジネス層

- 目指す印象: 高級感、非日常、プライベート感、洗練、静寂

高級レストランの入口の役割は「集客」ではなく「選別」と「期待感の醸成」です。あえて情報を絞り、入る人を選ぶことで、店内の特別な空間の価値を高めます。

具体的なデザイン要素

- ミニマルなサイン: 上質な天然石や金属プレートに、店名のロゴのみといった極めてシンプルな看板。これが逆に自信と格式を物語ります。

- アプローチ(導入路)の演出: 道路から入口を少し奥まらせ、植栽や間接照明で美しくライトアップされた通路を設けることで、日常から非日常へと気持ちを切り替える「装置」として機能します。

- 重厚で上質なドア: 外部の喧騒を完全に遮断し、静かでプライベートな空間を守る象徴となります。ドアを開ける行為そのものが、特別な体験の始まりです。

- エントランスとクローク: ドアを開けると、すぐに上質な接客が始まることを予感させるレセプションやクロークが見える設計が理想的です。

注意点

「入りにくさ」が単なる「敬遠」に繋がらないよう、Webサイトやグルメサイトでは、店内の雰囲気、シェフの哲学、メニューの魅力を写真や文章で丁寧に伝える必要があります。オフライン(店舗)での「引き算」と、オンラインでの「足し算」の情報戦略を連携させることが成功の鍵です。

第4章 実用的な入口改善アイテム一覧

入口や外観の重要性を理解しても、「具体的に何から手をつければいいのか分からない」という方も多いでしょう。この章では、明日からでも導入できる実用的な集客アイテムを「目的別」に分類し、それぞれの効果的な選び方と使い方を徹底解説します。

小さなアイテム一つで、お店の印象は大きく変わります。ぜひ、あなたの店舗に合った武器を見つけてください。

4-1. 看板・サイン類の選び方と効果的配置

看板は、お店の「顔」であり「声」です。通行人に店の存在を知らせ、何を提供しているのかを瞬時に伝える最も重要なアイテムです。

| 項目 | A型看板(スタンド看板) | 電飾看板(行灯・内照式看板) |

|---|---|---|

| 特徴 | 開閉式で設置や収納が簡単です。手書き用のブラックボードタイプや、印刷したポスターを差し込むタイプなどがあります。 | 内部に光源(LEDや蛍光灯)が組み込まれており、夜間でも非常に高い視認性を確保できます。 |

| 効果 | 日替わりランチや限定メニューといった、タイムリーな情報を発信するのに最適です。手書きならではの温かみが、お客様に親近感を与えます。 | 夜間の営業が中心となる居酒屋やバーなどには必須のアイテムです。周囲が暗くなるほど存在感が際立ち、遠くにいるお客様も効果的に誘導できます。 |

| 価格帯 | 5,000円~30,000円程度 | 30,000円~200,000円程度(サイズやデザインにより変動) |

| 設置のコツ | 通行人の流れを妨げず、かつ自然と視界に入る位置が基本です。歩道から少しだけお店側に寄せて置くと、邪魔にならずに注目を集めやすくなります。 | ロゴや店名をシンプルに表示するのが効果的です。内部に虫の死骸やホコリが溜まると光がまだらになり不潔な印象を与えるため、定期的な清掃が欠かせません。 |

| 主な購入先 | 店舗用品専門店、オフィス用品通販サイト、ホームセンター | 専門業者へ依頼 |

4-2. 【興味喚起】メニューボード・ポスタースタンドの活用法

看板で足を止めたお客様の「もっと知りたい」という欲求に応えるのが、メニューボードやポスターです。

| 項目 | イーゼル付きブラックボード | ポスタースタンド |

|---|---|---|

| 特徴 | カフェのようなおしゃれな雰囲気を演出しやすいのが特徴です。チョークや専用マーカーを使って、自由に内容を描き変えることができます。 | A1やB2といった規格サイズのポスターを、フレームに入れて美しく展示するためのスタンドです。 |

| 効果 | おすすめメニューに手書きのイラストや説明文を加えることで、料理の「シズル感」を効果的に伝え、お客様の食欲を刺激します。 | プロがデザインした美しい料理写真やコースメニューのポスターを掲示することで、お店の専門性や高級感を強くアピールできます。 |

| 価格帯 | 3,000円~15,000円程度 | 8,000円~40,000円程度 |

| 活用法 | 雨に濡れると描いた内容が消えてしまうため、防水タイプのマーカーを使用するか、軒下など雨が当たらない場所に設置する必要があります。内容を定期的に書き換えることで、「いつも新しい発見がある店」という新鮮な印象をお客様に与えられます。 | 季節限定メニューやイベント告知など、一定期間同じ情報を掲示し続ける場合に最適です。フレームのデザイン(木目調、シルバー、ブラックなど)をお店のコンセプトや内装と合わせることで、統一感のある空間を演出できます。 |

4-3. 【雰囲気作り】装飾・演出アイテム(のれん・提灯・マット等)

お店のコンセプトや世界観を視覚的に伝え、入店のワクワク感を高めるアイテムです。

| 項目 | のれん・提灯 | エントランスマット |

|---|---|---|

| 特徴 | 日本の伝統的な「和」の雰囲気を強く象徴するアイテムです。 | お店の入口に敷くマットで、靴裏の汚れを落とすという機能性と、優れたデザイン性を兼ね備えています。 |

| 効果 | 一目見ただけで和食店や居酒屋であることを伝え、お客様の期待感を高めます。特にのれんは、外からの視線を適度に遮りつつ、中の賑わいや気配を感じさせる絶妙な「間」を演出します。 | 店舗のロゴや「Welcome」といったメッセージを入れることで、お客様を歓迎する姿勢を伝えられます。足元という意外な場所から、お店のブランドイメージを効果的に刷り込むことができます。 |

| 価格帯 | ・のれん:5,000円~ ・提灯:3,000円~ | ・既製品:5,000円~ ・オーダーメイド:20,000円~ |

| 活用法 | 季節ごとに色やデザインを変更するだけで、お店の表情が豊かになり、常連のお客様にも新鮮さを提供できます。汚れや破れは「活気がない店」という印象を与えかねないため、速やかに交換することが重要です。 | レンタルサービスを活用すると、専門業者が定期的に綺麗なマットと交換してくれるため、常に清潔な状態を手間なく維持できます。 |

4-4. 【清潔感維持】メンテナンス用品(ゴミ箱・掃除用具入れ等)

意外と見られているのが、清潔感を維持するためのアイテムです。これらをどう「見せるか」「隠すか」が、お店の印象を左右します。

| 項目 | デザイン性の高い屋外用ゴミ箱 | 掃除用具の収納スペース |

|---|---|---|

| 特徴 | 生活感が出がちなゴミ箱を、木目調やスタイリッシュなステンレス製などのデザインで、景観の一部として美しく見せるアイテムです。 | ほうき、モップ、バケツといった掃除用具を、お客様の視線から隠すための小型の物置やパーテーションです。 |

| 効果 | お客様が気軽にゴミを捨てられる環境を提供しながら、お店の美しい外観を維持できます。これにより、「細部まで配慮が行き届いたお店」という信頼感を醸成することに繋がります。 | バックヤードが確保できない店舗においても、乱雑に見えがちな掃除用具を隠すことで、プロフェッショナルで清潔な印象を保つことができます。 |

| 価格帯 | 10,000円~50,000円程度 | – |

| 活用法 | – | 店舗の入口付近などにあるデッドスペース(活用されていない空間)を有効に利用して設置するのがおすすめです。 |

第5章 今すぐ実践できる予算別の改善プラン

「外観を良くしたいけど、大きな費用はかけられない…」そんなオーナー様のために、予算に応じた3つの改善プランを提案します。重要なのは、予算の大小ではなく、限られたコストで最大の効果を発揮させる戦略です。

5-1. 低予算プラン(5万円以下):今すぐできる印象アップ術

まずはコストをかけずに、知恵と工夫で「入りやすさ」を改善するプランです。DIYや日々の清掃が中心となります。

具体的なアイテムリストとアクション

| 項目 | 具体的なアクション | 費用(概算) |

|---|---|---|

| 手書きブラックボードの導入 | イーゼルとボード、カラフルなマーカー一式を揃え、毎日手書きで情報を更新します。 | 約10,000円 |

| 入口マットの新調 | お店のロゴやコンセプトカラーに合ったデザインのマットに交換します。 | 約15,000円 |

| 照明器具の清掃と電球交換 | 照明カバーのホコリを拭き、暖色系のLED電球に交換することで、温かみのある空間を演出します。 | 約5,000円 |

| 観葉植物の設置 | 小さな鉢植えを2〜3個置くことで、入口に生命感と清潔感をもたらします。 | 約10,000円 |

| 徹底的な清掃用品の購入 | ガラス用洗剤やブラシなどプロ仕様の道具を揃え、マニュアルに沿った清掃を徹底します。 | 約10,000円 |

| 合計 | 約50,000円 |

期待できる効果

「清潔感」と「親近感」が大幅に向上します。お客様は「手入れが行き届いた、温かいお店」という印象を抱き、入店の心理的ハードルが下がります。特にリピーターは、お店の変化に気づき、好感を持ってくれるでしょう。

5-2. 中予算プラン(10〜30万円):看板と照明で差別化を図る

ある程度の投資を行い、競合店との差別化を明確にするプランです。看板や照明といった、より影響力の大きい要素に手を入れていきます。

| 項目 | 具体的なアクション | 費用(概算) |

|---|---|---|

| A型電飾看板の導入 | 夜間の視認性を劇的に向上させ、仕事帰りの客層にアピールします。 | 約100,000円 |

| スポットライトの設置 | 看板やファサードの特定の部分を照らし、夜間に立体感と高級感を演出します。(工事費込) | 約80,000円 |

| タペストリーや店頭幕の制作 | プロにデザインを依頼し、お店のブランドイメージを強く打ち出します。 | 約50,000円 |

| 入口ドアのリメイク | 塗装の塗り替えや、ガラス部分が大きいドアへの交換を行います。 | 約70,000円 |

| 合計 | 約300,000円 |

期待できる効果

お店の「発見されやすさ(視認性)」が格段にアップします。これまで店に気づかなかった潜在顧客層にアプローチできるようになり、新規客の増加が期待できます。特に夜間の集客力強化に直結します。

5-3. 高予算プラン(50万円以上):外装リニューアルでブランドを再構築

店舗のブランドイメージを根本から見直し、外観を全面的にリニューアルするプランです。専門家の力を借り、総合的なディレクションを行います。

| 項目 | 具体的なアクション | 費用(概算) |

|---|---|---|

| ファサード(外壁)の全面改装 | 壁材の変更(木材、タイル、塗り壁など)、窓の形状変更を行い、建物の表情を完全に変えます。 | 500,000円〜 |

| オーダーメイドのメイン看板設置 | 切り文字サインや、こだわりの素材を使った一点ものの看板で、唯一無二の世界観を表現します。 | 300,000円〜 |

| 総合的な照明デザイン | 建築照明デザイナーに依頼し、外観全体を効果的にライトアップします。 | 200,000円〜 |

| エントランスの構造変更 | 風除室の設置や、アプローチの造成などを行い、動線と体験価値を向上させます。 | 400,000円〜 |

| 合計 | 1,400,000円〜 |

期待できる効果

集客力の向上はもちろん、客単価アップやブランド価値の向上が見込めます。メディアからの取材依頼や、SNSでの爆発的な拡散など、新たなビジネスチャンスを生む可能性も秘めています。投資額は大きいですが、長期的な視点で見れば最もリターンの大きいプランと言えるでしょう。

第6章 SNS時代の入口デザインの作り方

現代において、店舗の入口は現実世界のお客様だけでなく、スマートフォンの画面の向こう側にいる何百、何千もの潜在顧客にも見られています。SNS、特にInstagramでの「映え」を意識したデザインは、もはや一部のおしゃれなカフェだけのものではありません。UGC(ユーザー生成コンテンツ)による無料の宣伝効果を最大化するための、戦略的な入口デザインを考えましょう。

6-1. 思わず撮りたくなる「インスタ映え」する入口の作り方

「インスタ映え」とは、単にカラフルで派手なことではありません。「その店ならではの体験」を切り取ってシェアしたくなる仕掛けのことです。

入口をSNSで拡散させたいなら、『【完全版】飲食店のインスタグラムの活用術を大公開!集客に効果的な運用方法を解説!』もご参考ください。

フォトスポットの設計

- ネオンサイン: 店のロゴやキャッチーなフレーズをかたどったネオンサインは、夜の撮影で絶大な効果を発揮します。「#(店名)」のハッシュタグも一緒にデザインすると、SNS投稿を直接的に促せます。

- 特徴的な壁(ウォールアート): 特定の壁一面だけを大胆な色で塗ったり、アーティストにイラストを描いてもらったりすることで、そこが自動的にフォトスポットになります。

- ブランコやデザイン性の高い椅子: 入口横に座って撮影できるアイテムを置くと、お客様は自然なポーズで写真を撮りやすくなります。

- 照明の工夫 「映える」写真の鍵は光です。特に夜間は、被写体(人物)の顔が綺麗に映るような照明(女優ライトのような効果)をフォトスポットに設置すると、撮影する人が格段に増えます。

6-2. リピーターを飽きさせない季節別入口演出アイデア

一度来たお客様に「また行きたい」と思わせ、SNSで「この店、また新しいことやってる!」と再投稿してもらうためには、季節ごとの変化が不可欠です。

- 春(3〜5月): 桜やミモザの造花で入口を飾り付け。イースターの時期には、卵やウサギのモチーフを取り入れる。

- 夏(6〜8月): 風鈴や簾(すだれ)で涼しさを演出。七夕には笹と短冊を用意し、お客様に参加してもらう。ひまわりや朝顔のディスプレイも効果的。

- 秋(9〜11月): 紅葉の枝やカボチャ、松ぼっくりで装飾。ハロウィン期間は、本格的な飾り付けで非日常感を演出すると、SNSでの投稿が爆発的に増えます。

- 冬(12〜2月): クリスマスイルミネーションやリースは定番。暖炉の映像を映すデジタルサイネージや、温かみのあるブランケットを入口の椅子に置くのも良いでしょう。

これらの装飾は、すべてをプロに頼む必要はありません。スタッフが協力してDIYすることで、コストを抑えつつ、お店の温かい雰囲気を伝えることができます。

6-3. 口コミを呼ぶ「話題性」を生む仕掛けづくり

デザインの工夫に加えて、「物語」や「参加性」のある仕掛けは、強力な口コミの源泉となります。

- 地域性・イベントとの連動 近隣の祭りやイベントの期間中、それにちなんだ限定装飾を施すことで、「街を盛り上げている店」として地域住民からの好感度が上がります。

- お客様参加型の仕掛け 入口にメッセージボードやチェキを設置し、お客様が自由に書き込みや貼り付けができるようにします。お客様自身の投稿が入口を彩る一部となることで、店への愛着が深まります。

- 記念日や創業祭の活用 「祝・○周年」といった横断幕や装飾は、常連客への感謝を伝えると共に、新規客には「長く続いている信頼できる店」という印象を与えます。

SNS時代の入口は、もはや単なる物理的な出入り口ではありません。それは、世界中に向けてお店の魅力を発信する「24時間営業のデジタル看板」なのです。

第7章 よくある失敗パターンと改善方法

良かれと思って行った入口の改善が、実は逆効果になっているケースは少なくありません。ここでは、多くの店舗が陥りがちな3つの典型的な失敗パターンを挙げ、その原因と具体的な改善ステップを解説します。自店の入口が同じ過ちを犯していないか、客観的にチェックしてみましょう。

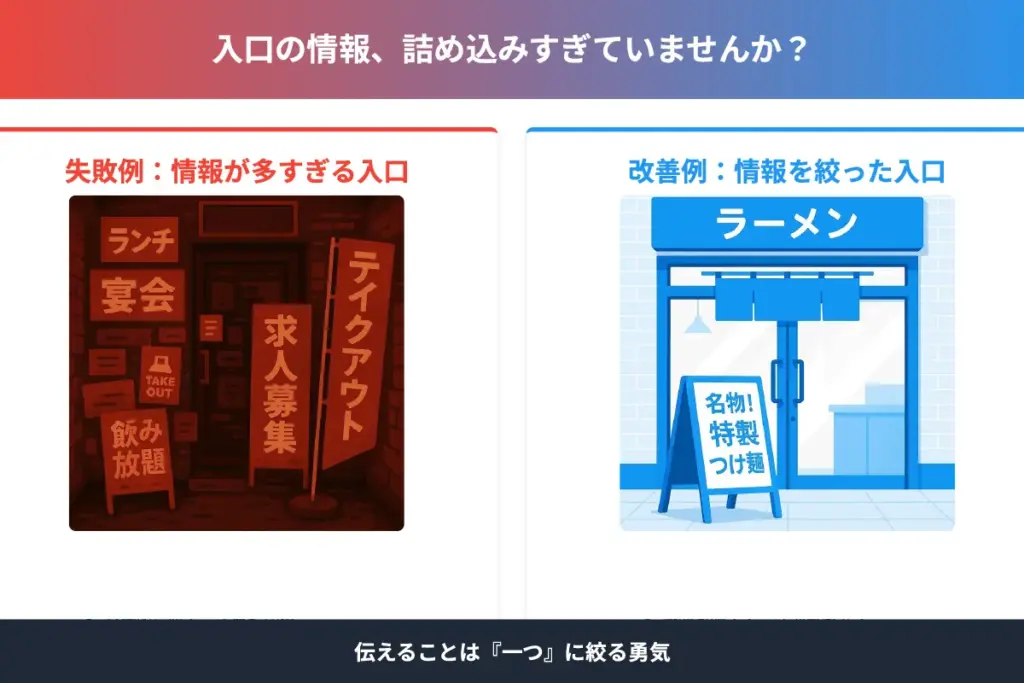

7-1. 失敗パターン1:情報過多で逆に分かりにくい入口

「あれも伝えたい、これも伝えたい」という熱意が空回りし、情報量が多くなりすぎている入口です。ポスターやのぼり、手書きのポップが乱雑に貼られ、結局一番伝えたいことが何なのか分からなくなってしまっています。

具体例

- 日替わりランチ、宴会コース、テイクアウト、新メニュー、求人募集など、目的の違うポスターが10枚以上貼られている。

- 複数のフォントや色が統一感なく使われており、視線が定まらない。

- のぼりや看板が多すぎて、肝心の入口ドアがどこにあるか分かりにくい。

なぜ失敗なのか?

人間の脳が一度に処理できる情報量には限界があります。情報が多すぎると、脳は処理を諦めてしまい、結果として「何も記憶に残らない」あるいは「ごちゃごちゃして汚い」というネガティブな印象だけが残ります。

改善ステップ

今、最もお客様に伝えたいメッセージを一つだけ選びます(例:「絶品!夏の冷やし中華」「ハッピーアワー実施中」)。

複数のポスターに書かれている内容は、一枚の大きなボードに整理してまとめます。営業時間や定休日などの固定情報は、専用の小さなプレートにまとめ、メインのメッセージとは別に配置します。

一度、すべての掲示物を剥がし、何もない状態からスタートします。本当に必要な情報だけを、最も効果的な場所に再配置するという意識が重要です。

7-2. 失敗パターン2:清潔感を損なう細かなミス

オーナーやスタッフは毎日見ているため気づきにくい、細かな汚れや劣化が蓄積しているパターンです。お客様は、こうしたディテールからお店全体の管理体制を推測します。

具体例

- 日焼けして色褪せたポスターや、端が破れたメニューをそのままにしている。

- 電飾看板の照明が一部切れていたり、チカチカ点滅したりしている。

- 入口マットが黒ずんでいたり、観葉植物が枯れていたりする。

- ドアノブやガラスに残った手垢や指紋。

なぜ失敗なのか?

「入口は店の顔」と言われるように、入口の汚れは「料理や店内も不衛生なのではないか」という強烈な不安感をお客様に与えます。特に飲食店にとって、清潔感の欠如は致命的です。

改善ステップ

上記の具体例のような項目をリスト化し、毎日開店前にチェックする習慣をつけます。

ポスターやメニューはラミネート加工を施すだけで、耐久性が格段に上がり、汚れも拭き取りやすくなります。コストはかかりますが、長期的に見れば交換頻度が減り経済的です。

「毎月1日に照明をチェックする」「3ヶ月に一度、のれんを新調する」など、消耗品の交換サイクルをあらかじめ決めておきます。

7-3. 失敗パターン3:ターゲットとデザインのミスマッチ

お店が呼びたいお客様の層と、入口のデザインが表現しているイメージがズレてしまっている状態です。これでは、本来来てほしいお客様に敬遠され、望まない客層ばかりが集まってしまう可能性があります。

具体例

- 例1: 静かに過ごしたい大人向けのオーガニックカフェなのに、原色のポップな看板や派手なのぼりを立てている。→「なんだか騒がしそう」とターゲット層に敬遠される。

- 例2: 学生向けの安くてボリュームのある定食屋なのに、英語ばかりのスタイリッシュな看板で、価格表示が一切ない。→「高そうでおしゃれすぎる」と学生に敬遠される。

なぜ失敗なのか?

外観は「私たちはこんなお店です」というメッセージです。そのメッセージがターゲットに正しく伝わらなければ、効果的な集客はできません。

改善ステップ

「30代女性、健康志向、一人で静かに読書したい」など、来てほしいお客様の人物像を具体的に描きます。

「この人は、うちの店の入口を見てどう思うだろうか?」と想像します。可能であれば、ターゲットに近い知人やお客様に正直な意見を聞いてみるのが最も効果的です。

ペルソナが好むであろう色、フォント、素材を選び直します。例えば、先のカフェの例なら、派手な看板を撤去し、落ち着いた木製のボードに手書きでメッセージを添える、といった変更が考えられます。

第8章 まずは始めよう!実践的なプラン一覧

これまでの章で学んだことを、具体的な行動に移すためのプランを提示します。まずは今すぐできることから始め、段階的に改善を進めていくことで、着実に「入りたいお店」へと変わっていくことができます。

8-1. 今すぐできる入口改善チェックリスト

このリストを使って、明日からあなたの店の入口をチェックしてみてください。一つでも多く「YES」を増やしていくことが、集客力アップの第一歩です。

【基本の清潔感】

- 入口ドア(ガラス、取っ手)に指紋や汚れはないか?

- 看板やポスターに色褪せ、破れ、汚れはないか?

- 照明はすべて点灯し、チカついていないか?

- 入口マットは清潔か?

- 植栽や花は手入れされているか?(枯れていないか?)

- 店舗前の歩道にゴミや吸い殻は落ちていないか?

【情報の分かりやすさ】

- 道路の反対側からでも「何のお店か」が3秒でわかるか?

- 価格帯や看板メニューが入口付近でわかるか?

- 営業時間や定休日が分かりやすく掲示されているか?

- 店内の雰囲気が外から少しでもうかがえるか?

【入店のしやすさ】

- 入口ドアはスムーズに開閉できるか?(重すぎないか?)

- 入口までの動線に障害物はないか?

- ベビーカーや車椅子でも入れる配慮があるか?(段差など)

8-2. 3ヶ月・6ヶ月・1年の段階的改善ロードマップ

思いつきで改善するのではなく、計画的に進めることが成功の鍵です。ここでは、中長期的な改善プランのモデルケースを提案します。

| 期間 | フェーズ | 目標 |

|---|---|---|

| 最初の3ヶ月 | 基礎固めとデータ収集 | 清潔感の徹底と現状把握。 |

| 次の6ヶ月 | 差別化と魅力向上 | 競合との差別化と、SNSでの話題作り。 |

| 1年後 | ブランドの確立 | 地域で「あの店」と認知されるブランドイメージの確立。 |

最初の3ヶ月

- 第8-1章のチェックリストを毎日実践し、習慣化する。

- 低予算プラン(第5-1章)を参考に、DIYでできる改善に着手。

- 店の前を通る人の数、実際に入店した人の数を時間帯別に記録し、現状の入店率を把握する。

次の6ヶ月

- 中予算プラン(第5-2章)を検討し、看板や照明の刷新を行う。

- 季節ごとの装飾(第6-2章)を計画・実行する。

- 小さなフォトスポットを作り、SNS投稿を促すキャンペーンを実施する。

- 入店率の変化を測定し、施策の効果を検証する。

1年後

- これまでのデータに基づき、より大きな投資(高予算プラン)を検討。

- 外観リニューアルや、コンセプトに合わせた全面的なデザイン変更を視野に入れる。

- 常連客や地域住民を巻き込んだイベントを企画し、コミュニティのハブとなる。

8-3. 効果測定と継続改善のポイント

改善は「やりっぱなし」では意味がありません。施策の効果を正しく測定し、次のアクションに繋げる「PDCAサイクル」を回し続けることが不可欠です。

測定すべき指標(KPI)

| 指標名(KPI) | 説明 |

|---|---|

| 入店率 | 店舗改善の効果を最も直接的に測るための指標です。 |

| 新規顧客比率 | 全顧客のうち、初めて来店したお客様の割合を示します。外観の改善は特にこの数値に影響を与えやすいです。 |

| SNSでの言及数(UGC数) | InstagramやX(旧Twitter)などで、店名や指定したハッシュタグがユーザーによって投稿された数です。 |

入店率の計算方法

効果測定の方法

| 方法 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 定点観測 | 同じ場所、同じ時間帯で定期的に入口の写真を撮影し、外観の変化を客観的に記録・比較します。 |

| お客様アンケート | 「何を見て当店を知りましたか?」という質問項目に「お店の前を通りかかって」という選択肢を追加し、その回答率の変化を追跡します。 |

| A/Bテスト | 例えば、「看板のキャッチコピーを1週間ごとに変えて、どちらの週の入店率が高かったか」を比較するなど、小規模なテストを繰り返し、効果的な要素を見つけ出します。 |

入口の改善に終わりはありません。お客様の反応や時代の変化に合わせて柔軟にアップデートし続ける姿勢こそが、長く愛されるお店作りの秘訣です。

第9章 店舗の入口づくりに関するよくある疑問

この章では、オーナー様から特によく寄せられる入口デザインに関する3つの疑問について、プロの視点から具体的にお答えします。

9-1. 看板には何を載せれば効果的か?

看板に載せるべき情報の優先順位は、「①業態 → ②店名 → ③看板メニュー」です。

まず、通行人は「ここが何のお店か(業態)」を知りたがっています。「ラーメン」「CAFE」「Bistro」といった業態名が最も大きく、分かりやすく表示されていることが大前提です。その上で、ユニークな「店名」や、食欲をそそる「看板メニュー」の写真と価格を添えるのが王道です。

スペースに余裕があれば、「創業1980年」「自家製麺」「産地直送」といった、お店の信頼性やこだわりを示す短いキャッチコピーを加えると、さらに魅力が高まります。逆に、電話番号や詳細な住所、メニュー一覧といった細かすぎる情報は、メインの看板ではなく、入口ドア横の小さな表示にまとめるのがスマートです。

9-2. 入口周りの清掃やリニューアルの頻度はどのくらい?

清掃は「毎日」、小規模なリニューアルは「季節ごと」、大規模なリニューアルは「5〜7年に一度」が目安です。

- 毎日の清掃: ガラス拭きや掃き掃除など、基本的な清掃は必須です。これは衛生管理であると同時に、スタッフの士気を高める儀式でもあります。

- 季節ごとの小リニューアル: のれんのデザインを変える、ブラックボードの内容を刷新する、季節の装飾を施すなど、数千円〜数万円でできるイメージチェンジを3ヶ月に一度行うことで、リピーターを飽きさせません。

- 5〜7年に一度の大規模リニューアル: 外壁の再塗装や看板の刷新など、デザインのトレンドや設備の老朽化に合わせて計画的な投資を行うことで、ブランドイメージを時代に合わせてアップデートし、陳腐化を防ぎます。

9-3. 目立つ装飾をしたいが、派手すぎるのは逆効果では?

逆効果になる可能性は十分にあります。重要なのは「派手さ」そのものではなく、「ターゲット顧客との調和」と「コンセプトとの一貫性」です。

例えば、若者が集まる繁華街のタピオカ店であれば、ネオンサインやカラフルな装飾は「楽しそう」「写真映えする」とポジティブに受け取られます。しかし、同じ装飾を高級住宅街の隠れ家的なフレンチレストランでやれば、「品がない」「落ち着かない」とターゲット層から敬遠されるでしょう。

装飾の派手さを決める際は、「誰に」「何を」伝えたいのかを自問自答してください。目立つことが目的ではなく、あくまでターゲットに響くメッセージを伝えるための「手段」として装飾を考えることが、失敗を避ける鍵です。迷ったときは、派手にするよりも、上質な素材と丁寧な照明で「品のある個性」を演出する方向性が、幅広い客層に受け入れられやすいでしょう。

第10章 魅力的な入り口や外観でお客さんを惹きつけよう!

10-1. デザインのコツを押さえて集客につなげよう

ここまで、飲食店をはじめとする店舗の外観・入口がいかに集客と深い関係にあるかを見てきました。最終的にどんなデザインにするにしても、「お客様がドアを開けたくなるか」という視点が何よりも大切です。

- お店のコンセプトははっきりしているか?

- ターゲット層は明確にイメージできるか?

- 遠くからでも目立つ看板やサインはあるか?

- お客様が安心して入店できるよう清潔感や情報開示は十分か?

こうした点を満たしていれば、自然と「ここに行ってみたい」と思わせるデザインに近づきます。

魅力的な外観をブログでも発信することで、さらなる集客が期待できます。こちら『飲食店のブログ集客の方法を大公開!来店や売上に繋げる上手な活用方法!』も併せて確認してください。

10-2. 店舗のイメージを強化する最終ポイント

外観・入口周りは、お客様にとって最初に触れる「お店のイメージ」の塊です。看板、壁の色、照明、ドア、ディスプレイ、スタッフの立ち居振る舞い…すべてが統一されたメッセージを伝えているかが鍵となります。

また、店内とのギャップにも要注意。外がカジュアルな雰囲気なのに中はフォーマルすぎる場合など、お客様に混乱を与える可能性があります。できるだけ外観のイメージを継続するか、逆にあえて大きなギャップを演出する場合でも、「意図的に行っている」と伝わるようデザインに工夫を施しましょう。

最終的には、“そのお店ならではの魅力”を外観と入口で力強く発信できているかどうかが、集客とリピーター増加の決め手になります。お客様が「またここに来たい」「あの雰囲気を味わいたい」と感じるなら、そのお店はしっかりイメージを確立できている証拠です。

10-3. 今後の見積もり依頼や施工の流れ

もし大規模リノベーションや全面的なデザイン変更を考えている場合は、まず複数の施工会社やデザイナーに見積もりを依頼して比較検討するとよいでしょう。その際には、「どんなコンセプトで店を作りたいのか」を具体的に伝えることで、業者側も最適な提案がしやすくなります。

施工スケジュールの確認も重要です。飲食店の場合は休業期間が長引くと売上に直結するため、リニューアル時期や工事期間を慎重に計画しましょう。施工後のアフターフォロー体制も確認しておくと、万一トラブルが起きた際にもスムーズに対応できます。

外観工事だけでなく、入口・エントランスのレイアウト変更や看板製作、店内の動線設計など、複数の専門領域を横断する場合は、プロジェクト全体を統括できるディレクター的な存在がいると安心です。コストを抑えつつクオリティも妥協しない、そんな改装計画を進めるにはコミュニケーションが欠かせません。結果的に「生まれ変わったお店」にお客様が喜んで入店してくれれば、投資した甲斐があったと感じられるでしょう。