SNSで集客したくて運用代行を考えるのは方法としては悪くないですが、費用がどのくらいかかるか知っていますか?

| 業務範囲 | 専門の代行会社 |

|---|---|

| 投稿代行プラン | 月額 10万円~20万円 |

| 運用代行プラン | 月額 30万円~60万円 |

SNS集客の外注費用を見て、「高すぎる…」と感じたあなたへ。

月額数十万円をかける前に、試してほしいことがあります。

この記事を熱心に読み進めているあなただけに、特別なご案内です。

無料のLINE友だち追加をしていただくと、

多くの店舗を成功に導いてきた経営のプロによる【無料個別面談】

高額な外注費をかけずとも"SNSで自走できる"ようになる 【超豪華10大特典】

を、期間限定で全てプレゼントいたします。

- 特典①:30分で完成!「プロみたいな写真の撮り方」ミニ動画講座

- 特典②:「そのまま使える!投稿のお手本文章」50パターン集

- 特典③:SNSで狙って集客する投稿ができる「作戦ノート」

- 特典④:初心者でも安心!「短い動画の台本」お手本シート

- 特典⑤:AIをフル活用できる!「魔法の言葉」集

月額10万円以上の価値を持つこれらの道具や知識が、今ならすべて無料です。

さらに、個別面談にご参加いただいた方だけにお渡しする、店舗経営の常識が変わるほどの 【特別なシークレットプレゼント(特典⑥〜⑩)】も、こっそりご用意しております。

第1章. 飲食店こそSNSに注力すべき理由

1-1. SNSの誕生で大きく変わった「飲食店の集客」のカタチ

コロナ禍を経て、飲食店が生き残るためのマーケティング手法は大きく変化しました。以前はチラシやグルメサイトへの掲載が中心でしたが、いまやSNSを使った情報発信が「当たり前」と言えるほど急速に普及しています。理由の一つには、ユーザーが自宅やスマホで最新の店舗情報を得る機会が増えたことが挙げられます。リモートワークや外出自粛の影響で、ネット上のコミュニケーションが飛躍的に広がったのです。

1-2. 新規集客とリピーター獲得、双方に強いSNSの魅力

SNSの特徴として「拡散力」と「双方向のコミュニケーション」が挙げられます。例えば、X(旧Twitter)で期間限定の割引情報を発信すれば、興味を持ったユーザーがリツイートし、一気に多くのフォロワーへ拡散される可能性があります。新メニューや日替わりランチなど、タイムリーな情報ほどSNS上で話題になりやすいのが魅力です。

新メニューが思いつかないという方は、『売れてるお店の看板メニューの作り方!集客や売上向上に繋げるには?』の記事が参考になります。

また、SNSは新規顧客だけでなく、既存客をリピーター化する力も持っています。たとえばLINE公式アカウントを活用すれば、登録している顧客へクーポンや新作メニューの通知を直接送ることができ、再来店につなげやすい仕組みを作れます。

第2章. 飲食店がSNSを使うメリットと意外に多いデメリット

2-1. 飲食店がSNSを使うメリット

SNS活用のメリットでまず挙げられるのが「低コストで広く発信できる」点です。従来のチラシや雑誌広告などは出稿費用がかさみ、1度の掲載で終わってしまうことも少なくありません。ところがSNSなら、基本無料で店舗アカウントを作成でき、画像や動画を日常的にアップロードできます。たとえば10枚の料理写真を作成して、異なる角度や調理シーンなどを定期的に発信すれば、常に新鮮な情報を届けられます。

また、SNSはフォロワーとのコミュニケーションが“リアルタイム”でできるのも特徴です。コメントやDM(ダイレクトメッセージ)で「今日のランチは何時まで?」と問合せがあればすぐに返信し、顧客の疑問を解消できます。これが集客に大きく貢献するポイントで、投稿をきっかけに雑談が生まれ、ファンと直接のつながりを強くできるのもメリットの一つです。

2-2. 飲食店がSNSを使うデメリット

一方で、SNSにはデメリットも存在します。代表的なのが炎上リスクやクレームの拡散です。ちょっとした言葉選びや不注意で批判を受けると、短期間で多くのユーザーに広がり、店舗のイメージダウンにつながる場合があります。飲食店は衛生管理や接客態度が注目されやすいため、一度悪評が立つと回復が大変です。

炎上やクレーム対策として、『【完全版】口コミで悪い評価がついた時の対処方法!返信の仕方から削除依頼まで徹底解説!』の記事も参考になります。

もう一つ意外と見落とされがちなのが「運用コスト」と「すぐに効果が出ない」点です。SNSは無料で始められる反面、定期的にコンテンツを作り、フォロワーとのコミュニケーションに時間を割く必要があります。忙しい飲食店オーナーやスタッフにとっては大きな負担です。特に開店前や閉店後、仕込み作業の合間に投稿を更新するなど工夫が求められます。

第3章. 飲食店で利用できる主要SNSの特徴と選び方

3-1. Instagram:写真の“映え”を武器に魅せる

Instagramはビジュアル重視のSNSとして多くの飲食店が活用しています。料理の見た目がカラフルで美しい場合はもちろん、内装や器、照明などの雰囲気も含めて「映え」写真を作りやすい点が特徴です。また、ハッシュタグ検索をするユーザーが多く、「#○○市カフェ」「#〇〇ランチ」といったキーワードで潜在顧客を呼び込める利点があります。

3-2. LINE公式アカウント:リピーターを逃さない“1対1”接触

LINE公式アカウントは、既存のお客様とのコミュニケーションを深める手段として非常に優秀です。クーポンやメッセージをダイレクトに送信できるため、例えば「明日限定の割引券」「バースデー特典」などを配布すれば高い確率で来店をうながせます。メッセージを開封してもらえる確率が他のSNSよりも高いのも特徴です。

3-3. X(旧Twitter):旬の話題や限定セールをリアルタイムに拡散

「今晩限定割引」「急な営業時間変更のお知らせ」といった“瞬発力”が求められる発信には、X(旧Twitter)が向いています。短文で投稿がしやすく、リツイート機能による拡散力が高いのが特徴です。季節イベントや地域の話題と掛け合わせれば、フォロワー以外のユーザーにも届くチャンスがあります。

3-4. Facebook:地域コミュニティで信頼を築く

Facebookは中高年層のユーザーが多く、地元のグループやコミュニティ機能が発達しているのが特徴です。地域のイベント情報をシェアしたり、商店街のFacebookページでキャンペーンを告知したりと、ローカル密着型のマーケティングに向いています。

3-5. TikTok:ショート動画で若年層の行列を生む

最後に、TikTokを使った短尺動画マーケティングも見逃せません。15~60秒ほどの動画が中心で、若い世代を中心に爆発的に流行しています。調理中のシズル感やスタッフのコミカルな動きなど、視覚的にインパクトのある動画は「バズり」の可能性が高く、一気に数万~数十万ビューを獲得することもあります。

3-6. YouTube:長尺動画と“物語”でブランドを深く伝える

長尺動画が投稿できるYouTubeは、調理工程や食材へのこだわりなどをじっくり見せるのに最適。検索経由での視聴者獲得も見込めるため、店舗の世界観やストーリーを深く伝えやすいです。編集の手間は増えるが、ブランドファンの育成効果は大きいです。レシピ公開にも相性が高く、長期運用で店名の認知度を向上させるメリットも大きいです。

3-7. Threads:Instagram連携で“コミュニティ会話”を広げる新星SNS

ThreadsはMetaが提供する新興SNSで、Instagramとの連携が強みです。軽めのテキスト投稿が中心で、フォロワーとの雑談やリアルタイム情報発信に向いています。X(旧Twitter)とテキストベースのSNSという点で類似していますが、「500文字までの長文投稿が可能 (Xでは140字まで)」、「投稿できる画像や動画の数が10件までと多い(Xは画像4枚、動画140秒まで)」と独自の強みを持っています。

第4章. 飲食店がSNSを始めるための6ステップ

4-1. STEP1:運用目的を決める

まずは「なぜSNSを使うのか?」という運用目的を明確にしましょう。新規顧客を増やしたいのか、テイクアウト需要を拡大したいのか、リピーターを増やしたいのかによって、発信内容や使うプラットフォームが変わります。たとえば、夜の居酒屋需要を狙うなら「金曜・土曜の飲み会情報」に特化した投稿をするとか、平日ランチに力を入れるなら「お得なランチセット」中心に発信するなど、目的があいまいだと投稿に一貫性がなくなり、フォロワーが興味を失いがちです。

4-2. STEP2:ターゲットを絞り込む

次に重要なのが「どんな客層に向けて発信するのか」を明確にすることです。若年層を狙うのか、ファミリー層か、仕事帰りの会社員なのかによって、効果的なSNSや投稿内容は大きく変わります。

ターゲットを設定する際は、属性(年齢、性別、職業)や、店舗近隣在住かどうか、食事シーン(ランチなのか、飲み会なのか)を細かく想像してみましょう。自店が求める理想のお客様像をはっきりさせることで、「昼休みにスマホを見る人が多い時間帯」に投稿を出すなど、より戦略的な運用が可能になります。

4-3. STEP3:どのSNSを使うか決定

目的やターゲットが固まったら、いよいよ複数あるSNSから「自店に合ったもの」を選びます。既に3章で主要SNSの特徴を解説しましたが、ここで改めて自分の店舗の立地・客層・ブランディングなどを踏まえて検討してください。例えば、ビジュアル重視ならInstagram、常連の再来店を狙うならLINE公式アカウント、即時性でキャンペーンを打つならX(旧Twitter)が得意分野というように、SNSごとに強みが異なります。

特に人手不足や運用リソースが限られている場合、「とりあえず全部のSNSをやる」のはおすすめできません。最初は1~2つのSNSに注力して、ある程度成果が出てから拡大する方が、運用効率が高いでしょう。

4-4. STEP4:運用計画を立てる(投稿頻度・担当者・ルール)

SNS運用の継続で大切なのは、「だれが、どんなタイミングで、どんな内容を投稿するのか」をあらかじめ決めておくことです。忙しい飲食店では、日々のオペレーションの中でSNSに手が回らなくなるのはよくある話。最初に細かいルールや担当を決めておくと、投稿の停滞を防げます。

たとえば週2回の投稿なら、火曜と金曜の仕込み後に担当スタッフが30分時間を取り、撮影とキャプション作成を行うなど、具体的なスケジュールを決めるのがおすすめです。また投稿する前に必ず店長が内容チェックを行い、誤字や不適切表現がないかを確認する仕組みも用意しておきましょう。

4-5. STEP5:分析→改善を繰り返し、継続する

SNS運用は、とにかく始めて投稿すれば良いというものではなく、「運用の目的」に照らし合わせて成果を数値化し、改善につなげることがポイントです。ここでは、飲食店がSNS運用を行う際に注目しておきたいKPI(Key Performance Indicator)と、具体的な分析手法を解説します。

◆ KGIとKPIを明確に区別しよう

- KGI(Key Goal Indicator)

最終的に達成したい目標、ゴールを示す指標。たとえば「月間売上100万円達成」「平日ランチの来店客数を1日50人に増やす」など、ビジネス的に重要な結果を数値化したものです。 - KPI(Key Performance Indicator)

KGIを達成するために設定する、途中段階の指標。SNSなら「フォロワー数」「投稿のいいね数」「リンククリック数」「予約ページへのアクセス数」などが考えられます。KPIを細かく分析することで、KGIに近づいているかを測定できます。

たとえば「平日ランチの客数を1日50人」とKGIを置いた場合、SNS上で「ランチ投稿のいいね数」「投稿を見て実際に来店したと回答した人の数」などをKPIとして定めると、今どれだけ目標達成に近づいているのかを把握しやすくなります。

◆ 飲食店ならではの具体的KPI例

- フォロワー数・いいね数・コメント数

最もわかりやすい指標ですが、フォロワーが増えても実際に売上に結びつかない場合もあるので過信は禁物。ただし、フォロワーが増えるほど拡散力は上がるため、一定の目安にはなります。 - 予約ページ・問い合わせページへのクリック数

SNSのプロフィールや投稿から予約フォームへ誘導するリンクを貼り、クリック数を測定すると、見込み顧客の「本気度」が把握できます。

- 例:Instagramのプロフィールリンクを専用URLにして解析し、「先週はリンククリックが50件だったのに今週は80件に増えた」などを数値化。

- 例:Instagramのプロフィールリンクを専用URLにして解析し、「先週はリンククリックが50件だったのに今週は80件に増えた」などを数値化。

- テイクアウト・デリバリー注文数

コロナ禍を機にテイクアウトやデリバリーを導入した店は、「SNS投稿→注文」の動線を確立すると、注文件数をKPIとして追えるようになります。

- 例:Instagramストーリーズにテイクアウト受付フォームへのリンクを貼り、そのクリック数や注文件数を比較。

- 例:Instagramストーリーズにテイクアウト受付フォームへのリンクを貼り、そのクリック数や注文件数を比較。

- LINE友だち登録数・クーポン使用率

LINE公式アカウントでクーポンを配信している場合は、実際にクーポンを使用して来店した人数や使用率を継続的に測定します。SNSを通じたリピーター獲得効果を見極められます。

◆ 分析ツールの活用:無料から有料まで

- Instagram Insights

ビジネスアカウントなら無料で使え、投稿のリーチ数やエンゲージメント率、フォロワーの年齢・性別などの属性を確認可能。

- 例:特定のハッシュタグを付けた投稿がどれだけ新規ユーザーにリーチしたか確認し、再利用するか判断する。

- 例:特定のハッシュタグを付けた投稿がどれだけ新規ユーザーにリーチしたか確認し、再利用するか判断する。

- Facebookビジネスマネージャー

FacebookやInstagramの広告運用・レポートを一元管理。広告キャンペーンごとのクリック数やコンバージョンなどが詳しく見られるため、少額の広告を試す際に便利。 - Googleアナリティクス(GA4)

公式サイトやネット予約ページを持っている場合、Googleアナリティクスを導入して、SNS経由のアクセス数や滞在時間をチェックできる。

- 例:「インスタから流入したユーザーは直帰率が低く、問い合わせフォームにも進みやすい」という発見が得られることも。

- 例:「インスタから流入したユーザーは直帰率が低く、問い合わせフォームにも進みやすい」という発見が得られることも。

- 予約管理システムやPOSレジとの連携

食べログ予約管理やPOSレジとSNSを組み合わせると、「SNS経由のクーポン使用で売上がどれほど上がったか」まで追える場合があります。システムの導入費用とメリットを比較検討するとよいでしょう。

KPIの考え方については、『飲食店が設定すべきKPIとは?本当に効果的な目標や指標の設定方法と活用術を徹底解説!』の記事も参考になります。

4-6. 撮影技術やキャンペーン企画、外部支援で差をつける

ここまでの5ステップを守れば、基本的なSNS運用はスタートできます。しかし、「さらに一歩先を行きたい」「他店との差別化を図りたい」と思うなら、撮影技術を磨いたりプロの力を借りたり、キャンペーン企画にチャレンジするのも手です。例えばフードフォトグラファーに撮影を依頼すれば、料理写真のクオリティが一気に上がり、閲覧者の印象も大きく変わります。

また、SNS運用代行会社と契約し、投稿内容をプロに任せる選択肢もあります。自店のコンセプトを伝えておけば、写真の撮り方やコピーライティングまで一貫したクオリティで運用してくれます。ただし全てを丸投げすると“お店の個性”が出にくくなるので、最低限の情報共有やコンセプトの打ち合わせが大切です。

第5章. 飲食店がSNSを活用して集客を成功させるためのポイント

5-1. お客様目線のコンテンツが“また行きたい”を生む

SNS投稿の際、飲食店側が「言いたいこと」をひたすら発信するだけでは、ユーザーはなかなか興味を示してくれません。「お客様が知りたい情報は何か?」という視点を最優先に考えることが大切です。例えば料理を紹介するだけでなく、使用している食材のこだわりや、店内の雰囲気、スタッフの人柄など、ユーザーの関心を引きそうなエピソードを盛り込むと反応が良くなります。

5-2. UGC(User Generated Content)を味方にすると拡散は加速する

SNS集客において、店舗が発信する公式情報だけでなく、実際にお客様が投稿する写真やレビューといったUGC(User Generated Content)が大きな影響力を持ちます。第三者による「美味しかった」「接客が良かった」といった口コミは、公式アカウントの宣伝よりも信頼感が高く、新規顧客の背中を押してくれるのです。

UGCをシェアする際は、投稿者に一言お礼や使用許可を取ると好印象です。店舗公式アカウントがユーザーの投稿をリポストすれば、双方にメリットが生まれ、コミュニティがさらに活性化します。

5-3. SNSと他メディア・オフライン施策を組み合わせて相乗効果を狙う

SNSだけに注力するのも良いのですが、実店舗の飲食店ではオフライン施策や他のオンラインメディアと組み合わせることで、より強力な集客効果を期待できます。ここでは、代表的な連携方法をいくつか紹介します。

◆ Googleビジネスプロフィール(MEO)との連携

- MEO(Map Engine Optimization)とは、Googleマップ検索やローカル検索で上位に表示されるよう最適化する施策。

- SNSで発信した魅力的な写真・動画をGoogleビジネスプロフィールにも転用し、投稿機能を活用すれば、検索で店名を見つけたユーザーが「どんな料理や雰囲気か」を一目で把握できます。

- 口コミ欄にもSNSアカウント情報を載せておくと、「地図で店を見つけた→公式SNSをチェック→好みの料理なら予約・来店」という流れができあがります。

◆ グルメポータルサイト(食べログ、ぐるなび、Retty など)との連動

- グルメサイトにも写真やメニュー情報を掲載しつつ、「公式SNSで最新情報やクーポンを配信中」と誘導文を記載しておく方法です。

- SNSからの拡散力と、グルメポータルの高い検索流入を組み合わせることで、多面的にお店を知ってもらう機会が増えます。

- 口コミサイトに掲載された写真やレビューをSNSでリポストするなど、「第三者が書いた良い評価」を自分のSNSでもシェアすると、信用度がさらにアップします。

◆ チラシや店頭ポスターでSNSフォローを促す

- 「SNSフォローで特典あり」と明示するだけで、帰宅後にフォローしてくれる人が意外と多いものです。とくにLINEの場合は、店頭でQRコードを読み込んでもらうだけで簡単に登録してもらえます。

- オフラインの来店客に対して「Instagramのアカウントはこちら」「LINE公式アカウントに友だち登録でドリンク無料」という告知を店内POPやレジ前のポスターでアピール。

集客方法については、『飲食店におすすめな最強集客ツール25選!新規やリピーターを来店に繋げる効果的な活用方法!』の記事でもまとめていますので併せてご確認ください。

第6章. 飲食店のSNS運用における注意点とリスク管理

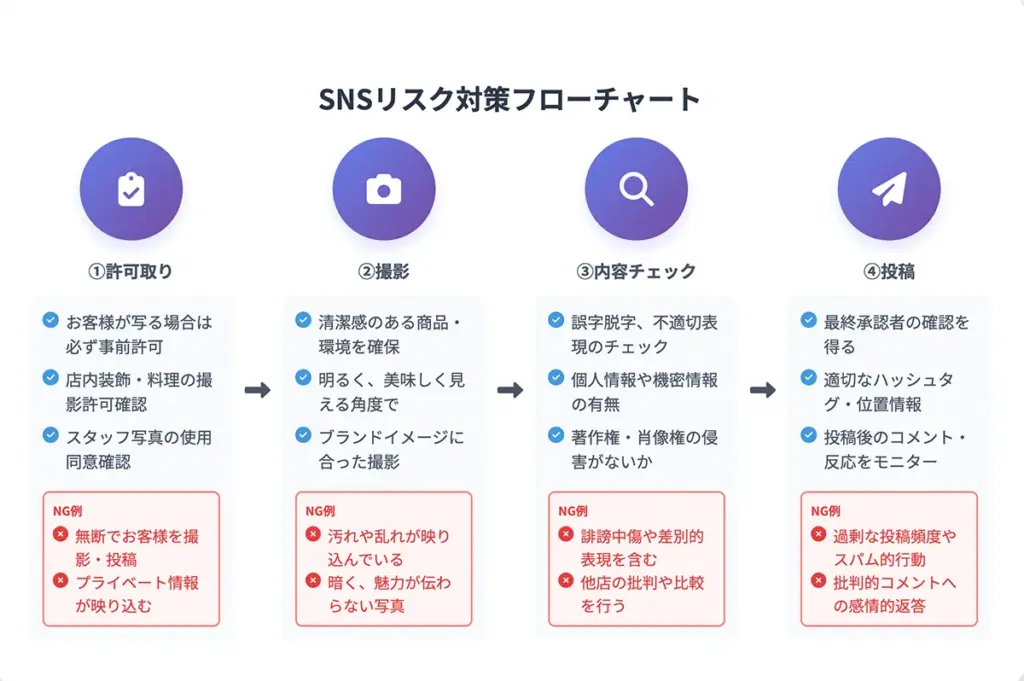

6-1. 炎上・クレーム対応を見据えたガイドラインの整備

SNSで大きな怖さの一つが、不適切投稿やクレームが瞬く間に拡散する“炎上”リスクです。なかには従業員が裏方の様子を無断撮影し、衛生管理上よろしくないシーンが拡散されて問題になるケースもあります。飲食店では特に衛生や接客態度が取り沙汰されやすいため、普段から投稿ルールとリスク対策をしっかり固めておきましょう。

例えば、以下のようなガイドラインを作成し、スタッフに周知徹底するとよいでしょう。

- 撮影と投稿の範囲

- 顧客が写り込む場合は必ず許可を得る

- 店の内情で公開してはいけない部分(仕込み場の一部など)を明確化

- 顧客が写り込む場合は必ず許可を得る

- 表現の注意点

- 差別的・誤解を招く表現はNG

- 誹謗中傷・政治的発言の禁止

- 差別的・誤解を招く表現はNG

- 投稿前のチェック体制

- 店長またはSNS責任者が一度内容を確認

- フォト著作権や肖像権の配慮(BGMや外部画像使用時の権利処理など)

- 店長またはSNS責任者が一度内容を確認

6-2. 運用負荷・コストと付き合うために

SNS運用は無料で始められる反面、継続的にコンテンツを作成し、フォロワーとコミュニケーションするための“人手”や“時間”が必要です。忙しい飲食店オーナーが全部を1人でこなすのは至難の業。そこで以下のような工夫が考えられます。

- 投稿のまとめ撮り・予約投稿

- 定休日やアイドルタイムに、あらかじめ料理写真やイベント告知用の画像・動画を撮りためておく

- 予約投稿機能を活用し、指定した日時に自動で投稿される仕組みを作る

- 定休日やアイドルタイムに、あらかじめ料理写真やイベント告知用の画像・動画を撮りためておく

- スタッフローテーション

- 週替わりや日替わりでSNS担当を交代し、撮影ネタと労力を分散させる

- 店長が最終チェックする流れを作れば、統一感を保ちつつ運用しやすい

- 週替わりや日替わりでSNS担当を交代し、撮影ネタと労力を分散させる

- SNS運用代行やコンサル利用

- プロに一定範囲を任せ、写真や記事作成の質を上げる

- 対象SNSや投稿数にもよりますが、月○万円程度から依頼できるケースが多い

- プロに一定範囲を任せ、写真や記事作成の質を上げる

店舗運用やオペレーションとしてマニュアルに組み込むことも視野に入れる場合、『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』の記事を参考にどうぞ。

第7章. 飲食店でSNSを活用した売上増加の成功事例

7-1. 個人店がバズを生んだケース:1日でフォロワー爆増

SNSの強みは、アイデア次第で個人店でも一気に注目を浴びられる点です。たとえば、小さな街角の洋食店が「Twitter(X)」と「TikTok」の両方を活用し、大量のオムライスを作るライブ動画を投稿して一夜にしてバズったという話があります。普段は近所の住民が中心だったのが、動画が瞬く間に拡散されて「すごいオムライスがある」と評判に。翌日から若者や大学生が列を作る大盛況となりました。

このように、個人店でも“映える”メニューやユニークな調理シーンを映像で発信することで、地元以外からも多くの顧客を呼び込む可能性があります。筆者が取材した別のカフェでは、スタッフが調理中にコミカルな動きを取り入れた15秒動画をTikTokに投稿し、十数万ビューを獲得。週末の来店数が平時の2倍に伸び、SNS経由の問い合わせや予約も急増しました。

バズを狙うあまり過度に誇張した演出や食品ロスを生むような企画は避けるべきですが、他店にはないオリジナル要素を短い動画で魅せるのは、SNSならではの効率的な集客術といえます。特に若年層には動画コンテンツの訴求力が絶大ですから、少し凝った演出や音楽を組み合わせ、視覚的にインパクトを残す仕掛けを検討してみましょう。

7-2. チェーン店がSNSを使ってファンを増やした戦略

大手チェーン店の場合は、豊富な資金や広告予算を武器に、一度に大きなキャンペーンを打ち出す事例が目立ちます。たとえば「松屋」「焼肉きんぐ」「吉野家」などがSNSで限定クーポンや新メニュー告知を行うと、リツイートやシェアが瞬発的に伸び、短期間で大きな話題を呼ぶことがあります。

大手チェーンが特にうまいと感じるのは、オフラインキャンペーンとSNS発信を連動させる手法です。店頭ポスターで「SNS限定○○円割引クーポン配布中」と告知し、興味を持った顧客がTwitterやInstagramで店名を検索すると、そこにキャンペーン情報がしっかり固定されていて簡単に利用できる、といった流れです。実際、筆者がリサーチした焼肉チェーン店では、SNSを使った割引キャンペーン期間中に通常日の1.5倍以上の来店数を記録し、フォロワーも約3割増加しました。

また、チェーン店ならではのメリットとして、店舗同士でSNSノウハウを共有しやすい点が挙げられます。全国のスタッフが成功事例や失敗事例を社内で共有することで、全店舗のSNS運用レベルが底上げされるのです。規模の大きい企業だけでなく、中小チェーンでも「共通のSNSガイドライン」を作り情報交換をすることで、一貫したブランドイメージを打ち出しやすくなります。

第8章. 飲食店のSNS運用についてよくある質問:オーナーが抱える悩みを解消

8-1. Q1:フォロワーは多いのに売上が伸びません。どうしたらいい?

A:フォロワー数と売上は必ずしもイコールではありません。 フォロワーを集める段階ではコンテンツが面白いかどうかが重視されますが、実際に売上や来店につなげるには「投稿から実店舗へ誘導する導線」や「来店の動機づけ」が必要です。クーポンや予約フォームへのリンクを設置し、SNS限定メニューを案内するなど、具体的な行動を促す施策を検討しましょう。筆者が見た事例では、フォロワー2万人を抱えるのに月の売上が思うように伸びなかった居酒屋が、LINE公式アカウントでリピーターを育てる施策を始めた結果、ようやく着実な売上アップに結びついたケースがあります。

8-2. Q2:投稿ネタが尽きてしまいます…何を投稿すればいい?1

A:飲食店でのSNS投稿といえば「料理写真ばかり」というイメージがありますが、他にもネタはたくさんあります。例えば、素材の仕入れ先やこだわり、調理工程の一部、スタッフの紹介、店内のインテリア紹介など、“裏側”を見せるコンテンツは閲覧者にとって新鮮です。また、口コミやレビューへの返信を投稿のきっかけにするのも良い手。常連客の声を引用しながら「本日もご来店ありがとうございます!」とストーリーズに載せれば、双方にとって好印象でしょう。メニュー写真以外にも視点を広げると、ネタはいくらでも生み出せます。

8-3. Q3:広告費をかけるべき?それともオーガニック投稿だけで十分?

A:SNSは無料で運用できる反面、短期間でフォロワーを増やしたい場合は有料広告を利用する選択肢があります。FacebookやInstagram、TikTokなどの広告プラットフォームを活用すると、地域や年代を絞り込んで配信できるため無駄なく訴求可能です。とはいえ、広告費をかければ必ず成功するわけではありません。最終的にはコンテンツの魅力と、ターゲットへの的確なアプローチが重要です。初期段階で少額の広告費を投資してフォロワーを増やし、そこからオーガニック投稿で育てていく方式も一つの方法といえます。

8-4. Q4:飲食店なのに動画や画像があまり“映え”ません。どう撮ればいい?

A:映える写真や動画を撮るには、照明とアングルが重要です。自然光が入る窓際を活用したり、リングライトなどを使って料理を際立たせたりすると、画面が一気に華やかになります。また、余計な背景が映らないようシンプルなクロスやプレートを選ぶだけでもプロっぽく見えます。筆者が試したところでは、スマホでも光の当て方や構図を工夫すれば、十分に魅力的な料理写真が撮れました。逆に雑然とした店内や器具が写り込むと台無しになるので、撮影環境を整えることが大切です。

8-5. Q5:炎上やクレームが怖い…SNSやめたほうがいいの?

A:リスクを恐れるあまりSNSを放棄してしまうのは、いまや大きな機会損失につながります。炎上は確かに怖いですが、ガイドラインを定めて正しく運用し、トラブルが起きたら迅速に誠意を持って対応すれば深刻な事態は防げます。むしろ、SNSをやらないと「発信力のない店」と見なされる恐れがあり、クチコミサイトや他SNS上で悪評が立っても店側が反論・説明できない状況になってしまうかもしれません。SNSはリスクだけでなく強力なメリットがあるので、正しい対策を講じたうえで積極的に取り組むべきでしょう。

8-6. Q6:MEO(Googleビジネスプロフィール)や食べログとの違いは?

A:SNSはあくまで“コミュニケーションやファン作りの場”としての役割が大きく、MEO(Googleビジネスプロフィール)や食べログは“検索結果からの集客”に強いと考えてください。ユーザーが「〇〇駅 居酒屋」と検索した際には、まずGoogleマップやグルメサイトが上位に表示されることが多いです。一方、SNSではフォロワーや拡散力を使って店の魅力を“日常的に”発信できるため、それを見て興味を持った人が検索して詳細を調べる──という流れが自然に生まれます。言い換えれば、SNSとMEOは補完関係にあり、どちらか一方ではなく両方を連携させると最大効果が期待できるでしょう。

第9章. SNSを通じてあなたのお店らしさを“ファン”に伝えるために

ここまで、SNSの重要性やメリット・デメリット、具体的な運用ステップ、そして注意すべきリスク管理などを見てきました。共通して言えるのは、「飲食店ならではの魅力を、いかにお客様目線で伝えるか」という点がSNS集客の成否を大きく左右するということです。料理や店内の雰囲気だけでなく、スタッフの人柄や日常の小さなイベント、裏メニューなど、リアルな臨場感を届けることが大切になります。

SNSは一朝一夕に結果が出るものではなく、投稿内容や運用頻度、ユーザーとのコミュニケーションを地道に積み重ねていくことで、徐々にファンが増え、ブランド価値が高まるメディアです。最初の数ヶ月は手応えを感じにくいかもしれませんが、継続してPDCAを回し、適切なリスク管理を行えば、必ずや店舗の強力な「集客エンジン」となってくれるはずです。 「自分たちはどんな店で、どんなお客様に来てほしいのか?」──この問いを常に意識しながらSNSを運用し、あなたのお店らしさをぜひ世界に広めてください。