第1章:はじめに

1-1. なぜ今「飲食店の経費削減」が注目されるのか

近年、飲食店業界では競合が増え、売上は伸ばしたいものの、経費がかさむ悩みが絶えません。とりわけ、人件費や食材費などのコストは年々上昇しており、十分な利益を確保するためには、経費削減の取り組みが避けて通れない状況です。

加えて、新しい店舗形態やデリバリーサービスの普及など、消費者のニーズが多様化しています。結果として、経営者は売上アップだけでなく、コスト削減による効率的な経営も考慮する必要があります。とくに固定費の代表格である家賃や電気代などの光熱費、そしてスタッフの人件費は、利益率を大きく左右する要素です。

本記事では、飲食店が抱える経費を「固定費」と「変動費」の観点で整理し、具体的な削減方法を詳しく解説していきます。FL(Food・Labor)コストとよばれる食材費と人件費の管理はもちろん、家賃や広告費の見直し、さらにはPOSレジなどのITツールの活用も含め、あらゆるアプローチを網羅的に紹介する予定です。

1-2. 本記事のゴールと読者メリット

本記事の大きなゴールは、経営者や店長といった立場の方が「どのような仕組みで経費が発生し、どうやって経費削減を進めればよいのか」を体系的に理解することです。

- 飲食店のコスト構造を正しく把握する

- 固定費と変動費それぞれの削減手法を習得する

- FLコストや比率を管理し、売上と収益を安定させる

この3点を達成することで、最終的に利益を拡大し、店舗運営をより安定させることが可能になります。つまり、過度なコスト削減で品質が落ちるのを防ぎつつ、着実に経費をカットできる「バランスの取れた方法」を身につけられるのです。

また、本記事では家賃の交渉術や広告費の見直しなど、意外に見落としがちなポイントも深掘りしていきます。これにより、これまで「なぜか費用が膨らむ」という不透明な支出を“見える化”し、経営の効率を高める手がかりが得られるでしょう。

第2章:飲食店におけるコスト/経費の基本構造

2-1. 固定費と変動費の違い

飲食店の経費を大きく分類すると、毎月ほぼ一定額が発生する「固定費」と、売上や営業規模によって変動する「変動費」に分けられます。

- 固定費:家賃、光熱費、通信費、リース料金、保険料など

- 変動費:食材費、人件費、販売促進費(売上に応じたもの)、消耗品費など

固定費は店舗の規模や立地条件に左右されやすい項目で、一度契約すると長期間にわたって支払いが続く特徴があります。例えば、家賃やリース契約などは簡単に金額を変更できない場合が多いので、丁寧な交渉や見直しが必要でしょう。

一方、変動費は売上の増減やメニュー内容によって大きく動きます。例えば人気メニューが増えると食材費が上がり、新店オープン前の忙しい時期にはスタッフを増やして人件費が高騰することもあります。したがって、変動費は店舗の状況や営業戦略に合わせて管理することが大切です。

2-2. 経費全体を俯瞰してみる

飲食店の経費は固定費と変動費の2つだけではありません。広告宣伝費や設備投資、各種保険料や清掃費など、さまざまな支出が存在します。これらを大雑把に合算してしまうと、どの部分に無駄が潜んでいるのかが見えにくくなるでしょう。

ここで役立つのが、FLコストをはじめとする支出比率の管理です。売上を増やすだけでなく、各コストをどの程度削るべきかを定量的に把握することで、漠然と「コスト削減したい」と考えるよりも具体的な行動指針が得られます。

さらに、どの部分が“変えやすい経費”かも確認しましょう。家賃などの契約条件はすぐに変更しづらい一方で、光熱費や広告費、通信費などはプランの切り替えや交渉で減らせる可能性があります。こうした柔軟性を見極めるのは、経営者にとって重要なスキルとなるでしょう。

2-3. 経営安定の鍵は「削減」と「売上アップ」の両立

ただ単に経費削減を追い求めてしまうと、品質低下やサービスレベルの低下を招いて、結果的に売上ダウンに直結するリスクがあります。例えば、安い食材ばかりを使ってしまうと顧客満足度が下がり、リピーター離れを起こす恐れもあるでしょう。

そのため、経営の安定を図るには、必要な部分にはしっかりとコストをかけつつ、不要な浪費をカットする「メリハリ」が必要です。合わせて、店舗オペレーションの効率化やメニュー改定で売上を伸ばすことで、経費の比率を相対的に下げるという方法も効果的です。

最終的には、「コストをかけるところ」と「コストを削るところ」の境界をはっきりさせ、店舗独自のコンセプトや強みに沿った施策を打ち出すことが大切です。本記事では、これ以降の章で具体的な削減アイデアやシミュレーション方法を順に紹介していきます。

第3章:FLコストとFL比率を正しく把握する

3-1. FLコストとは何か

飲食店で特に重要視されるのが、「FLコスト」と呼ばれる支出項目です。これは「Food(食材費)+ Labor(人件費)」を合わせたもので、経営の大きな割合を占めるため、ここを上手に管理しないと経費削減は難しくなります。

- Food(食材費):仕入れ価格やメニュー構成によって変動しやすい

- Labor(人件費):スタッフの人数、時給、シフト管理によって変動する

FLコストを削らなければ、ほかの細かな固定費をカットしても、全体で見るとコスト構造は大きく変わりません。したがって、「飲食店のコスト削減」を語る上で、まずFLコストをどう抑えるかが重要なポイントになるわけです。

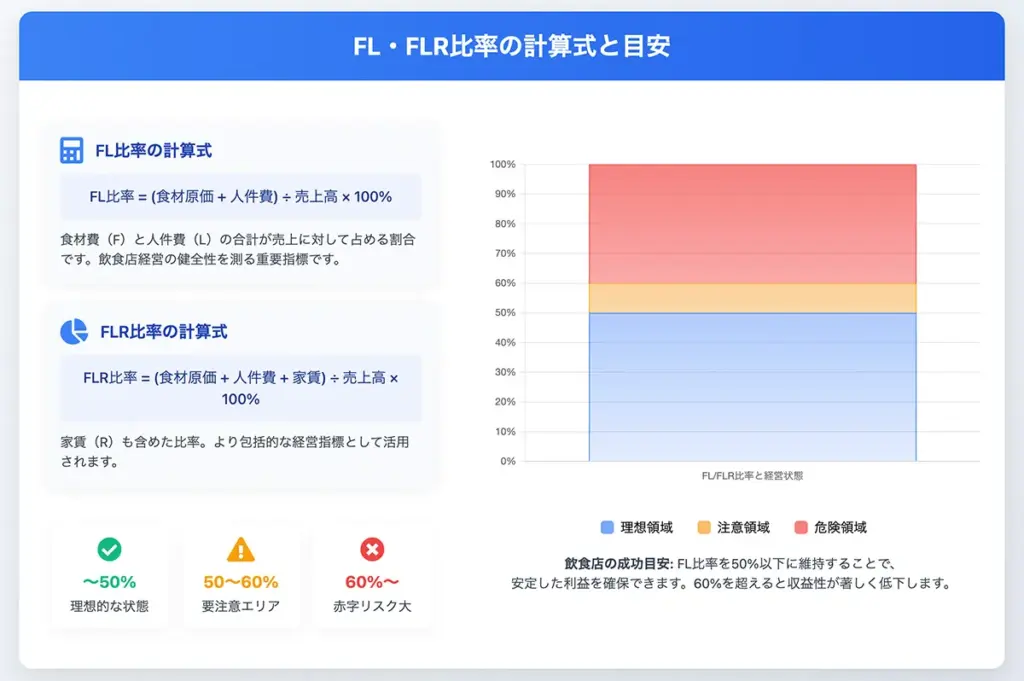

3-2. FL比率の目安と算出方法

FL比率は、売上高に対してFLコストが何%を占めているかを示す指標です。一般的に、多くの店舗で目標とされるFL比率は50%前後とされていますが、業態や客単価によっても差があるため一概には言えません。

計算式はシンプルです。

FL比率(%) = (食材費 + 人件費) ÷ 売上 × 100例えば、月間売上が300万円で、食材費が90万円、人件費が60万円であれば、

FL比率 = (90万円 + 60万円) ÷ 300万円 × 100 = 50%となります。この比率が高いほど、売上に対して食材費や人件費がかかりすぎている可能性があります。逆に低すぎる場合は、食材の品質やサービスが足りていないリスクも考えられるでしょう。

3-3. FLRコスト(Food・Labor・Rent)の考え方

さらに、FLコストに家賃(Rent)を加えた「FLRコスト」という指標もあります。都市部や好立地の店舗は家賃が高くなる傾向があり、その分だけ利益率が圧迫されやすいのです。

FLR比率(%) = (食材費 + 人件費 + 家賃) ÷ 売上 × 100家賃は固定費として毎月必ず発生するため、契約更新時の交渉や移転も含めて総合的に判断する必要があります。もしFLR比率が高い場合は、単純に「安い物件に引っ越す」だけでなく、客単価アップや営業時間の見直しなど、経営戦略全体に目を向けることが求められます。

FLコスト管理のコツ

- 食材の仕入れ先・価格を常に見直す

- 人件費の最適化(シフト管理、外注など)

- 売上変動に応じた柔軟なコストコントロール

- 家賃を含めた固定費を定期的に評価し、交渉可能なものは検討

これらを実行することで、無理のない形でコスト削減を進めながら、店舗の魅力やサービス品質を維持できるはずです。

第4章:固定費の具体的な削減方法

4-1. 家賃の見直しと交渉ポイント

飲食店の固定費でも特に大きな割合を占めるのが家賃です。立地が良いほど客足が見込める一方で、家賃が高騰しやすいデメリットがあります。ここを削減するには、まず契約更新のタイミングを利用した交渉が定番の方法です。

- 契約内容の再確認

過去に結んだ契約書で「更新時の賃料は○年ごとに見直し」といった文言がある場合、オーナーと交渉する余地があります。周辺の平均家賃相場などを調べ、根拠を示して話し合うことが大切です。 - 長期契約の見返りを提案

「長期で継続する代わりに月額を下げてほしい」という交渉術も有効です。安定収入を望む物件オーナーであれば、折り合いがつく可能性があります。 - 立地再考の検討

現在の家賃が非常に高い場合、思い切って移転を検討する選択肢もあります。移転コストはかかるものの、売上見込みと家賃のバランスを計算したうえで、長期的なメリットを検証してみるのも一つの方法です。

特に都市部では、駅前などの好立地が必ずしも安定した売上に直結しないケースもあります。SNSや口コミで広がる形態が増えているため、やや駅から離れた店舗でも集客が可能な時代です。家賃が下がればFLR比率の改善につながり、経費削減効果はかなり大きくなるでしょう。

4-2. 光熱費(電気・ガス・水道)の削減策

光熱費も固定費に近い扱いで、日々の営業に欠かせない支出です。とはいえ、省エネ対策や使用量の管理を徹底すれば、思いのほかコスト削減につながります。

- エネルギー単価の見直し

電力会社やガス会社のプランをチェックし、より安いプランに切り替えることで支出を抑える方法があります。電力自由化によって選択肢が増えたので、比較検討を怠らないことが重要です。 - 省エネ機器への投資

LED照明や省エネ型の厨房機器を導入すると、初期費用はかかりますが、長期的には光熱費の削減に大きく貢献します。古い設備を使い続けている場合は、買い替え時期を検討する価値があります。 - 節水コマや定期的なメンテナンス

水道費は気付きにくいですが、排水の漏れや水圧調整の不備で無駄なコストが発生することも。定期的に専門業者に点検を依頼し、必要に応じて節水コマや節水シャワーヘッドなどを導入しましょう。

4-3. 通信費の最適化

飲食店の運営には、インターネット回線や電話回線、スマートフォンなどの通信環境が不可欠です。一方で、不要なオプションや高額なプランを見直す余地は少なくありません。

- プランの再チェック

法人向けプランが必ずしも安いとは限らず、個人向けプランを組み合わせる方が結果的に安くなるケースもあります。通信キャリアは定期的に新プランを出しているため、情報をアップデートし続けることが大切です。 - IP電話やクラウドサービスの活用

従来型の固定電話をやめて、インターネット回線を利用したIP電話へ切り替えるとコストが下がる場合があります。クラウドサービスを活用してFAXを電子化するなど、紙や通信費を削る方法も検討しましょう。

4-4. 保険料やリース契約の見直し

飲食店では火災保険や賠償責任保険などに加入しているところが多いですが、必要以上に広範囲な保証を付けている場合があります。契約内容を再点検し、店舗の規模やリスクに見合った保険プランに変更することで経費を削減可能です。

また、厨房機器や事務用機器のリース契約も、より安価なリース会社に切り替えられるケースがあります。総額で見ると大きな違いが出る場合があるため、契約更新の時期を見逃さないようにしましょう。

4-5. 広告費・宣伝費の見直し

固定費といえるかは微妙な部分もありますが、定期的に支払う広告費も経費を圧迫する要因です。もちろん、新規客を呼び込むための投資は必要ですが、高額な媒体に頼りすぎていないか見直してみましょう。

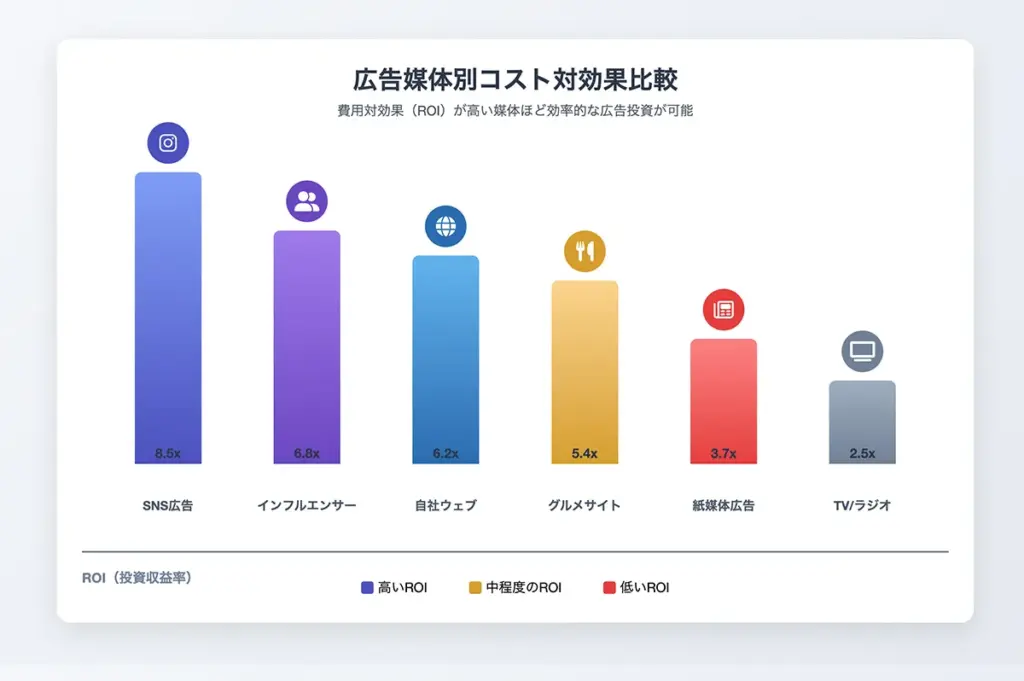

- SNSや口コミサイトの活用

低コストで大きな効果が期待できるSNSは、デジタル時代の主戦場です。うまく運用すれば広告費の比率が下がり、店舗認知度を広めることが可能です。 - 紙媒体や専門誌の費用対効果を検証

地域情報誌やフリーペーパーへの掲載料が、実際の集客に見合っているかどうかを検証し、必要に応じて予算を削る判断も必要です。

これらの固定費をバランスよく削減できれば、FLコストだけでなく、比率全体の改善が見込めます。経営者としては「できるだけ無駄を排除して、必要な部分に投資する」という姿勢が重要です。

第5章:変動費の経費削減アイデア

5-1. 食材コストの管理とロス削減

変動費の中でも大きなウェイトを占めるのが、食材費です。食材費は経営判断やメニュー構成で大きく変動するため、効率的な在庫管理とロス削減が最優先事項となります。

- 仕入れ先との交渉や一括大量仕入れ

大量購入によって仕入れ単価を下げる方法があります。ただし在庫を抱えすぎると食品ロスに直結するため、日々の消費量を正確に把握することが大切です。 - 賞味期限・消費期限の徹底チェック

食材を無駄に廃棄しないようにするだけでも、かなりのコスト削減が期待できます。期限切れが迫る食材を優先的に使用するシステムを作り、スタッフ全員が共有できるようにしましょう。 - フードシェアサービスの活用

余剰食材をほかの事業者や消費者と共有できるサービスが増えています。廃棄率を下げる一方、売上にもつながるケースがあるため、興味があれば検討してみる価値があります。

5-2. メニュー構成の見直し

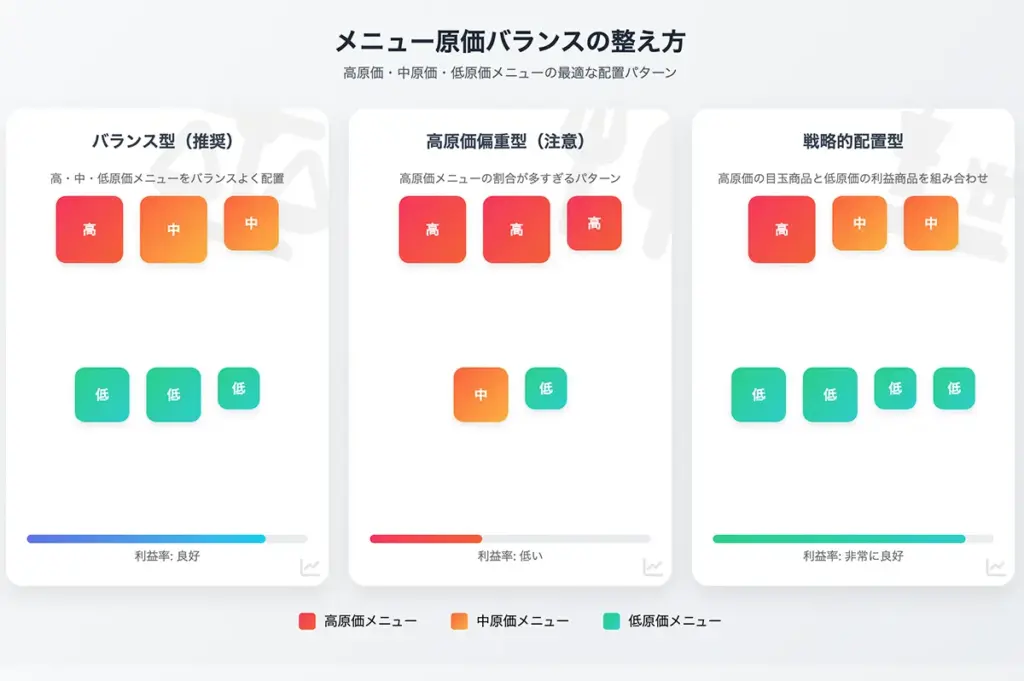

メニュー全体で原価バランスを取ることも、飲食店経営では重要な戦略です。例えば、原価率の高いメニューばかり増やすと、売上が上がっても利益が伴わないケースが出てきます。

- 旬の食材や地域産品を活用

季節ごとに安く入手できる食材を主力メニューに取り入れれば、経費削減と話題性の両方を満たせます。さらに地域の生産者と連携することで、地産地消の強みをアピールできるでしょう。 - オーバーポーションのチェック

大盛りサービスなどで客満足度を狙う飲食店は多いですが、あまりに盛りすぎると廃棄につながったり、余計な食材コストを使いすぎたりします。適度な量を提供することで、無駄な経費を抑えることが可能です。

5-3. 人件費のコントロール

人件費は変動費の中でも管理が難しい部分です。繁忙期と閑散期で必要なスタッフ数が異なるため、シフト管理やアルバイトの活用を柔軟に行う必要があります。

- シフト調整の最適化

売上データを分析し、ピークタイムに人員を集中させる一方、閑散時間帯を削るなど、メリハリのあるシフトを組むことで人件費を削減できます。POSレジや売上管理ツールを導入すれば、データに基づいたスケジューリングが可能です。 - ノンコア業務のアウトソーシング

清掃業務や経理など、直接的に売上を生まない業務を外部に委託することで、変動費の最適化を図る方法もあります。必要なときだけスポット契約できる仕組みは、長期的に見ると経費の抑制につながります。

5-4. 廃棄物とデリバリー対応

近年、デリバリーやテイクアウトの需要が高まり、容器費や包装材料費が増えるケースがあります。これは変動費として見なされるため、無駄の削減が大切です。

- 資材の共同購入

他店と共同で資材をまとめて購入し、単価を下げる交渉を行う方法があります。特にフランチャイズや複数店舗を経営している場合は、ボリュームディスカウントが期待できます。 - 予約キャンセル対策

予約を受けて仕入れた食材が無駄になるケースもあります。キャンセルポリシーの導入や、事前決済システムを採用することで、ロスを最小限に抑える工夫が必要です。

第6章:在庫管理と発注の適正化による原価の経費削減

6-1. 在庫過多による廃棄リスク

在庫が多すぎると、必然的に廃棄ロスが発生します。これは食材費だけでなく、保管スペースの家賃負担や冷蔵庫・冷凍庫の電気代といった観点からもコスト増の原因になるでしょう。特に原価率が高めの生鮮食品を多く抱えていると、経営面で大きな痛手を受けがちです。

在庫を「必要最小限」に保つことは、一見すると変動費を削減するだけのように思えますが、実際は固定費の間接的な削減にもつながります。冷蔵庫の使用台数を減らせば電気代の節約になりますし、広い倉庫を借りる必要がなくなる場合もあるのです。

6-2. 発注数の最適化とシステム活用

在庫管理を徹底するには、発注のタイミングと数量を管理できるシステムを導入するのが効果的です。POSレジやクラウドサービスを活用すれば、過去の売上データや季節要因を分析し、より正確な予測を立てられます。

- 需要予測の精度向上

過去の売上や来店客数のデータを蓄積し、ピーク時と閑散期の違いを把握します。これにより、必要量を的確に判断でき、過剰な仕入れを防ぎやすくなります。 - 自動発注機能

システムによっては、在庫が一定数以下になった際に自動で発注をかける仕組みもあります。人為的なミスや担当者不在時のトラブルを防ぎ、適正在庫を保ちやすくなります。

6-3. 賞味期限管理とローテーション

在庫を適正量に抑えるだけでなく、古い食材から使い切る「先入れ先出し」の徹底や、賞味期限の早いものを優先的に調理するオペレーションも欠かせません。

- 在庫一覧の可視化

ホワイトボードやデジタルツールで現在の在庫状態を共有し、スタッフ全員が同じ情報を共有できるようにします。 - メニュー開発との連携

賞味期限が近い食材を活用した限定メニューを提案するなど、在庫消化を促す工夫を考えましょう。結果的に廃棄を減らすことができれば、経費削減と売上促進を同時に達成する可能性があります。

6-4. 長期保存食材や冷凍食品の活用

すべてを生鮮食品に頼ると、どうしてもロスが増えやすくなります。そこで長期保存が可能な食品や冷凍品を賢く活用し、少しでも無駄な廃棄を減らしましょう。

- 乾物・缶詰・冷凍食材の利用

保存性の高い食材をうまく使えば、仕入れの柔軟性が増します。スペシャルメニューでは生鮮品を使用し、定番メニューには日持ちする素材を組み合わせるなどの工夫が有効です。 - 品質チェックの徹底

長期保存や冷凍だからといって、無条件で放置していいわけではありません。定期的に状態を確認し、品質が落ちていないかを検査するプロセスを確立しましょう。

これらを実行すると、飲食店のFL比率のみならず、店舗全体の経営効率が高まります。特に在庫管理は、最初こそ手間がかかるものの、軌道に乗れば大幅なコスト削減を実現できるでしょう。

第7章:ITツール・POSシステム活用でコスト削減

7-1. 飲食店の生産性向上とデジタル化の必要性

近年の飲食店では、デジタルツールの導入が進んでいます。顧客データや在庫情報を正確に把握することで、売上の向上だけでなく経費削減にも大きく貢献できるためです。とりわけPOSレジは、人件費や食材の管理にも役立つ多機能ツールとして注目を集めています。

デジタル化が進むメリットは、店舗運営の「見える化」です。これまで感覚的に決めていたシフトや仕入れ量も、データを基に数値化すれば、根拠ある施策へ落とし込むことができます。結果として、FL(Food・Labor)のコスト削減や変動費の最適化が可能になります。

また、オンライン予約システムやモバイルオーダーを導入すれば、スタッフの負担を減らしながら売上アップを狙うこともできます。顧客満足度の向上と経費圧縮を同時に実現できる点が、ITツール活用の大きな魅力でしょう。

7-2. POSレジ導入による具体的メリット

売上データの即時把握

POSレジを導入すれば、当日の売上やメニュー別の販売数をリアルタイムで確認できます。これにより、人気メニューの見極めや食材の消費ペースを素早く把握し、仕入れや在庫管理に役立てられるのです。

人件費の効率化

会計や注文の処理が自動化されるため、スタッフがレジ対応に時間を取られる場面が減ります。ピークタイムの混雑緩和につながり、お客様の満足度を保ちつつ人件費を最適化することができます。

在庫管理との連動

POSと在庫管理システムが連動していれば、注文が入った時点で在庫が自動的に減算されます。これにより、タイムリーに発注数を調整しやすくなり、廃棄ロスの削減にも貢献します。食材を無駄にしないことで経費削減はもちろん、FL比率の改善にも役立ちます。

7-3. キャッシュレス決済やクラウドサービスの活用

キャッシュレス決済サービス(例:PayPayなど)は、導入コストが抑えられるうえ、会計スピードの向上による顧客満足度アップにつながります。手数料が気になる場合は、売上規模に応じてより有利なプランを比較・交渉することが大切です。

さらに、クラウド型会計ソフトや勤怠管理システムを導入すれば、レジや勤怠データと連動した経理作業が自動化しやすくなります。これは、固定費ではなくシステム利用料(サブスクリプション)として扱われることが多いですが、人為的なミスや手間を大幅に削減できるので、結果的に経費と時間の両面でメリットがあると言えるでしょう。

第8章:飲食店の店舗運営の効率化と自動化ツールの導入

8-1. 飲食店向けロボット・自動化機器の活用

近年は、飲食店向けのロボットや自動化設備が続々と登場しています。例えば配膳ロボットを導入すれば、スタッフが運ぶ手間を軽減し、長時間労働やミスを減らすことが可能です。これにより人件費のコントロールがしやすくなり、他の業務へリソースを振り分けられます。

- ドリンクサーバーの自動化

カクテルやドリンクを自動的に作る機械を導入すれば、スタッフの時間を接客や調理に当てられるでしょう。メニューごとに分量を固定化するため、原価率のばらつきを抑える効果もあります。 - 自動洗浄装置

食器洗浄の自動化が進めば、厨房スタッフの負担を軽減でき、労働時間の短縮や水道代の削減にもつながります。

これらの自動化ツール導入には初期投資が必要ですが、長期的な経営視点で考えると、大きなコスト削減メリットを得られるケースが多いです。もちろん、導入前に費用対効果をシミュレーションし、FL比率や変動費の変化を試算することが欠かせません。

8-2. デッドスペースの活用と厨房設計の見直し

意外と見落とされがちなのが、店舗内のデッドスペースの有効活用です。例えば、物置状態になっている一角を小型のテイクアウトコーナーに変えたり、追加の冷蔵庫スペースとして活用したりするなど、売上拡大や経費削減に直結する工夫が考えられます。

- 厨房のレイアウト最適化

厨房を整理して動線をスムーズにすれば、スタッフ一人ひとりの作業効率が上がり、人件費の圧縮が期待できます。調理時間が短縮されることで、回転率や売上向上にも寄与するでしょう。 - 設備の再配置

使いにくい場所にコンロや冷蔵庫があると、スタッフが行ったり来たりして時間ロスが増えます。生産性を高めるためのレイアウト変更を検討する価値があります。

8-3. 自動化と顧客サービスのバランス

自動化を進めすぎると、飲食店ならではの温かい接客が失われる可能性もあります。コストを抑えたいあまりに人間味が失われれば、リピーターが減り、長期的な売上に悪影響を及ぼすかもしれません。

したがって、自動化はあくまでも「必要な部分に導入する」バランス感覚が大事です。セルフオーダーや配膳ロボットで効率化する一方、スタッフが直接行うサービスは質を上げるといった二面作戦を取るとよいでしょう。これにより、コストを削減しつつ顧客満足度を維持できます。

KPIでの管理視点を取り入れたい方は『飲食店が設定すべきKPIとは?本当に効果的な目標や指標の設定方法と活用術を徹底解説!』もチェックしてみてください。

第9章:売上アップで相対的に経費削減を目指す方法

9-1. 経費と売上の「比率」で考える

これまで述べてきたように、経費削減は店舗運営を安定させる上で非常に重要です。しかし、もう一つの視点として「売上アップ」を同時に狙う方法があります。すなわち、経費を一定に保ったまま売上を伸ばせば、相対的に経費の比率が下がるわけです。

例えば、家賃や光熱費といった固定費は基本的に月々の支払いが変わりません。一方、売上が増えれば、家賃の占める比率は低下します。これは家賃の交渉が難しいケースでも有効な考え方です。

9-2. 新メニュー開発と客単価アップ

売上向上策の代表格が、新メニューや期間限定メニューの開発です。特に付加価値の高いメニューを設定すれば、客単価のアップが期待できます。

- 原価率と魅力のバランス

高価格帯のメニューでも、食材の価値やプレゼンテーションでお客様が納得すれば、売上アップにつながります。ポイントは、仕入れコストの高さだけで価格を決めるのではなく、魅力的な商品としてブランディングすることです。 - コースメニューやセット販売

アラカルトではなくコースやセットにまとめることで、食材のロスを減らしやすくなります。適切に組み合わせれば、FL比率を抑えながら客単価を底上げできます。

9-3. リピーター獲得とファンづくり

顧客満足度を高めてリピーターを増やすことは、長期的な売上安定に欠かせません。新規客の獲得には広告費が必要ですが、リピーターが増えれば広告費を抑えつつ売上を維持できます。

- ポイントカードや会員プログラム

リピート特典を設けることで、来店回数を増やす施策は多くの飲食店で効果を発揮しています。顧客データを蓄積すれば、よりパーソナライズされたサービスを提供可能です。 - 口コミ・SNSの誘導

顧客がSNSで店舗の魅力を発信してくれれば、広告コストをかけずに新規客を呼び込めます。店内POPや会計時などに「SNS投稿で○○サービス」など呼びかけてみるのも一手でしょう。

ファンづくりのために必要不可欠なSNSの運用方法がわからないと言う方は『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』を併せて読むことで、さらにリピーターやファンを増やすことができます。

9-4. 経費削減と売上拡大のバランス

コストを限界まで削りすぎると、品質やサービスが損なわれて結果的に売上が落ちる可能性があります。一方で、売上アップにばかり注力してしまうと食材費が膨らむリスクもあり、FL比率が急上昇してしまうかもしれません。

したがって、経営判断としては「コストと売上の両面で最適化を図る」ことが肝心です。必要な投資は惜しまず行い、無駄な経費はカットする――このメリハリが成功のカギといえます。

第10章:補助金・助成金など外部制度の活用

10-1. 飲食店が利用可能な主な補助金・助成金

近年、飲食店を取り巻く経営環境は激変しており、国や自治体がさまざまな補助金・助成金を用意しています。これらを適切に活用することで、設備投資や販路拡大、さらにはコスト削減のための導入費用を軽減できます。とくに厨房設備の省エネ化やキャッシュレス決済対応などは、支援対象となっていることが多いです。

代表的な補助金・助成金の例としては、以下のようなものがあります。

- 小規模事業者持続化補助金

広告宣伝や販路開拓にかかる経費の一部が支給される制度です。店舗改装や新サービス導入に活用できるケースもあり、飲食店が申請する事例は少なくありません。 - IT導入補助金

POSレジや在庫管理システムなど、ITツールを導入する際の費用が補助される制度です。FL比率の管理やクラウドサービス導入による経費削減を検討している店舗には心強い支援といえるでしょう。 - 省エネ関連の補助金

省エネ機器への買い替えや、古い厨房設備の刷新に対して補助が出る場合があります。初期費用がネックになりがちな省エネ投資を後押ししてくれるため、結果的に光熱費などの固定費を削減できるメリットがあります。

10-2. 補助金・助成金を取得する際の注意点

外部支援を受けるには、いくつかの条件や手続きが伴います。申請書類の作成や事業計画書の提出、審査期間の把握など、事前に確認すべき事項は多岐にわたります。

- 申請期限と事業期間の確認

補助金・助成金には募集期間や事業実施期間が定められています。早めに情報を収集し、手続きを進めないと間に合わないことがあるので注意が必要です。 - 使途制限の把握

支援金を何に使っても良いわけではありません。対象経費と対象外経費が細かく設定されている場合が多いため、申請前に必ず確認しましょう。 - 交付決定前の支出はNGの場合が多い

交付決定通知が下りる前に支払いをしてしまうと、補助の対象外とみなされるケースがあります。ここは大きな落とし穴なので、事前にチェックするのがベターです。

10-3. 専門家のサポートと情報収集

補助金・助成金は書類作成が複雑になりがちです。税理士や中小企業診断士、行政書士などの専門家に相談すると、スムーズに手続きを進められるでしょう。また、商工会議所や地方自治体が無料で行っている相談窓口もあります。

飲食店経営者としては、こうした外部制度をうまく活用して、設備導入費や新規事業立ち上げの負担を抑えることが、結果的に経費削減や売上向上につながります。単に変動費や家賃の交渉をするだけではなく、利用できる支援策は積極的に調べてみる価値があります。

第11章:成功事例から見る!経費削減の見直しポイントランキング

11-1. ランキングTOP10の視点

ここでは、実際にコストを大幅に削減し、健全な経営を実現している飲食店の事例をランキング形式でご紹介します。単なる数字の削減だけでなく、「売上とのバランス」や「サービス品質との両立」にも成功している店舗が中心です。

第1位:仕入れコストの見直し

食材費はFLコストのFを担う重要項目であり、ここを最適化できた店舗は大きく利益を伸ばす傾向にあります。仕入れ業者との交渉や一括大量購入によるディスカウントなど、あらゆる角度からコストを下げる努力をしている例が多数です。

第2位:在庫管理の徹底

「在庫を持ちすぎない」「ロスが出ない仕組みを作る」というのは、もっとも確実なコスト削減方法です。定期的な棚卸しと需要予測のデータ化で、廃棄費用を大幅に減らしている店舗が多く見られます。

第3位:メニューの見直し

利益率の高いメニュー構成を考え、適度な原価率をキープする事例が目立ちます。人気メニューを軸にしながら、少しだけ付加価値の高い商品をラインナップすることで、客単価を上げる工夫が鍵となっています。

第4位:人件費の最適化

シフト管理やアウトソーシングを駆使して人件費を抑えつつ、サービス品質を落とさないように工夫した店舗が成功事例として挙げられます。ピークタイムのみ増員し、閑散期には最小人数で回すなど、メリハリのある戦略が重要です。

第5位:エネルギーコストの削減

LED照明への交換や高効率の厨房機器導入で光熱費を削減したケースは多いです。一度に設備を変えるのはハードルが高いかもしれませんが、補助金やリース契約を上手に利用して実現している成功例もあります。

第6位:POSシステムの活用

POSを導入することで売上データの可視化と在庫管理が連動し、経営判断のスピードが上がる事例が多々あります。余剰の食材が出る前に対策できるため、FL比率の管理にも直結します。

第7位:デッドスペースの活用

使われていなかったスペースをテイクアウト専用コーナーに転用し、新たな売上源を確保したり、追加の仕込みスペースに当てて作業効率を上げたりする事例も見られます。結果的に売上アップと経費削減の両立に成功している店舗があります。

第8位:サービスの自動化

配膳ロボットや自動洗浄システムを導入して人件費を削ったり、作業時間を削減したりするケースです。店員の負担が減ることで接客サービスの向上にもつながり、顧客満足度が維持・向上した例が目立ちます。

第9位:長期契約の交渉

家賃やリース契約を長期継続する代わりに、月額費用の割引を勝ち取った事例です。契約内容を定期的に見直すだけでなく、オーナーとのコミュニケーションを大切にしている店舗が成功の秘訣といえるでしょう。

第10位:広告費の見直し

SNSや口コミサイトを積極的に活用し、紙媒体や高額な広告枠への依存度を下げた事例が挙げられます。ターゲットに刺さる情報発信を研究し、地道にファンを増やす戦略が功を奏しているようです。

11-2. 成功事例から学ぶポイント

- 徹底したデータ分析:売上や在庫、スタッフの稼働状況を数値で把握する

- 柔軟なシフト運用:ピークタイムと閑散時間のメリハリ

- こだわるところと妥協するところを区別:一律にコストを下げるのではなく、必要な投資は継続する

- ITツールや補助金の活用:自社の経営状態に合った外部リソースを積極的に取り入れる

こうしたポイントを押さえることで、いずれの経費削減策も成功率が高まるでしょう。

第12章:よくあるコスト削減の失敗例と注意点

12-1. 経費削減の「やりすぎ」による品質低下

「なんでもかんでも削る」というアプローチは、飲食店において非常に危険です。特に食材や人材に対する投資を極端に減らすと、味やサービスが低下してリピーター離れが起こり、売上が下がってしまいます。経費の比率だけにこだわりすぎず、店舗コンセプトやお客様の満足度といった定性的な要素も重視する必要があります。

サービス品質の維持には、口コミ対策も重要なポイントです。『【完全版】口コミで悪い評価がついた時の対処方法!返信の仕方から削除依頼まで徹底解説!』も併せてご覧ください。

12-2. 全員が経費意識を共有していない

オーナーだけが経費削減を意識していても、現場のスタッフがその重要性を理解していなければ、日常業務で無駄遣いが発生し続けます。例えば、使い切れないほどの食材を仕入れてしまったり、電気や水を無駄にしてしまったりするケースです。

そのため、定期的に「どのようにして経費を削っているのか」「なぜそれが必要なのか」を共有する仕組みが欠かせません。ミーティングやマニュアル整備などを通じて、全員の意識をそろえましょう。

12-3. 交渉や見直しのタイミングを逃す

家賃契約やリース契約などは、更新時期を逃すと条件の変更が困難になることがあります。また、光熱費のプラン見直しも年単位でタイミングが決まっている場合があるため、先延ばしにすると損をし続ける結果になりかねません。経営者はカレンダーやリストを使い、交渉の機会を逃さずキャッチする工夫が必要です。

12-4. データを活かしきれていない

せっかくPOSシステムや在庫管理ソフトを導入しても、データを分析する時間や人材が確保できず、結局は「宝の持ち腐れ」になってしまうケースがあります。特に小規模な飲食店では、日々のオペレーションに追われてしまいがちです。

データを見やすくするダッシュボードを用意したり、時間を決めて分析に取り組んだりするなど、「データを活用するための仕組みづくり」も同時に進めることが大切です。

12-5. 経費削減に固執して新たなチャレンジを避ける

経費を減らすことばかりに注目してしまうと、新メニュー開発や店舗リニューアルなどの挑戦を控えがちになります。しかし、新しいアイデアや改善を止めてしまうと、市場の変化についていけず、長期的な売上の伸びも期待できなくなります。

あくまでも「ムダを減らし、必要な投資をきちんと行う」ことが理想です。経営状況を見極めながら、リスクとリターンを計算し、柔軟に舵を切る姿勢が重要になるでしょう。

第13章:FAQ(よくある質問と回答)

本章では、読者の方々が「飲食店の経費削減」に取り組む際に抱きがちな疑問をQ&A形式でまとめています。繰り返しになりますが、コスト削減と売上の両立が重要なテーマですので、ぜひ参考にしてみてください。

家賃の交渉は具体的にどう進めればいい?

まず、契約書に更新時期や見直しの条項があるか確認しましょう。家賃が周辺相場より高い場合は、具体的なデータを集めてオーナーと話し合います。長期的な契約を結ぶ代わりに賃料を下げてもらう、共益費を含めた総額を見直すなど、複数の交渉材料を用意するとスムーズです。

もし直接の交渉が難しい場合、仲介業者や不動産コンサルタントなど、専門家に依頼して交渉してもらう方法もあります。

人件費を削りすぎるとサービス品質が落ちないか心配です

確かに人件費を大幅に削ると、サービスの質が低下してリピーターが減る恐れがあります。そこで大切なのが「シフトの最適化」です。ピークタイムや週末など忙しい時間帯には人員を厚めに配置し、閑散期は最小限に抑えるようデータを活用してコントロールしましょう。

また、ノンコア業務(清掃や事務作業など)を外部委託することで、スタッフを接客や調理など本業に集中させる方法もおすすめです。コア業務の質を下げずに経費削減を進められるケースが多いでしょう。

メニュー原価が高いと、やっぱり値上げするしかない?

必ずしも値上げだけが答えではありません。メニュー全体の原価バランスを調整し、他のメニューでカバーする戦略も考えられます。例えば、多少原価が高くても集客力があるメニューを“看板商品”に設定し、その周辺に原価率の低いサイドメニューやドリンクを配置することで、トータルのFL比率を調整できる場合があります。

また、旬の食材や地元の食材を積極的に採用するなど、仕入れコストを下げる工夫も合わせて検討しましょう。

在庫管理システムやPOSレジを導入したいけど、初期費用が高そう…

たしかに導入当初の費用は気になるかもしれませんが、補助金(IT導入補助金など)を活用できる可能性があります。また、サブスクリプション型で初期費用を抑えられるプランを提供している業者もあります。

一度導入すると、仕入れや売上データが“見える化”されるので、結果的に経費削減や売上アップに直結するケースも多いです。長期的なリターンを試算してみると、導入コストが十分回収できる可能性があります。

交渉や補助金申請が苦手です。どこに相談すればいい?

商工会議所や中小企業診断士、行政書士など、無料または低コストで相談できる窓口が各地にあります。まずは市区町村のホームページや商工会のサイトをチェックしてみましょう。

家賃やリース契約の交渉の場合、不動産会社や賃貸コンサルタントに依頼するという方法もあります。書類作成や事業計画書の書き方をサポートしてくれるプロに任せることで、時間と労力を削減しながら変動費や固定費の削減を狙えます。

「削るだけ」ではなく、どうやって売上を伸ばすかも知りたい

本記事の随所で触れているように、「コストを下げる」「売上を上げる」は表裏一体です。サービスの質やメニューの魅力を向上させ、客単価や来店頻度を高めれば、相対的に経費比率は下がります。

SNSや口コミサイトの活用、リピーター獲得施策、テイクアウトやデリバリー拡充など、多角的な戦略を立てるのが肝心です。コストを最適化しつつ、積極的なマーケティングで売上を狙っていきましょう。

第14章:飲食店の経費削減はバランスが重要!

14-1. 飲食店の経費削減は「バランス」が鍵

ここまで、飲食店における経費削減のさまざまな方法を紹介してきました。家賃や光熱費、保険料などの固定費から、食材費や人件費などの変動費まで、それぞれに具体的な削減策が存在します。中でもFL(Food・Labor)コストは利益率に大きく影響するため、管理が必須です。

一方で、コスト削減と売上アップの両立はとても重要です。過度なコストカットによってサービス品質が下がると、リピーター離れや売上減少につながるリスクがあります。そのため、必要な部分にはしっかり投資をしつつ、無駄や浪費だけを取り除く「バランス感覚」が大切です。

14-2. 今日から始められる3ステップ

- コストの“見える化”

POSや在庫管理システムなどを導入し、現状の支出構造を正確に把握しましょう。どの項目にどれだけコストがかかっているかを数値化するのがスタートです。 - 優先順位をつける

家賃の交渉や保険料の見直し、スタッフのシフト再編など、取り組むべき順番を決めます。契約更新の時期など、タイミングを逃さないよう注意しましょう。 - 売上を伸ばす施策も忘れない

新メニュー開発やSNS集客など、攻めの施策を並行して実施することで、経費の比率を下げることが可能です。

14-3. 今後の展望

飲食店の経営を取り巻く環境は常に変化しています。デリバリーの普及やキャッシュレス化など、新たなシステムの導入は一時的な負担にもなり得ますが、長期的にはコスト削減と顧客満足度向上の両方を狙うチャンスでもあります

さらに、国や自治体が提供する補助金・助成金制度を活用すれば、大掛かりなリニューアルや設備投資も実現しやすくなるはずです。

第15章:さらに一歩進んだ実践アイデアとチェックリスト

最後に、本記事で紹介した内容を「実践」に移す際に便利なチェックリストと、もう少し踏み込んだアイデアをまとめておきます。ぜひ、飲食店の経営にお役立てください。

15-1. 経費削減のためのチェックリスト

下記の表では、主要なコスト項目ごとに“すぐにできる見直しポイント”をまとめています。Markdown形式で簡易的に示しますので、必要に応じてアレンジしてお使いください。

| コスト項目 | チェック内容 | 実施状況 |

|---|---|---|

| 家賃 | – 更新時期に交渉余地がないか- 周辺相場を調査して根拠を示せるか- 長期契約のメリットを活かせるか | □ / ☑ |

| 光熱費 | – 電力・ガス会社のプラン見直し- 省エネ機器の導入検討- 節水コマやエコシャワーヘッド | □ / ☑ |

| 通信費 | – インターネット回線・電話回線の再検討- 不要オプションの解約- IP電話やクラウドFAXへの切り替え | □ / ☑ |

| 食材費 | – 仕入れ先の比較と一括購入の交渉- 在庫管理システムでロス削減- 旬の食材や地産地消の活用 | □ / ☑ |

| 人件費 | – シフトの最適化・ピークタイムへの集中- ノンコア業務の外注化- スタッフ教育とモチベ維持 | □ / ☑ |

| 広告宣伝費 | – SNSや口コミサイトでの集客- 紙媒体や高額広告枠の効果検証- 認知度向上のための無料ツール活用 | □ / ☑ |

| 保険料・リース | – 加入保険の内容精査- 不要なオプションの削除- リース契約の更新時期と交渉 | □ / ☑ |

各項目を「いつまでに」「誰が」実行するかも決めておくと、よりスムーズに進められます。

15-2. 飲食店以外とのコラボやシェアリングの活用

コスト削減のアプローチとして、他業態の店舗とのコラボ企画やシェアリングを検討するのも一案です。

- 共同購入

仕入れ量を増やして大口割引を狙う場合、同エリアの複数の飲食店で共同仕入れをするケースがあります。これにより、より強気の交渉が可能です。 - シェアスペース

営業時間が異なる店舗同士で、厨房やホールをシェアする事例も出てきています。家賃や水道光熱費を分担し、運用コストを下げる狙いです。 - イベントやキッチンカーとの連携

売上強化の面でも、集客イベントを共同開催するなどして宣伝費を分担できれば、お互いの負担を軽くしながら新規客を取り込めます。

15-3. 定期的な見直しとアップデート

一度経費を削減したからといって、それで終わりではありません。市場や顧客ニーズの変化、業者の新サービス導入などをきっかけに、また新たな交渉余地が生まれる可能性があります。

- 年に1回は全体を再チェック

家賃や光熱費の契約更新時期、シフト体制の問題点などをリストアップし、同じ過ちを繰り返していないか確認します。 - 新しい技術やツールにアンテナを張る

キャッシュレス決済やオンライン予約システムなど、導入のハードルが徐々に下がっています。タイミングが合えば補助金や助成金を活用して設備投資を行い、さらなる経費削減を目指しましょう。

15-4. 最後に

ここまで長文をお読みいただきありがとうございます。コスト削減は決して「店舗の魅力を落とす」行為ではなく、知恵と工夫で無駄を排除し、「必要なところにしっかり投資する」ためのプロセスです。

本記事の内容を参考に、まずはできることから一歩ずつ着手し、飲食店の経営をより安定させてみてください。FLコストや固定費を賢くコントロールしつつ、売上拡大も視野に入れ、末永く愛される店舗づくりを目指していきましょう。