第1章. バーチャルレストランとは?お店の資産で売上を伸ばす新常識

1-1. 飲食店のための新たな一手、バーチャルレストランの基本

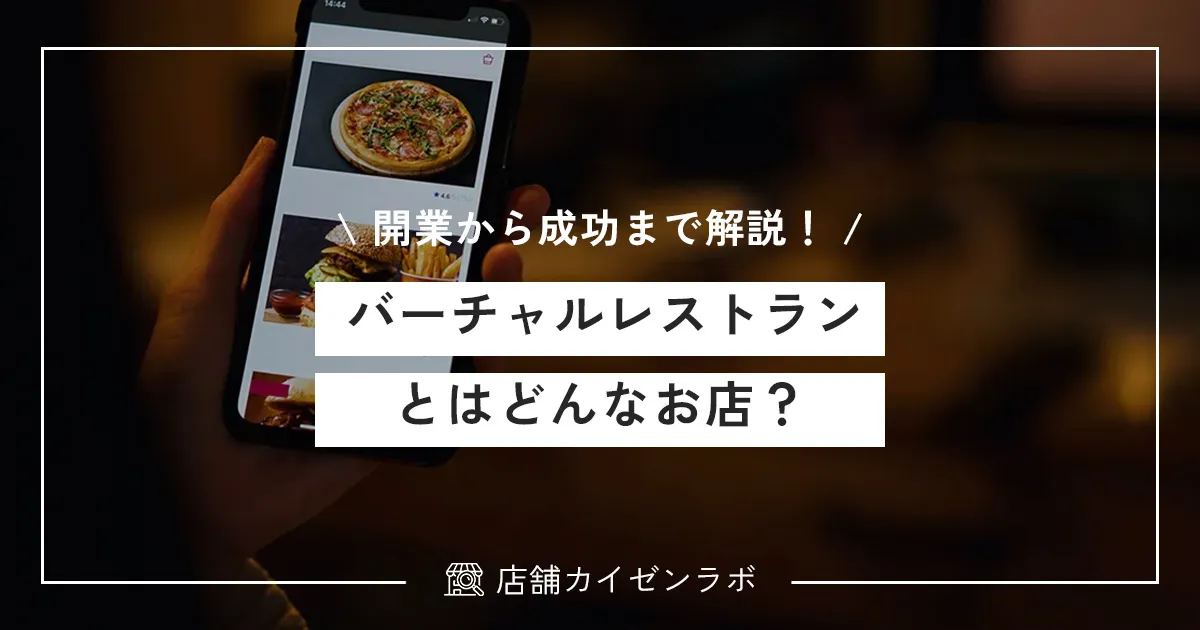

バーチャルレストランとは、すでに営業している飲食店が、その実店舗のキッチンやスタッフ、設備といった既存の資産をそのまま活用し、オンライン上だけで展開する”もう一つ”のデリバリー専門ブランドを運営するビジネス業態のことです。

顧客が来店する客席は持たず、注文はデリバリープラットフォームを通じて受け付け、調理した料理を配達員に渡すことで完結します。新たに物件を借りたり、厨房設備に多額の投資をしたりする必要がないため、極めて低リスクで新たな収益源を確保できる手法として、多くの飲食店経営者から注目を集めています。

売上73%減からの挑戦

1-2. なぜ今注目されるのか?市場が後押しする理由

バーチャルレストランが急速に普及している背景には、社会全体の大きな変化があります。共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、調理済みの食事を自宅で楽しむ「中食(なかしょく)」の需要が年々高まっていました。そこにコロナ禍が重なり、外出自粛によってデリバリーの利用が爆発的に拡大したのです。

消費者は「好きな時間に、好きな場所で、専門店の味を楽しみたい」というニーズを強めており、この流れは一過性のブームではありません。多くの飲食店オーナーが、この巨大な市場に低コストで参入できるバーチャルレストランの可能性に気づき始めています。実店舗の売上リスクを分散させ、新たな顧客層にアプローチできるこのビジネスモデルは、これからの飲食店経営に必要不可欠な戦略の一つと言えるでしょう。

(章末まとめ)

バーチャルレストランは、実店舗の資産を活かして低リスクで始められるデリバリー専門ブランドであり、市場の追い風を受けて注目されています。

第2章. その仕組みは?他業態との決定的な違い

2-1. 注文から配達まで、ビジネスの流れを図解

バーチャルレストランの仕組みは、ITプラットフォームを介した4者の連携で成り立っています。

- 顧客: スマートフォンのアプリなどからオンラインで料理を注文し、決済を済ませます。

- 飲食店: プラットフォームから注文通知を受け、実店舗のキッチンで調理を開始します。

- 配達員: 調理完了の通知を受け、店舗で商品を受け取り、顧客の元へ届けます。

- プラットフォーム: 注文の仲介、決済代行、配達員のマッチングを行い、飲食店から手数料を得ます。

この仕組みにより、飲食店は自前で注文サイトや配達員を抱えることなく、デリバリー事業に参入できます。

プラットフォーム営業担当者より

2-2. ゴーストレストランとの違いは「実店舗があるか」

ゴーストレストラン(またはゴーストキッチン)は、客席を持たずデリバリー専門で運営する点はバーチャルレストランと同じですが、決定的な違いは「実店舗の有無」です。ゴーストレストランは、デリバリーのためだけに用意されたキッチンで運営されるため、顧客からは「どこで誰が作っているか分からない」という不安感を持たれがちです。

一方、バーチャルレストランは実在する飲食店が母体です。プラットフォーム上に「〇〇(実店舗名)が運営しています」と明記することで、顧客に安心感を与え、既存店舗の信頼性を新しいブランドにも活かすことができます。

SNSで見かけたリアルな声

2-3. クラウドキッチンとの違いは「自分の厨房か」

クラウドキッチンとは、一つの大きな厨房施設を複数の飲食店事業者が共同で利用する、いわば「デリバリー専門のフードコート」のような施設です。厨房設備があらかじめ用意されているため低コストで拠点を構えられますが、あくまでレンタル施設であり、月額利用料や売上に応じた手数料が発生します。

バーチャルレストランは、自店のキッチンを使うため、新たな賃料は発生しません。既存の空き時間や遊休資産を有効活用するモデルである点が、クラウドキッチンとの大きな違いです。

クラウドキッチンを検討した過去

2-4. 従来の出前との違いは「ブランド戦略があるか」

寿司店や蕎麦店が行ってきた昔ながらの「出前」は、基本的に店内で提供しているメニューをそのまま自店のスタッフが配達するサービスです。

一方、バーチャルレストランは、デリバリー市場という全く新しい戦場で勝つために、独立したブランド戦略を立てる点が異なります。デリバリー顧客のニーズに合わせてメニューを開発し、価格帯を設定し、ブランド名やロゴも新たに作成します。例えば、「店内では2,000円のコース料理が主力でも、バーチャルブランドでは1,200円の『働く女性向けヘルシーボウル』を開発する」といった戦略的なアプローチが可能です。

(章末まとめ)

バーチャルレストランは、他業態と異なり「実店舗の信頼性」と「独立したブランド戦略」を両立できる独自のビジネスモデルです。

第3章. バーチャルレストラン開業前に知るべきメリット&デメリット

3-1. メリット:低リスク開業と収益の多角化

バーチャルレストランを開業する最大のメリットは、圧倒的な「低リスク性」にあります。

- 初期投資の抑制: 新たな物件契約や内装工事、高価な厨房機器の購入が不要なため、数百万円単位の初期投資を限りなくゼロに近づけられます。

- 収益源の追加: 店内売上という一本足打法から脱却し、「デリバリー売上」という第二、第三の柱を育てることができます。これにより、天候や社会情勢による店内売上の落ち込みをカバーし、経営の安定化を図れます。

- ブランド拡張: 既存店のイメージに縛られず、全く新しいコンセプトのブランドに挑戦できます。例えば、イタリアンレストランが「韓国チキン専門店」や「タコライス専門店」といった、全く異なるジャンルのブランドを立ち上げることも可能です。

3-2. デメリット:現場の負担とオンラインの競争

もちろん、良いことばかりではありません。覚悟すべきデメリットも存在します。

- 現場オペレーションの混乱: 店内営業のピークタイムにデリバリーの注文が殺到すると、厨房は一気にパニックに陥ります。スタッフの負担が増え、店内とデリバリー双方のサービス品質が低下するリスクがあります。

- 激化するオンライン競争: デリバリープラットフォーム上には無数の競合店がひしめき合っており、ただ出店しただけでは埋もれてしまいます。顧客の目を引く魅力的な写真や、的確なキーワード設定など、オンラインならではの集客努力が不可欠です。

デリバリー運営の安定化には、新人教育の仕組みづくりも重要です。詳しくは『飲食店の新人教育の完全マニュアル!店舗スタッフに必要な接客や仕事の研修方法を徹底解説!』。

導入初日の悪夢

3-3. 法的な注意点と衛生管理の重要性

「実体が見えにくい」という特性から、一部で「バーチャルレストランは違法ではないか」と心配する声も聞かれます。結論から言うと、適切な手順を踏めば全く違法ではありません。

すでに実店舗で「飲食店営業許可」を取得していれば、同じ施設内でデリバリーを行うために新たな許可を取り直す必要は基本的にありません。ただし、運営元の情報をプラットフォーム上に明記する「表示義務」を遵守することが重要です。また、調理から配達完了まで時間がかかるデリバリーは、店内提供以上に徹底した衛生管理が求められます。万が一の事故は、実店舗の信頼をも揺るがしかねないことを肝に銘じる必要があります。

同じく低リスクで開業できる業態として、キッチンカーも検討対象になるかもしれません。詳しくは『キッチンカー(移動販売)を始めるには?開業に必要な資格・費用など準備の方法を徹底解説!』でまとめています。

(章末まとめ)

低リスクという大きなメリットを享受するには、現場の負担増やオンライン競争といったデメリットを理解し、法規と衛生管理を徹底することが成功の鍵です。

第4章. 失敗しない!バーチャルレストラン開業までの7ステップ

4-1. ステップ1:プラットフォームへの参加とテスト運用

バーチャルレストラン開業の第一歩は、いきなり新ブランドを立ち上げるのではなく、まず既存の飲食店としてデリバリープラットフォーム(Uber Eatsや出前館など)に参加してみることです。これは、水に慣れるための準備運動のようなもの。実際に配達の注文が入ると、厨房の動きや梱包作業など、店内営業だけでは見えなかった課題が必ず出てきます。

まずは主力メニュー数品に絞って出品し、スタッフ全員でオペレーションの流れを掴みましょう。このテスト期間で、現場が無理なく対応できる注文数や、効率的な作業動線を見極めることが、本格始動後の成功を大きく左右します。

まずは1社に絞って集中

4-2. ステップ2:勝てる市場を見つける顧客・競合リサーチ

次に、あなたのお店があるエリアで「何が求められているか」を徹底的にリサーチします。デリバリープラットフォームのアプリを開き、ライバルとなる店舗のメニュー、価格帯、評価をくまなくチェックしましょう。「このエリアは中華は多いが、ヘルシー系の選択肢が少ない」といった市場の穴を見つけることが重要です。

また、SNSで「地域名+デリバリー」「地域名+テイクアウト」などのキーワードで検索し、顧客が何を求めているのか、どんな不満を持っているのか、生の声を探るのも有効な手段です。

データが教えてくれた勝機

4-3. ステップ3:既存資産を活かすブランドコンセプト設計

リサーチで見つけた市場のニーズと、あなたのお店の強みを掛け合わせ、新ブランドのコンセプトを固めます。成功の鍵は「いかに既存の資産を活かせるか」です。

- 食材: 現在仕入れている食材を応用できるか?

- 設備: 今ある調理器具で無理なく作れるか?

- 技術: スタッフが持つ調理技術を活かせるか?

これらの視点でコンセプトを考えれば、新たなコストをかけずにユニークなブランドを創造できます。ブランド名、ロゴ、ターゲット顧客を明確に描き出しましょう。

ピザ用の野菜が宝の山に

4-4. ステップ4:事業計画とプラットフォーム規約の確認

コンセプトが決まったら、簡単な事業計画を立てましょう。目標売上、想定原価、手数料、そして利益がいくら残るのか。どんぶり勘定でのスタートは失敗の元です。

同時に、利用するプラットフォームの規約を必ず確認してください。特に、一つの住所で複数のブランドを運営する際のルールは重要です。「知らなかった」では済まされないペナルティ(掲載停止など)を受けるリスクもあるため、事前にしっかり読み込みましょう。

プラットフォーム担当者より

4-5. ステップ5:配達に強いメニュー開発と売れる写真撮影

デリバリーでは、料理がお客様の元に届くまで30分以上かかることも珍しくありません。「冷めても美味しいか」「時間が経っても食感が損なわれないか」「配達中に崩れたり混ざったりしないか」という「配達耐性」を考慮したメニュー開発が必須です。

そして、オンラインでは写真がメニューそのものです。お客様は写真を見て注文を決めます。自然光の下で撮影する、彩りを意識するなど、少しの工夫でクリック率は大きく変わります。必要であれば、プロに撮影を依頼することも有効な投資です。

魅力的な写真や訴求にはSNSの活用も重要です。運用のポイントは『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』の記事にまとめています。

実走テストで得た気づき

4-6. ステップ6:開店後のデータ分析と改善サイクル

開店はゴールではなく、スタートです。プラットフォームから提供される売上データや顧客からのレビューを毎日チェックし、改善を繰り返すことが成功への最短ルートです。

「どのメニューが人気か」「どの時間帯に注文が多いか」「どんなクレームが来ているか」。これらのデータは全て、あなたのブランドを成長させるための貴重なヒントです。小さな改善を高速で回し続けましょう。

データ分析と合わせて、検索対策も強化したい方は『【完全版】飲食店のSEO対策攻略ガイド!店舗への集客効果や具体的な施策まで徹底解説!』の記事もご覧ください。

レビューから生まれたヒット商品

4-7. 応用編:他店と組む共同ブランドという選択肢

もし自店だけではリソースが足りない場合、近隣の他業種の飲食店と共同で一つのバーチャルブランドを運営する「共同ブランド」という選択肢もあります。例えば、ラーメン店と唐揚げ専門店が組んで「最強がっつり飯セット」を提供するなど、互いの強みを掛け合わせることで、単独では作れない魅力的な商品を生み出すことが可能です。

(章末まとめ)

開業は7つのステップに分解できます。テスト運用から始め、リサーチ、コンセプト設計、計画、メニュー開発、そして改善のサイクルを回すことが成功の鍵です。

第5章. 収益を公開!バーチャルレストランは儲かる?

5-1. 開業に必要な初期投資と運転資金のリアルな内訳

バーチャルレストランの魅力は、なんといっても初期費用の低さです。実店舗の開業には数百万〜一千万円以上かかることもありますが、バーチャルレストランなら数万円からスタートできます。

【筆者が実際にかけた初期投資】

| 項目 | 金額 | 内容 |

|---|---|---|

| ロゴ制作費 | 30,000円 | クラウドソーシングでプロに依頼 |

| 写真撮影費 | 20,000円 | フードカメラマンに数品依頼 |

| 容器代(初回) | 15,000円 | 100セット分をまとめて購入 |

| 初期広告費 | 10,000円 | SNSでのターゲット広告 |

| 合計 | 75,000円 |

もちろん、これは一例です。自分でロゴ作成や写真撮影を行えば、さらにコストを抑えることも可能です。重要なのは、既存の資産を最大限活用し、スモールスタートを切ることです。

5-2. 売上50万円モデルで解説、利益が出る損益分岐点

では、実際にどれくらいの利益が見込めるのでしょうか。ここでは「月商50万円」を目指すモデルで、具体的な収益シミュレーションを見てみましょう。

| 項目 | 金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 売上高 | 500,000円 | 客単価1,500円 × 334注文/月 |

| 変動費 | – | – |

| ┣ プラットフォーム手数料 | 175,000円 | 35%と仮定 |

| ┣ 原材料費 | 150,000円 | 原価率30%と仮定 |

| ┣ 梱包資材費 | 25,000円 | 売上の5%と仮定 |

| (変動費合計) | (350,000円) | – |

| 限界利益 | 150,000円 | 売上 – 変動費 |

| 固定費 | – | – |

| ┣ 人件費(追加分) | 50,000円 | アイドルタイム活用・追加シフト分 |

| ┣ 水道光熱費(追加分) | 10,000円 | – |

| (固定費合計) | (60,000円) | – |

| 営業利益 | 90,000円 | 限界利益 – 固定費 |

このモデルでは、月に9万円の営業利益が新たに生まれる計算です。既存の家賃や人件費を店内売上でカバーできている場合、バーチャルレストランの売上は純粋な利益の上乗せとなり、経営を大きく助けてくれます。

5-3. 利益率を高めるための価格設定とコスト削減のコツ

手数料が高いデリバリー事業でしっかり利益を出すには、戦略が必要です。

- 客単価を上げる工夫: ポテトやドリンクなどのサイドメニューを充実させ、「ついで買い」を促しましょう。魅力的なセットメニューを作るのも有効です。

- 価格設定: 単純な安売り競争に巻き込まれてはいけません。「専門店ならではの高品質」「この店でしか味わえない」といった付加価値をしっかり伝え、適正な価格で販売することが重要です。

- コスト削減: アイドルタイム(お客様が少ない時間帯)にデリバリー用の仕込みを集中させる、食材の仕入れルートを既存店舗と共通化してボリュームディスカウントを狙うなど、オペレーションの効率化でコストを削減します。

(章末まとめ)

バーチャルレストランは数万円から開業可能で、月商50万円で約9万円の利益も狙えます。利益率を高めるには、客単価アップとコスト管理が鍵となります。

第6章. 事例から学ぶ、成功と失敗を分ける境界線

6-1. 成功事例:居酒屋が「海鮮丼ブランド」でランチ売上3倍に

夜の営業がメインだったある居酒屋は、コロナ禍で売上が激減。そこで、ランチタイムのアイドルタイムを活用し、デリバリー限定の「本気の海鮮丼」ブランドを立ち上げました。これが大当たりし、バーチャルレストランだけで月商100万円以上を売り上げ、ランチ全体の売上は以前の3倍になったそうです。

飲食コンサルタントA氏の分析

6-2. 失敗事例:「何でも屋」になりコンセプトがぶれて撤退したカフェ

一方、あるカフェは「お客様の要望に何でも応えたい」と、パスタ、カレー、ハンバーグ、オムライスと、節操なくメニューを増やしていきました。その結果、どの顧客層にも魅力が伝わらず、「何が売りなのか分からない店」という印象に。オペレーションは複雑化し、食材ロスも増え、結局数ヶ月で撤退に追い込まれました。

実際の低評価レビュー

この失敗事例から学べるのは、「あれもこれも」と手を出すのではなく、「これだけは誰にも負けない」という一点集中のコンセプトがいかに重要かということです。

6-3. 配達トラブルの対応術

「商品がぐちゃぐちゃになって届いた」「注文と違うものが入っていた」。どれだけ気をつけても、配達のトラブルをゼロにすることは不可能です。しかし、その後の対応次第で、クレームは最大のチャンスに変わります。

重要なのは「スピード」と「誠意」です。低評価レビューやクレームの連絡を受けたら、即座に、かつ丁寧に謝罪する。そして、全額返金や再配達、次回使えるクーポンの発行など、相手の期待を少しだけ上回る提案をする。この神対応が、一度は失望したお客様を、熱烈なファンに変える力を持っています。

クレームがリピートに繋がった日

6-4. 実店舗なしで開業!自宅キッチンから始める注意点

最後に、実店舗を持たない方が自宅のキッチンなどでバーチャルレストランを始めるケースについてです。この場合、最大のハードルは「飲食店営業許可」の取得です。

一般的な家庭のキッチンは、保健所が定める基準(シンクの数、手洗い場の設置、十分な換気など)を満たしていないことがほとんど。許可を得るには、キッチンのリフォームが必要になる場合もあります。また、シェアキッチンを利用するのも一つの手ですが、利用規約や時間的制約をよく確認する必要があります。安易に考えず、まずは管轄の保健所に相談することから始めましょう。

専門家の見解より

(章末まとめ)

成功事例は自社の強みを活かし、失敗事例はコンセプトが曖昧です。避けられないトラブルへの神対応がファンを作り、実店舗なしでの開業は許可取得が鍵となります。

第7章. バーチャルレストラン運営のよくある疑問とプロの回答

7-1. Q:店内営業との両立、厨房はパニックにならない?

A:ピークタイムの混乱は、事前の「仕組み化」で防げます。

最も効果的なのは、デリバリー専用の作業スペースを1メートル四方でも良いので確保することです。そこで梱包や配達員への受け渡しを完結させるだけで、店内のお客様対応との動線が整理され、混乱は大幅に減ります。また、「デリバリーの注文票は青色、店内は白色」のように一目でわかる工夫や、週末のピーク時だけデリバリー専任のスタッフを1名配置する「専用シフト」も非常に有効です。

7-2. Q:プラットフォームは何社使うのが最適?

A:最初は1〜2社で始め、運営が安定してから拡大するのが鉄則です。

開業当初から複数のプラットフォームに登録すると、管理が煩雑になり、ミスや対応遅れの原因になります。まずは1社に集中してオペレーションを確立し、レビュー評価が安定して★4.5以上を維持できるようになったら、2社目、3社目とチャネルを増やすのが安全な進め方です。無闇な拡大は、低評価を増やすだけになりかねません。

7-3. Q:メニュー写真、プロに頼むべき?

A:客単価1,500円以上なら、投資回収が早くおすすめです。

デリバリーの顧客は写真で料理の価値を判断します。客単価が1,500円を超えるような少し高価格帯のブランドであれば、プロが撮影した魅力的な写真によって注文率が上がり、広告費以上の効果を早期に得られる可能性が高いです。逆に、低単価のメニューが中心であれば、スマートフォンと簡易的な照明でも十分に魅力的な写真は撮れるので、利益率を見ながら判断しましょう。

7-4. Q:広告費はどれくらいかければいい?

A:売上の5〜10%が目安。ただし、最初は無料の施策から始めましょう。

まずはアプリ内で提供されている初回割引クーポンや、お店のSNSアカウントでの告知など、コストのかからない方法で効果を測定します。そこで得られたデータから、一人のお客様を獲得するのにいくらかかるか(CPA)、そのお客様が生涯でどれくらいの利益をもたらしてくれるか(LTV)を把握します。LTVがCPAを上回る見込みが立ってから、本格的な有料広告へ投資を広げていくのが賢明です。

7-5. Q:2つ目のブランドはいつ始めるべき?

A:既存ブランドの運営が安定し、キッチンに余力が見えた時です。

具体的な判断基準としては、「平日の平均注文数が50件を超え、安定している」「キッチンのピーク時稼働率が70%以下で、まだ余裕がある」といった状態が一つの目安になります。一つ目のブランドが不安定なうちに次へ進むと、共倒れになるリスクがあります。焦らず、足元をしっかり固めてから次のステップに進みましょう。

(章末まとめ)

運営上の疑問は具体的な仕組みや数値基準で判断できます。小さな工夫で両立は可能になり、拡大や投資は足元を固めてからが鉄則です。

第8章. まとめ:バーチャルレストランで成功しよう

この記事では、バーチャルレストランの仕組みから、具体的な開業ステップ、収益モデル、そして運営上の注意点まで、私の実体験を交えながら網羅的に解説してきました。

バーチャルレストランとは、単にデリバリーで料理を売るための小手先のテクニックではありません。それは、実店舗という大切な資産を最大限に活用し、時代の変化に対応しながら売上の柱を増やしていくための、極めて戦略的な経営手法です。

成功の鍵は、以下の3点に集約されます。

- 徹底したリサーチに基づく、勝てるブランド設計

- 配達品質を担保し、現場を混乱させないオペレーション管理

- 顧客の声に耳を傾け、高速で改善を回し続ける姿勢

デリバリー市場は、これからも拡大を続けます。消費者は、ますます「好きな時間に、好きな場所で、専門店の味を楽しむ」という体験を求めるようになるでしょう。この大きなチャンスを前に、何もしないでいるのは非常にもったいないことです。

この記事を読んでくださったあなたが、新たな一歩を踏み出すための勇気とヒントを少しでも得られたなら、これほど嬉しいことはありません。あなたの挑戦を、心から応援しています。