第1章. そもそもゴーストレストランとは?本当に儲かるの?

1-1. バーチャルレストランやクラウドキッチンとの違いを知ろう

ゴーストレストランは、実店舗の客席を持たずにデリバリーを中心に営業する飲食店の形態です。一方、バーチャルレストランは既存の実店舗が別ブランドをオンライン限定で展開するスタイルのこと。さらにクラウドキッチンは「デリバリー専用のシェアキッチン」を指しますが、そこに入居する店舗すべてがゴーストレストランとは限りません。

つまり、ゴーストレストラン=店舗型の飲食店がなくとも営業可能という点が最大の特徴であり、バーチャルレストランやクラウドキッチンは「どのように運営し、どこを借りるか」で儲かる仕組みを作れるかがポイントです。

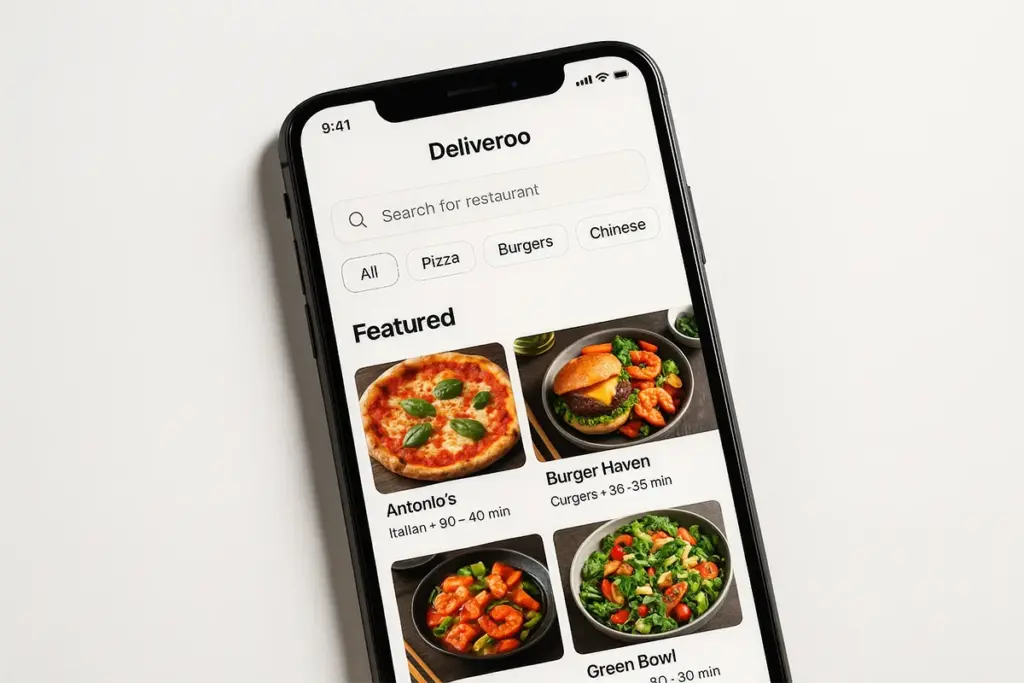

1-2. コロナ禍以降に激増したデリバリー市場のインパクト

Uber Eatsや出前館をはじめとするデリバリーサービスの拡大は、コロナ禍で一気に加速しました。人々が外食を控える中で「自宅でおいしい料理を食べたい」という需要が高まり、ゴーストレストランという形態が脚光を浴びたのです。

総務省の家計調査でも、外食支出が一時的に落ち込む一方でデリバリー関連の支出は増加傾向が確認されました。この背景には儲かるチャンスを見出した飲食店の動きがあります。

デリバリー市場が拡大する中で、設備投資を最小限に抑えられるゴーストレストランは「少ないリスクで飲食ビジネスを展開できる方法」として急速に普及したわけです。

第2章. 「儲かる」と言われるゴーストレストランの収益構造について

2-1. 実店舗と比べて固定費をどう抑えられるのか

ゴーストレストランの魅力は、実店舗のホールや客席が不要であるため、家賃や人件費などの固定費を大幅に削減できるところにあります。たとえば、一等地に大きなフロアを構えようとすれば毎月の家賃は数十万円にのぼることが少なくありません。しかし、ゴーストレストランでは調理のためのキッチンスペースさえ確保できれば良いため、立地を条件に合わせて選びやすいのが強みです。

さらに、ホールスタッフが不要なので、人件費を抑えれば、その分儲かる可能性も高まります。もちろん、配達や調理が重なるピークタイムには最低限の人員は必要ですが、接客を行う人数よりは大幅に少なくて済みます。

2-2. デリバリー手数料と原価率のバランスを試算してみる

一方で、ゴーストレストランならではのコストとして、Uber Eatsや出前館などのプラットフォームへ支払うデリバリー手数料があります。一般的に20〜35%ほどの手数料が差し引かれるため、メニュー価格をどう設定するかが収益を左右する鍵です。

- 試算例

- メニュー単価:1,000円

- デリバリー手数料:30%(300円)

- 食材原価:30%(300円)

- その他包装資材・光熱費:10%(100円)

- メニュー単価:1,000円

この場合、残る利益はおよそ1,000円 − (300円+300円+100円) = 300円となります。さらにフランチャイズのロイヤリティなどが上乗せされるなら、その分の引き算も必要です。

実際、私が最初にデリバリー専門店を開業したときも、手数料を考慮してメニュー価格を上げようとしましたが、周辺のデリバリー専門店より高くなると注文数がガクッと落ちるリスクがありました。価格競争にならないようにセットメニューを用意したり、調理の効率化で原価を下げる工夫が欠かせません。これらの工夫は結果的に儲かるメニュー設計に繋がります。

第3章. 儲からないパターンもある?ゴーストレストラン運営の落とし穴

3-1. レビュー評価が低いと致命的になる理由

実店舗なら、店内の雰囲気や接客でリピーターを増やせます。しかし、ゴーストレストランの場合、ユーザーが判断材料にできるのはメニュー写真とレビュー評価だけ。特にUber Eatsや出前館などのデリバリーサービスで星3.5以下が続くと、検索結果で下のほうに埋もれてしまい、注文数に大きな影響が出ます。高評価を維持することで、儲かる流れを作りやすくなります。

レビューが低い理由の多くは、料理の温度・容器の破損・受け渡し時間の遅延など、“料理そのものの味”以前の問題が多いのも特徴です。配達までの時間を見越した仕込みや梱包の工夫が欠かせません。

低いレビューや悪い口コミに対してどのように対処すればいいのかわからない方は、『【完全版】口コミで悪い評価がついた時の対処方法!返信の仕方から削除依頼まで徹底解説!』の記事も参考になります。

3-2. メニュー開発や配送容器を軽視するとリピートがつかない

ゴーストレストランでリピーターを得るには、配達後も料理のクオリティが落ちにくいメニュー設計がカギを握ります。揚げ物や焼き物は比較的温度や形状を保ちやすいですが、汁物や生もの、冷たいスイーツ系は配送中に品質が変わりやすいため、容器にこだわる必要があります。メニュー写真だけ見ると美味しそうでも、実際に届く頃には盛り付けが崩れてしまっては次回の注文につながりません。

特にラーメンや丼もの専門店のゴーストレストランでは、パッケージ選びやスープ容器の密閉度をテストしたうえで運営を開始するのが望ましいです。

第4章. 複数ブランドで儲かる体制に!ゴーストレストランをマルチ展開するメリット!

4-1. 1つのキッチンで複数メニューを同時に運営する方法

ゴーストレストランの大きな利点は、看板や店内のコンセプトに縛られず、同じキッチンで複数の専門店を同時に展開できる点です。たとえば、唐揚げ専門店とカレー専門店を別ブランドとして同時並行で運営すれば、仕込みや食材の一部を共有しながら、より幅広い顧客ニーズを取り込むことが可能です。

定番メニューだけでは飽きが来る顧客に対し、唐揚げ・カレーという2つのブランドを揃えておけば、「今日はスパイシーな気分」「明日はさっぱりした唐揚げだけ食べたい」など、注文の選択肢を増やせます。こうした戦略は結果的に儲かるチャンスを増やします。またデリバリーアプリ上では別店舗として表示されるので、同じオーナーが運営していると気づかないお客さんも多いでしょう。

複数ブランドを成功に導くSNS活用法も、あわせてご覧ください。

4-2. オペレーションを最適化して配達員の待ち時間をゼロに

マルチブランドを展開するなら、特にピークタイムの対応がポイントです。複数ブランドへの注文が同時に入ると、仕込みや盛り付けが追いつかなくなり、配達員を長時間待たせる恐れがあります。配達員が待たされると、料理が冷めやすくなりレビュー評価が下がるリスクが高まるため、事前に作業動線を見直す必要があります。

たとえば、調理と受け渡しの担当を分けることで、調理スタッフは料理に集中し、もう一人が梱包や配達員への対応を専任する仕組みが考えられます。メニュー数が増えるほど混乱しがちなので、注文の流れに応じた作業フローを時系列でマニュアル化するのも有効です。

第5章. フランチャイズにするか?個人で始めるか?開業スタイル別の費用とリスク

5-1. フランチャイズ加入で注意すべきロイヤリティと広告分担

ゴーストレストランを始める際、手軽に軌道に乗せたいならフランチャイズ加盟という選択肢があります。フランチャイズなら、すでに認知度のあるブランド名やメニューを利用できるため、開業後の集客で優位に立ちやすいのがメリットです。調理マニュアルや仕入れルートが整備されている本部も多く、初心者でもスタートしやすいでしょう。

ただし、加盟金やロイヤリティが発生するため、「予想よりも手元に利益が残らない」という事態になりがちです。さらに、フランチャイズ本部が広告展開を管理しているケースでは、広告費の一部を分担する場合も。よくあるのが、売上から一定割合をロイヤリティとして支払い、その上で広告分担金を毎月プラスアルファで納めるという契約形態です。

フランチャイズを選ぶなら、ロイヤリティの算出方法(売上ベースか利益ベースか)や広告費分担の有無、契約期間・更新料などを細かく確認しておきましょう。これらを確認して無駄なコストを減らし、儲かる道を模索するのが重要です。

5-2. 個人事業主 vs 法人設立、ゴーストレストラン開業資金と信用度はどう違う?

フランチャイズに限らず、ゴーストレストランを開業する場合「個人事業主として始めるか、法人を設立するか」という選択肢があります。個人事業主なら、開業届を税務署に提出するだけでスタートできるため、スピーディーかつ費用をあまりかけずに事業を起こせるのが魅力です。

一方、融資や補助金を受けやすさという点では、法人のほうが金融機関からの信用度が高いと言われています。また、事業規模が拡大して月商が数百万円を超えるようになると、法人化するほうが税制上メリットが出るケースもあります。

どちらにも一長一短があるため、事業拡大のビジョンや資金需要のタイミングで見極めると良いでしょう。

第6章. ゴーストレストランの開業方法!保健所手続きとクラウドキッチン

6-1. ゴーストレストランで必要となる厨房設備と衛生管理

ゴーストレストランであっても、通常の飲食店と同様に保健所の営業許可が必須です。店内飲食スペースがなくとも、食品を取り扱う以上は自治体の衛生基準を満たさなければなりません。具体的には、シンクや排水設備の数、換気扇の設置、壁や床の素材などが基準をクリアしている必要があります。許可申請時には、厨房レイアウト図や使用器具の一覧、食品衛生責任者の資格証明を提出するのが一般的。自治体によっては申請から実際に許可が降りるまで2〜3週間ほどかかるため、開業スケジュールに余裕を持つことが大切です。スムーズに開業することで、早く儲かる体制を整えられます。

ゴーストレストランを開業する前に、テイクアウトやデリバリーに必要な許可や申請内容が、『飲食店でテイクアウト販売を始めるには許可が必要?具体的な始め方や準備・注意点を徹底解説!』で詳しく載ってますので参考にどうぞ。

6-2. クラウドキッチン・シェアキッチンを使うメリットと相場

「物件を自力で探して改装するのが大変」「もっと初期費用を抑えたい」という場合は、クラウドキッチンやシェアキッチンの活用が候補に上がります。クラウドキッチンは、デリバリー専用に特化した調理施設で、複数のゴーストレストランが同じ空間を区画ごとに借りるスタイル。シェアキッチンは共用設備を複数人で使う仕組みで、会員登録制になっている場合もあります。

大都市圏では月額数十万円のプランもありますが、設備費や内装費がかからない分、自前で物件を改装するより安く済むケースが多いです。また、配達員が集中しやすい立地にあるクラウドキッチンなら、ライダーの確保や受注効率が上がるメリットもあります。

第7章. 利益シミュレーションの具体例:月商100万円超えの実例と成功パターン

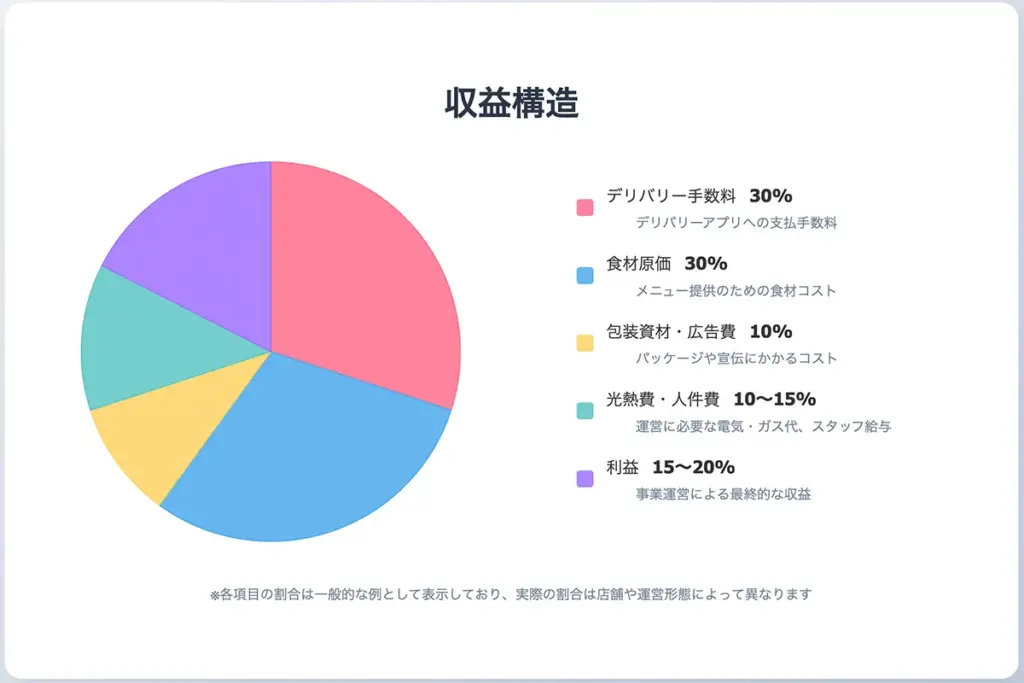

7-1. 月商と利益率をどう伸ばす? データで見る稼ぎ方

ゴーストレストランで安定的に「儲かる」状態をつくるには、売上高だけでなく利益率にも目を向けることが重要です。多くの店舗が目標とする月商100万円を例に、デリバリーサービスの手数料や原価率、人件費を含めた具体シミュレーションで実際にどれだけ儲かるかを試算してみましょう。

たとえば、1日の受注数を平均30件、客単価を1,200円と設定すると、1日あたりの売上は36,000円、これを30日続ければ月商は108万円です。ここから、

- デリバリー手数料(約30%)

- 食材原価(約30%)

- 包装資材・広告費(約10%)

- 光熱費・人件費(10〜15%)

などを引くと、最終的に手元に残るのはおおよそ20〜25万円程度になるケースが多いです。もちろん、メニューの原価や利用するデリバリーサービスの手数料率、営業時間によって結果は変わります。しかし、こうしたシミュレーションを事前に行うことで、「1日平均30件を捌けるオペレーションをどう組むか」「客単価を上げるにはどうするか」といった具体的な対策が見えてきます。

7-2. デリバリー需要が落ちる時期への備え:キャンペーン活用法

飲食店の需要は季節や時間帯によって大きく変動します。特にゴーストレストランは、通りがかり客が存在しないため、売上のほとんどをデリバリーサービスからの注文に頼ることになるでしょう。そこで、需要が落ち込みやすいシーズンや時間帯に向けて「キャンペーン」を積極的に活用するのが得策です。

Uber Eatsや出前館など、多くのプラットフォームでは期間限定の割引クーポンや送料無料キャンペーンを行っています。こうした施策に合わせて、自店でも人気メニューを値引きしたり、セット商品を強化すると、落ち込みがちな時期でも一定の注文数を維持できます。また、独自にSNSやチラシでキャンペーンをPRしておき、「オフピーク時間帯の割引」などを打ち出して少しでも儲かる時間帯を増やす工夫しましょう。注文が分散されればピーク時の混雑が和らぎ、オペレーションの質を保ちやすくなります。

第8章. 実際に経験して感じた儲かるゴーストレストランに共通するポイント

8-1. 私が複数ブランドでリスクを分散させたリアル体験

ゴーストレストランは、固定費が低い代わりにデリバリー手数料や広告費で利益を圧迫されがちです。そこで、筆者自身が実践して効果があったのが、複数ブランド運営によるリスク分散です。具体的には、昼は「カレー専門店」、夜は「唐揚げ専門店」をメインブランドとして運営していました。

ランチタイムは比較的スパイシーなカレーが好まれやすく、夜はお酒のつまみにもなる唐揚げが伸びるという顧客動向を狙った形です。結果的に、時間帯による注文数のブレを軽減し、同じキッチンとスタッフで2つのブランドをこなすことで人件費や調理器具のコストを効率化したことで、より儲かるオペレーションを実現。何より、昼と夜の別ブランドがそれぞれ独立して評価を集めるため、レビュー面でも相乗効果が得られたのです。

8-2. 行政書士&飲食コンサルが語る「黒字化を早める施策」

ゴーストレストランの専門家に話を聞くと、「最初の3カ月が勝負」だと口をそろえて言います。評価が固まる前の初期段階で、低評価を回避しながら売上を作る必要があるからです。

これらの視点を踏まえると、厨房設備や容器選び、スタッフの配置などは黒字化を早め、儲かる体制作りの重要ポイントといえます。最初のレビューを大事にしつつ、柔軟にメニューや価格帯を微調整することで、3カ月以内の黒字転換を目指しましょう。

第9章. ゴーストレストランについてよくある質問

9-1. Q:保健所への届出は必要?

A:ゴーストレストランは「実店舗がないから自由に儲かる営業ができる」と誤解されることがあります。しかし、食品を調理・販売する以上、飲食店営業許可を取得し、衛生基準を守らなければ違法行為とみなされる可能性が高いです。特に、自宅キッチンをそのまま使っている場合や、住所を明示せずにデリバリーだけを行っている店舗は要注意。Uber Eatsや出前館などのプラットフォーム側でも、登録時に営業許可証や保健所の検査書類を提出させる運用が基本です。

9-2. Q:ゴーストレストランは1人運営でも回せる?

A:ゴーストレストランは客席対応が不要であるため、「1人でも十分に回せるのでは?」と考える方が少なくありません。実際、少量のテイクアウトやデリバリー対応だけなら1人でも可能という事例はあります。とはいえ、ピークタイムの同時注文や仕込み作業、梱包・受け渡しなどが重なると、ワンオペでは対応に限界が出やすいです。

人手不足が原因となる対応の遅さや雑さはレビュー評価にも直結するため、「落ち着いて捌けるライン以上のオーダーは受けない」などのルールを設けるか、数時間だけでもアルバイトを雇うなどの選択肢を考えるのが現実的です。

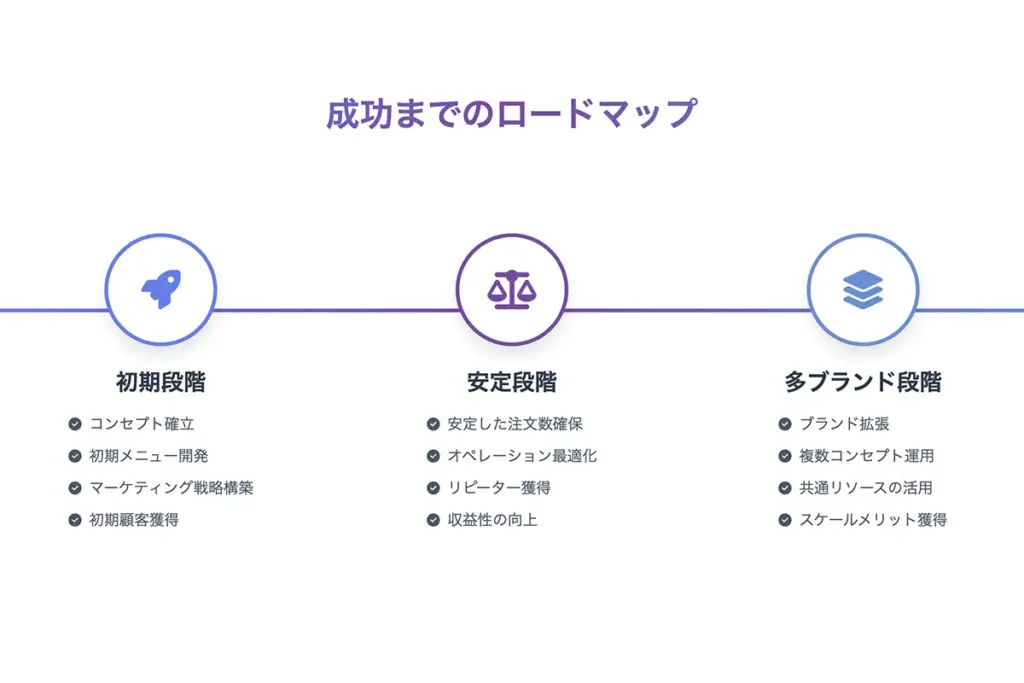

第10章. ゴーストレストランはやり方次第でしっかり儲かる!

10-1. テスト開業でメニューを絞り、レビュー評価を最優先

ゴーストレストランを始める際、いきなり多くのメニューを用意してしまうと、オペレーションの複雑化や仕込み負担が増え、最初の段階で混乱しがちです。特にデリバリーサービスでは「最初につくレビュー評価」が今後の集客を大きく左右するため、最初は数品の看板メニューに絞ったテスト開業がおすすめです。ここでつまずかないよ注意し、儲かる起動に乗せるようにしましょう。

たとえば、唐揚げだけを中心に3〜4種類の味つけで展開してみる、カレーなら定番の辛口・甘口を用意しておくなど、商品点数を最小限に抑えてオペレーションを確立します。配達員への受け渡しをスムーズに行い、料理が崩れない梱包方法や容器選びを徹底できれば、星評価を高めやすくなるのがポイントです。

最初についたレビューや口コミに対して、より効果的な返信方法のテンプレートを『口コミへの効果的な返信方法とは?印象の良い例文やテンプレートを大公開!』の記事でまとめていますので併せてご確認ください。

10-2. 長期的に目指すマルチブランド・販促強化プラン

ゴーストレストランの売上が安定してきたら、次のステップとしてマルチブランド展開や販促活動の強化を検討しましょう。複数ブランドを運営することで、昼夜・平日週末といった時間帯やターゲット層の違いを取り込み、さらに売上機会を増やせます。

このように、まずはテスト開業でレビュー評価を獲得し、軌道に乗ったら複数ブランドや販促を強化するというステップを踏むと、安定した収益、つまり儲かる仕組みを構築できるわけです。ゴーストレストランならではの低リスクを活かしながら、長期的な儲かる戦略を練り、持続的な成長を目指しましょう。