第1章. 飲食店におけるテイクアウトの重要性と必要な許可

1-1. 社会のニーズが変化:テイクアウト需要が拡大する理由

コロナ禍を機に、外食産業は売上減に直面し、多くの飲食店がテイクアウトやデリバリーの導入に踏み切りました。消費者の生活環境が変化し、「自宅で外食気分を楽しみたい」「混雑を避けて料理を受け取りたい」というニーズが一気に高まったためです。また、忙しいワーキング世代や子育て層は時間短縮のために弁当や惣菜を求める傾向が強く、これらがテイクアウト需要拡大の原動力となっています。

さらに、SNSの普及によって「写真映え」するスイーツや焼き菓子を気軽にシェアできる時代になり、ケーキやアイスクリームなどの取り扱いにも注目が集まっています。飲食店としては、従来の店内提供だけでなくテイクアウトメニューを充実させることで、新たな顧客層を取り込みやすくなるのが大きなメリットです。

1-2. 飲食店営業許可だけじゃ足りない?追加許可の境界線

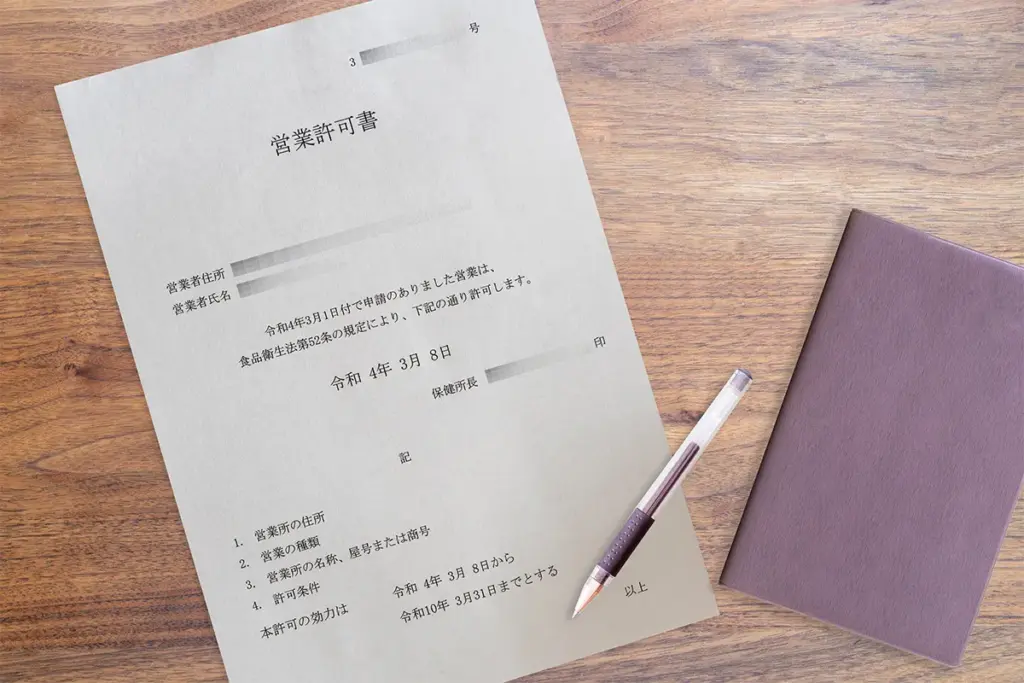

多くの方は「すでに飲食店営業許可を取っているからテイクアウトも自由にできるはず」と思いがちです。しかし、ケーキや焼き菓子、アイスクリームのように菓子製造が絡む場合は、“菓子製造業許可”や“アイスクリーム類製造業許可”などが別途必要となるケースがあります。

たとえば、店内でスイーツを提供するだけなら飲食店営業許可でカバーできることがほとんどです。しかし、「商品を包装して販売する」「持ち帰りや配送を前提にした製造工程がある」と判断されると、菓子製造許可等の追加許可が必要と見なされることが少なくありません。これは、調理過程や衛生管理体制が店内飲食用とは異なるためです。また、容器や保存方法、食品表示なども保健所のチェックポイントになりやすく、食中毒リスクやアレルギー表記などの注意点を十分に押さえる必要があります。飲食店側は、「自分のメニューがどの許可区分に入るのか」を早めに保健所へ確認するのが確実です。

第2章. 飲食店がテイクアウトを導入するメリットとデメリット

2-1. 売上アップ・新規顧客獲得など導入メリットを深堀り

テイクアウトの導入は、「客単価の向上」「新規顧客の創出」「店内席数に左右されない売上拡大」など、多くのメリットが見込めます。とくに忙しい時間帯に自宅やオフィスで食事をとりたい層や、地元のスイーツを手土産にしたい層などは潜在的な需要が大きいと言われています。

実践談:筆者が手掛ける小さなカフェのケース

また、新しく開拓した顧客層の一部は、店内提供が可能になってから来店客に変わる例も出てきました。つまりテイクアウト導入は短期的な売上補填だけでなく、長期的なファン作りにもつながるポテンシャルがあるのです。

2-2. 軽減税率と衛生管理など見落としがちな注意点

テイクアウトを行う際は、軽減税率(8%)の適用があるため、店内飲食(10%)との会計方法を分ける必要があります。レジシステムをしっかり調整しないと、誤って10%を取ってしまう、あるいは8%で計上してしまうトラブルも考えられるので注意が必要です。

さらに、食品の持ち帰り時間や保存温度が適切に管理できていないと、食中毒が発生するリスクが高まります。店内調理とは違い、「持ち帰り後の自己管理も含めて十分説明を行うこと」が大切です。アレルギー表示や消費期限のラベルなど、食品表示法のルールを守った情報提供が求められます。

- 注意点1:衛生管理基準

テイクアウト商品を詰める容器の清潔度、防虫・防鼠対策、冷蔵設備の温度設定など、普段の店内営業よりも気を配る箇所が増えます。 - 注意点2:スタッフ教育

テイクアウトやデリバリー用に調理したものを店内用と混ぜない、包装時に直接手で触れないなど、調理・包装時のオペレーションをマニュアル化して共有する必要があります。

テイクアウト導入時にGoogleマップでの集客強化が有効です。詳しいことは『【2025年最新】飲食店のMEO対策完全ガイド!Googleマップからの集客・売上を最大化する方法を大公開!』の記事にまとめています。

第3章. 飲食店がテイクアウトやデリバリー営業を始める時に必要な保健所の許可とは?

3-1. ケーキやアイスクリームをテイクアウト・デリバリーする場合

すでに飲食店営業許可を取得していても、ケーキやアイスクリームなど菓子製造に関わる商品をテイクアウトやデリバリーで扱う場合は、別区分の許可が必要です。特に、アイスクリーム類製造業許可は低温での製造工程や保管温度管理などの厳格なルールを満たす必要があるため、設備投資が大きくなる傾向にあります。

- 菓子製造許可が求められるケース

- 包装して店外に持ち出す形で販売する(焼き菓子・クッキーなど)

- 生菓子をホールで販売し、持ち帰る際に崩れないようパッケージする

- 他の販売場所・ネット通販向けに製造して配送する

- 包装して店外に持ち出す形で販売する(焼き菓子・クッキーなど)

こうした販売形態では、保健所が定める施設基準と衛生管理体制をクリアしないと無許可営業とみなされるおそれがあります。事前にキッチンの設備図面を保健所に相談し、「施設の区画が十分か」「器具やシンクの数が足りているか」を確認しましょう。

3-2. お酒類をテイクアウト・デリバリー販売する場合

飲食店の大きな収益源となっているお酒類も、テイクアウトやデリバリーで販売する場合は注意が必要です。酒類を含む飲料を持ち帰り販売するには、保健所だけでなく国税庁の酒類販売免許が必要となるケースがあります。

- 許可が必要となる例

- ボトルワインを持ち帰り可能にする

- 自作のカクテルを容器に詰めてデリバリーする

- 量り売りで日本酒を販売する

- ボトルワインを持ち帰り可能にする

また、深夜営業や未成年への販売規制など、追加で守るべきルールが多いのが特徴です。たとえば、「深夜0時以降にアルコールを売る際の営業区分」「配達時の年齢確認」など、条例や法律の整合性をとらなければ違法行為とみなされる可能性もあります。

第4章. 営業許可を受けている店内で、新たな事業としてテイクアウトを始める場合の注意点

4-1. 飲食店の店舗内で販売している食品を別の施設でテイクアウトとして販売するケース

飲食店の中には、現在の店舗だけでなく別の施設(キッチンカー、セントラルキッチン、シェアキッチン等)を活用し、調理済みの食品を販売することを検討しているところもあります。ここでポイントになるのが、「どこで製造するのか」「どこで販売するのか」という2つの視点です。

- 製造場所の営業許可

- 菓子製造許可やアイスクリーム類製造業許可が必要な商品を作る場合は、実際に調理・加工を行う場所(施設)がその許可を取得しているかが重要です。

- たとえば、メイン店舗で飲食店営業許可しか取得していないのに、菓子やアイスを別の拠点で製造して販売するなら、製造拠点に応じた許可が求められます。

- 菓子製造許可やアイスクリーム類製造業許可が必要な商品を作る場合は、実際に調理・加工を行う場所(施設)がその許可を取得しているかが重要です。

- 販売場所での追加許可

- 販売を行う場所(例:物販スペース、移動販売車など)は、自治体によっては届出制で足りるか、もしくは物販専用の食品営業許可が必要か異なります。

- 「飲食店の延長でOK」と思い込まず、必ず事前に管轄保健所に確認しましょう。

- 販売を行う場所(例:物販スペース、移動販売車など)は、自治体によっては届出制で足りるか、もしくは物販専用の食品営業許可が必要か異なります。

ワンポイント

近年増えている「飲食店×キッチンカー」の組み合わせでは、キッチンカーにも飲食店営業(自動車)許可が必要になる場合があります。固定店舗とは異なる衛生基準があるため、注意点を再度チェックしてください。

4-2. テイクアウト商品の消費期限表示は義務?衛生面の落とし穴

テイクアウト向けに商品を販売するときは、消費期限や賞味期限表示が求められるケースが多くあります。店内提供だけなら不要だった表示項目が、テイクアウトの包装形態になることで一気に増えるのです。

- 消費期限 or 賞味期限の違い

- 消費期限:製造後、日持ちしない食品に設定。安全に食べられる期限であり、短い期間(数日以内など)。

- 賞味期限:比較的日持ちする食品に設定。美味しく食べられる期間の目安。

- 消費期限:製造後、日持ちしない食品に設定。安全に食べられる期限であり、短い期間(数日以内など)。

菓子製造許可が絡む商品のほとんどは、原材料と合わせて期限表示が必須とされることが多いです。特に焼き菓子や生菓子で、卵や乳製品を使う場合にはアレルギー表示と同時に注意して設定してください。

さらに、温度管理も見落とせないポイントです。店内の冷蔵ショーケースでは安全に保管できても、持ち帰り後に常温放置されると食中毒リスクが高まる商品があります。こうした場合、「○時間以内にお召し上がりください」といった注意ラベルを貼り、購入者へ明示する工夫が必要です。

4-3. 飲食店がテイクアウトを始める際の衛生管理:注意すべき3つのポイント

飲食店内の一角を利用する形で新たにテイクアウト事業を始めるとき、店内オペレーションとテイクアウト用の調理工程が混在しやすくなります。特にクロスコンタミネーション(異なる食材や製造工程が混ざり合うこと)は食中毒事故の大きな原因です。以下の3点を念頭に衛生体制を再構築しましょう。

- 動線の分離

- テイクアウト用のメニューを仕込むスペースと、店内飲食用の調理スペースを区分する。

- 生菓子の加工エリアは防虫・防鼠対策を強化し、使用後すぐに洗浄するなど徹底する。

- テイクアウト用のメニューを仕込むスペースと、店内飲食用の調理スペースを区分する。

- 容器・包装材の清潔管理

- テイクアウト商品を詰めるトレーやボックスを適切に保管し、異物混入を防ぐ。

- 積み上げ保管で汚れが付着しないよう、棚やラックを導入すると良い。

- テイクアウト商品を詰めるトレーやボックスを適切に保管し、異物混入を防ぐ。

- スタッフ教育と定期点検

- 新たにテイクアウト専任スタッフを配置する場合、HACCPを踏まえた衛生教育を実施。

- 各作業工程ごとにチェックリストを用意し、調理者の交代時でもミスが起こりにくい体制を整える。

- 新たにテイクアウト専任スタッフを配置する場合、HACCPを踏まえた衛生教育を実施。

衛生管理のオペレーション作成については、『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』の記事が参考になります。

第5章. 飲食店でのテイクアウトに関する許可や申請についてよくある質問

5-1. Q:飲食店営業許可があれば、菓子やアイス販売まで全てカバーできる?

A:飲食店営業許可は「店内での飲食提供」を前提にしており、菓子製造やアイスクリーム類製造を包装して販売する形態まで包括しているわけではありません。たとえば、生菓子をカットしてすぐ提供するなら問題ない場合が多いですが、店内で焼いたクッキーを袋詰めにして販売するなら菓子製造許可が必要になる可能性が高いです。

最終的には管轄の保健所が判断するため、新たにテイクアウト商品を追加する際には、早めに担当者へ相談しましょう。

5-2. Q:デリバリーOKとテイクアウトOKは同じ扱い?

A:テイクアウトはお客様が直接店舗で料理を受け取り、持ち帰る形態。一方、デリバリーは第三者(配達スタッフ)を介して運搬されるため、食品の管理方法が大きく変わります。

保健所によっては、「配達中の温度管理」「容器の密閉性」など、より厳重な衛生対策を求められる場合があります。メニューや設備によっては、運搬に関する追加報告が必要になることもあるので、まったく同じ扱いと考えるのは危険です。

5-3. Q:お酒を持ち帰り販売したいが、どこに申請すればいい?

アルコール類の持ち帰り・デリバリー販売には、保健所だけでなく税務署(国税庁)の酒類販売免許が関わります。よくある流れは次の通りです。

- 飲食店営業許可の範囲確認

(店内飲食のみを想定しているか、ボトル販売等の免許を既に持っているか) - 酒類販売免許の申請

(ボトル販売・缶販売ならリカーショップに近い取り扱いとなるケースが多い) - 販売方法のルール整備

(未成年者への販売防止策、深夜販売時の届け出、運搬時の年齢確認方法など)

手続きには数ヶ月を要することもあるので、早めに着手するのが賢明です。

5-4. Q:菓子製造許可の取得にはどれくらい費用がかかる?

菓子製造許可の申請費用は自治体によって異なりますが、概ね1万5千円前後から2万円程度が一般的です。ただし、合わせて設備投資や改装が必要になる場合があります。

・申請手数料:1万5千~2万円ほど(地域差あり)

・改装費用:床材、シンクの増設、防虫防鼠対策などで数十万円~数百万円になるケースも

特に仕切りや動線を区切る工事が発生するとコストが上がりやすいので、事前の計画が重要です。

5-5. Q:テイクアウト用に改装したいけど、大まかな目安は?

改装費用は店舗の広さや既存設備の状態で大きく変わります。簡単に受け渡し口を設置するだけなら数万円~数十万円ほどで済むこともありますが、調理区画を分割したり、菓子製造に適した床・壁材へ全面的に貼り替える場合は100万円以上の投資が必要になるケースがあります。

保健所に図面を持参し「どの程度の改装が要るか」早い段階で打ち合わせしておくことで、不要な工事を回避できるでしょう。

5-6. Q:ネット販売もしたいけど、菓子製造許可だけで大丈夫?

焼き菓子やクッキーなど日持ちのする商品なら、菓子製造許可でネット販売しやすい場合が多いです。ただし、アイスクリームや生菓子をネット通販する場合は、低温管理や配送中の温度帯など追加の衛生管理が求められるため、保健所からの指導が入る場合もあります。

また、原材料表示やアレルギー表示など食品表示法のルールを順守し、配送形態に合ったラベルや梱包を準備しておくことが大切です。

第6章. 飲食店のテイクアウトをこれから始めたい人へ

6-1. 許可取得後も続く衛生&法令遵守:定期的な保健所連携の重要性

各種許可を取得してテイクアウトやデリバリーを始められたとしても、衛生管理や法令遵守は継続的な取り組みが必要です。たとえば、HACCPに基づく記録を続けることで、食中毒リスクを下げるだけでなく、万が一問題が起きた際のトレースが容易になります。

また、新メニューを追加する際に工程や原材料が変わるなら、再度保健所に相談して施設基準が変わらないか、菓子製造許可が拡張範囲内に収まるかなどを確認しましょう。

6-2. 許可を取得して多角化に挑戦!飲食店の未来を広げる一歩に

テイクアウト導入や新規事業追加(スイーツ・アルコールなど)は、既存の客層に留まらず、新しい市場を開拓する大きなチャンスです。焼き菓子や生菓子をオンライン販売したり、アルコールの持ち帰りサービスを拡充してリピーターを増やす店舗も増えています。

こうした多角化は、一見面倒に見える許可申請や衛生管理をクリアしてこそ本領を発揮します。「手続きが大変……」と敬遠せず、正しいルール下で安定した収益源を築くことが、飲食店の未来をさらに広げるポイントです。