第1章 飲食店における集客は特殊?

「集客」という言葉はビジネス全般で使われますが、飲食店における集客は少し特殊な側面を持っています。というのも、飲食店は実際に顧客が来店してこそ初めて売上が発生する“リアルの場”があるからです。インターネットやSNSなどオンラインでの情報発信が進んだ現在でも、お客様に足を運んでもらわないと始まらないという特徴があります。

そのため、「集客=お店に興味を持ってもらい、実際に来店してもらうまでの一連の流れ」を設計することが重要です。単純に広告を打つだけではなく、ブログやホームページ、SNSなどを活用して店舗の魅力を伝え、ターゲットとなる顧客の行動を後押しする施策が必要になります。せっかく広告で興味を引いても、実際にお店へ誘導する方法や導線がしっかりしていないと、その先の来店獲得にはつながりにくいのです。

また、飲食店の場合は“味”や“雰囲気”といった体験価値も大きなウエイトを占めます。ブログなどを通じてお店のストーリーや料理のこだわり、スタッフの人柄などを伝えることで、ユーザーが抱きがちな不安を取り除き、顧客としてのハードルを下げられます。実店舗であるからこそ「リアルに行ってみたい」という欲求を刺激する情報発信が有効で、これがブログ集客にも大いに役立つポイントです。

さらに、オンライン経由での集客は一度軌道に乗ると安定したリピーターを獲得しやすいというメリットもあります。特にブログ記事は一度書いておけば資産として残り続け、時間が経ってもユーザーの検索ニーズに合えば読まれます。結果として、長期的にお店の存在感を広げ、お客様が来店したくなるように促すことができるのです。

本章の要点としては、「飲食店がブログで集客する」というのは単に情報発信の手段が増えるだけではなく、来店を促す導線づくりやターゲット理解など総合的な施策が大切だということ。次章以降で、より具体的に飲食店の集客に必要なポイントや方法を掘り下げていきます。

第2章 なぜ飲食店はブログ集客をした方がいいの?効果的な6つのメリット

「本当にブログで集客できるの?」「SNSがあればブログは不要では?」と疑問に思う飲食店経営者の方も多いでしょう。しかし実際には、ブログはSNSにはない独特の強みを持つ、飲食店にとって非常に効果的な集客ツールなのです。ここでは、なぜブログが飲食店の集客に適しているのか、その具体的なメリットを詳しく解説します。

2-1. 長期的な資産として機能する「ストック型」メディア

ブログ最大の特徴は、一度書いた記事が長期間にわたって集客し続ける「資産性」にあります。SNSの投稿は時系列で流れ去ってしまいますが、ブログ記事は検索エンジンからの流入によって、何年後でも読まれ続ける可能性があります。

例えば、「渋谷 パスタ ランチ」というキーワードで上位表示される記事を一度書けば、そのキーワードで検索する人が存在する限り、継続的に新規顧客を獲得できます。実際に、3年前に書いた記事が今でも月間1,000人以上のアクセスを集め、そこから月20-30件の来店につながっている飲食店の事例も珍しくありません。

2-2. 情報量に制限がなく、お店の魅力を深く伝えられる

SNSでは文字数や画像枚数に制限がありますが、ブログなら制限なくお店の魅力を余すことなく発信できます。料理へのこだわり、食材の仕入れ先、調理工程、店内の雰囲気、スタッフの想いなど、来店を後押しする情報を詳細に伝えることが可能です。

特に飲食店の場合、「どんな味なのか」「どんな雰囲気なのか」という不安を抱えている潜在顧客が多いため、丁寧な説明によってその不安を解消し、来店のハードルを下げることができます。

2-3. 検索エンジンからの「質の高い見込み客」を獲得

ブログのSEO対策により検索上位に表示されれば、すでに来店意欲の高い見込み客を効率的に集客できます。「エリア名+料理ジャンル」で検索している人は、実際にお店を探している確率が高く、コンバージョン率(来店率)も高くなる傾向があります。

Google検索からの流入は、SNSからの流入と比較して約3倍の来店率を記録するというデータもあり、質の高い集客が期待できます。

2-4. コストパフォーマンスが抜群に良い

一度ブログを構築してしまえば、継続的な広告費をかけることなく集客できます。有料広告の場合、予算を止めれば集客も止まりますが、ブログは記事が検索上位に表示され続ける限り、無料で集客し続けてくれます。

初期の記事作成には時間と労力がかかりますが、長期的に見れば月数万円の広告費に匹敵する集客効果を継続的に得られるため、コストパフォーマンスは非常に優秀です。

2-5. ブランディング効果で他店との差別化が可能

ブログを通じて店主の想いや料理への哲学、お店の歴史などを継続的に発信することで、単なる飲食店を超えた「ブランド」として認知されるようになります。これにより、価格競争に巻き込まれることなく、ファンを獲得できます。

お客様が「あのお店のブログを読んでいると、料理への愛情が伝わってくる」と感じれば、多少価格が高くてもリピートしてもらえる可能性が高まります。

2-6. SNSやメルマガとの相乗効果が期待できる

ブログは他の集客ツールとの親和性が高く、組み合わせることで相乗効果を発揮します。SNSでブログ記事をシェアしたり、メルマガでブログの更新情報を配信したりすることで、それぞれの媒体の弱点を補完し合えます。

各媒体の特徴と連携効果

| 媒体 | 得意分野 | 苦手分野 | ブログとの連携効果 |

|---|---|---|---|

| 視覚的訴求 | 詳細な説明 | 写真で興味を引き→ブログで詳細説明 | |

| 拡散力 | 情報の蓄積 | 話題作り→ブログで深掘り | |

| メルマガ | 個別アプローチ | 新規獲得 | ブログで新規獲得→メルマガでリピート促進 |

このように、ブログは飲食店の集客において、短期的な効果だけでなく長期的な資産形成にも寄与する、非常に価値の高いツールといえます。

第3章 飲食店のブログ集客を成功させる5つの基本ポイント

ブログの効果を理解したところで、実際に成果を上げるためには戦略的なアプローチが必要です。やみくもに記事を書いても集客につながりません。ここでは、飲食店がブログ集客で確実に成果を上げるために押さえておくべき5つの基本ポイントを、具体的な手法とともに解説します。

3-1. 明確なターゲット設定とペルソナ作成

ブログ集客の成否を決める最重要ポイントがターゲット設定です。「誰に向けて書くのか」が曖昧だと、誰の心にも響かない記事になってしまいます。

ペルソナ作成ワークシート例

基本情報

- 年齢:30代前半

- 性別:女性

- 職業:会社員(営業職)

- 年収:400万円

- 居住地:渋谷区在住

ライフスタイル

- 平日は残業が多く、外食が中心

- 休日は友人とカフェ巡りを楽しむ

- インスタグラムで情報収集することが多い

- 健康志向で、オーガニック食材に関心がある

お店選びの基準

- アクセスの良さ(駅から徒歩5分以内)

- 写真映えする料理

- 1,500-2,500円の価格帯

- 清潔で落ち着いた雰囲気

ターゲット別記事テーマ例

| ターゲット | 記事テーマ例 | 訴求ポイント |

|---|---|---|

| ビジネスランチ利用者 | 「15分で食べられる!忙しいビジネスマンにおすすめのランチメニュー5選」 | スピード、ボリューム、栄養バランス |

| 女性グループ | 「インスタ映え確実!フォトジェニックなデザートプレート」 | 見た目の美しさ、シェア可能なサイズ |

| ファミリー層 | 「子連れ歓迎!キッズメニュー充実の理由とこだわり」 | 子供への配慮、安全性、栄養面 |

3-2. 店舗の現状分析と競合調査

効果的なブログ戦略を立てるには、まず自店の現状と競合の状況を正確に把握する必要があります。

集客現状チェックリスト

□ 時間帯別来客数の把握

- ランチタイム:平均○○名/日

- ディナータイム:平均○○名/日

- 最も混雑する時間帯と空いている時間帯の特定

□ 顧客層の分析

- 年齢層別の来店比率

- 男女比

- 一人客/グループ客の比率

- リピート率

□ 集客経路の把握

- 通りがかり:○○%

- 紹介・口コミ:○○%

- SNS経由:○○%

- グルメサイト経由:○○%

□ 競合店の調査

- 半径500m以内の同業他店のメニュー・価格帯

- 各店のSNSフォロワー数とエンゲージメント率

- ブログ運営の有無と更新頻度

3-3. 複数集客チャネルの戦略的組み合わせ

ブログ単体ではなく、他の集客方法と組み合わせることで相乗効果を生み出せます。

予算別最適組み合わせパターン

【月予算5万円以下のパターン】

- ブログ(WordPress):月2,000円

- Instagram運用:無料(自社運用)

- Googleマイビジネス:無料

- 食べログ基本掲載:無料

【月予算10万円のパターン】

- ブログ(WordPress):月2,000円

- Instagram広告:月30,000円

- 食べログ有料プラン:月30,000円

- チラシ作成・配布:月20,000円

- LINE公式アカウント:月数千円

【月予算20万円以上のパターン】

- ブログプロ仕様:月5,000円

- 各種SNS広告:月100,000円

- グルメサイト複数有料掲載:月50,000円

- メルマガ配信システム:月10,000円

- 外部ライター記事作成依頼:月30,000円

連携効果を最大化する導線設計

SNS投稿で話題作り→プロフィールからブログへ誘導

ブログで詳細情報提供→店舗情報ページへ誘導

来店特典・クーポン提示→予約システムへ誘導

アンケートでメルマガ登録→リピート促進

3-4. 新規客とリピーター向けのアプローチ分け

新規顧客とリピーターでは必要な情報が異なるため、それぞれに特化したコンテンツ戦略が必要です。

新規客向けコンテンツ戦略

目的:不安解消と来店動機の創出

- 店内写真を多用した雰囲気紹介記事

- 人気メニューランキングと詳細解説

- アクセス方法と駐車場情報

- 初回来店者向けの注文ガイド

- 価格帯とボリューム感の目安

記事例:「初めての方へ:当店での上手な楽しみ方ガイド」「迷ったらコレ!初回来店におすすめメニュー3選」

リピーター向けコンテンツ戦略

目的:再来店動機の創出と愛着の醸成

- 季節限定メニューの先行紹介

- 料理開発の裏話・こだわり

- 常連客限定イベントの案内

- スタッフのおすすめ料理とその理由

- 食材の仕入れ先や生産者の紹介

記事例:「常連様だけに教える隠れメニューの秘密」「今月のシェフ特選!旬の食材を使った限定コース」

3-5. 継続可能な更新体制の構築

ブログ集客で最も重要なのは継続性です。更新が止まってしまえば、せっかく構築した集客の仕組みも機能しなくなってしまいます。大事なことは店長やオーナーだけでなく、スタッフ全員で取り組むことです。

第4章 SEO対策とブログ運営の実践的ノウハウをご紹介!

本格的にブログで集客するためには、単に記事を書くだけでは不十分です。検索で上位表示されるSEO対策、読者を惹きつける写真撮影技術、そして何より長期間継続できるシステム作りが重要です。本章では、開始から成功まで必要な全てのノウハウを体系的に解説します。

4-1. SEO対策とキーワード選定の実践

飲食店特化のSEOキーワード選定5ステップ

まず、あなたのお店に関連する基本的なキーワードを4つのカテゴリに分けて整理しましょう。地域名(「渋谷」「新宿駅」「恵比寿」など)、料理ジャンル(「イタリアン」「焼肉」「カフェ」など)、利用シーン(「ランチ」「ディナー」「デート」「宴会」など)、特徴(「個室」「食べ放題」「テラス席」「禁煙」など)に分類することで、後のキーワード組み合わせが効率的になります。

Googleキーワードプランナーやラッコキーワードを使って、各キーワードの月間検索数と競合の強さを調べます。

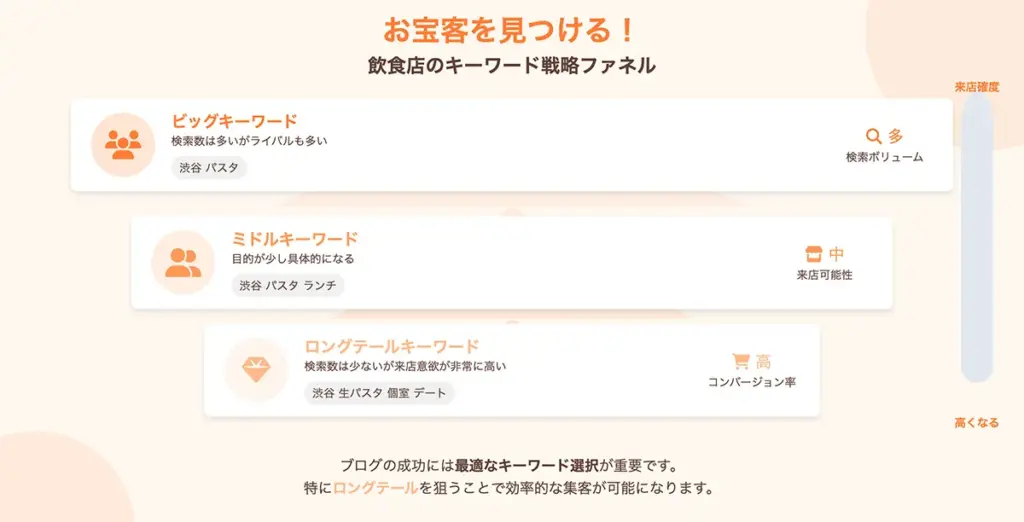

飲食店でねらい目のキーワード戦略

| キーワードタイプ | 例 | 月間検索数 | 競合度 | 狙いやすさ | 来店確度 |

|---|---|---|---|---|---|

| ビッグキーワード | 「渋谷 パスタ」 | 1,000回 | 高 | ★★☆ | ★★☆ |

| ミドルキーワード | 「渋谷駅 パスタ ランチ」 | 500回 | 中 | ★★★ | ★★★★ |

| ロングテール | 「渋谷 生パスタ 個室 デート」 | 100回 | 低 | ★★★★★ | ★★★★★ |

競合が少なく、来店意欲の高いユーザーが検索する「3語以上の組み合わせキーワード」を狙います。「渋谷 イタリアン デート 個室」「新宿 焼肉 食べ放題 安い」「恵比寿 カフェ wifi 電源」「池袋 居酒屋 宴会 30名」などは、検索ユーザーの具体的なニーズを反映しているため、来店率の高い質の良いアクセスを期待できます。

時期によって検索されるキーワードを先取りして記事を準備することで、競合が少ない時期に上位表示を獲得できます。12月なら「忘年会 居酒屋 渋谷 個室」、3月なら「歓送迎会 レストラン 新宿 コース」、2月なら「バレンタイン カフェ 表参道」といったキーワードを2-3ヶ月前から仕込んでおくことが重要です。

上位表示されている競合記事を分析し、足りない情報や独自の切り口を見つけます。競合記事にない「駐車場の詳細情報」「アレルギー対応メニュー」「子連れ向けの設備」「深夜営業の詳細」などの情報を盛り込むことで、検索ユーザーにとってより価値の高いコンテンツを作成できます。

SEO対策についてより詳しく知りたい方は、『【完全版】飲食店のSEO対策攻略ガイド!店舗への集客効果や具体的な施策まで徹底解説!』の記事にまとめています。

4-2. 写真撮影・加工編集の10のテクニック

飲食店のブログにとって写真の質は集客に直結します。プロに依頼しなくても、以下のテクニックで劇的に写真の質を向上できます。

撮影テクニック編

自然光を最大限活用する

窓際の明るい場所で撮影し、午前10時〜午後2時の柔らかい光がベストタイミングです。直射日光は避け、レースカーテン越しの光を利用することで、料理に自然な陰影が生まれ、美味しそうに見えます。

三分割法で構図を決める

画面を縦横3等分して、交点に料理の中心を配置することで、視覚的にバランスの取れた写真になります。皿全体を中央に置くより、少し左右どちらかに寄せることで動きのある構図が作れます。

複数のアングルで撮影

真上から撮る俯瞰は全体のバランスが分かりやすく、斜め45度は立体感と奥行きが表現でき、横からのアングルは高さのある料理に適しています。

背景と小物で雰囲気作り

木製のテーブルやまな板で温かみを演出し、ナプキンやカトラリーで生活感をプラスします。お店のロゴ入りコースターを使うことで統一感も出せます。

湯気や動きのある瞬間を狙う

熱々の料理から立ち上る湯気、ソースをかける瞬間、カットする瞬間など、「今まさに」感のある写真は見る人の食欲を刺激します。

加工・編集テクニック編

明度・彩度の適切な調整

明度を+10〜20%程度明るくし、彩度を+10〜15%程度色を鮮やかにします。ただし、やりすぎると不自然になるので注意が必要です。

トリミングで不要な部分をカット

料理に集中させるため余計な背景を除去し、正方形(1:1)にトリミングすることで、SNS投稿にも活用できます。

統一感のあるトーン&マナーを維持

お店全体で写真の色味や雰囲気を統一し、ブランドイメージに合った加工を心がけることが重要です。

飲食店の撮影テクニックや外注したいと考えている方は、『飲食店で綺麗な写真撮影をする基本知識とコツ!外注する場合の注意点まで!』の記事を参考にどうぞ。

4-3. SNS連動戦略と投稿最適化

時間帯別投稿戦略

| 時間帯 | ターゲット | 投稿内容 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| 7:00-9:00 | 通勤中のビジネスパーソン | モーニング・朝食メニュー | ランチ予約の検討 |

| 11:30-13:00 | ランチを探している人 | ランチメニュー・日替わり定食 | 即座の来店 |

| 18:00-20:00 | 夕食を検討している人 | ディナーメニュー・今日の特別料理 | 当日夜の来店 |

| 21:00-23:00 | リラックスタイム | 翌日のおすすめ・予約情報 | 翌日以降の予約 |

効果的な投稿パターン

ティザー → 詳細 → フォロー

では、まずSNSで料理写真をチラ見せ(ティザー)し、「詳しくはブログで!」とブログに誘導します。そしてブログで詳細な情報を提供した後、SNSで「ブログ読者限定クーポン」を配布することで完結した導線を作れます。

ストーリー形式での連投

食材の仕入れ風景をInstagram Storiesで投稿し、調理過程の動画をStoriesで続けます。その後完成品の写真をInstagram投稿し、詳しいレシピや想いをブログで紹介して、最後にブログのリンクをSNSでシェアする流れで、一連のストーリーとして顧客を巻き込めます。

SNSを始めてみたいけど運用方法とかわからないという方は、『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』の記事をご覧ください。

4-4. 効果測定と分析方法

Googleアナリティクスで確認すべき重要指標

セッション数(訪問者数)の目標値は月間1,000セッション以上で、改善方法としてはSEO対策の強化とSNSからの流入増加が効果的です。ページビュー数はセッション数の1.5倍以上を目標とし、関連記事の内部リンク充実や読みやすい記事構成で改善できます。

平均セッション時間は2分以上を目指し、写真の充実や読み応えのあるコンテンツ作成で延ばすことができます。直帰率は70%以下が理想で、冒頭で読者の興味を引く工夫や次に読みたくなる記事への誘導で改善可能です。

最も重要なコンバージョン率(来店率)は3%以上を目標とし、CTAボタンの設置や予約システムとの連携強化で向上させることができます。

来店につながる導線設計例

冒頭で「今日限定メニュー」「残り3席」など緊急性を演出し、料理の美味しそうな写真を3枚以上掲載します。

価格を明確に表示し、駐車場・アクセス情報を詳細に記載します。店内の雰囲気が分かる写真を複数掲載することで、初来店の不安を取り除けます。

記事の中間と最後に予約ボタンを配置し、「ブログ読者限定クーポン」で特別感を演出します。

複数の連絡手段を用意し、来店後のフォロー設計を行います。

4-5. 継続可能な更新体制の構築

スタッフ全員参加型の運営を目指す

【個人経営店の役割分担】

オーナー・店長:月1回の戦略記事、週1回の最終チェック

料理長・シェフ:週1回の新メニュー記事、月2回の食材情報

ホールスタッフ:週2回のお客様エピソード、月1回のおすすめ紹介

アルバイト:随時の写真撮影、SNS投稿サポート

ネタ切れを防止するには

- お客様との会話記録:「このメニューはどうやって作るの?」「この食材はどこから?」など、お客様からよく聞かれる質問をメモしておき、それに答える記事を作成します。

- 仕入れ・買い物日記:市場や業者からの仕入れ時に感じた季節の変化、珍しい食材との出会い、価格変動の理由などを記録し、記事のネタにします。

- 月1回のブログミーティング:各スタッフから最低1つのネタ提案、前月記事の反応確認と分析、翌月の重点テーマ決定、写真撮影の分担決めを行います。

4-6. 年間運営カレンダーの設計

季節別コンテンツ

| 月 | 季節テーマ | 記事例 | 狙うキーワード | 期待効果 |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | 新年・新年会 | 「新年会プラン詳細」「お正月限定メニュー」 | 新年会+地域名、お節料理 | 宴会予約増 |

| 2月 | バレンタイン | 「カップル向け個室案内」「チョコデザート」 | バレンタイン+レストラン、デート | カップル客増 |

| 3月 | 卒業・歓送迎会 | 「歓送迎会成功の秘訣」「春の旬食材」 | 歓送迎会+個室、春メニュー | 団体予約増 |

| 4月 | 新生活・お花見 | 「新社会人応援ランチ」「お花見弁当」 | 新社会人+ランチ、お花見 | 新規客開拓 |

記念日・イベント活用システム

毎月の記念日やイベントを事前にリストアップし、2-3週間前から関連記事の準備を始めます。例えば、2月14日のバレンタインデーに向けて、1月下旬からカップル向けメニューやデート利用の記事を投稿開始します。

4-7. モチベーション維持と長期的な計画

小さな成功体験の積み重ねる

ブログ開始から最初の成果が出るまでには通常3-6ヶ月かかるため、その間のモチベーション維持が重要です。

段階的なレベルアップ計画

【第1段階(開始~6ヶ月):基盤づくり】

– 週1回の確実な更新体制確立

– 基本的な写真撮影技術の習得

– Googleアナリティクス等の効果測定環境整備

– 地域関連キーワードでの上位表示獲得

目標:月間1,000PV、週1回更新継続

【第2段階(6ヶ月~1年):質の向上】

– より専門性の高い記事作成

– 他店舗との差別化コンテンツ開発

– SNSとの本格的な連携開始

– リピーター向けコンテンツの充実

目標:月間5,000PV、ブログ経由月10件来店

【第3段階(1年~):影響力の拡大】

– 地域の飲食情報発信拠点としてのポジション確立

– 他店舗や食材業者とのコラボ企画

– メディア取材や外部講演の機会獲得

– 複数店舗展開時のノウハウ活用

目標:月間20,000PV、ブログ経由月50件来店

継続のための仕組み化

週次や月次では振り返りを行いましょう。

【週次チェック項目】

✓ 予定通りに記事を投稿できたか

✓ SNSでの反応(いいね、コメント、シェア)

✓ 新規読者からのコメントやメッセージ

【月次チェック項目】

✓ ページビュー数の変化

✓ 検索順位の改善

✓ 「ブログ見ました」と言って来店したお客様の数

危機管理とリスク対策をする

- 担当者不在時の対応:メイン担当者が病気や休暇で更新できない場合に備え、サブ担当者を育成し、緊急時用の記事テンプレートを事前に準備しておきます。

- 技術的トラブル対策:サーバーダウンやWordPressの不具合に備え、定期的なバックアップ取得と復旧手順の文書化を行います。

第5章 ブログを始めるならどれ?【WordPressと無料ブログ】

ブログを開設する際に最初に直面するのが「どのサービスを選ぶか」という問題です。本格的に集客を目指すなら、適切なプラットフォーム選択が成果を大きく左右します。本章では、WordPress(有料)と無料ブログサービスの違いを徹底比較し、あなたのお店に最適な選択肢を提示します。

5-1. WordPress vs 無料ブログの詳細比較表

| 比較項目 | WordPress(有料) | 無料ブログ(はてな・Ameba等) | どっちがおすすめ? |

|---|---|---|---|

| コスト面 | 年間15,000円〜 | 0円 | 無料ブログ |

| SEO効果 | ★★★★★ 独自ドメインで最大化 | ★★☆☆☆ サブドメインで制限 | WordPress |

| カスタマイズ性 | ★★★★★ 無制限に自由 | ★☆☆☆☆ テンプレート内のみ | WordPress |

| 将来性・資産価値 | 完全に自分のもの、永続的 | サービス終了リスクあり | WordPress |

| 初心者の使いやすさ | ★★☆☆☆ 学習が必要 | ★★★★☆ すぐに始められる | 無料ブログ |

| 商用利用の自由度 | 完全自由 | サービスにより制限あり | WordPress |

5-2. 初心者・中級者・上級者別のブログ構築ルート

初心者レベル(ブログ初挑戦〜3ヶ月)の戦略

まずは無料ブログからスタートすることをお勧めします。技術的なハードルが低く、すぐに記事作成に集中でき、失敗してもコストがかからず、ブログ運営の基本を学べるからです。

おすすめサービスの特徴を比較すると、

3ヶ月後の判断基準として、週1回以上継続更新できている、記事作成が楽しくなってきた場合はWordPress移行を検討し、まだ慣れない場合は無料ブログで継続することをお勧めします。

中級者レベル(ブログ運営4ヶ月〜1年)の移行戦略

この段階ではWordPressへの移行を推奨します。移行タイミングの判断基準は以下の通りです。

- 月10記事以上継続して更新している

- ブログからの集客効果を実感し始めた

- より本格的なカスタマイズをしたくなった

- SEO対策を本格的に取り組みたいと感じた

移行準備には、

- レンタルサーバー選択(エックスサーバー、ConoHa WING等)、

- 独自ドメイン取得(お店の名前を含むドメインが理想)、

- WordPressの初期設定、

- テーマ選択(飲食店向けテーマを選択)、

- 既存記事の移行とリダイレクト設定

となります。

上級者レベル(ブログ運営1年以上)の本格運用

この段階ではWordPress+本格的なSEO対策に取り組みます。さらなる強化ポイントとして、有料テーマの導入(SWELL、JIN、SANGO等)、本格的なSEOプラグイン導入(Yoast SEO、Rank Math等)、高速化対策(CDN、キャッシュプラグイン)、アクセス解析の詳細分析、複数店舗展開時のマルチサイト運営などに取り組みます。

5-3. レンタルサーバー選択の具体的ポイント

表示速度重視でのサーバー比較

| サーバー名 | 月額料金 | 表示速度 | 特徴 | 飲食店での適用度 |

|---|---|---|---|---|

| ConoHa WING | 1,320円 | ★★★★★ | 国内最速クラス、初心者でも簡単設定 | ★★★★★ |

| エックスサーバー | 1,320円 | ★★★★☆ | 安定性と速度のバランスが良い | ★★★★☆ |

| ロリポップ | 550円 | ★★★☆☆ | コストパフォーマンス重視 | ★★★☆☆ |

| さくらレンタルサーバー | 524円 | ★★☆☆☆ | 老舗の安心感 | ★★☆☆☆ |

表示速度が1秒遅くなると離脱率が10%増加し、Googleの検索順位にも表示速度が影響するため、ユーザー体験の向上が直接集客に影響します。

初心者向け使いやすさの観点では、WordPress簡単インストール機能、直感的な管理画面、日本語サポートの充実、設定マニュアルの豊富さがチェックポイントです。

5-4. 飲食店に最適なWordPressテーマ5選

テーマ選択の比較表

| テーマ名 | 価格 | おすすめ度 | 主な特徴 | 適用業態 |

|---|---|---|---|---|

| SWELL | 17,600円 | ★★★★★ | 高速表示、直感的操作、SEO最適化済み | 全業態対応 |

| JIN | 14,800円 | ★★★★☆ | 可愛らしいデザイン、初心者向け | カフェ、スイーツ店 |

| SANGO | 14,800円 | ★★★★☆ | マテリアルデザイン、読みやすい文字 | ファミレス、定食屋 |

| STORK19 | 11,000円 | ★★★☆☆ | モバイルファースト、SNS連携強化 | 小規模店舗 |

| Lightning | 無料 | ★★★☆☆ | 多機能、ビジネス向け | コスト重視店舗 |

各テーマは飲食店向けの機能として、メニュー表示機能、予約ボタン設置、SNS連携、写真ギャラリー、口コミ表示機能などを提供しています。

第6章 ブログと連携すべき他の集客方法とは

ブログ単体での集客には限界があります。真の集客力を発揮するには、他の集客手法と戦略的に連携させることが不可欠です。本章では、ブログと組み合わせるべき集客方法を一覧で整理し、それぞれの連携効果を解説します。

6-1. ブログ連携に適した集客媒体一覧

主要集客媒体の連携適合度

| 媒体 | 連携難易度 | 相乗効果 | 初期コスト | ランニングコスト | ブログとの相性 |

|---|---|---|---|---|---|

| ★☆☆ | ★★★★★ | 無料 | 無料〜5万円/月 | ★★★★★ | |

| X | ★☆☆ | ★★★★☆ | 無料 | 無料〜3万円/月 | ★★★★☆ |

| LINE公式アカウント | ★★☆ | ★★★★★ | 無料 | 無料〜1.5万円/月 | ★★★★★ |

| メルマガ | ★★☆ | ★★★★☆ | 無料 | 無料〜1万円/月 | ★★★★☆ |

| Googleマイビジネス | ★☆☆ | ★★★☆☆ | 無料 | 無料 | ★★★☆☆ |

| 食べログ | ★★☆ | ★★★☆☆ | 無料 | 無料〜3万円/月 | ★★★☆☆ |

| ぐるなび | ★★☆ | ★★★☆☆ | 無料 | 無料〜5万円/月 | ★★★☆☆ |

| YouTube | ★★★ | ★★★★☆ | 無料 | 無料〜10万円/月 | ★★★☆☆ |

| TikTok | ★★☆ | ★★★☆☆ | 無料 | 無料〜5万円/月 | ★★☆☆☆ |

| チラシ・DM | ★☆☆ | ★★☆☆☆ | 5万円〜 | 3万円〜/月 | ★★☆☆☆ |

6-2. 一番おすすめする媒体と連携効果

Instagram × ブログ連携

連携効果:★★★★★

- Instagramの視覚的訴求力でブログへの興味を喚起

- ブログの詳細情報でInstagramユーザーの疑問に回答

- ストーリーズ機能でブログ記事への誘導が自然

- ハッシュタグ経由の新規読者獲得

具体的な連携方法

- Instagram投稿で料理写真を投稿

- キャプションで「詳しいレシピはブログで紹介中」

- プロフィールリンクからブログへ誘導

- ブログでInstagramフォローを促進

LINE公式アカウント × ブログ連携

連携効果:★★★★★

- ブログ読者をLINE友だちに転換

- LINE経由でブログ更新通知を配信

- ブログ限定クーポンをLINEで配布

- 個別対応でブログ読者との関係深化

具体的な連携方法

- ブログ記事内にLINE友だち登録を促すCTA設置

- LINE登録者にブログ更新情報を自動配信

- ブログ記事を読んだ証拠でLINE限定特典提供

- LINEでお客様の声を収集→ブログ記事化

6-3. 余裕があれば活用したい媒体

X × ブログ連携

連携効果:★★★★☆

- リアルタイム情報をTwitterで拡散

- ブログ記事の要約をTwitterで投稿

- Twitter経由でブログの認知度向上

- バズった投稿をブログで詳しく解説

メルマガ × ブログ連携

連携効果:★★★★☆

- ブログ読者をメルマガ読者に転換

- 限定情報をメルマガで配信→ブログで詳細解説

- メルマガでブログの人気記事を再紹介

- 長期的な関係構築ツールとして活用

Googleマイビジネス × ブログ連携

連携効果:★★★☆☆

- 投稿機能でブログ記事の要約を共有

- ブログで詳細な店舗情報を補完

- 口コミ返信でブログ記事を紹介

- 地域SEO効果の相互向上

6-4. 予算別推奨連携パターン

月予算3万円以下:必須連携パターン

優先順位1:Instagram(無料)

– 毎日の投稿でブログへの導線作り

– ストーリーズでブログ更新情報配信

優先順位2:Googleマイビジネス(無料)

– 投稿機能でブログ記事を要約紹介

– 口コミ対応でブログの詳細情報を案内

優先順位3:LINE公式アカウント(無料プラン)

– ブログ読者限定の友だち登録特典

– 月4回のブログ更新通知配信

月予算10万円:バランス型連携パターン

基本連携:上記3つ + 以下を追加

Twitter(無料):リアルタイム情報の拡散

メルマガ配信サービス(月3,000円):長期関係構築

食べログ有料プラン(月20,000円):新規発見経路

Instagram広告(月30,000円):ターゲティング強化

月予算20万円以上:本格展開パターン

全方位連携:上記全て + 以下を追加

YouTube(制作費月50,000円):動画コンテンツ展開

TikTok運用(月30,000円):若年層アプローチ

インフルエンサーマーケティング(月50,000円)

各種グルメサイト有料掲載(月40,000円)

6-5. 連携するときの注意点

ブランドイメージの統一

全ての媒体で一貫したブランドイメージを保つため、ロゴ、色調、トーンオブボイスを統一します。同じ写真や情報でも、各媒体の特性に合わせて最適化して投稿します。

自店舗のブランドイメージの表現方法に悩む方は、『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』が参考になります。

相互に誘導する設計

それぞれの媒体からブログへの導線だけでなく、ブログから各媒体への誘導も設計します。「続きはInstagramで」「詳しくはメルマガで」など、情報の出し分けで相互送客を促進します。

効果測定をしっかりと行う

月次で下記の項目はしっかりと確認しましょう。

- 各媒体からブログへの流入数

- ブログから各媒体への流出数

- 媒体別の来店コンバージョン率

- 媒体別の顧客獲得コスト

スタッフ一丸となって投稿する

限られた時間とスタッフで複数媒体を運用するため、各媒体の投稿頻度と担当者を明確に決定します。ブログを中心軸として、他媒体はブログコンテンツを再活用する形で効率化を図ります。

この連携戦略により、ブログ単体では得られない大きな集客効果を実現できます。まずは予算と運用リソースに応じて、高相性媒体から段階的に連携を始めることをお勧めします。

第7章 ブログ運営で失敗する7つの落とし穴と対策

ブログ集客に取り組む飲食店の多くが、知らず知らずのうちに効果を下げてしまう「落とし穴」にはまっています。本章では、よくある失敗パターンを事前に把握し、回避するための具体的な対策を解説します。

7-1. 落とし穴①:ただの日記になってしまう

問題の詳細

多くの飲食店ブログが「今日は○○をしました」「○○に行きました」といった日記のような内容になってしまい、読者にとって価値のない情報になっています。

具体的な失敗例

❌ 悪い例:

「今日は市場に仕入れに行きました。いい魚が手に入りました。明日のメニューに使います。疲れました。」

⭕ 良い例:

「築地市場で発見!今が旬の『天然ヒラメ』の見分け方と、当店での調理法をご紹介。明日限定でヒラメの昆布締めをご提供します。ご予約はお早めに!」

対策方法

記事を書く前に必ず「この情報は読者(お客様)にどんな価値を提供するか?」を自問します。読者の立場で考えて、「知りたい情報」「役立つ情報」「楽しい情報」のいずれかに該当するかチェックします。

7-2. 落とし穴②:更新が止まってしまう

問題の詳細

始めは意気込んでブログを開設したものの、ネタ切れや忙しさを理由に更新が止まってしまい、最終更新日が数ヶ月前になっているケースが非常に多く見られます。

更新停止の主な原因

1. ネタが思い浮かばない(42%)

2. 時間がない(38%)

3. 効果が実感できない(15%)

4. 技術的な問題(3%)

5. その他(2%)

対策:ネタ切れ防止システム

- ネタ帳の作成:日常業務の中で気づいたこと、お客様からの質問、季節の変化、仕入れ先の情報などを記録するノートやスマホアプリを用意します。

- 年間コンテンツカレンダー:1年分の記事テーマを事前に計画し、季節イベント、記念日、店舗の定期イベントに合わせた投稿スケジュールを作成します。

- スタッフ参加型システム:全スタッフがブログネタを提案する仕組みを作り、月1回のミーティングでネタ共有と記事作成の分担を行います。

7-3. 落とし穴③:ネガティブな内容を投稿してしまう

問題の詳細

競合店への愚痴、困ったお客様への不満、経営の苦労話など、ネガティブな内容をブログに書いてしまうケースがあります。これは店舗のイメージを大きく損ない、既存客の離脱や新規客の敬遠を招きます。

避けるべき投稿内容

❌ 絶対にNGな内容:

– 他店舗の批判や悪口

– お客様への愚痴や不満

– スタッフの人間関係の愚痴

– 経営不振の話

– 政治的・宗教的な主張

– 炎上を狙った過激な発言

対策:投稿前チェックリスト

投稿前に以下の質問に全て「はい」で答えられるか確認します

- 「この内容はお客様にとってプラスになるか?」

- 「店舗のイメージアップにつながるか?」

- 「従業員やお客様が読んで不快にならないか?」

- 「事実に基づいた内容か?」

また、感情的になっている時の投稿は避け、一晩置いてから冷静に見直すルールを設けることも重要です。

7-4. 落とし穴④:SEOを完全に無視してしまう

問題の詳細

「良い記事を書けば自然と読まれる」と考えて、SEO(検索エンジン最適化)を全く意識せずに記事を作成してしまうケースです。結果として検索されても見つからず、集客効果が期待できません。

SEO無視の典型例

❌ SEOを無視した記事:

タイトル:「今日のおすすめ」

内容:一般的な料理説明のみ

キーワード:全く意識していない

⭕ SEOを意識した記事:

タイトル:「渋谷駅から徒歩3分!今日限定の本マグロ中トロ丼」

内容:渋谷、マグロ、丼などのキーワードを自然に含む

メタディスクリプション:検索結果での表示を意識

最低限のSEO対策

記事タイトルには必ず「地域名」「料理ジャンル」「特徴」を含めます。

例:「新宿 イタリアン ランチ」「渋谷 個室 居酒屋」

7-5. 落とし穴⑤:写真の質が低すぎる

問題の詳細

飲食店のブログにとって写真は命ですが、暗い、ピンボケ、構図が悪い写真を使用してしまい、かえって食欲を削いでしまうケースがあります。

よくある写真の問題

- – 照明不足で料理が暗く写っている

- – スマホの接写でピントが合っていない

- – 背景が雑然として料理が映えない

- – 同じアングルの写真ばかり

- – 加工しすぎて不自然な色合い

- – 解像度が低すぎてぼやけている

写真改善の基本テクニックについて詳しくは第4章を参照。

7-6. 落とし穴⑥:来店につながる導線がない

問題の詳細

興味深いブログを書いても、読者が「実際に来店したい」と思った時のアクションが分からない、または取りにくい状況になっているケースです。

導線不備の典型例

❌ 導線が不明確:

記事の最後:「ぜひ一度お越しください」

→ 具体的なアクション不明

⭕ 導線が明確:

「ご予約はお電話(03-1234-5678)または下記フォームから。ブログを見た方はデザート無料サービス中!」

効果的な導線設計

- 複数の連絡手段の提示:電話、予約フォーム、LINE、メールなど、顧客の好みに応じた複数の選択肢を用意します。

- 特典の設定:「ブログを見た」という証明でもらえる特典を用意し、来店動機を強化します。

- 緊急性の演出:「本日限定」「先着10名様」など、今すぐ行動したくなる要素を追加します。

7-7. 落とし穴⑦:効果測定を全くしていない

問題の詳細

ブログを書き続けているものの、「どの記事が読まれているか」「どこから読者が来ているか」「ブログ経由で何人来店しているか」を全く把握していないケースです。

測定不足による問題

効果的な記事と不評な記事の区別がつかず、改善の方向性が分からなくなります。予算や時間の無駄遣いが発生し、競合店に差をつけられてしまいます。

最低限の効果測定方法

まずはGoogleアナリティクスの導入を導入しましょう。無料で利用でき、以下の基本指標を月1回は確認します。

確認すべき指標

- – ページビュー数(どの記事がよく読まれているか)

- – 滞在時間(読者が興味を持って読んでいるか)

- – 流入元(検索、SNS、直接入力の割合)

- – 離脱率(どこで読者が離れているか)

ブログ更新日と来店数の関係、特定記事公開後の予約状況変化、「ブログを見た」と言って来店したお客様の数を記録し、ブログの実際の集客効果を測定します。

第8章 飲食店で実際にブログ集客をした成功事例

具体的な成功例を知ると「自分のお店で活用するならどんな工夫が必要か」がもっとイメージしやすくなります。そこで本章では、実際に成果を上げた飲食店の取り組みや、リピーターを増やすOne to One施策の重要性について見ていきましょう。

8-1. 飲食店集客の成功事例

地域の老舗和食店の例

とある地方都市にある老舗の和食店では、長年地元客を中心に安定した売上を保っていましたが、若年層の来店が少ないことが課題でした。そこで、地元の歴史や風土と絡めたブログ記事を定期的に投稿し始めたところ、「観光で近くを訪れた人が興味を持って来店する」ケースが増加。さらに、記事中に季節ごとの素材やイベント情報を盛り込み、地域の魅力とセットで紹介したことで話題性を高めることに成功しました。結果的に、地元の人だけではなく県外からの来店も増え、売上が前年比20%アップを記録しています。

都心のイタリアンレストランの例

別の事例として、都心のイタリアンレストランでは新メニューを開発するたびにブログとSNSで「開発秘話」や「試作過程の写真」を公開する施策を取り入れました。「どうしてこの素材を使ったのか」「どのように味を引き出しているのか」といったストーリーを発信したところ、既存の常連客だけでなく、新規のお客様も料理への関心を高めて来店。ブログ記事がSNSでシェアされる形で拡散したことが追い風となり、定期的に新メニューのリリースを行うたびに来店者数が増えるサイクルを作り出しました。

カフェと雑貨を融合した店舗

あるカフェでは雑貨コーナーも併設し、その雑貨をブログで定期的に紹介するという方法で集客を強化しました。目的は「雑貨に興味がある人を店舗に呼び込む」こと。コーヒーだけでなく雑貨の購入も楽しめるという多面的な魅力を打ち出すことで、新規顧客の獲得につながったわけです。ブログやSNSでは雑貨の写真と簡単な商品説明を投稿し、実店舗で実際に見る、触ることを勧めるコメントを添えました。結果として「雑貨に興味がある人がカフェも利用する」という相乗効果を生み出し、平日の集客アップにも成功しています。

地方の焼肉屋での取り組み

地方にある焼肉屋では、地元の畜産農家から直接仕入れる肉質へのこだわりをブログで強く打ち出しました。記事中には「生産者インタビュー」や「牛の育成環境」などを詳細に掲載し、料理を超えたストーリー性を付加したのです。消費者は安心・安全な食材を求める傾向が強いため、「どんな環境で育った牛なのか」を可視化したことで、“地産地消”を重視するお客様の心をつかみました。その結果、近隣地域だけでなく県外から“本物の肉を食べに来る”リピーターが増加したという事例があります。

こうした成功事例には、その店ならではの「強み」や「魅力」をブログ記事で丁寧に伝えている共通点があります。単なるメニュー紹介ではなく、そこに携わる人々の想いや背景をストーリーとして訴求するのがポイントと言えるでしょう。

8-2. 飲食店における2回目以降の集客方法はOne to Obeベスト

飲食店の売上安定には、リピーターの存在が欠かせません。新規客だけを常に追いかけていると、広告費がかさんだり、安定収益を確保しにくくなったりする傾向があります。そこで重要になるのが、2回目以降の来店を増やす施策です。One to One(1対1)の顧客アプローチを行うことで、常連客との関係を強化し来店頻度を高められます。

リピーター施策の例

- クーポン配布

店舗の公式LINEやブログを通じて、“リピーター限定”のクーポンを案内する。 - サプライズサービス

誕生日や記念日にメッセージカードを渡す、次回予約の際に特別ドリンクをサービスするといった心づかい。 - 定期的な情報発信

季節のメニューやイベント情報をメールやSNSで送り、常に存在を思い出してもらう。

こうした「自分だけが特別待遇を受けている」感覚を演出すると、満足度が上がりやすく、次に来店するハードルが格段に下がります。特に規模が大きくない飲食店では、常連客の存在が売上の大部分を支えているケースも少なくありません。ブログでも「〇〇さんがこんなリクエストをしてくれたのでメニュー化しました」など、常連客とのコミュニケーションを記事にできると、一体感が生まれより深いファン化につなげられます。

また再来店促進にはスタンプカード導入も効果的です。『飲食店はスタンプカードを導入すべき?具体的な効果とリピート顧客を作るための活用方法を徹底解説!』も併せてご覧ください。

第9章 飲食店のブログは収益化も可能!

飲食店ブログは来店促進のためだけではなく、別の形で収益につなげるポテンシャルもあります。たとえば、広告収入やアフィリエイトなどブログならではのマネタイズ手段を組み合わせれば、店舗外収益を得るきっかけにもなるのです。ここでは、ブログとリアル店舗を上手に連動させて収益化を図った事例を紹介します。

9-1. 飲食店ブログ収益化(マネタイズ)の仕組み

飲食店ブログによるマネタイズの代表例は「店舗売上以外の収益を得る」ことです。具体的には以下のような方法が挙げられます。

- 広告掲載

Google AdSenseなどの広告をブログに設置し、クリックや表示回数に応じて報酬を得る。 - アフィリエイト

調味料やキッチン用品などの紹介リンクを設置し、ユーザーが購入すると成果報酬が発生する。 - オンラインショップ誘導

自家製の調味料やレトルト食品をネット販売し、記事内から自社ECサイトへの導線を貼る。

ただし、広告を貼りすぎるとブログ全体のイメージが損なわれることがあるため注意が必要です。あくまで店舗運営の軸をぶらさない範囲で、読者のメリットにもなる商品やサービスを厳選して紹介するのがポイントです。

9-2. アクセス数(検索流入)の増やし方

無料ブログではなくWordPress(ワードプレス)を使う

すでに触れたように、WordPressのような独自ドメインでブログを運用すると、SEO対策が施しやすくなります。また、自分のサイトとしての資産価値も高まるため、長期的には無料ブログよりもメリットが大きいです。

質の高い記事を書く

アクセスを増やすには検索エンジンだけでなく、読者からの評価を得ることが重要です。読者の滞在時間や直帰率などの指標は検索エンジンの評価にも影響します。“料理のレシピを知りたい”“店舗の雰囲気を画像で見たい”といったユーザーの欲求を満たす詳しい情報やきれいな写真を盛り込むことで、読者満足度を高めましょう。

継続する(更新頻度をたもつ)

ブログを書き続けることで記事数が増え、さまざまなキーワードで検索流入を得られるチャンスが広がります。定期的に更新することでサイト内が常に活性化し、検索エンジンからも高い評価を受けやすくなるのです。

9-3. 飲食店ブログの集客・収益化事例

地方の焼肉屋

前章でも触れたように、地域の食材や仕入先の紹介をブログのメインコンテンツにしながら、アフィリエイトリンクで関連する調味料や地元特産品を紹介。ブログ自体が小さなメディアとなり、情報発信の場として注目を集めるようになりました。結果として店舗の売上だけでなく、オンラインでの物販収益も得ることに成功。

関東某エリアのラーメン屋

ラーメン屋の店主がブログで新作スープの開発日記を細かく記録し、ファンを獲得。実店舗への来店数が増えるだけでなく、関連するラーメン調理器具のアフィリエイトが意外なヒットとなり、副収入の柱にもなったそうです。

観光地エリアにあるカフェ

観光地を訪れた人がその地域を検索したときに、カフェブログが上位にヒット。地域のイベント情報や周辺スポットのガイド記事も積極的に更新し「観光を楽しむなら当店でひと休みしていきませんか?」という誘導を行う形で集客を拡大。さらに、当カフェで人気のスイーツを通信販売したところ、他県からのオンライン注文が急増した例もあります。

某湖の湖畔にあるパスタ屋

湖畔という立地を活かし、自然豊かな風景写真とともに料理を紹介。インスタ映えを狙った写真と、詳しいレシピ解説をセットでブログにアップし、SNSと連動したところ、一気にフォロワーが増加。ブログが地元の観光名所情報としても認知され、旅行サイトからリンクを張られるなどしてSEO効果が高まり、さらなるアクセス増に繋がりました。

第10章 飲食店のブログ集客に関するよくある質問

ここでは、読者が実際に抱きそうな疑問を取り上げ、それに対するヒントや回答を解説します。実際に集客施策を始めると「どうすれば効果が出るの?」「何に注力すればいいの?」と悩むことが多いものです。以下を参考に、自店の状況に合わせた集客スタイルを検討してみてください。

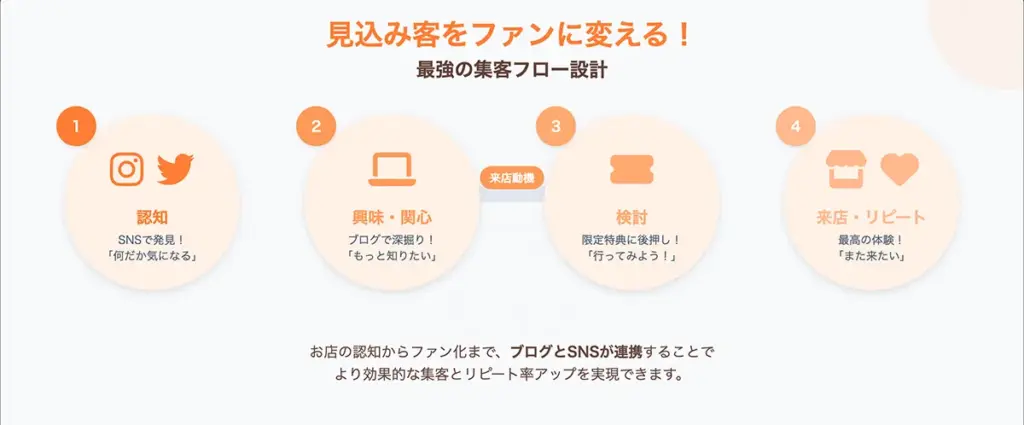

- 集客の流れはどのように作ればいい?

-

集客の流れは「認知 → 興味・関心 → 行動(来店・予約) → リピート」というステップが基本です。

- 認知段階:ブログやSNS、ホームページなどで店舗の存在を広く発信し、潜在顧客に知ってもらう。

- 興味・関心段階:ユーザーのニーズに合った情報(メニューや雰囲気、お得情報など)を具体的に見せて、行ってみたい気持ちを高める。

- 行動段階:予約や問い合わせ、実際の来店を促す導線をブログ記事やSNSの投稿で案内し、スムーズにお店までたどり着けるようにする。

- リピート段階:一度来店した顧客が再度足を運ぶようにクーポンやキャンペーン情報を定期的に発信する。

この流れを意識して施策を組み立てるだけで、集客の成功率がぐっと上がります。

- 認知段階:ブログやSNS、ホームページなどで店舗の存在を広く発信し、潜在顧客に知ってもらう。

- 集客力を上げるためには何が必要?

-

ターゲットの明確化と継続的な情報発信が鍵です。

- ターゲット設定:具体的なペルソナ(年齢層、生活スタイル、好みなど)を描くと、どんな情報を発信すべきかが見えてきます。

- 継続的な発信:ブログやSNSで定期的に新しい情報を公開し、ユーザーが「今何が起きているのか」を把握できる状態を保つ。

- 店舗の価値づけ:価格帯やメニュー構成、雰囲気など、お店の強みを明確にアピールすることで差別化を図れます。

さらに、アクセス解析や顧客からのフィードバックを活かしながら柔軟に改善していく姿勢が大切です。

- ターゲット設定:具体的なペルソナ(年齢層、生活スタイル、好みなど)を描くと、どんな情報を発信すべきかが見えてきます。

- 成功のために最も大切なことは?

-

一言でいえば「やり続けること」です。

多くの飲食店が途中でブログやSNSの更新を止めてしまい、せっかく積み上げた成果がゼロに戻るケースが後を絶ちません。集客が成功する店の共通点は、更新が習慣化され、ユーザーが定期的に訪れたくなる“流れ”を作っていることです。短期的な成果だけでなく、中長期的な視点で取り組む姿勢こそがリピーターの獲得と売上アップを生むのです。

第11章 ブログ活用で飲食店の集客を拡大しよう

ここまで、「飲食店 ブログ 集客」を中心に据えながら、具体的な方法や成功事例、注意点を網羅的に解説してきました。最後に、ブログ活用をより充実させ、今後の集客を拡大していくための展望をまとめます。

14-1. ブログを起点に多彩な展開を目指す

ブログは単に記事を投稿するだけでなく、【発信のハブ(中心地)】として捉えると応用が効きやすいです。

- SNSとの連動:新しい記事を書いたらSNSで告知し、興味を引いたユーザーをブログへ誘導する。逆に、SNSで反響があった話題を詳細に解説したブログ記事を執筆するなど、双方向に活用すると効果的です。

- ホームページや予約フォームへの誘導:ブログ記事の末尾に「予約はこちらから」とリンクを置くだけでも、来店や問い合わせにつながりやすくなります。

- メルマガ・公式LINE登録の促進:ブログを見に来た人に向けて、「もっとお得な情報はメルマガで!」「イベント情報はLINEで配信中!」と案内することで、顧客データベースを構築できます。

14-2. ターゲットや季節感に合わせた施策を更新

毎日同じ内容を発信しているとユーザーが飽きてしまうため、ターゲットや季節感を意識して記事やキャンペーンを変化させることが重要です。春にはお花見弁当や旬の食材を使ったメニュー、秋には収穫期の果物をフィーチャーするなど、ブログを通じて“今しか味わえない魅力”を定期的に伝えましょう。これが来店動機や口コミのきっかけになりやすいです。

14-3. PDCAを回し続ける

ブログやSNS運用に終わりはありません。アクセス数や投稿内容の反響、実際の来店数、顧客からの声などをもとに、【Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)】を回し続けることで、施策の精度が高まります。ときには大きく方向転換が必要になることもありますが、試行錯誤する過程で独自の強みを発見し、競合店との差別化が進むケースも多いのです。

14-4. 飲食店におけるブログ集客の最終ゴール

長期的に継続してきたブログが充実すると、ネット上での店の知名度が飛躍的に上がり、“行ったことはないけどこのお店は知っている”という状態を作りやすくなります。顧客が「気になっている飲食店」のリストに入ると、特別なイベントや休日の外食先として“ふとしたタイミングで選ばれる”確率が高まるのです。

飲食店の本質は、実際にユーザーが来店して“美味しい”と感じ、“また来たい”と思ってもらうこと。その一連のプロセスをサポートするのがブログやSNS、ホームページなどのWeb集客手段であり、店舗の魅力を多角的に発信し続けることこそが最大の鍵です。これからも継続的に運用し、ユーザー視点を忘れない情報発信を積み重ねて、ぜひ集客の成果を高めてください。