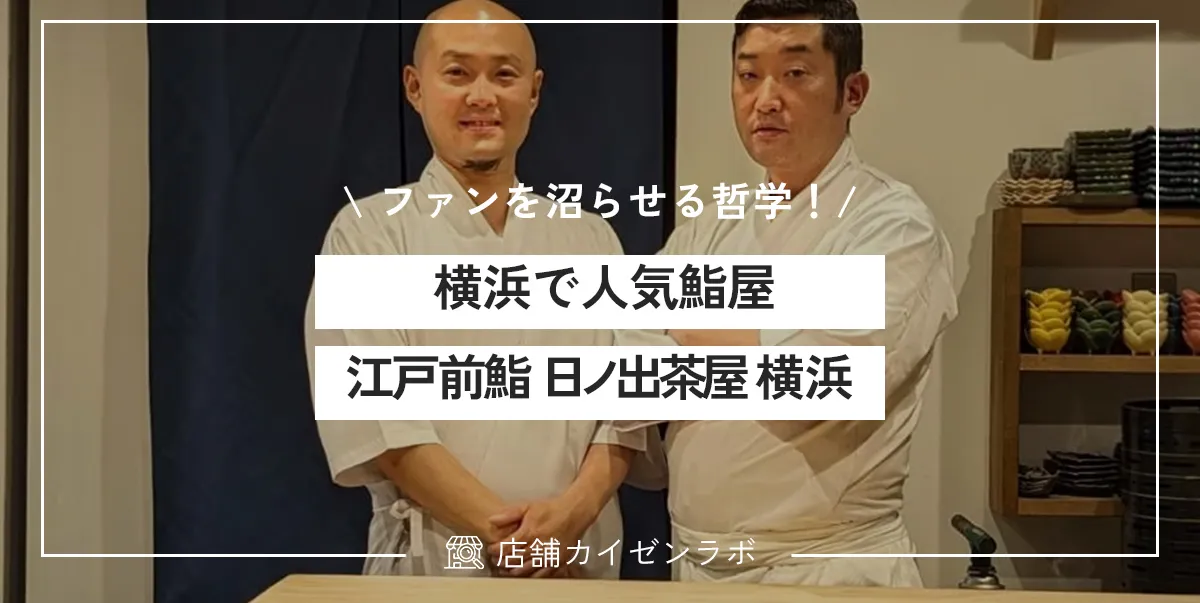

【プロフィール】

江戸前鮨 日ノ出茶屋 横浜

単なる寿司屋ではない、食のエンターテインメント空間「日ノ出茶屋」。横浜の地で「特別な日をもっと特別に」をテーマに、看板商品の『花盛り』や迫力満点のマグロ解体ショーを通じて感動的なサプライズを演出。訪れる人々の大切な一日を、忘れられない思い出へと昇華させます。

【各アカウント情報】

ホームページ:https://www.hinodeyokohama.com/

Instagram:https://www.instagram.com/chef__masaru/

YouTube:https://www.youtube.com/@chef__masaru

TikTok:https://www.tiktok.com/@chef__masaru?lang=ja-JP

横浜の関内駅からほど近い場所に、連日多くの客で賑わう一軒の鮨屋がある。「江戸前鮨 日ノ出茶屋 横浜」。その人気の裏側には、コロナ禍という未曾有の危機を乗り越え、独自の戦略でファンを増やし続ける大将まさる氏と、その右腕である弟子たくみ氏の存在があった。

「店」ではなく「人」で魅せるという斬新なSNS戦略、あえて情報を隠すことでファンを“沼らせる”緻密な導線設計、そして「お客さんとは対等」と語る揺るぎない経営哲学。彼らはどのようにして、この時代に熱狂的な支持を集める店を作り上げたのか。

今回は、その成功の秘密に迫ります。飲食業界の常識を覆す二人の言葉から、これからの時代を生き抜くためのヒントが見えてくるはずです。

世界へ届けたかった日本の文化。コロナ禍で砕かれた夢と、新たな挑戦の始まり

鵜飼

鵜飼早速ですが、まずはお店を始められたきっかけや、ご自身のご経歴について簡単にお聞かせいただけますでしょうか。

はい。お店を始めたきっかけは、弟子のたくみと二人で世界に日本の文化を発信していきたいという思いがあったからです。それで一緒にお店をやろうということになりました。元々三味線もやっているので、三味線、和食、寿司といった日本文化を世界に向けてという思いで始めました。

なるほど、ありがとうございます。元々お二人ともお寿司のバックグラウンドはお持ちだったのでしょうか?

寿司は僕が専門ですね。たくみは和食料理屋をやってました。

そうなんですね。なぜ横浜で開業されたんですか?

地元が横浜ということもあり、横浜という土地が元々好きだったので。都内に行きたいという思いはあまりありませんでした。みなとみらいや関内からでもアクセスのいい今の場所を選びました。

では横浜でお寿司屋さんを開業されるにあたって、どういったコンセプトや思いで始められたのでしょうか?

先ほど申し上げた通り、世界に日本の文化を発信したいということで、三味線などの日本の文化を見てもらいながら食事していただくというコンセプトで最初は始めました。オリンピックなどのインバウンド需要を見込んでいたのですが、結局コロナやオリンピックの延期が重なり上手くいかなかったですね。

ということはコロナ禍にはすでにオープンされていたんですね。

そうです。オープンしたのが2019年10月です。コロナのニュースが出る前でした。オープンして直後に世界でコロナが話題になり始めて…2019年の6月くらいからお店作りを始めていたので、「どうしたらいいんだろう」という状態でした。開店してすぐに2月までの予約が結構入っていたのですが、それも全部キャンセルになってしまいました。

「店」ではなく「人」で魅せる!個の時代のSNS戦略

Instagramで人気のある「鮨屋のまさる🍣Masaru」のアカウントを拝見すると、割とエンタメ性があり国内向けのコンテンツという印象ですが、実際に来店されるお客さんで外国人の方はいらっしゃいますか?

今は9割が日本人のお客さんですね。最初は海外向けを考えていましたが、現在は日本人のお客さんが多いので、そこに注力して方針を変えました。日本の方だけでお店が埋まっているので、今はこの路線で進めています。

SNSに力を入れていこうと考えられたきっかけや目的はどういった部分でしょうか?

飲食店としてSNSをやることは、一般企業がホームページを持つくらい当たり前のことだと考えています。なのでオープン当初からSNSは始めていました。始めた当初は何もわからない状態でしたが、自分たちで試行錯誤して勉強したり、知人に教えてもらったりしながら、認知度拡大を目的として続けました。

なるほど、オープン当初からSNSの重要性は感じていらっしゃったんですね。

ええ。ただ、今人気がある「鮨屋のまさる🍣Masaru」というアカウントは、実はオープン時にはなかったんですよ。元々はお店自体でアカウントを持っていて、そのアカウントでインフルエンサーを呼んで認知度を上げてもらうことを中心にやっていました。

では、途中で大きな戦略転換があったわけですね。

そうなんです。そこから個人を立てたSNS展開にシフトしたのが「鮨屋のまさる🍣Masaru」でして。「日ノ出茶屋にいる大将まさる」ではなく、「大将まさるがやっている鮨屋が日ノ出茶屋」という見せ方にシフトチェンジしました。そのためにアカウントも作り直して0からスタートさせて、ショート動画中心のコンテンツにしたんです。

なぜそのように「個人」を立たせようという発想になったのでしょうか?

SNSだけでなく、マーケティング全体を勉強した中で、店舗経営においてはその方が有利に働くなと感じたからです。なので、こういう構図で作りました。

導線設計の構築と脱グルメサイトの決断

現在店舗予約してくださる方は、検索やGoogleマップで調べて来られる方と、インスタで「まさるさんの店」だと知って予約される方の比率はどれくらいでしょうか?

ここ1年半くらいは、「鮨屋のまさる🍣Masaru」のコンテンツを見た方が5割〜6割くらいになっています。でも来店されてから「こいつらだったんだ」と気づく方も結構いますね。

なるほどです。Instagram以外でもしっかりと集客ができているってことですね。

そうですね。うちのお店って集客の導線がかなり多いんです。前まではいろんなグルメサイトに登録してたんですけど。MEOやSEOを勉強して、自社のホームページを検索上位に上げたかったんです。でもグルメサイトの方が検索上位に出てしまうでしょ。

だからグルメサイトを全て切って、自社のホームページにテーブルチェックのシステムを導入して予約を一つにまとめました。そうしたことで「日ノ出茶屋」で検索すれば自社のホームページが1番に出てくるようになりましたね。

グルメサイトを切られたのに集客力は衰えなかったんですか?

はい、全然衰えませんでした。グルメサイトを切ったとしても、インフルエンサーマーケティング、Googleビジネス、SNSなど、何ルートもの導線を構築してたから集客力は衰えなかったんです。

お客さんには「一番最初に何でうちの店を知りましたか?」とよく聞くのですよ。そうすると「前から知ってた」という方がめちゃくちゃ多いんです。認知度を上げるための土台作りに成功したなと感じてます。

あえて全部は見せない。ユーザーを“沼らせる”情報設計と、期待を超えるサプライズの法則

不思議に思ったのですが「鮨屋のまさる🍣Masaru」のアカウントでは、「日ノ出茶屋」の店名をあまり大々的に打ち出していないように見えますが、これは意図的なのでしょうか?

意図的に表に出してなくて、プロフィールに来てもらってから知れるようになっています。ハッシュタグはつけていますが、グルメ特化だったり公式メディアというよりは、どちらかというとエンタメ系のコンテンツなので。

そこに興味を持ってもらって、より詳しく探している間に、他のコンテンツも見てもらえるんです。そうすると滞在時間が長くなって、どんどん深く知りたくなる。自然と「日ノ出茶屋」と検索するような流れです。最初から全部の情報を与えてしまうと、僕たちの深みにハマってもらえないって考えで、ここも導線をしっかりと考えて作ってますね。

あえてユーザー側から一歩踏み込んでもらった方が、お店側の魅力に引き込めるということですね。

そうです!

まさるさんやたくみさんが表に立っていることで、実際にお店に来てくださる方は、一緒に写真を撮ってくださいという方が多いんじゃないですか?

そういうお客さんは多いですね。

なるほど。じゃあやっぱりそこは人を立てているからこそ、写真撮って拡散してもらおうということを考えているんですか?

そこは違って、僕たちはお客さんの満足度向上しか考えていないですね。お店に実際に来てくれた人を一番大事にしているので。これ内緒なんですけど、実は来てもらったお客さんがめちゃくちゃ喜ぶサービスを隠しているんですよ。SNSとかでも全部曝け出しているわけじゃない。来店して初めてわかるサプライズを残すことで、期待値を超える体験を提供できるようにしているんです。

バズは偶然じゃない。認知度MAXからの次なる一手と、店舗経営のその先へ

「鮨屋のまさる🍣Masaru」のYouTubeアカウントは1発目からヒット動画が生まれて、トータルで1300万再生を超えているそうですが、制作はどのようにされているんですか?

動画作成はオープンして数年は「江戸前寿司 日ノ出茶屋 横浜」というチャンネル等を自分達で構築しておりました。

その後「鮨屋のまさる🍣Masaru」というショート動画コンテンツを外部の委託で作成している形です。

企画等打ち合わせして、決めて行き、その後動画の構成等はプロデュースの方のセンスにまかせて構成してる感じです。

鵜飼: そのヒット動画をきっかけに、一気にお客さんが増えたのでしょうか?

いえ、そこはよく誤解されるんですが違うんです。実は「鮨屋のまさる🍣Masaru」を始める前から、店舗の公式InstagramやYouTube、インフルエンサーマーケティング、Googleビジネスの構築など、やれることは全部やっていました。なので、横浜での認知度はすでにある程度高まっていたんです。「横浜の人でうちを知らない人はいない」と言えるくらいには。

なるほど。すでにある土台の上で、次の一手を打ったと。

そうなんです。「じゃあ次はどこに投資する?」と考えた時に、時代の流れを読んでショート動画に注力し、そこで飛躍的に伸びたという感じです。

今後の戦略はどのようにお考えですか?

今は少しフェーズが変わってきていて、ショート動画は継続しつつ、次はロング動画に注力しています。ショート動画が僕たちを知ってもらうための「認知拡大」だとしたら、ロング動画は料理教室など、店舗以外の別事業へ繋げるための「コンバージョン(成約)」が目的です。

店舗を増やすのではなく、別事業での展開を重視されているんですね。

そうですね。店舗経営はとにかくマンパワーが必要ですし、うちの場合は大将がいないと成り立たない。だから店舗を増やすのは難しい。収益を上げていくためには、マグロ解体ショーなども含め、店舗以外のビジネスを育てていく必要があると考えています。

贈られる側より、贈る側を喜ばせろ!感動を生む「言葉」の魔法

今までで一番反響が大きかった施策や企画はありますか?

うちのお店のコンセプトが「特別な日をもっと特別に」なんですが、それを形にしたのがコロナの時期に作った「食べられる花束『花盛り』」です。お刺身の盛り合わせを花束に見立てたもので、これがお客さんの行動導線をうまく刺激して、喜んでシェアしてくれる方が多く、大きな反響がありました。

それは素晴らしいアイデアですね!見た目も華やかで、まさに特別な日にぴったりなプレゼントになりますね。

そうなんです。でも、この施策で僕たちが本当に大事にしていることがあるんです。要するにプレゼントって、贈る側が一番喜びたいんですよね。

ああ、その視点は非常に深いですね。贈る側の満足度ですか。

ええ。だから僕たちは、その気持ちを最大限に引き出すために、言葉の伝え方をすごく意識しています。ただ「お連れ様からのプレゼントです」じゃなくて、「お連れ様が選んでくださって、今日この日にプレゼントしてくれているんですよ」と、その価値をちゃんと伝えてあげる。ここが一番大事なんです。

個人の飲食店経営者に喝!業界の常識に挑む経営哲学

同じ飲食店経営者に伝えたいことはありますか?

飲食店って、本当に大変なビジネスだと思うんですよ。その中で僕たちが大事だと思っているのが、お客さんとの関係性なんです。

お客さんとの関係性、ですか。

例えば、誕生日のお祝いで「何かサービスしてもらえませんか?」って言われること、結構あるじゃないですか。でも僕、そこで安易に無料サービスするのって、ちょっと違うんじゃないかなって思うんです。だって、一番のプレゼントは「お祝いしたい」っていう、その人の温かい気持ちのはずですよね。

たしかに、その「お気持ち」が一番大切ですもんね。

そうなんです。だからうちは、誕生日ケーキもちゃんとお金をいただいてご用意するんです。その方が、プレゼントする人の「想い」の価値がぐっと上がると思うんですよ。そして、「お連れ様が、あなたのために特別に用意してくださったケーキですよ」って、その気持ちを僕らが代弁してしっかり伝える。

なるほど。ただ有料にするだけでなく、その価値を伝える言葉で感動を演出するわけですね。

ええ。飲食店がお客さんに媚びるんじゃなくて、お互いがリスペクトし合える対等な関係でいたい。その方が、結果的に最高の時間を提供できると信じてるんです。

素晴らしい哲学ですね。ほかにも何かありますか?

あと、もう一つ業界全体で考えていきたいのが深夜料金のことです。大手さんはちゃんとやっているのに、個人店がこれをやらないのは、経営的にかなり厳しいと思うんですよ。スタッフの深夜手当を払っているのに、その分をお客さんから頂けていないのは、やっぱり健全じゃないですよね。なので個人店もちゃんと深夜料金をいただける業界にしていきたいですね。

自分たちのスタンスを貫くことが、業界を良くし、ひいてはお客さんのためにもなる、ということですね。

まさにその通りです。そうやって自分たちのスタンスはしっかり貫いた上で、目の前のお客さんを最高に満足させる。それが僕たちのやり方だし、大事なことじゃないですかね。

「やるしかないだろ!」現状を突破するための、唯一無二のマインドセット

まだ言いたいことがあるんですけどいいですか?笑

もちろんOKですよ!笑

いろいろ言ったんですけど、お店って目の前のお客さんを満足させることだけが結果に繋がるわけじゃないと思っています。集客の導線をしっかりと考えて、SNSも気を抜かずに行う。僕たちは業務委託でSNSを運用できるようになるまで、自分たちで時間をかけて試行錯誤してSNSをやっていました。営業終了後の夜中の時間や、営業前の仕込み前の時間を使って。

目の前の仕込みや掃除といった、やらなければならないことにすごく注力して疲れるんですが、できるだけそこ以外のところに注力しないと突破できないものがあると思います。

おっしゃる通りですね。まさにそこが多くの経営者がぶつかる壁だと思います。なかなか成果が出ずに心が折れそうになった時、どんなマインドで乗り越えればいいでしょうか?

やるしかないだろ!!って思いますね。突破するには。やり方がわからないんだったら、わかる範囲でやってブラッシュアップ。それができない…とかじゃなくて、とにかくやるしかないと思います。

最強のパートナーシップ論!SNSと店舗運営、両輪を回すための唯一の方法

あと、チームプレイが本当に重要です。

具体的にはどのような分担をされているのでしょうか?

僕たちは役割分担をちゃんと分けてやらせてもらっています。お店の調理や料理に関わる部分は全部大将が担当。それ以外の部分や手が回らない部分を自分が担当しています。昔の小料理屋の縮図が一番いいと思っていて。ちょっといかつい大将の親父が店の土台である料理を担当して、愛想のいい女将さんがホールでお客さんの管理をする。そういう役割分担がやっぱり良いですね。

なるほど、まさに理想的な形ですね。

だからこそ役割分担して「料理人が料理人から抜け出せるか」が重要なんです。料理人って、本当に料理以外やらないから。僕の場合は料理人から抜け出して、マーケターとして集客の導線を作り上げることを勉強して、できるようになったんです。

「料理人が料理人から抜け出す」、非常に重要な視点ですね。ただ、SNSに注力しすぎる弊害もありそうですが…。

弟子たくみ:だから、そこは切り離した方がいいんですよ。SNSにみんな注力しすぎちゃうんで。まずは店舗のお客さんを満足させるための「底力」をしっかり上げて、SNSと店舗運営は両軸で、別物として走らせるのが大事です。結局SNSがバズってお客さんが来ても、そこで全然満足してもらえなかったらリピートしないし、口コミも悪くなって客足はどんどん減っていきますから。

SNSがどんなにすごくても、迎えるお店に力がなければ意味がない、と。

その通りです。店舗運営もSNSも両軸で頑張る。そのためにも、その役割分担がものすごく重要ですよ。だから、皆さんにも信頼できるパートナーを見つけてほしいですね。

まとめ

「江戸前鮨 日ノ出茶屋 横浜」の成功は、単なる偶然や時流に乗った結果ではない。それは、弟子たくみ氏の緻密なマーケティング戦略と、大将まさる氏の揺るぎない職人技、そして何よりも二人の強固なパートナーシップの上に成り立っていた。

「料理人が料理人から抜け出す」「顧客とは対等な関係を築く」「やるしかない」――。彼らの言葉は、厳しい状況に置かれている多くの飲食店経営者にとって、現状を打破するための力強いエールとなるだろう。

SNSというツールを戦略的に使いこなしながらも、その本質は「目の前のお客さんにいかに満足してもらうか」という店舗の底力にあることを、彼らは教えてくれた。日ノ出茶屋の挑戦は、これからも飲食業界に新たな風を吹き込んでいくに違いない。