第1章. 外国人観光客を取り込む!メニューを英語表記にする重要性

1-1. 外国人観光客の増加と“英語表記”への注目

訪日外国人の数は、近年ますます増え続けています。旅行サイトやSNSなどの口コミ情報が発達したことで、日本の地方都市やローカルな飲食店にも海外からの注目が集まるようになりました。しかし、せっかく興味を持ってもらっても、お店に英語メニュー(menu)がなかったり、日本語のみの表記だけだと「何を注文したら良いか分からない」と敬遠されるケースが少なくありません。英語表記がないことで、機会損失につながる可能性も高いのです。

ある調査によれば、海外旅行者の多くが「英語メニューの有無」を事前にチェックし、英語が対応されていないと候補から外すというデータもあります。つまり、飲食店が海外ゲストの取り込みを狙うなら、まず英語メニューを整えることがスタートライン。「海外の方に料理の意味が正しく伝わる」それだけで、お店側は大きなアドバンテージを手にするのです。

英語メニュー導入をきっかけに、さらに効果的な訪日客対策を進めたい方は『【2025年最新】飲食店がすべきインバウンド対策完全版!集客や接客など効果的な対応方法を徹底解説!』の総合ガイドも参考にしてください。

1-2. なぜ英語メニューが“必須”と言われるのか

外国人観光客の多くは、訪日前にSNSやGoogleマップ、TripAdvisorなどを細かくリサーチします。そこで「英語メニューあり(English menu available)」と書かれていれば、言語が通じなくても安心して入店しやすいと判断されがちです。また、実際に来店したお客様が口コミを投稿する際も、「英語メニューがあって助かった」「日本語がわからなくても注文できた」というポジティブな評価につながりやすくなります。

一方で、英語メニューがないお店には「せっかく行ったのに注文できなかった」「店員さんが英会話できなくてコミュニケーションに苦労した」というネガティブコメントがつくリスクがあります。インバウンド需要の高まりを背景に、英語表記はもはや“あると便利”ではなく、“ないと不利”な時代です。それほどまでに英語表記は飲食店にとっての基本インフラになりつつあります。海外からの集客を伸ばしたいなら、早めに着手しておくことを強くおすすめします。

第2章. 英語表記のメニューがもたらすメリットとは?

2-1. 集客アップと外国人観光客の口コミ効果

英語メニューを導入する最大のメリットは、海外ゲストの注文ハードルを一気に下げられる点です。英語表記によって、心理的な障壁を取り除くことができます。日本語が読めない外国人観光客でも、英語で料理の意味を理解できれば安心して注文できます。結果として、SNSや旅行サイトで好意的にレビューされやすくなり、英語表記の工夫に言及する投稿も多く見られ、さらなる外国人観光客を呼び込む好循環が生まれます。

たとえば「英語メニューがあったから入店してみた」「写真付きでわかりやすかった」といった口コミは、訪日客にとって貴重な情報源です。そうした良い評判が広がると、実際に海外のお客様が来店し、他の外国人にもSNSで勧めてくれる流れが加速します。地元民だけでなく、海外から観光で訪れる人々にとっても“行ってみたいお店”になれるのです。

2-2. スタッフ・オペレーション面でのメリット

英語メニューは、飲食店のスタッフが英会話を苦手でも、注文時の負担を大幅に軽減できる大きな強みがあります。料理名や説明が英語でしっかり表記されていれば、いわゆる英語表記が的確であれば、注文時の負担や会話による誤解や注文ミスのリスクが激減。忙しい時間帯でも、最低限のやり取りだけでスムーズに対応が可能になります。

英語メニューで接客が楽になるだけでなく、『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』も併せて進めると現場全体がスムーズになります。

■ 筆者の実践談:あるラーメン家の試み

2-3. 信頼度向上とリピーター獲得

英語メニューの導入は、単に一度きりの集客にとどまりません。海外のお客様が「この店は外国人に優しい」「英語表記が整っていて安心できる」と感激すれば、再来店(リピーター)につながる可能性が高まります。さらに、海外在住の友人やSNSフォロワーにお店を紹介してくれるケースも珍しくありません。

リピーターが増えれば、お店の売上は安定し、口コミでじわじわと評価が拡散されていきます。結果的に「外国人観光客が集まりやすい人気店」というブランドイメージが築かれ、長期的に大きな恩恵をもたらすでしょう。

海外からの信頼を集めて“選ばれる店”になりたい方は、『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』の解説記事もぜひお読みください。

第3章. 英語メニューを作成する際の7つのポイント

3-1. 写真を載せて、メニューに番号を振る

海外ゲストが最も分かりやすいのは、何と言っても“写真”です。文字だけのメニューではイメージが湧きにくく、英語でもわかりづらい場合があります。しかし、料理の写真を掲載すれば一目瞭然。さらに、各料理に番号を振っておくと注文が非常にスムーズになります。

「I’d like No.5, please.」というひと言でオーダーが完結するため、英会話に自信がないスタッフでも安心です。実際、筆者が取材した定食屋では、写真付き+番号振りの英語表記のメニューを導入後、「注文の確認が楽になった」とスタッフ全員が口をそろえていました。

メニューに使う料理写真で反応率を上げたい方は、『飲食店で綺麗な写真撮影をする基本知識とコツ!外注する場合の注意点まで!』のコツをチェックしてみてください。

3-2. 英語の誤表記には気をつける

機械翻訳でそのまま出力した文字列を丸ごとメニューに載せると、誤訳や和製英語のままになってしまう恐れがあり、英語表記に対する細心の注意が必要です。たとえば「アイスコーヒー」を「Ice coffee」と表記するケース。実際には“Iced Coffee”や“Cold Brew”といった言い方が英語圏で一般的です。

誤表記を防ぐには、DeepLやGoogle翻訳を活用しても、最終的にはネイティブか英語上級者のチェックを受けるのがベスト。少なくとも往復翻訳(英語→日本語に再変換)で意味が合っているか確かめておくと、料理名の根本的な間違いを回避しやすくなります。

3-3. つい食べたくなるような説明文を添える

“Juicy”や“Crispy”など、英語の形容詞を上手に使うと料理がぐっと魅力的に見えます。これは英語表記における表現力の一例です。たとえば唐揚げなら“Crispy Fried Chicken with a Savory Sauce”のように、一言プラスするだけで味わいを想像しやすくなるのです。「Spicy」「Tender」「Rich Flavored」など、料理の特徴を端的に表す単語を意識して選びましょう。

3-4. 食べ方を簡単に説明する

しゃぶしゃぶや焼き肉、お好み焼きなど自分で調理する料理があるお店なら、「どう調理すればよいのか」を英語で簡潔に書いておくと、初めて来た外国人にとって非常に助かります。

たとえばしゃぶしゃぶなら、“Dip thinly sliced meat into boiling broth for a few seconds, then enjoy with dipping sauce.”といった短いガイドがあるだけで十分。「わざわざ店員を呼ばなくてもわかる」という安心感が、お店の印象アップにつながります。

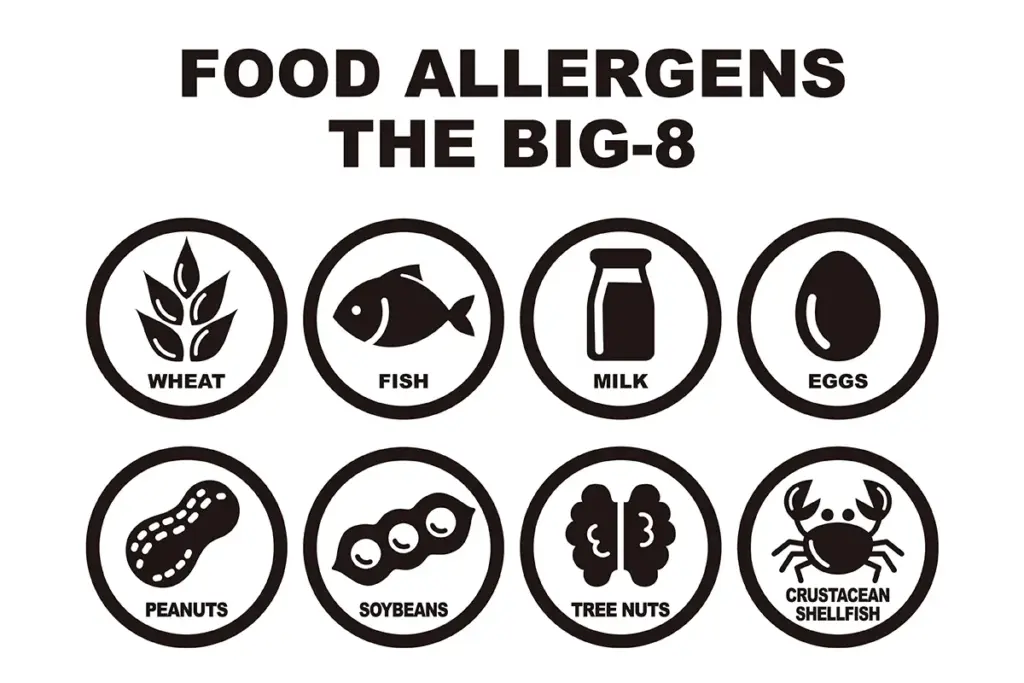

3-5. 使用している食材やアレルギー情報などを記載する

アレルギーや宗教上の理由で食べられない食材がある外国人観光客は少なくありません。たとえば「Contains soy」「No pork used」といった注記があれば、海外のお客様が安心して料理を選ぶことができます。

実際に「ピーナッツ油が使われているか」など細かい確認を受けるケースもあるため、あらかじめ英語メニューに主な食材を入れておくと、スタッフも対応がスムーズです。英語表記がしっかりしていれば、余計な会話が減り対応効率も上がります。

食文化の違いに柔軟に対応したい方は、『飲食店は持ち込み禁止にすべき?許可するメリットやルールの設定方法を解説!』の整備例もぜひご参考ください。

3-6. 宗教や慣習に配慮したメニューの作成も検討する

ムスリム向けのハラール対応や、ベジタリアン・ヴィーガン対応が増えている昨今。海外のレストランでは当たり前のようにメニューに「Vegan」「Vegetarian」「Halal」などの表記があります。日本の飲食店もこれらの表現を積極的に取り入れれば、より幅広い海外ゲストを取り込める可能性が高まるでしょう。そのためにも、英語表記の正確さと多様性を確保する必要があります。

3-7. スタッフの英語力に頼らず運用するコツ

英語メニューを導入すれば、スタッフ全員が流暢な英会話をする必要はありません。英語表記を整えておくことがその代替手段になります。料理名や食べ方、アレルギー情報がきちんと英語で書かれていれば、注文時には指差しや番号確認だけで乗り切れます。

現場スタッフの声として「最初は英語接客に不安があったけれど、数字と写真を使ってオーダーを確認するだけで事足りている」というコメントも数多く聞かれました。スタッフが最低限の“Hello”や“Thank you”さえ覚えておけば、海外のお客様は十分に好意的に受け取ってくれるはずです。

第4章. 飲食店での英語メニューの記載例と応用テクニック

4-1. 洋食・和食・喫茶メニュー別の具体例

英語メニューを作る際、ジャンルによって最適な表現や注意点が異なります。たとえば、洋食の定番である「ナポリタン」は、直訳で“Neapolitan”とすると海外の人に誤解されがち。実際にはイタリア料理のナポリとは大きく違うため、“Spaghetti in Ketchup-Based Sauce (Japanese-style)”と説明を添えるとわかりやすくなります。

和食の場合は、寿司や天ぷら、焼き魚なども海外の人に馴染みがある程度ありますが、細かい具材や調理法までは理解していないことが多いです。たとえば、「焼き魚」は“Grilled Fish seasoned with salt”のように一文付け加えるだけでも、調理法や味のイメージを伝えられます。さらに、定食スタイル(ご飯・味噌汁・漬物など)を“Set meal”とまとめてもよいですが、英語表記の明確さを重視し、説明を加えるのが効果的です。「味噌汁」自体を“Miso soup (fermented soybean paste broth)”と表記しておくと、何を使っているのかが明確になります。

喫茶店文化ならではの「ナポリタン」や「小倉トースト」、「クリームソーダ」といったメニューは、日本独自のアレンジがある点を強調するのがおすすめです。海外の方からすると「こんな食べ方があったのか!」と興味を引きやすくなります。

ポイント

- ナポリタン: “Spaghetti in a ketchup-based sauce” (Japanese-style)

- 焼き魚: “Grilled fish lightly salted”

- 味噌汁: “Miso soup (fermented soybean paste broth)”

- 小倉トースト: “Toast topped with sweet red bean paste”

こうした記載をメニューに加えるだけで「料理がどんな味か」「何が入っているか」をイメージしやすくなり、日本語の料理名に慣れていない外国人でも抵抗なく注文できるようになります。

4-2. しゃぶしゃぶ・焼肉など調理過程がある料理

しゃぶしゃぶや焼肉、お好み焼きのように、テーブルで“自分で調理”するスタイルの日本料理は海外の人にとって新鮮です。しかし、やり方を知らないままでは戸惑うことも多いので、英語メニューに食べ方の簡易説明を入れておくと親切でしょう。これは英語表記の補足説明という意味でも重要です。

たとえば、しゃぶしゃぶの場合は、“Dip thinly sliced beef or pork into boiling broth for a few seconds, then enjoy with dipping sauce”といった短いガイドがあるだけで「どう調理すればいいか」がすぐ分かります。焼き肉なら“Grill meat on the table’s hotplate and dip in sauce. Flip the meat once it turns brown”などと書いておけば、初めてでも安心して楽しめるはずです。

こうした調理スタイルは「日本文化体験」としても人気が高く、写真を添えておけば海外のゲストはさらにワクワク感を得られます。実際に、筆者が訪れた焼き肉店では、英語メニューに写真つきの一言説明を加えたところ、「焼き加減や食べ方がわからなくて聞きづらい」というクレームがほぼゼロになったそうです。

第5章. 無料&便利!英語表記のメニュー作成に使える3大サービス

5-1. Google翻訳を使いこなす手順

英語メニューを作る際、まず手軽に利用できるのがGoogle翻訳(Google Translate)です。操作は簡単で、文章をコピペするだけで英語に変換してくれます。ただし、直訳に近い表現が出ることが多いので、翻訳後に必ずチェックしておくことが重要です。

たとえば「和定食」を翻訳すると、“Japanese set meal”と表示される場合があります。これ自体は間違いではありませんが、もう一歩踏み込んで“Rice, miso soup, pickles, and a main dish”と説明文を添えると、より伝わりやすくなります。翻訳結果をそのままコピペせず、英語表記の妥当性をチェックする習慣を持ちましょう。最終的には人の目で自然な表現か確認する手間を惜しまないのがコツです。

店頭に紙で貼り出すメニューだけでなく、日替わりメニューや黒板メニューを英訳するときにも役立ちます。忙しいときはスマホからGoogle翻訳を使い、すぐに英訳して書き加えれば、海外のお客様も安心。実際、筆者がサポートした居酒屋では、Google翻訳を活用して「日替わり刺身3種盛り」などを英語で気軽に追加し、外国人ゲストから高評価を得ていました。

5-2. DeepLの精度と注意点

DeepLは近年注目されるAI翻訳ツールで、Google翻訳に比べて自然な文脈に沿った訳が出やすいと言われています。特に日本語から英語への翻訳精度が高く、細かなニュアンスをくみ取ってくれるため、英語表記の質を高める上で非常に役立ちます。ただし、DeepLも万能ではなく、日本特有の食材名や和製英語などで誤訳が発生する可能性はあります。たとえば「からあげ」を“Fried Chicken”と表示してくれますが、「鶏の唐揚げ」のニュアンスがより分かりやすいかどうかは最終的に確認が必要です。

往復翻訳チェック(DeepLで日本語→英語、英語→日本語に戻す)を行い、意味が大きく変わっていないかを見極めましょう。特に、こだわりの味付けや店独自のソース名などがある場合は、“Our special sauce”のように意訳を混ぜつつ、機械翻訳の結果をカスタマイズするのがベストです。

5-3. 東京都多言語メニュー作成支援ウェブサイトを活用

東京都が提供している「多言語メニュー作成支援ウェブサイト」も見逃せません。このサイトでは、一般的な料理名や食材名を選択するだけで、英語・中国語・韓国語など複数言語に対応した表記を自動生成してくれます。Web上のテンプレートを使ってメニュー表を作成できるため、デザインやレイアウトの手間を大きく省ける点が魅力です。公的なサービスなので利用料が無料なのもありがたい特徴。都内以外の飲食店でも利用可能ですし、他の自治体でも似たような支援サイトを設置しているケースがあります。

たとえば「焼き鳥」「味噌汁」「お好み焼き」など、日本固有の料理名があらかじめデータベース化されているので、誤表記を減らしやすいのがメリットです。正確な英語表記を求める店舗にとっては安心材料となるでしょう。ただし、店独自のメニューやオリジナル料理には対応していないことがあるため、独創的なメニュー名の場合は自力で補足説明を書く必要があります。

第6章. 飲食店の英語表記メニューに関してよくある質問

6-1. Q1:すべての料理を英訳する必要あるの?

メニュー数が多いお店では、すべての品目を英語化するのが大変かもしれません。その場合は、人気メニューやおすすめメニューを優先的に英訳するだけでも十分効果があります。まずは英語表記を整える範囲を絞ることで無理なく導入できます。外国人観光客がはじめて訪問するとき、まずは「看板メニュー」や「おすすめ料理」を知りたいので、そこを整備するだけで注文しやすさが大幅にアップします。

6-2. Q2:和製英語や珍しい食材はどう表現したらいい?

日本特有の料理名や食材、たとえば「納豆」「焼きめし(チャーハン)」「小倉トースト」「からし明太子」などは、英語に置き換えてもイメージしにくい場合が多々あります。そんなときは、食感や調理法、味の特徴を簡潔に足すのがおすすめ。たとえば、納豆なら“Fermented soybeans with a sticky texture”と書けば興味をそそられやすいです。

6-3. Q3:英語ができるスタッフがいないけど大丈夫?

英語メニューがしっかりしていれば、オーダー時に英会話が必須というわけではありません。料理の写真・番号・簡単な説明がメニューに載っていれば、お客様は「No.3, please」と言うだけで注文できます。

店員側も「Yes」「Thank you」などの最小限のフレーズさえ覚えておけば、笑顔と簡単なやり取りだけで十分接客が可能。スタッフ自身も英語力を磨くに越したことはありませんが、“英語メニュー+指差し”という仕組みでハードルはぐっと低くなります。

6-4. Q4:日替わりメニューはどう対応する?

頻繁に内容が変わる居酒屋やカフェでは、スマホ翻訳や簡易翻訳ツールを使って、その場で英語を書き足すのがおすすめです。メニュー黒板の脇に“Today’s Specials”と書いて、主要な料理の英訳をざっくり載せておけば、海外のお客様もチェックしやすくなります。

「すぐに機械翻訳して、そのまま手書きで追加」→「あとでスタッフが軽く見直す」といった運用で、トラブルを最小限に抑えられます。

6-5. Q5:誤訳クレームがきたらどうする?

万が一、誤訳によって食材が違ったりアレルギーに関する混乱が起きたら、まずは真摯に謝罪し、必要に応じた補償や代替メニューを提供しましょう。そのうえで、即座にメニュー表記を修正し、海外のお客様にも周知することが大切です。誠実な対応を評価されれば、大きなクレームには発展しにくく、むしろ「きちんと対応してくれた」と好印象を残せるケースもあります。

6-6. Q6:英語メニューを宣伝する方法は?

せっかく英語メニューを作っても、存在を知られなければ意味がありません。そのためには、英語表記の有無を積極的にPRする必要があります。TripAdvisorやGoogleマップの店情報に「English menu available」と明記しておくだけでも、海外のお客様が検索時に大きく注目してくれます。SNSを活用するなら、インスタグラムなどに料理写真とともに英語ハッシュタグを付けると、海外ユーザーの目に留まりやすいです。

英語メニューの存在をもっと広めたい方は、『【完全版】飲食店のインスタグラムの活用術を大公開!集客に効果的な運用方法を解説!』を取り入れて海外からの注目度を高めてみましょう。

第7章. 英語表記のメニュー作成はインバウンド対策で最重要!

英語メニューを整えた後こそ、本当の勝負が始まります。海外のお客様を一度呼び込むだけでなく、いかにリピーターとして定着させるかが、今後の大きなテーマです。例えば、SNSでつながることで「次の来日時にも必ず行きたい」「知人にも紹介する」といった口コミ拡散が期待できるでしょう。実際に、英語メニューを導入した飲食店の中には「外国人のお客様が増えたうえに、彼らの友人や家族も一緒に再来店してくれるようになった」という成功例も存在します。

さらに、英語対応を足掛かりに中国語や韓国語など多言語へと拡張すれば、インバウンド市場全体の需要を取り込むチャンスが格段に広がります。英語メニューは、海外の方が戸惑わずに美味しい料理を楽しめる“入口”に過ぎません。その“入口”を支えるのが、丁寧な英語表記の積み重ねなのです。それを活かして深い交流を育み、あなたのお店のファンを世界中に増やすことで、地域全体の魅力発信にもつながっていくはずです。