1. 小売店の集客が伸び悩む背景と全体像

1-1. 小売店を取り巻く市場環境と競合状況

小売店を運営するうえでは、まず市場環境を知ることが欠かせません。消費者の購買行動は、オンライン通販やSNSの台頭によって大きく変化しました。以前なら地域の限られた店舗で買い物を済ませていた顧客も、いまはスマートフォンひとつでどこからでも商品を探し、購入できます。

そのため、実店舗における集客に注力する小売店は、一層の「差別化」が必要になります。単に安売りを打ち出すだけでは来店を促しきれない場合が多く、顧客は「このお店だから行きたい」という明確な理由を求めています。加えて、大型チェーンやECサイトとの競合も激化しており、価格競争のみで勝負を続けるのは厳しい局面です。

そこで大切になるのが、顧客が実際に足を運びたくなる店舗づくりです。たとえば店内の居心地の良さや、地域に密着した独自性を打ち出すなどの手法が挙げられます。市場環境が激変する時代だからこそ、従来とは違うアイデアを積極的に導入し、競合を上回る施策を練っていく必要があるでしょう。

1-2. 集客に必要な視点と目的設定

小売店の集客は、ただ単に「人を呼ぶ」ことがゴールではありません。店舗に来店してもらった後、顧客が商品を手に取って購入につながるよう工夫する必要があります。さらに、再来店を促すことでリピーターの育成につなげることが、小売店の安定経営には不可欠です。

そのためには、集客施策を打つ前に「目的」を明確に設定することが肝心です。たとえば、

- 新規顧客の来店を増やし、知名度を上げたい

- 既存顧客のリピート率を高め、売上を安定させたい

- ターゲット層の購買単価を上げて利益率を上げたい

など、どの指標を重視するかによって選ぶ方法は変わります。来店数だけでなく、客単価やロイヤル顧客の数なども視野に入れながら、施策を組み立てましょう。また、目的が明確になれば、どんな店舗イメージを打ち出すか、どんな販促を行うかも見えてきます。

たとえば、学生が多いエリアならSNSを活用し、若者向けのお得なイベントやアプリクーポンを配布するといった戦略が考えられます。逆に、シニア層をターゲットとするなら、地域への折込チラシを重視し、分かりやすいPOPを設置するといった方法が有効です。こうした違いを理解し、自社の強みやお店の特長を活かしたアプローチが理想です。

いずれにせよ、小売店が集客を伸ばすには「まずターゲットを明確化すること」と「目標設定をしっかり行うこと」が出発点になります。目的が定まれば、次に「どのエリアから顧客を呼ぶか」といった商圏分析や、実際にどんな手法を使うかの具体的な検討段階へスムーズに移行できます。

2. ターゲット設定と商圏分析の手法

2-1. 商圏の範囲を可視化する方法

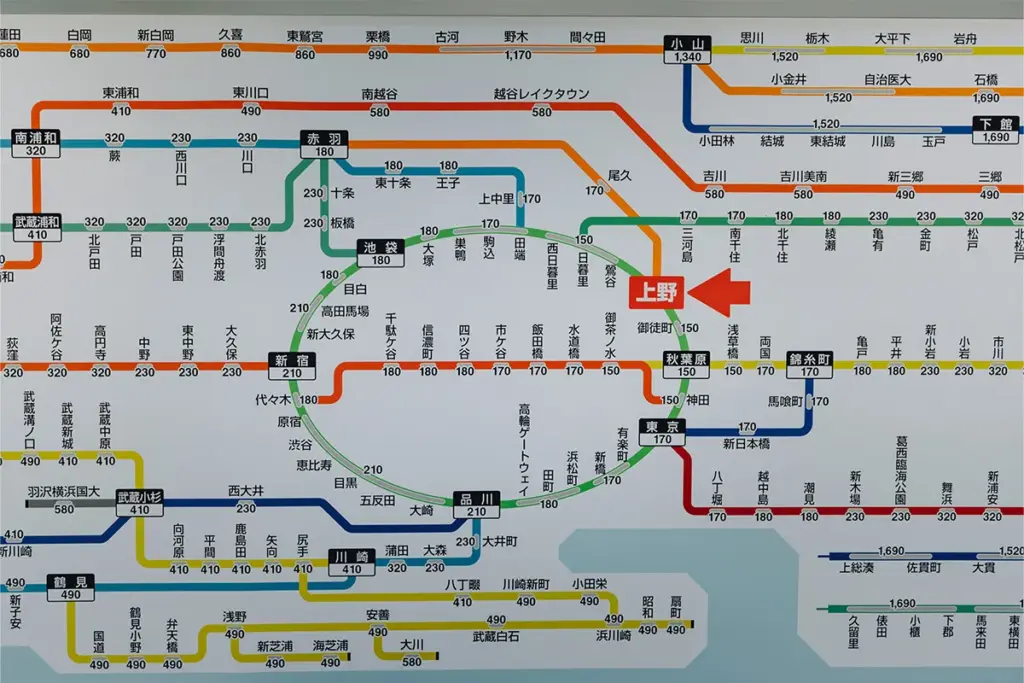

来店してくれる見込みが高いエリアを知ることは、小売店の集客アイデアを検討するうえで大切です。商圏分析によって、効率的にアプローチすべき地域や、どの競合店舗とバッティングするかを明らかにできます。たとえば、自社の店舗を中心に徒歩圏、車で5分圏、公共交通機関のアクセス圏などでゾーン分けを行い、それぞれの人口や顧客属性を調査します。

こうしたゾーン分けを実施する際は、地理情報システム(GIS)ツールや、国勢調査データなどの公開情報を活用すると便利です。さらに、店舗周辺の様子を実際に歩いて確認し、どんな建物や施設があるか、人の流れがどうなっているかを観察することも重要です。何度も足を運ぶことで「ここには若い世代が集まる大学がある」「平日は主婦が多く通る」といった具体的な知見が得られます。

競合状況も見逃せません。同じような商品を扱うお店が近隣に複数ある場合、それぞれがどのように集客しているかをチェックして差別化につなげると良いでしょう。たとえば、すでに大手チェーンが地域の低価格路線を押さえているなら、自社は高付加価値路線にシフトして勝負するという戦略も考えられます。商圏内の顧客ニーズと競合の特性をあわせて分析し、自社に合った集客方法を見出すことが、成果を出すポイントです。

2-2. 顧客像の具体化と購買プロセスの把握

商圏分析でエリアを絞り込んだら、次に誰をターゲットとするかをさらに具体化しましょう。「幅広い年齢層にアピールしたい」という考えは分かりやすいものの、集客施策を行う際にはより細かいターゲット設定が必要です。年齢層だけでなく、職業、家族構成、ライフスタイルなどを想定し、その人がどんな理由で来店し、何を求めているかをイメージします。

たとえば、30代の共働き世帯をメインターゲットに据えるのであれば、仕事帰りに寄りやすい営業時間の設定や、さっと購入しやすい陳列方法などを工夫します。さらに、来店後の顧客の購買行動を考えることで、販促施策にもヒントが得られます。店内にどんな動線があるか、スタッフがどのタイミングで声をかけるか、チラシのクーポンをレジ前で提示するかなど、小売店での接客は細かいポイントが多いものです。

購買プロセスでは、AIDMAの法則やAISASの法則などのフレームワークを応用するのも有効です。具体的には、

- 顧客が情報を認知する(Attention)

- 興味を持つ(Interest)

- 欲求が生まれる(Desire)

- 購買行動を起こす(Action)

- 記憶し、再来店へつながる(Memory)

このステップごとにどんな施策を打つかを分けて考えると、効率的に集客アイデアを構築できます。とくに来店から購買までのサポートだけでなく、再来店を促す仕組み(ポイントカードやアプリクーポンなど)を視野に入れることで、顧客の定着率を高められます。

3. 【オフライン施策】店舗を活用した集客アイデア

3-1. チラシや看板を活用した客寄せの方法

オフライン施策の定番として挙げられるのが、チラシや看板の効果的な活用です。オンライン広告が増えるなかでも、紙のチラシはまだまだ根強い力を持ちます。とくに地域に密着した小売店では、折込チラシやポスティングにより、特定エリアのターゲットに直接訴求することが可能です。

ただ、チラシを配るだけでは効果が薄くなるケースもあるため、内容とタイミングを工夫しましょう。たとえば週末の朝刊に合わせて折り込み、「土日限定セール情報」を載せれば、顧客がすぐに来店しやすいシチュエーションを作れます。また、看板も「視覚的な一瞬のインパクト」で店舗の存在感を示す大切な手法です。カラフルなデザインやキャッチコピーを工夫し、通りすがりの人に「何のお店なのか」「どのようなアイデアがあるのか」を短時間で伝えると良いでしょう。

このようなオフライン施策には、実際の数字の確認も欠かせません。たとえばチラシにクーポンをつけ、回収率をチェックすれば、どの地域からどれだけ来店があったのかを把握できます。これにより、どの配布エリアが効果的なのかを検証して、次回の施策に活かせます。配布先やデザインなどを変えながらPDCAを回すと、より集客力の高い方法を探り当てやすくなります。

3-2. 店内レイアウト・POPで顧客の購買意欲を高める

実際に店舗へ来てもらった顧客が、そのまま購入につながるかどうかは、店内のレイアウトやPOP次第といっても過言ではありません。お店の通路幅や商品配置が不便だと、せっかく来店した顧客もゆっくり買い回りができず、不満を抱いてしまう恐れがあります。

そこで、まずは顧客の動線を可視化し、どんな導線だと商品を見つけやすいかを検討しましょう。入り口から一番奥まで自然に移動できるルートを意識すると、おすすめ商品の前を自然に通過させることが可能です。さらにPOPを効果的に使えば、「この商品は今だけセール中」「まとめ買いで割引」といった情報を分かりやすく提示できます。

たとえば、目立つ色使いのPOPをアイレベルに合わせて設置するだけでも、商品の認知度は格段に上がります。値下げの金額やメリットを大きく書く、期間限定の商品には特別な装飾を加えるなど、小さな工夫が集客に直結するポイントです。特に日用品や食料品を扱う小売店では、レイアウトとPOPの組み合わせが重要な施策となります。

3-3. イベント・セールで盛り上げる手法

オフライン集客を強化するもうひとつの重要なアイデアが「イベント」や「セール」の開催です。これは来店を促すだけでなく、地域社会とのつながりを深め、顧客との直接のコミュニケーションを生む絶好の機会となります。たとえば、定期的に試食会やワークショップを開けば、普段は来店しない層に訴求しやすくなるでしょう。

イベントやセールを企画するときは、ターゲットのニーズをしっかり把握することが必要です。たとえば若いファミリーが多い地区なら、子ども向けの体験イベントや、親子連れが楽しめる抽選会などを企画すると効果的です。逆に高齢者層が中心なら、健康に関する無料相談や地域のサークル活動と連携した催しを検討すると、店舗への興味を高められます。

また、イベント時には「来店者だけが使えるお得情報」を用意しておくと、再来店や口コミ拡散につながりやすいです。たとえば、その場で登録してくれた顧客にアプリクーポンを配布するなど、オンライン施策につなげる工夫も相乗効果を生みます。小売店の雰囲気を伝えながら、楽しさとお得感をセットにすることで、次回以降の来店へと発展しやすくなります。

4. 【オンライン施策】SNSと自社メディアを活用した集客アイデア

4-1. SNSを利用した発信方法と来店誘導

近年、小売店の集客アイデアとしてSNSは欠かせないツールになっています。InstagramやTwitter、さらに若年層向けにTikTokを活用する店舗も増えています。SNSを使うことで、ターゲットへ直接訴求しやすくなり、しかも投稿を拡散しやすい点が大きな特徴です。

たとえば、商品の入荷情報やお得なセール、さらには限定キャンペーンをSNSで告知すれば、多くの顧客に一度にアプローチできます。ポイントとなるのは「画像」や「動画」の使い方です。店舗の雰囲気が分かる写真や、商品の魅力が伝わる短い動画などを定期的に投稿し、見てくれる人を惹きつけましょう。とくにビジュアル重視のSNSであるInstagramでは、おしゃれなディスプレイ例やPOPのデザインを投稿することで「実際にお店を訪れてみたい」という来店意欲を高められます。

さらに、ハッシュタグを戦略的に活用する手法も有効です。地域名や業種、商品カテゴリーなど、顧客が検索しそうなワードを盛り込みましょう。実際に「#地域名+お店名」を組み合わせれば、近隣エリアのユーザーに店舗の存在をアピールしやすくなります。こうした「SNS集客」を成功させるポイントは、こまめな投稿と、顧客とのコミュニケーションです。コメントが付いたら返信をする、DM(ダイレクトメッセージ)で質問をもらったら丁寧に回答するなど、店舗アカウントとしての信頼度を上げる努力が必要です。

またSNSで多用される手法として、フォロワー限定のアプリクーポン配布や、SNS上のキャンペーンがあります。「この投稿をシェアしてくれた方に割引券を進呈」などのアイデアを組み合わせると、より多くの人に投稿が広がる可能性が高まります。ただし、SNSは短期的なバズを狙うものではなく、地道なファンづくりの場だと認識しておくことが成功のカギです。

4-2. 自社ホームページやオンラインストアでの効果拡大

SNSだけでなく、店舗独自のホームページやECサイトを運営している場合は、それらをフル活用して集客施策を強化しましょう。ホームページは「お店の顔」となる場所です。店舗の基本情報やこだわりをわかりやすく掲載することで、興味を持った顧客に安心感を与えられます。

さらに、オンラインストアを展開しているなら、店舗で売っている商品をインターネットでも購入できるようにすると「忙しくてお店に行けない」「遠方だけど商品を買いたい」という顧客を取り込めます。オフラインとオンラインを組み合わせる「オムニチャネル」戦略では、顧客がどの経路からでも自社商品にアクセスできる点が大きな利点です。たとえば、オンラインストアで品揃えを確認してから実店舗に来店してもらったり、その逆で店舗で商品を見てからWebサイトで追加注文したりするケースも期待できます。

またSEO対策にも着目しましょう。たとえば「地域名+業種名+商品名」など、検索ニーズが高いキーワードで上位表示を狙えば、まだ店舗を知らない潜在顧客を呼び込むチャンスが生まれます。あるいはブログやお知らせページを設け、商品レビューやイベント情報を発信すれば、更新頻度が上がることで検索エンジンからの評価も得やすくなるでしょう。こうした方法は、一度に大きな成果を求めるのではなく、少しずつ継続的に改善することが重要です。

4-3. MEO対策やポータルサイトの手法

MEO(Map Engine Optimization)は、Googleマップなどの地図検索で自店舗を上位に表示させる施策を指します。小売店のように来店を伴うビジネスでは、この「MEOが非常に効果的」です。具体的には「Googleビジネスプロフィール」を充実させることが第一歩となります。営業時間や住所、電話番号はもちろん、定期的に写真や投稿をアップロードし、お店の魅力を発信しましょう。

口コミや評価への対応も重要です。顧客が投稿したレビューには真摯に返信することで、店舗の信頼度を高められます。もし低評価のレビューがあったとしても、丁寧に経緯を聞き、改善策を伝えることでネガティブな印象を最低限に抑えられます。特に「近くの○○を探す」といったローカル検索をするユーザーに対して、自社店舗が上位表示されるかどうかは、MEO対策の成否にかかっているといっても過言ではありません。

さらに、地域ポータルサイトへの掲載も見逃せません。たとえば「エキテン」や「食べログ」など、業態に合うポータルへ無料または低コストで登録すれば、検索上位に表示されるチャンスが増えます。新規顧客にとってポータルサイトは便利な検索窓口ですから、そこに載るだけでも一定の集客効果が期待できます。複数のポータルサイトを活用しながら、投稿内容を定期的に更新していくと良いでしょう。

5. アプリクーポンやデジタルツールを使った集客アイデア

5-1. 自社アプリを導入するメリットと課題

小売店がさらに一歩踏み込んだオンライン施策を打つとき、有力な選択肢となるのが自社アプリの開発です。アプリを導入するメリットは、顧客がスマホに常に入れておけるため、プッシュ通知などで情報をタイムリーに届けられる点です。たとえば「本日限定セール開催中」「新入荷アイテムが到着」といった通知を送れば、思い立ったときに顧客が来店しやすくなります。

また、アプリを活用すれば会員証機能やアプリクーポン、ポイント管理など、多彩なサービスをひとまとめにできるのも大きな利点です。たとえば買い物のたびにスタンプを貯めてもらい、一定数たまると割引が受けられる仕組みをアプリ上で完結させる方法があります。こうした施策によってリピーター育成を図るなら、毎回カードを持参してもらう必要がありません。顧客の利便性が高まり、再来店へのモチベーションを刺激します。

一方で、自社アプリの開発にはある程度のコストや運営リソースが必要です。デザインや機能面を考慮しながら、定期的なメンテナンスやアップデートを行わなければなりません。ユーザーが使いにくいアプリは逆効果ですので、導入前に要件をきちんと洗い出す必要があります。店舗の規模やターゲット層、投入できる予算などを総合的に判断し、十分なメリットが見込めるかを検討すると良いでしょう。

5-2. アプリクーポンやSNSクーポンの配信施策

自社アプリを導入できない、または簡易な方法で集客施策を行いたい場合は、SNSやLINE公式アカウントからクーポンを配信する手段もおすすめです。新規来店者には「フォローありがとうクーポン」、リピーターには「限定スペシャルクーポン」など、配信するターゲットを分けて展開すると、より効果的に誘導できます。

配布するアプリクーポンの内容としては「次回購入時○%オフ」や「特定商品が半額」など、顧客が「これはお得だ」と感じる具体的な特典が望ましいです。ただし、あまりに大幅な割引をやりすぎると利益を圧迫するリスクもあるため、キャンペーン期間や利用条件をうまく設定してください。たとえば「会計2,000円以上で利用可能」「1グループにつき1回まで」など、店舗側にメリットが残る形でコントロールするのが重要です。

また、クーポンの有効期限を短めに設定し、「あと数日で期限が切れます」というリマインドを送ると、顧客の来店意欲を上げられます。実店舗だけでなく、オンラインストアと連動させれば、どちらのチャネルからでも割引が受けられるようになり、より多くの顧客を取り込むことができます。こうした手法は小売店に限らず、多くの業態で実績のある施策ですから、ぜひ積極的に取り入れてみてください。

5-3. 他社サービスとの連携で拡大する集客効果

自社単独のアプリ開発が難しい場合には、他社が運営するデジタルプラットフォームやポイントサービスと連携する方法もあります。たとえば有名なポイントカードサービスや電子マネー、QR決済などを導入しているお店であれば、「支払い時にポイントがたまる」「他店舗でもポイント利用が可能」といったメリットを顧客に提供できます。こうした利便性が、日常的に買い物する顧客を呼び込む要因となるのです。

また、チラシ配信アプリに情報を登録しておくと、アプリユーザーに対して自動でお店の最新情報を届けられます。地域密着型の配信サービスを選べば、狙ったターゲットへ効率よく訴求できるでしょう。さらには他社サービスとのコラボ企画や、ポイントアップキャンペーンを共同開催するなど、いろいろな連携手法が考えられます。

このように、デジタルツールを上手に活用しながら周辺企業やサービスとのつながりを持つことで、新しい層の来店を獲得するチャンスが大きくなります。単発の施策で終わらせず、定期的にコラボキャンペーンを打つなど、継続的に顧客接点を増やしていきましょう。自社だけではリソースが足りないと感じる小売店こそ、外部との連携を強化することで差別化が図れます。

6. 小売店で顧客体験を向上させる店内施策

6-1. スタッフ接客とサービス品質

小売店の集客は、オンラインやオフラインの施策によって来店数を増やすことが目的のひとつですが、その先にある「顧客体験」の向上も非常に重要です。なぜなら、来店した顧客が満足しなければ、リピーターにならないどころか、悪い口コミによって他の潜在顧客を遠ざける可能性があるからです。

スタッフの接客は、顧客体験を左右する大きな要素です。明るい挨拶やスムーズな対応はもちろん、商品知識をしっかり学んでおくことで、顧客に最適な提案がしやすくなります。たとえばアパレル店なら、洋服のサイズ感やコーディネート例を即座に伝えられるスタッフがいるだけで、購入意欲を高められるでしょう。日用品を扱うお店なら、商品特性や価格帯の違いを分かりやすく説明し、悩みを解決してあげる接客が求められます。

また、どんな店舗でもクレーム対応は避けて通れません。問題が起きたときにスタッフが適切に対処できる体制やマニュアルがあると、顧客の不満が大きくならずに済みます。単なるマニュアルだけでなく、スタッフ同士がコミュニケーションを取り合い、同様のケースが再発しないようノウハウを共有する仕組みも大切です。その積み重ねがサービス品質を底上げし、結果的に集客施策の効果を高める土台となります。

6-2. 陳列や導線で「買い物のしやすさ」を演出

顧客体験を向上させるもう一つの要素が、「買い物のしやすさ」です。店舗での買い回りがスムーズであれば、顧客はストレスを感じることなく商品を探せます。レイアウトが分かりにくかったり、通路が狭かったりすると、その時点で顧客は購買意欲を失いやすくなります。とくにスーパーやホームセンターなどの大型小売店では、導線設計が集客成功の鍵となることが多いです。

まずは来店客の動きやすい道幅を確保することが基本です。ワゴンセールや特設コーナーを作る場合でも、通行の妨げにならない位置を選び、複数の人が同時に商品を見られるスペースを残しましょう。レジ待ちの列が店内を塞がないようにレイアウトする工夫も重要です。

陳列方法にも注目しましょう。たとえば「目線の高さにメイン商品を置く」「一番売りたいアイテムを店内の奥に配置し、そこへ向かう途中に関連商品を設置する」などのテクニックは、多くの小売店で用いられています。また、POPのデザインやキャッチコピーによって、その商品の特徴や価格帯を即座に理解できるようにすると、顧客の興味を引きやすいです。商品の魅力を短い言葉で伝えるPOPは、SNS投稿にも流用できますし、店内販促物としても活躍します。

6-3. 店舗外観・内装のブランディング効果

店舗の外観や内装もまた、集客力を左右する大切な要因です。来店してもらう前段階で、通りすがりの人が「このお店、気になる」と思ってくれるかどうかは、ひと目で分かる外観のデザインがカギを握ります。いくら優れた商品を揃えていても、店舗が古びた印象だと「入りづらい…」と感じられがちです。

看板の作りやカラーリング、照明の使い方など、意外と細かい部分で印象は変わります。店頭のディスプレイを季節ごとに変えたり、イベントやセールのテーマカラーを打ち出したりと、視覚的に楽しい仕掛けを取り入れると良いでしょう。そうしたブランディングがSNSに投稿されれば、新規来店客を呼び込む宣伝効果も期待できます。

内装についても同様です。掃除が行き届いていない売り場や、暗い照明だと商品の魅力が伝わりにくいものです。商品のカテゴリーごとに区分けしたディスプレイや、スタッフがすぐに誘導できるサインボードなどを整備し、「お店全体が魅力的である」という印象を作り出しましょう。こうしたブランディングの積み重ねが顧客の記憶に残り、「また行きたい」という感情を引き出します。

7. リピーター獲得のための施策と顧客管理

7-1. 顧客データを活用したフォローアップ

小売店が安定した売上を確保するためには、来店してくれた顧客をただの“一見さん”で終わらせないことが重要です。ここで注目されるのが、顧客データの徹底した活用です。POSシステムや会員登録などを通じて得られるデータを分析し、継続的にフォローアップする仕組みを作ることで、リピーター獲得の施策につなげられます。

具体的には、来店頻度や購買単価の推移をチェックし、「どのような商品が買われやすいのか」「どんな曜日や時間帯に来店が集中しているのか」を把握します。次に、リピーター化のプロセスを考えながら、顧客層別のアプローチを設計しましょう。たとえば、一度買った商品を再び購入するリピート需要が高いカテゴリなら、定期的にアプリクーポンを発行したり、新商品や改良商品を案内したりすることで、自然と店舗への来店回数を増やせます。

また、顧客情報を活用したオンライン×オフラインの連携も有効です。自社のホームページで購入データを登録してもらい、次回の来店時に割引を受けられる仕組みや、SNSで配布するクーポンと店頭のポイントカードを紐づける方法などが考えられます。こうした顧客管理を進めるうえで必要なのは、単なるデータの蓄積にとどまらず、その情報を整理・分析して具体的な施策に落とし込む段取りです。使わないデータを大量に持っていても意味はありません。活用の視点を持ってこそ価値が生まれます。

7-2. メルマガ・DMでの情報発信

来店を促す定番手法のひとつに、メルマガやDM(ダイレクトメール)といった直接の情報発信が挙げられます。SNSが注目される昨今でも、メールやハガキを使ったアプローチは根強い効果があります。とりわけシニア層や地元の常連客が多い小売店の場合、紙のDMが親しみやすく、手元に残る安心感も得られやすいです。

メルマガの場合は、配信リストをセグメントごとに分けるとより効率的です。たとえば、30代主婦層には時短レシピの提案や子ども向け商品のセール情報を、学生層にはSNSキャンペーンとの連動企画を届けるなど、求められる情報を差別化します。これにより「自分のことを理解してくれている」という印象を与え、店舗への親近感を育めます。

一方、DMは紙面デザインやチラシ感覚のレイアウトがしやすく、「手で触れる」という体験を通じてお店の存在を思い出してもらえるのが利点です。季節の挨拶や地域のイベント情報を交えながら、商品クーポンを添付しておけば、高い確率で保管してもらえるかもしれません。実際にDMのクーポン回収率を計測すれば、リピーター育成にどれだけ貢献しているか数値的にも見えてきます。こうした地道な取り組みを継続することで、顧客との関係を深めることができます。

7-3. ファンクラブ化・コミュニティづくり

リピーターを単なる常連客にとどまらせず、“ファン”として育てるためには、コミュニティづくりが効果的です。SNSやオンラインフォーラムを活用して、「このお店は自分たちの居場所だ」という意識を共有してもらうことを目指します。たとえば、新商品の開発段階で顧客の声を募集したり、試作品を限定配布してフィードバックをもらうといった施策は、顧客自身が店舗の成長に関わる楽しさを感じられます。

また、定期的なイベント開催や店内でのワークショップもコミュニティ形成に役立ちます。コスメ専門店ならメイクアップ講座、食品スーパーなら料理教室など、テーマに合わせて顧客が参加しやすい企画を考えると良いでしょう。こうした場で来店客同士が交流する機会が生まれれば、店舗を拠点にした小さなコミュニティが育っていきます。結果として、多くの人に長く愛される店舗ブランドが確立され、口コミやSNS拡散を通じて新規の来店客も増える循環が生まれるのです。

リピーター獲得の目的は、売上向上だけでなく、お店全体の価値向上にもつながります。顧客が「この場所は自分にとって特別だ」「ここでしか得られない体験がある」と思えるように、コミュニケーションの機会を絶やさないことが大切です。デジタルツールを活用しながらも、実際の接触点を工夫してコミュニティを育むことで、小売店の集客を継続的に高める基盤が作られていきます。

どんなイベントやワークショップを開催したらいいの?という方は『小売店で効果の高いイベント企画アイデア完全版!実際の成功事例や具体的な実施方法まで!』を併せて確認ください。効果的なイベント開催でリピーターやファンづくりに活用しましょう。

8. 小売店集客の効果検証とPDCAサイクル

8-1. 主なKPIと数値化の手順

さまざまな集客アイデアを試す際に見落としがちなのが、施策の効果を測定して次に活かすプロセスです。小売店では「客数」「客単価」「来店頻度」「新規顧客の割合」「リピーター比率」などが主なKPI(重要指標)として扱われます。これらの数値を追跡し、どの施策がどれだけ売上や利益に寄与しているのかを把握することが、継続的な改善には不可欠です。

まずは客数や売上など基本的なデータを、日次・週次・月次単位でチェックしましょう。新規顧客がどれだけ来店しているか、リピーターがどの程度増加しているかなども、ポイントカードや会員アプリの登録情報を分析することで見えてきます。たとえばチラシ配布やSNSキャンペーンを実施した期間と、それが終わった後での売上推移を比較すると、具体的な成果や課題が明確になるでしょう。

さらに、費用対効果(ROI)も合わせて確認すると、限られた予算の中でどの施策に投資を優先すべきかが判断しやすくなります。チラシにかかった印刷コストや配布料と、その結果増えた売上を照らし合わせたり、SNS広告のクリック数や来店クーポン利用率を調べたりするわけです。こうした実数の把握によって、小売店の経営判断が一段と洗練されたものになります。

8-2. テストマーケティングと小さな改善

効果検証を進める際に心掛けたいのが、テストマーケティングを小さく回していく姿勢です。いきなり大規模な施策を実行してしまうと、失敗したときのリスクが大きくなります。そこで、まずは特定の曜日や限定エリアでチラシを配布してみる、SNS広告を少額の予算で試してみるなど、小規模のテストを行い、その結果を見てから本格導入を検討しましょう。

この段階では、「どうすればもっと来店数が増えるか」「ターゲット層の反応は良いか悪いか」といった視点で仮説を立て、検証しながらブラッシュアップしていきます。たとえば、新商品のPOPを店頭に並べる位置を少し変えただけでも売り上げが変動することがあるので、細かい調整を繰り返し行うのが効果的です。

小売店にとって、こうした試行錯誤の積み重ねは、他店舗との差別化にもつながります。成功確率を少しでも高めながら、ムダな出費を抑えるために、テストマーケティングで得られたデータを整理し、次の施策につなぐことが大切です。仮に失敗があったとしても、その経験を共有し、速やかに修正できる体制があれば大きな痛手にはなりません。

8-3. 失敗事例から学ぶ成功へのプロセス

どんなに入念に計画を練っても、実際にやってみると上手くいかないことはあります。たとえば、「SNSキャンペーンを打ち出したけどフォロワーがほとんど増えなかった」「高額なチラシを配布したわりに来店数が伸びなかった」など、小売店でありがちな失敗も決して珍しくはありません。

大切なのは、そこで諦めるのではなく「なぜ失敗したのか」を分析し、改善策を見いだすことです。ターゲットが不適切だったのか、訴求内容が魅力に欠けていたのか、あるいは告知のタイミングやデザインが原因だったのか。失敗の原因を特定することで、次はどう手を打てばいいかが見えてきます。

また、失敗の教訓をスタッフ全員で共有する姿勢も重要です。どこに問題があったかをオープンに議論し、再発を防ぐだけでなく、別のアイデアを生むきっかけにもなります。こうしてPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を絶えず回し続けることで、店舗の集客力は長期的に底上げされていくでしょう。成功へ向かうプロセスにおいて、失敗や試行錯誤は決して無駄にはなりません。それどころか、現場で得た貴重な経験が小売店の財産となります。

9. 業種別・ケース別に見る具体的な集客成功事例

9-1. 食品スーパーのOMO施策

近年、小売店のあらゆる分野でオンラインとオフラインを融合させる「OMO(Online Merges with Offline)」が注目されています。食品スーパーでも、実店舗とオンラインを組み合わせた戦略に成功例が多数見られます。たとえば、Webで注文を受け付け、店舗での受け取りや宅配が選べるサービスを導入し、顧客の利便性を大幅に向上させた事例があります。忙しい主婦層や高齢者など、自宅であらかじめ注文できるメリットを求める層に好評です。

さらに、SNSを使った告知と店頭のチラシを連動させ、来店を増やす方法も効果的です。たとえば、Instagramで「本日限定の生鮮品セール」を告知しておきつつ、店頭チラシでは「SNSを見た方にアプリクーポンをプレゼント」と案内するなど、複数チャネルをまたいだ仕掛けを用意するわけです。こうした施策に加え、店内イベントとして「料理教室」や「試食会」を定期開催することで、地元の常連客だけでなく新規顧客も楽しめる機会を増やせます。

このように、食品スーパーでは「日常的に通ってもらうための実用性」と「特別感を演出するイベント」の両面を充実させるのが鍵です。結果として顧客満足度が高まり、リピーターを増やす好循環が生まれています。

9-2. 雑貨・アパレル店のブランド構築

雑貨店やアパレル小売店など、商品自体が「見た目の可愛さ」「デザインの良さ」を訴求しやすい業種では、SNSとの相性が抜群です。実際に、Instagramの投稿をこまめにアップして、ファンを増やしながら店舗への来店を促す手法で成功している事例が多数見受けられます。特に、店舗限定の新作アイテム情報や、スタッフのコーディネート例などを投稿すると、顧客の購買意欲を刺激しやすくなります。

さらに、小さな雑貨・アパレル店では、店主やスタッフの人柄やライフスタイルがブランドイメージとして直結しやすい点もメリットです。顧客が商品だけでなく“お店そのもの”を好きになってくれれば、リピーター化が進みやすく、ロイヤル顧客の獲得にもつながります。イベントとしては、店内でのファッションショーや手作りワークショップなど、商品の世界観を体験してもらう場を提供すると、ブランドへの愛着が増すでしょう。

また、内装のブランディングにも力を入れることで、来店した顧客が写真を撮りたくなるような空間を作り出せます。SNS映えを意識して小物やディスプレイにこだわると、お客さんが自ら投稿してくれる可能性も高まり、自然な形で宣伝につながるケースが多々あります。

9-3. 地域密着型店舗の独自施策

地域に密着した小売店では、地元とのつながりを活用する独自アイデアが特に効果的です。たとえば、商店街の一角にある店舗なら、近隣の学校や保育園と協力して催しを行ったり、地元のサークル活動を支援したりと、店舗がコミュニティのハブとなるような取り組みを進めることができます。地元のお祭りやイベントで露出を増やす方法も、小売店の認知度アップに直結しやすいです。

さらに、地域情報誌やローカルのポータルサイトに掲載してもらうと、地元住民に効果的にアピールできます。観光客向けのフリーペーパーがあるエリアなら、その媒体にお店の紹介を載せることで、新たな層にも来店を促せる可能性があります。ここでも、紙のチラシやインターネットの広告を組み合わせて、多面的に店舗を知ってもらうアプローチが大切です。

また、地域限定のポイントカードやスタンプラリーを商店街全体で展開し、一緒に盛り上げる施策を行うケースも見られます。各店の個性を生かしながら、「集客」という共通目標に向かって協力することで、単独では得られない集客効果が期待できます。このように、地元に密着した小売店は、地域コミュニティと共創する形で施策を打ち出すと、安定的な常連客を囲い込みやすくなるでしょう。

10. 今後の小売店の集客を左右する要素と展望

10-1. オンラインとオフラインの融合(OMO)が進む背景

オンライン通販が普及する一方で、実店舗を利用する顧客の来店動機は依然として根強く残っています。理由としては、「商品を直接手に取って確かめたい」「店員と対話しながら買い物を楽しみたい」といった心理が大きいでしょう。しかし現代では、ただ店舗を構えているだけでは顧客に十分アプローチできないケースが増えています。SNSや検索エンジンを通じてお店を知った後に実際に訪れる人、あるいは店舗で商品をチェックしてからオンラインで購入する人など、購買プロセスが多様化しているからです。

ここで注目されるのが、オンラインとオフラインを統合的に捉えたOMO(Online Merges with Offline)のアプローチです。顧客が自宅や外出先でオンラインを活用しつつ、最終的には実店舗へ足を運び、リアルな買い物体験を得る。この一連の流れをスムーズに設計し、あたかもひとつの巨大プラットフォームのように連携させることが、小売店の集客を左右する大きな要素になりつつあります。例えば、インターネット上で商品ラインナップをチェックできるだけでなく、店頭在庫の確認や取り置き依頼ができるサービスを導入すれば、来店前から顧客にとって便利な体験を提供できます。

また、SNSやアプリクーポン、ECサイトといったオンライン施策だけでなく、チラシやポスティング、POP広告などのオフライン施策も組み合わせることで、さらに効果が高まります。小売店の集客には、これら複数のチャネルをバランスよく活用することが必要です。顧客の行動がオンラインとオフラインを行き来する時代だからこそ、一貫したブランドメッセージやサービス品質を提供し続けることが店舗の評価につながり、リピーターを生み出す源泉になります。

10-2. 新たな販売チャネルと顧客体験の作り方

OMOが進むなかで、小売店の販売チャネル自体も大きく変化しています。店舗運営に加えて自社ECサイトやモール型ECへ出店するだけでなく、SNS上で直接販売できるソーシャルコマースの導入例も目立つようになりました。ライブコマースを活用すれば、リアルタイムで商品を紹介しながらコメントを受けつけて販売するといった、新たな顧客体験の提供が可能です。

さらに、サブスク(定期購買)モデルを組み込む小売店も増えています。コーヒー豆や日用品など、ある一定の周期で購入される商品を扱う場合には特に有効です。毎月決まった日に自動的に発送する仕組みを整えれば、顧客にとって手間が減り、店舗側も安定した売上を見込めます。こうした形で販売チャネルを拡張すると、お店が“いつでも手に取れる存在”になり、結果的に全体の集客効果を底上げできるでしょう。

また、新しい施策を試す際には、ターゲットや用途ごとにセグメントを作り、その顧客群に合った打ち出し方を検討することが大切です。若年層向けにはSNSで動画を使ったプロモーション、シニア層向けには紙のチラシやイベントを中心に展開するなど、訴求手段を柔軟に変えましょう。その際、オンライン施策とオフライン施策のどちらにも共通するのは、「顧客が自分の興味や都合に合わせて使いやすい形で情報に触れられる仕組み」を構築するという点です。これが実現すれば、来店頻度の向上はもちろん、顧客が“お店のファン”へと発展しやすくなります。

10-3. 長期視点でのブランド・コミュニティづくり

これまで数多くの小売店が、短期的なセールやキャンペーンで集客を増やそうとしてきました。しかし、長期的に見ると、目先の値下げ競争や一時的な大量集客だけでは限界があるのも事実です。持続的に売上を伸ばしていくためには、お店そのもののブランド力を高め、顧客が「ここだから買いたい」「この店舗と長く付き合いたい」と思うような価値を提供し続ける必要があります。

ブランドとは、単なるロゴやデザインだけを指すものではありません。スタッフの接客態度、商品ラインナップの一貫性、店舗外観や内装の雰囲気、イベントの質など、あらゆる接点の積み重ねがブランドイメージを作り上げます。小売店は大手チェーンと違い、大々的な広告予算を持たないケースも多いため、地道な努力と独自の工夫がいっそう重要です。自社の“強み”を洗い出し、その特長を軸にしつつ、来店した顧客が「また利用したい」と思う温かみやサービスを提供し続けることがカギとなります。

そのうえで、ブランドを支えてくれるのがコミュニティです。小売店が“単なるお店”ではなく、地域や顧客同士の交流の場、あるいは共感を得られる理念を持った存在として認知されると、自然にクチコミが増えたり、SNSで発信してくれるファンも生まれてきます。イベントやキャンペーンを通じて、顧客と双方向のコミュニケーションを取りながら、お店側も成長し続ける姿勢を見せると良いでしょう。顧客はそのプロセスに参加する楽しさを感じ、「自分が支えたいお店」「自分のコミュニティの一部」として継続的に関わってくれます。

もちろん、すべてが一朝一夕に実現できるわけではありません。店舗集客のアイデアを積み重ね、PDCAを回し続けながら、少しずつお店のブランドを築き上げることが求められます。短期的な売上アップと同時に、「10年先、20年先も地域や顧客に支持されるお店でいるための施策」を進めることが、本当の意味での小売店の集客成功につながるでしょう。

これまで解説してきたように、小売店の集客を伸ばす方法には多くの手法・アイデアが存在します。しかし、どんな状況でも絶対に効果を発揮する“万能策”があるわけではありません。大切なのは自社やお店の状況、顧客属性、地域特性を分析し、そこに合った施策を選び取りながら、試行錯誤を繰り返す姿勢です。オンラインとオフラインを組み合わせ、リピーターを育成し、コミュニティを形成するまでの流れを粘り強く続けることが、長期的な成果をもたらします。

この章で紹介したOMOや新たな販売チャネルの活用、そして長期視点におけるブランド・コミュニティづくりは、今後さらに重要性が増していくと考えられます。デジタル技術の進化は早いですが、その根底にあるのは「人と人とのつながり」や「顧客の求める本質的な価値」を満たすことです。ぜひ、貴店独自の魅力と強みを生かしながら、多彩な集客施策を展開し、永続的に愛されるお店を目指してみてください。