「なぜか月末の資金繰りがいつも苦しい…」 「バックヤードに在庫が溢れているのに、売れ筋商品はすぐ欠品する…」

店舗やECサイトを運営する中で、このような悩みを抱えていませんか?その原因は、もしかしたら「商品回転率」を正しく把握できていないことにあるのかもしれません。

商品回転率とは、いわば「お店の血液循環の良さ」を示す健康診断のような指標です。この数値が低いまま放置すると、気づかぬうちに経営を圧迫し、深刻な事態を招きかねません。

この記事では、元アパレル店長で、現在は複数の中小企業の経営コンサルティングを行う筆者が、商品回転率の基本から、誰でもできる具体的な計算方法、そして明日から実践できる改善のステップまで、失敗談も交えながら徹底的に解説します。

第1章 商品回転率とは?経営改善の第一歩となる重要指標

まずは、経営の舵取りに不可欠な「商品回転率」という指標が、一体何を示しているのか、その本質を理解することから始めましょう。この章を読めば、なぜ商品回転率の把握が重要なのかが明確になります。

1-1. 商品回転率の基本:在庫が「どれだけ効率よく売れているか」を示す数値

商品回転率とは、「一定期間内に、在庫(商品)がどれだけ効率よく売れて入れ替わったか」を示す回数のことです。例えば、年間商品回転率が「12回」であれば、それは平均して月に1回、在庫がすべて新しいものに入れ替わっていることを意味します。

多くの経営者は「在庫=資産」と考えがちですが、それは半分正解で半分間違いです。会計上は資産ですが、実態としては、

- 保管コスト(倉庫代、光熱費、管理人の人件費)

- 陳腐化・劣化リスク(流行遅れ、品質低下、破損)

- 資金の固定化(現金化されるまで他の投資に使えない)

といった負債の側面も併せ持つ、非常に厄介な存在なのです。

商品回転率は、この「厄介な在庫」が、どれだけスムーズに「儲けを生む現金」に変わっているかを可視化してくれる、極めて重要な経営指標です。

300万円の利益が消えた冬

1-2. 「在庫回転率」との違いは?基本的には同じ意味合い

商品回転率について調べると、必ずと言っていいほど「在庫回転率」という言葉を目にします。結論から言うと、小売業やECサイトにおいては、これら2つはほぼ同じ意味で使われると考えて問題ありません。

- 商品回転率: 主に完成品である「商品」の回転効率を見る際に使われる。

- 在庫回転率: 商品だけでなく、製造業における「原材料」や「仕掛品」も含めた、より広い意味での「在庫」の回転効率を見る際に使われることが多い。

この記事では、主に小売・EC事業者を対象としているため、読者の皆さんが扱う「完成品」を念頭に「商品回転率」という言葉を主軸に解説を進めますが、「在庫回転率」も同じ概念を指していると理解してください。大切なのは言葉の違いではなく、在庫が効率的に販売されているかを把握することです。

【この章のポイント】

商品回転率は、在庫が効率よく現金に変わっているかを示す経営の健康診断指標です。在庫は資産であると同時に、コストとリスクを伴う負債の側面も持っていることを理解しましょう。

第2章 商品回転率の2つの計算方法

商品回転率の重要性がわかったところで、次はいよいよ自社の数値を計算してみましょう。計算方法は大きく分けて「金額」で見る方法と「個数」で見る方法の2つがあります。どちらも一長一短があるため、目的によって使い分けることが重要です。ここでは具体的な計算式と数値例を交えながら、誰でも算出できるよう丁寧に解説します。

2-1. 計算方法①:金額で算出する

会社や店舗全体の経営状況を大局的に把握したい場合に用いるのが、金額ベースの計算方法です。一般的に商品回転率と言う場合、こちらの計算方法を指すことが多いです。

計算式:商品回転率(回)=売上原価÷平均在庫金額

- 売上原価: 期間中に売れた商品の仕入れにかかった費用の合計。損益計算書(P/L)で確認できます。

- 平均在庫金額: 期間中の平均的な在庫の金額。貸借対照表(B/S)の資産の部にある「商品」勘定などから計算します。

なぜ「売上高」ではなく「売上原価」で計算するの?

よくある間違いが、分子に「売上高」を使ってしまうことです。分母の「平均在庫金額」は原価(仕入値)で評価されているため、分子も同じく原価ベースの「売上原価」で合わせる必要があります。もし売上高で計算すると、利益率の高い商品ほど回転率が不当に高く算出されてしまい、正確な在庫効率を把握できなくなります。

計算例としてあるECサイトの年間の数値が以下だったとします。

- 年間売上原価:1億2,000万円

- 平均在庫金額:1,000万円

この場合の年間商品回転率は、

1億2,000万円÷1,000万円=12(回)

となり、「このECサイトの在庫は、年間で12回、つまり平均して月1回のペースで入れ替わっている」と判断できます。

商品回転率の計算には、損益計算書などの会計書類の数字を用います。これらの書類は日々の記帳や確定申告に欠かせないもの。『自営業の税金はいくら?種類・計算方法・節税対策を7ステップで徹底解説!』で自営業者が支払う税金の種類や、合法的に支出を抑える節税の基本について確認しておきませんか?

2-2. 計算方法②:個数で算出する

特定の商品(SKU単位)の売れ行きを詳細に分析し、「売れ筋」や「死に筋」を特定したい場合には、個数ベースの計算方法が有効です。

計算式:商品回転率(回)=期間中の出庫数(販売数)÷平均在庫数

- 期間中の出庫数: その期間に販売された商品の合計個数。

- 平均在庫数: その期間の平均的な在庫の個数。

計算例としてあるアパレル店で、2つのTシャツの月間データが以下だったとします。

- Aブランドの白Tシャツ(単価5,000円)

- 月間販売数:100枚

- 平均在庫数:25枚

- 商品回転率:

- 100÷25=4.0(回)

- BブランドのロゴTシャツ(単価5,000円)

- 月間販売数:20枚

- 平均在庫数:40枚

- 商品回転率:

- 20÷40=0.5(回)

金額ベースの在庫管理だけでは、どちらも「Tシャツ」というカテゴリで一括りにされ、この差は見えてきません。個数で算出することで、Aは非常に効率よく販売されている一方、Bは過剰在庫であり、早急な対策が必要な「死に筋商品」であることが一目瞭然となります。

2-3. より正確な数値を出すための「平均在庫」

商品回転率の計算精度は、「平均在庫」をいかに正確に算出するかにかかっています。最も簡単なのは、期首と期末の数値を使う方法です。

簡単な計算式:平均在庫=(期首在庫+期末在庫)÷2

しかし、この方法は季節変動やセールなどで期間中の在庫が大きく変動するビジネスには向きません。

アパレルECサイトの隠れた在庫課題

より正確な数値を求めるなら、可能な限り短い間隔(できれば月次)のデータを使って平均値を出すことを強く推奨します。

より正確な計算式(月次データの場合):平均在庫金額=(期首在庫金額+各月末の在庫金額の合計)÷13

手間はかかりますが、この精度が後の経営判断の質を大きく左右します。

【この章のポイント】

経営全体を見るなら「金額」、個別商品を見るなら「個数」で計算します。そして、計算の精度を高める鍵は、できるだけ細かい期間(月次推奨)のデータから「平均在庫」を算出することです。

第3章 商品回転率が重要と言われる4大メリット

商品回転率を正しく計算し、その数値を把握することは、あなたのビジネスに具体的にどのような恩恵をもたらすのでしょうか。ここでは、商品回転率の分析から得られる4つの大きなメリットを、具体的な事例を交えて解説します。

3-1. メリット1:在庫の動きが数値化され「適正在庫」が見えてくる

最大のメリットは、勘や経験に頼ったどんぶり勘定の在庫管理から脱却できることです。

多くの現場では、「なんとなくこれくらい仕入れておけば大丈夫だろう」という曖昧な判断で発注が行われがちです。しかし、商品回転率という客観的な指標を持つことで、自社の「適正在庫」、つまり「欠品による機会損失を最小限に抑えつつ、過剰在庫によるコストをなくせる理想的な在庫水準」がどこにあるのか、データに基づいて議論できるようになります。

数値を把握することで、「この商品は回転が速いから在庫を厚めにしよう」「あの商品は回転が鈍いから発注を絞ろう」といった、根拠のある在庫管理戦略を立てるスタートラインに立てるのです。

3-2. メリット2:「売れ筋・死に筋」が明確になり顧客ニーズを掴める

商品別の回転率を分析すれば、どの商品が顧客から本当に支持されているのか(売れ筋)、そしてどの商品が棚を温めているだけなのか(死に筋)が明確になります。これは、単なる売上ランキングだけでは見えてこない、より深い顧客ニーズの現れです。

例えば、売上高はそこそこでも、非常に高い回転率を誇る商品があれば、それは「単価は低いが、確実にリピーターが掴めている優良商品」かもしれません。逆に、売上高は高くても、回転率が極端に低い商品があれば、それは「たまたま一度大きく売れただけで、実は不良在庫化している危険な商品」かもしれません。

商品回転率の分析で明らかになった「死に筋商品」。すぐに処分と決めつける前に、少しの工夫で「売れ筋」に変えられる可能性も眠っています。『売れてるお店の看板メニューの作り方!集客や売上向上に繋げるには?』で多くのお店で愛される看板メニューの作り方の秘訣を覗いてみませんか?

スーパーの棚割りが劇的に改善

3-3. メリット3:キャッシュフローが改善し、経営体質が強くなる

ビジネスにおける在庫は「寝ているお金」です。商品を仕入れた時点で現金は出ていき(支出)、それが売れて代金が回収されるまで、その資金は完全に固定化されてしまいます。

商品回転率を向上させるということは、この「仕入 → 販売 → 現金回収」というサイクルを高速化することに他なりません。

在庫がお金に変わるスピードが速まれば、手元の現金が増え、資金繰りが大幅に楽になります。これにより、仕入代金や経費の支払いがスムーズになるだけでなく、広告宣伝や新商品開発といった、未来のための投資に資金を回す余力が生まれるのです。黒字倒産のリスクを減らし、変化に強い筋肉質な経営体質を築く上で、キャッシュフローの改善は不可欠です。

商品回転率の改善はキャッシュフローを良くする強力な一手ですが、同時に固定費や変動費を見直すことで、さらに経営体質を強化できます。飲食店を例に、明日から実践できる具体的な経費削減アイデアを『飲食店の経費削減完全マニュアル!すぐに効果が出るコスト最適化のアイデアをすべて大公開!』で網羅的に解説しています。

3-4. メリット4:保管コストや廃棄ロスといった「無駄」を削減できる

回転率が低い、つまり在庫が長期間滞留すると、目に見えにくい様々なコストがじわじわと経営を圧迫します。これを「在庫維持コスト」と呼び、一般的に在庫金額の15%〜25%にもなると言われています¹。

具体的には、以下のようなコストです。

- 保管コスト: 倉庫の賃料、管理人の人件費、光熱費、火災保険料など

- 棚卸コスト: 在庫を数えるための人件費や時間

- 陳腐化・品質劣化: 流行遅れによる価値の低下(評価損)、食品の賞味期限切れ(廃棄ロス)

- 資本コスト: 在庫に投下した資金を、もし他の方法(例えば預金)で運用していれば得られたであろう利息(機会損失)

商品回転率を向上させ、過剰在庫を削減することは、これらの無駄なコストを根本から断ち切り、利益率を直接的に改善する効果があるのです。

【この章のポイント】

商品回転率を把握することで、①適正在庫の発見、②真の顧客ニーズの把握、③キャッシュフローの改善、④無駄なコストの削減、という4つの大きなメリットが得られます。

第4章 自社の立ち位置は?商品回転率の適正値と判断基準

自社の商品回転率を算出できたら、次はその数値が「良いのか悪いのか」を判断したくなりますよね。しかし、商品回転率には「何回以上なら絶対に安全」という万能な基準値は存在しません。この章では、自社の数値を正しく評価するための「判断基準」と、数値を見る上での注意点を解説します。

4-1. 業界・業種別の目安は?数値を比較する際の注意点

商品回転率の適正値は、扱う商材の単価やライフサイクル、販売形態によって大きく異なります。

例えば、賞味期限が短く単価も安い食品を扱うスーパーマーケットでは、回転率は非常に高くなります(数十回〜百回以上)。一方で、単価が高く、購入頻度の低い宝石や高級家具のような商材では、年間の回転率が数回、あるいは1回未満ということも珍しくありません。

まずは、自社が属する業界の平均的な指標を把握することが、立ち位置を知る第一歩です。

公的データによる業界別平均値

信頼できる指標として、中小企業庁が公表している「中小企業実態基本調査」のデータが参考になります。2023年公表のデータ(2022年度実績)によると、主な業種の棚卸資産回転率(商品回転率とほぼ同義)は以下の通りです。

- 小売業: 約14.0回

- 卸売業: 約10.8回

- 製造業: 約8.5回

もちろん、これはあくまで業種全体の平均値です。同じ小売業でも、コンビニとアパレルでは大きく異なります。この数値を参考にしつつも、最も重要な比較対象は「過去の自社の数値」です。前年同月比、前四半期比で数値がどのように推移しているかを追いかけることが、自社の在庫管理の改善度合いを測る上で最も有効な方法です。

4-2. 「高すぎる」場合の危険性:機会損失とコスト増のリスク

「回転率が高い=素晴らしい」と短絡的に考えるのは危険です。異常に高い商品回転率は、深刻な問題の裏返しである可能性があります。

それは「欠品による販売機会の損失」です。 在庫を極端に絞り、高い回転率を維持していると、少し需要が上振れしただけですぐに在庫切れを起こします。せっかく「買いたい」と思ってくれた顧客をがっかりさせ、最悪の場合、競合他社に顧客が流れてしまうリスクを招きます。

4-3. 「低すぎる」場合の危険性:キャッシュフロー悪化と陳腐化のリスク

一方で、回転率が低すぎることの危険性はより深刻で、直接的に経営を蝕みます。第3章でも触れましたが、改めてそのリスクを整理します。

- キャッシュフローの悪化: 仕入れた商品が現金に変わるまでの期間が長くなり、運転資金が在庫に固定化され、資金繰りが苦しくなります。

- 在庫維持コストの増大: 長期保管による倉庫代、保険料、管理コストが膨らみます。

- 商品価値の低下(陳腐化): ファッション商品なら流行遅れ、食品なら賞味期限切れ、工業製品なら型落ちといった形で、時間と共に商品の価値が下落します。この価値の下落分は、決算時に「在庫評価損」として損失計上する必要があり、利益を圧迫します。

【この章のポイント】

商品回転率に絶対的な正解はなく、業界平均や過去の自社データと比較して評価します。「高すぎる」場合は機会損失、「低すぎる」場合はキャッシュフロー悪化という両面のリスクを把握しましょう。

第5章 商品回転率を向上させる4つの実践ステップ

自社の現状と課題を把握できたら、いよいよ改善アクションの始まりです。ここでは、誰でも今日から取り組めるように、商品回転率を向上させるための具体的なプロセスを4つのステップに分けて解説します。

5-1. STEP1:現状分析と目標設定

改善の第一歩は、闇雲に手をつけるのではなく、まず正確な現状把握と具体的な目標設定から始めます。

- 現状分析: 第2章で解説した計算方法で、まずは会社全体、そして可能であれば商品カテゴリごとの商品回転率を算出します。

- 目標設定: 次に、SMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)を意識して目標を立てます。

良い目標と悪い目標

× 悪い目標: 「商品回転率を上げる」

○ 良い目標: 「今後3ヶ月で、回転率が最も低いCランクの『インポート雑貨』カテゴリの商品回転率を、現在の年2.0回から3.0回に向上させる」

目標は、誰が見ても達成度が判断できるよう、具体的かつ数値で設定することが極めて重要です。最初から全社的な高い目標を掲げると挫折しやすいため、まずは特定のカテゴリや商品に絞って「小さな成功体験」を積むことをお勧めします。

5-2. STEP2:在庫の可視化と不良在庫の削減

目標が決まったら、次は在庫の中身を精査し、足を引っ張っている「不良在庫」を特定して処分します。

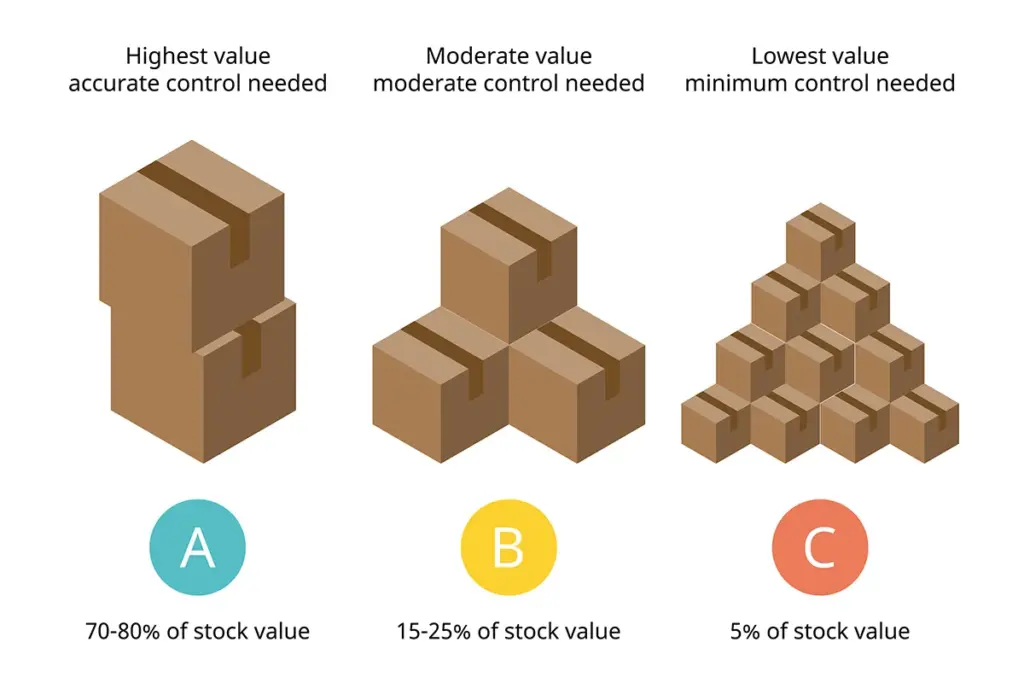

- 在庫の可視化(ABC分析): 全商品を売上高の高い順に並べ、Aランク(売上構成比〜80%)、Bランク(同80〜95%)、Cランク(同95%〜)の3グループに分類する「ABC分析」が有効です。多くの場合、売上の大部分は少数のAランク商品で構成されており、Cランクには多数の「死に筋商品」が潜んでいます。

[図:ABC分析のパレート図イメージ] - 不良在庫の特定と処分: ABC分析で特定したCランク商品や、長期間(例:1年以上)動きのない商品をリストアップします。そして、勇気を持って処分を実行します。

- 方法①:セール・値引き販売

- 方法②:アウトレットや専門業者への売却

- 方法③:廃棄

5-3. STEP3:リードタイムの短縮

リードタイムとは、商品を発注してから、それが納品されて販売可能な状態になるまでの時間のことです。この期間が長いほど、欠品を防ぐために多くの在庫(安全在庫)を抱える必要があり、結果として商品回転率を低下させます。

リードタイムを短縮するための具体的なアクションには、以下のようなものがあります。

- 発注プロセスの見直し: FAXや電話での発注を、EDI(電子データ交換)やWeb発注システムに切り替える。

- 仕入先の見直し: より地理的に近い仕入先や、納品スピードの速い仕入先を検討する。

- 情報共有の迅速化: 在庫状況や販売予測を仕入先と共有し、生産・出荷計画に協力してもらう。

発注プロセスの見直しなど、リードタイム短縮には業務オペレーションの改善が欠かせません。在庫管理だけでなく、店舗全体の業務を効率化し、スタッフが働きやすい環境を作るための具体的な手順を『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』で解説しています。

5-4. STEP4:需要予測の精度向上と販売計画の見直し

最後のステップは、「必要なものを、必要な時に、必要なだけ仕入れる」ための、需要予測の精度向上です。

過去の販売データ(POSデータなど)を分析するのは基本ですが、それだけでは不十分です。

- 季節・曜日変動: 昨年同月のデータだけでなく、「連休」や「給料日後の週末」といった特異点を考慮する。

- 外部要因: 天候(猛暑、長雨など)、近隣でのイベント開催、SNSでのトレンド、競合店のセール情報などを加味する。

- 販促計画との連動: 自社の広告やセール企画に合わせて、仕入れ量を調整する。

これらの情報を総合的に判断し、販売計画と仕入計画の精度を高めていく地道な努力が、商品回転率の安定的な向上に繋がります。

需要予測の精度を高めるには、自社の広告やセールといった販促計画を正確に織り込むことが不可欠です。『【完全版】飲食店で効果の高い販促方法を総まとめ!売上や来店に繋がる手法を大公開!』で効果的な販促施策の種類やタイミングについて知ることで、より戦略的な仕入れ計画を立てられるようになります。

【この章のポイント】

「目標設定 → 不良在庫の処分 → リードタイム短縮 → 需要予測の精度向上」という4つのステップを順番に実行することで、着実に商品回転率を改善することができます。

第6章 商品回転率で改善するために役立つツールと関連指標

ここまでのステップを実行するだけでも、商品回転率は大きく改善されるはずです。この章では、改善活動をさらに加速・効率化させるための便利なツールと、合わせて把握しておきたい関連指標について紹介します。

6-1. 在庫管理システムの活用

事業がある程度の規模になると、手作業やExcelでの在庫管理には限界が訪れます。入力ミスや更新漏れ、複数人での同時編集ができないなど、非効率とリスクがつきまといます。

そこで強力な武器となるのが「在庫管理システム」です。

在庫管理システムの主なメリット:

- リアルタイムでの在庫把握: 売れた商品の在庫が自動で引き落とされ、いつでも正確な在庫数を把握できる。

- データ分析の自動化: ABC分析や商品回転率の計算を自動で行ってくれる。

- 適正な発注をサポート: 過去のデータから需要を予測し、適切な発注点や発注量を提案してくれる(需要予測機能)。

- 業務効率化: 棚卸作業や検品作業がハンディターミナルなどを使って効率化できる。

在庫管理システムの導入は、商品回転率改善の近道です。最近では、売上分析だけでなく高機能な在庫管理機能を備えたPOSレジも増えています。個人店におすすめのPOSレジの選び方や費用について、『【最新版】個人や小規模な飲食店におすすめなPOSレジ完全ガイド!注意点から選び方まで徹底解説!』で詳しく比較解説しています。

実際のユーザーの声 (アパレルEC運営・30代女性)

いきなり高機能なシステムを導入する必要はありません。現在は月額数千円から利用できるクラウド型のサービスも豊富です。自社の規模や課題に合わせて、無料トライアルなどを活用し、最適なツールを探してみましょう。

6-2. 関連指標「在庫回転期間」で、在庫の滞留日数を把握する

商品回転率(回)とセットで覚えておきたいのが「在庫回転期間」です。これは、在庫が仕入れられてから販売されるまでに、平均して何日(または何か月)かかっているかを示す指標です。

計算式(日数で算出する場合):在庫回転期間(日)=棚卸資産(平均在庫金額)÷(売上原価÷365)

または、もっと簡単に、

在庫回転期間(日)=365÷商品回転率(回)

年間商品回転率が12回の場合、在庫回転期間=365÷12=約30.4(日)となり、「この会社の在庫は、平均して約30日で現金化されている」と直感的に理解できます。

商品回転率が「スピード」を示す指標なら、在庫回転期間は「滞留時間」を示す指標と言えます。

【この章のポイント】

在庫管理システムは、改善活動を効率化し、人為的ミスを減らす強力な武器です。また、「在庫回転期間」という指標を使えば、在庫の滞留時間を直感的に把握・説明できます。

第7章 商品回転率を分析して変化に強い経営を実現しよう

商品回転率の改善は、一度きりのイベントで終わらせてはいけません。市場や顧客のニーズは常に変化し続けます。この章では、改善活動を文化として根付かせ、変化の波を乗りこなす「強い経営体質」を築くための、継続的なアプローチについて解説します。

7-1. なぜ定期的な見直しと分析が不可欠なのか

商品回転率を一度改善しても、それを放置すれば、数値はいつの間にか元に戻ってしまいます。なぜなら、

- 新商品の登場: 新しいヒット商品が生まれれば、既存商品の売れ行きは変わります。

- トレンドの変化: 昨日までの売れ筋が、明日には陳腐化する可能性があります(特にアパレルや雑貨)。

- 競合の動き: 競合他社がセールを始めたり、新サービスを打ち出したりすれば、自社の売上は影響を受けます。

- 季節・経済状況の変化: 暖冬や冷夏、景気の変動など、外部環境は常に揺れ動いています。

これらの変化の兆候をいち早く捉え、迅速に対応するためには、商品回転率をKPI(重要業績評価指標)として定点観測し続けることが不可欠です。

商品回転率は経営状態を測る重要なKPI(重要業績評価指標)の一つです。この他にも、客単価やリピート率など、見るべき指標はいくつかあります。自社に合ったKPIを設定し、目標達成に繋げる具体的な方法を『飲食店が設定すべきKPIとは?本当に効果的な目標や指標の設定方法と活用術を徹底解説!』で学んでみませんか?

7-2. 分析から改善へ繋げる「PDCAサイクル」の回し方

継続的な改善活動を仕組み化するために、有名なフレームワークである「PDCAサイクル」を活用しましょう。商品回転率の改善におけるPDCAは、以下のように回します。

第5章のSTEP1で解説した通り、現状分析に基づき、「どの商品の回転率を、いつまでに、いくつまで向上させるか」という具体的で測定可能な目標を立てます。

計画に沿って、具体的な改善策を実行します。

- 不良在庫のセール販売

- リードタイム短縮のための業者交渉

- 売れ筋商品の販売強化(POP作成、メルマガでの告知など)

一定期間後(例:1ヶ月後)、計画通りに商品回転率が変化したかを計算・測定します。

- 目標は達成できたか?

- 達成(または未達)の原因は何か?

- 実行した施策は本当に効果があったか?

評価の結果を踏まえ、次のアクションを決定します。

- うまくいった施策: 他の商品にも展開する(横展開)、さらに効果を高める工夫をする(継続・発展)。

- うまくいかなかった施策: やり方を変えてもう一度試す(改善)、あるいはきっぱりとやめる(中止)。

そして、この改善策を元に、再び次のP(計画)を立てます。このサイクルを粘り強く回し続けることで、組織全体の在庫管理レベルは螺旋状に向上し、どんな市場の変化にも対応できるしなやかで強い経営体質が築かれていくのです。

第8章 商品回転率に関するよくある疑問

最後に、これまで多くの経営者から寄せられた、商品回転率に関するよくある質問にお答えします。

Q. 在庫管理システムを導入するほどの規模ではないのですが、何から始めればいいですか?

A. まずはExcelやGoogleスプレッドシートで構いませんので、毎月末の在庫金額(または在庫数)を記録することから始めてください。 最初は面倒に感じるかもしれませんが、3ヶ月も続ければ、貴重なデータが蓄積されます。そのデータを使って、まずは「特に動きの悪いワースト5商品」を特定し、その商品をどうするかを考えるだけでも、大きな一歩です。完璧を目指さず、できる範囲で「記録」と「可視化」を始めることが何よりも重要です。

Q. 私の店は特殊な商品を扱っているので、業界平均は参考になりません。どうすれば良いですか?

A. その通りです。その場合は、「過去の自社の数値」こそが最も信頼できるベンチマークになります。昨年の同じ月と比較して、回転率が上がっているか、下がっているか。もし下がっているなら、その原因は何か(新商品の影響か、天候か、など)。このように、過去の自分との比較を繰り返すことで、自社にとっての「良い状態」「悪い状態」の基準が見えてきます。他社と比較するのではなく、自社の成長を追いかけることに集中しましょう。

まとめ:商品回転率の把握は、未来の利益を生み出す第一歩

この記事では、商品回転率の基本的な考え方から、具体的な計算方法、そして明日から実践できる改善のロードマップまでを、網羅的に解説してきました。

商品回転率は、単なる経理上の指標ではありません。 それは、顧客が本当に求めているものを映し出す「鏡」であり、キャッシュフローという経営の血液の流れを可視化する「聴診器」であり、そして無駄なコストという脂肪を削ぎ落とす「メス」の役割を果たします。

今日、この記事を読んで「なるほど」で終わらせるのではなく、ぜひ自社の数値を計算してみてください。そこから見えてくる課題と向き合い、小さな一歩でも改善のアクションを起こすこと。その積み重ねが、1年後、3年後のあなたのビジネスを、より強く、より儲かる体質へと変えていくはずです。

商品回転率の改善は、利益体質への重要な一歩です。もし、在庫管理以外にも経営上の課題を感じているなら、儲かるお店とそうでないお店の根本的な違いを分析した『本当に飲食店経営は儲からないの?売上や利益を上げて儲かるために必要なことを徹底解説!』が、次の一手を考えるヒントになるかもしれません。