第1章:イントロダクション

1-1. 本記事の目的と概要

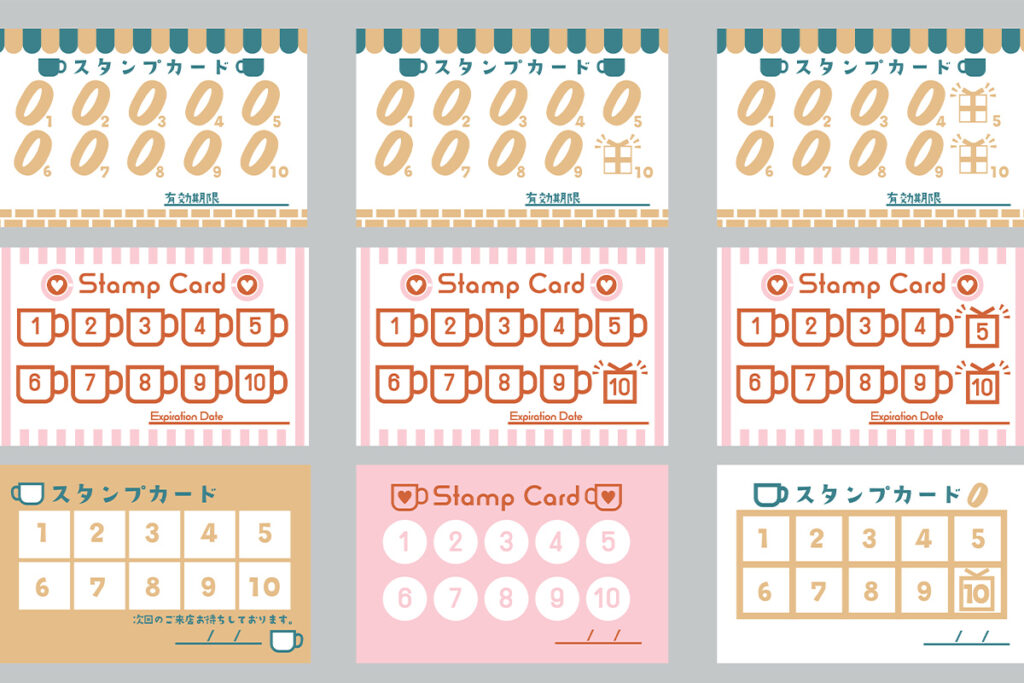

飲食店が継続的に売上を伸ばすには、リピーターを増やす仕組みが重要です。その手段として注目されるのが「スタンプカード」と呼ばれるツールです。本記事では、スタンプカードの作成やデザイン、印刷のコツを中心に解説します。また、紙・デジタル両方の導入方法や価格相場、さらにアプリを使った活用例も紹介します。読者の皆さまがオリジナルのスタンプカードを効率よく入稿し、顧客をファンにするためのヒントを得られれば幸いです。

1-2. 飲食店スタンプカードの注目度が高まる理由

まず、スタンプカードは無料感やお得感を演出しやすい点が魅力です。

「あと数回の注文で特典がもらえる」という心理を刺激するため、再来店につながりやすいとされています。

特にカフェやレストランなど、写真映えするメニューをPRする場面では相性が良いでしょう。

また、ポイントカードと異なり“スタンプ”という視覚的な達成感があるため、顧客が楽しく続けやすいのも特徴です。

このように、飲食店の集客強化としてスタンプカードが注目される理由は多岐にわたります。

第2章:飲食店におけるスタンプカードとは?

2-1. スタンプカードの基本的な仕組み

スタンプカードは、来店や注文のたびにスタンプを押すことで特典を得られる仕組みです。

紙のカードを使う場合は、飲食店のロゴやデザインを全面にあしらい、顧客が集めやすい形に作成します。

校正段階で印刷ミスを防ぐために原稿をしっかりチェックし、入稿に備えるのが大切です。

デジタル化の進行に伴い、アプリでスタンプを管理できるサービスも増えています。

この仕組みによって“貯める楽しさ”を提供し、リピート意欲を高めることが可能です。

2-2. スタンプカードとポイントカードの違い

スタンプカードは、視覚的な「スタンプがたまる楽しさ」を重視しています。

一方のポイントカードは数値化されたポイントを貯めるスタイルで、価格割引などの特典を設定しやすい特徴があります。

デザイン面ではスタンプカードのほうが遊び心を出しやすく、カフェなどの小規模店舗でも導入しやすいでしょう。

ただし、ポイントカードはシステム化が進んでいるため、顧客情報の収集やクリック履歴の把握に優れるケースもあります。

両者の良し悪しを比べ、店舗コンセプトに合うほうを選ぶことが大切です。

第3章:紙スタンプカードとデジタルスタンプカードの選び方

3-1. 紙スタンプカードの特徴

紙のスタンプカードは、実際にスタンプを押すという行為が好評です。

飲食店ならではの特別感を演出しやすく、オリジナルの写真やイラストを用いたデザインも可能です。

印刷方法によって価格が異なり、小ロットで作成できる業者もあります。

入稿時には原稿データのチェックや校正をしっかり行い、トラブルを防ぎましょう。

紛失や移動時の保管など、顧客側の扱いやすさに配慮するとさらに効果的です。

3-2. デジタルスタンプカードの特徴

デジタル版はアプリやLINE公式アカウントなどで管理でき、紙とは異なるメリットがあります。

まず、無料で始められるサービスも多く、顧客データが蓄積しやすいのが強みです。

スタンプの押印方法もタップやクリックで済むケースが多く、スタッフと利用者の手間を減らせます。

価格面では紙カードより初期費用が高い場合もありますが、長期運用を考えるとコスト削減につながる可能性があります。

顧客への告知もオンラインで一斉配信でき、注文促進に結びつけやすい点が特徴です。

3-3. 店舗状況に合わせた選択ポイント

紙スタンプカードかデジタルかを決めるとき、まずは店舗の規模や客層を考慮しましょう。

高齢者が多い場所では紙カードが喜ばれ、若い世代中心ならアプリ連動が注目されます。

また、飲食店のコンセプトに合わせたデザインや作成方法を選ぶことも重要です。

カフェなら可愛らしいロゴや写真を印刷することで、ブランディング効果を狙えます。

一方、スピーディーな運用や顧客情報管理を重視するなら、デジタルの導入を検討してみるとよいでしょう。

第4章:飲食店がスタンプカードを導入するメリット

4-1. 再来店を促進できる理由

飲食店でスタンプカードを導入すると、最も期待できる効果が「再来店の促進」です。

人は目に見える達成目標があると、それをクリアしようと行動しやすくなります。

例えば、一定数のスタンプを集めると無料ドリンクや特別メニューがもらえる仕組みを作成するだけで、

「あと少しでゴール」という心理が働き、次の来店意欲が高まるわけです。

これはデザインやルール設定次第で大きく変わるため、最初に原稿をまとめる段階で綿密にプランニングすると効果が倍増します。

さらに、スタッフが注文時にスタンプカードの存在をアピールすれば、顧客は「得をしている」感覚を持ちやすいでしょう。

リピーターを増やす施策として『飲食店のブログ集客の方法を大公開!来店や売上に繋げる上手な活用方法!』についてもご覧ください。

4-2. 顧客満足度を向上させる仕組み

スタンプカードを配布すると、常連客はもちろん初訪問の顧客も「また来よう」という気持ちになりやすいです。

特にカフェなどでは、おしゃれなロゴや写真を使ってカードを作成し、ブランドイメージを高める事例も増えています。

視覚的なデザインが魅力的であれば、財布やカードケースに入っていても「また行きたいな」と思い出してもらいやすくなります。

飲食店に限らず、スタンプカードは顧客ロイヤルティ向上のためのシンプルかつ効果的なツールです。

しっかりと印刷や校正にこだわり、世界に一つだけのカードを作成することで、リピート率の向上が期待できるでしょう。

4-3. マーケティング効果とリスト構築

デジタルのスタンプカードを利用する場合は、顧客データの収集が容易になる点も大きなメリットです。

たとえばアプリやLINE公式アカウントを通じてスタンプを付与すれば、どのタイミングで来店し、何を注文したかなどの情報が蓄積されます。

こうしたデータを分析することで、営業時間の見直しや新メニュー開発、クーポン配信の最適化など、多彩なマーケティング施策を実行できます。

紙のカードでも、簡易的なアンケートや連絡先の記入欄をつければ、最低限のリストアップは可能です。

飲食店がスタンプカードを活用する目的は再来店促進だけにとどまらず、長期的な顧客関係づくりにもあるといえます。

顧客リストをメルマガ施策でも活かすことも良いと思います。メルマガについては『飲食店のメルマガって集客効果あるの?本当に成果が出る配信方法と運用術を大公開!』にまとめておりますのでご覧ください。

第5章:飲食店のスタンプカード導入のデメリットと注意点

5-1. 作成コストや印刷費、運用費

スタンプカードを始めるうえで、まず考えなければならないのがコストです。

紙カードを導入する場合は、デザイン費や印刷費、さらには入稿手数料などがかかります。

また、スタンプの本体やインク代などの小さな出費も見逃せません。

デジタルの場合もアプリ開発や月額料金などが発生するケースがあります。

ただし、従来の紙ベースに比べ、運用後の在庫管理や再印刷の必要がないため、長期的には価格を抑えられる可能性があります。

5-2. 紛失や忘れによる機会損失

紙のスタンプカードは物理的に存在するため、顧客が紛失したり忘れたりするリスクがあります。

「せっかく貯めたスタンプが消える」という経験をすると、来店意欲が下がる場合もあるでしょう。

デジタル化すれば、スマホのアプリさえあればスタンプ履歴を確認でき、こうしたリスクは減ります。

しかし、デジタル導入にはネット環境やスタッフ教育が必要で、年配客が多い店舗では使いにくいケースもある点に注意です。

どちらを採用するにしても、自店のターゲットとなる顧客層をしっかり分析してから決めるのが賢明でしょう。

5-3. 特典設定の原資負担

スタンプカードでは、一定数のスタンプがたまったときに無料サービスや割引を提供するのが一般的です。

飲食店側にとっては特典分の原価負担が生じるため、採算をしっかり計算しておく必要があります。

特典の内容を豪華にしすぎると赤字を招きかねませんが、しょぼすぎても顧客に魅力が伝わりにくいでしょう。

たとえば、カフェであればドリンク1杯無料やスイーツのサービスが定番です。

また、特典の期限や使用条件も明確にし、スタッフが混乱しないようルールを徹底することが肝心です。

第6章:飲食店が効果的なスタンプカードを作成する5つのコツ

6-1. デザイン・原稿・校正の重要性

スタンプカードは見た目でユーザーの心をつかむことが大切です。

まずは全体のレイアウトや配色など、しっかり原稿を作り込みましょう。

その際、店舗の雰囲気やロゴ、商品の写真をうまく盛り込むとブランドイメージを高められます。

完成データを印刷会社に送る前には、誤字脱字や色味をチェックする校正を忘れずに行ってください。

カードの仕上がりは、お店の魅力を左右する重要なポイントになります。

6-2. 特典設計と目標設定

スタンプカードを作成するときは、特典の内容やスタンプ数の設定が成功のカギです。

「スタンプ10個で○○が無料」など、どの程度のハードルが来店意欲を高めるかを考えましょう。

あまりに達成困難だとモチベーションが下がり、逆に簡単すぎると店舗の負担が大きくなります。

おすすめは、複数段階の特典を用意する方法です。

たとえば、「スタンプ5個でドリンク割引、10個でフード無料」といった形で、段階的にインセンティブを設定するといいでしょう。

6-3. 顧客へ周知するタイミングと方法

どんなに魅力的なスタンプカードでも、顧客にその存在を知られなければ意味がありません。

まずは店頭ポップやテーブルにカードを置き、スタッフからの声掛けを徹底することが重要です。

また、SNSやアプリを活用して「スタンプカード始めました!」と告知するのも効果的です。

飲食店の場合、メニューや会計時にさっとカードを渡すことでも認知度を上げられます。

特に新規の顧客には「最初のスタンプを押しますね」と一声かけるだけで、リピートへの第一歩が始まります。

SNSでの告知の仕方がわからないと言う方は、『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』を見れば、やり方や運用方法をもっと詳しく知ることができます。

6-4. マーケティングデータの活用

紙のスタンプカードだと利用状況を把握しづらい面がありますが、デジタルならクリックや押印回数などのデータを取得できます。

たとえば、どの曜日や時間帯にスタンプが増えているかを分析すれば、お店の繁忙・閑散タイムが見えてきます。

さらに、特定商品を注文した人だけに追加スタンプを付与するなど、柔軟なキャンペーンも実施可能です。

こうしたマーケティング施策が「もう一度来店したい」という顧客心理を上手に育てていきます。

6-5. 運用の継続性を担保する体制づくり

スタンプカードは導入後の運用が何より大切です。

スタッフ全員に配布ルールや特典の説明を徹底し、顧客からの質問に的確に回答できるようにしましょう。

定期的にキャンペーン内容を見直し、特典を刷新したり、価格調整を行ったりすることも効果的です。

「どうすれば常連客が増えるか」「どの部分を改善すれば便利か」といった視点を常に持つことで、スタンプカード自体をアップデートできます。

息の長い施策として、継続的に結果をチェックしていく姿勢がポイントです。

スタンプカード以外の販促手法を知りたい方は『【完全版】飲食店の販促方法をすべて大公開!売上や来店効果の高い手法を徹底解説!』をご覧になり、他の販促アイデアも合わせて検討してみましょう。

第7章:飲食店のスタンプカードの始め方(紙・デジタルそれぞれ)

7-1. 紙スタンプカードの作成・印刷フロー

紙でスタンプカードを導入したい場合は、以下の流れが基本です。

- デザイン・レイアウトの決定

- 原稿データの作成(ロゴ、イメージ、必要文字)

- 校正チェック(誤字や色味、レイアウト崩れがないか)

- 入稿および印刷発注

- 納品・受け取り後の最終チェック

このとき、1回目の発注から多めに印刷しておくと、追加注文の移動日数を減らせるメリットがあります。

ただし在庫管理のスペースや価格面とのバランスを考慮し、適切なロット数を選びましょう。

7-2. デジタルスタンプカード導入フロー

デジタルの場合、まずどの方法を使うかを選びます。

代表的なのは「LINE公式アカウントのショップカード」「専用アプリ作成サービス」「サードパーティのスタンプサービス」などです。

- LINE公式アカウント

- 登録後、ショップカード機能をオンにして設定。

- 顧客にはQRコードを読み取ってもらう形が多い。

- 登録後、ショップカード機能をオンにして設定。

- 店舗専用アプリ

- 外部サービスを利用してアプリを構築。

- オリジナルのデザインを組み込める自由度が高い。

- 外部サービスを利用してアプリを構築。

- サードパーティサービス

- 専門サイトでアカウント開設し、スタンプ機能を設定。

- 比較的価格が安く、導入も早い。

- 専門サイトでアカウント開設し、スタンプ機能を設定。

導入後は、店頭での周知やSNS告知を行い、顧客がスムーズに使えるようガイドすることが大切です。

7-3. 導入スケジュールの組み立て方

飲食店がスタンプカードを始めるには、繁忙期と閑散期のタイミングを見極めるのがおすすめです。

たとえば、閑散期にスタートして新規顧客を取り込むと、繁忙期に大きく売上を伸ばしやすくなります。

紙のカードなら印刷発注から納品まで、通常1週間~10日ほどかかることが多いので、前もって計画を立てましょう。

デジタルの場合でも、設定やスタッフトレーニングに時間がかかることを考慮すると安心です。

また、導入前に無料体験できるサービスを利用して、実際の操作感を確認するのも失敗回避に有効です。

第8章:おすすめのスタンプサービス3選

8-1. 店舗アプリ作成サービス

店舗専用のアプリを作成できるサービスは多数存在します。

代表的な例としては、デザインテンプレートを豊富に用意し、短期間でリリース可能なプラットフォームもあります。

価格は初期導入費と月額利用料の両方がかかる場合が多いですが、細かいカスタマイズができるのが魅力です。

顧客情報の分析機能や、プッシュ通知で注文を促す仕組みなど、飲食店に便利な機能を一括導入できるケースも多々あります。

8-2. LINE公式アカウントのショップカード

LINE公式アカウントのショップカードは、多くの人に馴染みのあるアプリを利用するため、導入のハードルが低いです。

スタンプの付与や特典設定が簡単に行え、無料プランから始められるのもメリットでしょう。

ただし、細かなデザインには制限があるため、完全オリジナルを求める場合には向いていない可能性もあります。

それでも、普段LINEを使う顧客層には圧倒的にリーチしやすく、来店ごとにスマホでクリックしてもらうだけでスタンプが貯まるのが便利です。

8-3. 常連くるみちゃん・常連コボットforLINEなど

これらは、飲食店向けに特化したスタンプカード機能や会員ランク制度を備えたサービスです。

LINEとの連携がスムーズで、顧客ごとの来店回数や購入履歴を分析できるなど、リピーター獲得に注力した機能が揃っています。

価格はそれぞれ異なり、月額制や機能追加による追加費用などが発生するケースもあるため、事前に比較表などで確認すると良いでしょう。

デジタル施策の拡張としてEC導入を検討するなら『飲食店のEC(ネット通販)の始め方完全ガイド!必要な準備や簡単な導入方法まで徹底解説!』SNSの記事もおすすめです。

第9章:飲食店でのスタンプカード導入成功事例

9-1. カフェでの集客事例

ある地元のカフェでは、お店オリジナルのかわいいスタンプカードをデザインし、印刷して配布しました。

カードには季節限定メニューの写真や、店主こだわりのイラストをあしらい、「5個スタンプがたまったらドリンク無料」という特典を設定。

その結果、若い女性客の再来店が急増し、特に平日の客足を大きく伸ばすことに成功したといいます。

また、SNSで「こんなにかわいいカード見つけた!」と投稿が広まり、新規の顧客も獲得できたそうです。

9-2. 居酒屋・レストランでの再来店率向上例

夜営業をメインとする居酒屋では、紙とデジタルのハイブリッド運用を選択しました。

「紙カードを使いたい」常連客と、「スマホで管理したい」若い顧客の両方に対応できるようにしたのです。

この取り組みにより、ビジネスパーソンが同僚を連れて来店するケースが増え、宴会利用にもつながりました。

また、デジタル版ではLINEショップカードを使い、限定クーポンを配信することで、一度来たお客様の再来店を確実に狙う仕組みを確立。

結果的に平均客単価だけでなく、週末の注文数も大幅に伸びたと報告されています。

9-3. チェーン店・個人店それぞれの活用ポイント

大手チェーン店の場合、スタンプカードを全国統一で作成し、一貫したブランドイメージを広めるメリットがあります。

広告やキャンペーンも大々的に行いやすく、短期集中で一気に顧客を取り込むことが可能です。

一方、個人経営の飲食店やカフェでは、より個性的なデザインや手作り感を演出しやすい強みがあります。

地域限定サービスや地元のイベントと連携して、オリジナル特典を打ち出すなど、柔軟な運用ができるでしょう。

第10章:補助金を活用して導入ハードルを下げる

10-1. 補助金の種類と概要

スタンプカードのデジタル化や新しいシステム導入には、IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金などが活用できる可能性があります。

これらの補助金では、アプリ開発費やクラウドサービスの利用料、機器の購入費などが対象となることがあります。

要件は年度ごとに変わるので、申請する際は最新情報をチェックしましょう。

10-2. 申請手続きの流れ

補助金申請には、事業計画書の作成や見積書の提出、審査などいくつかのステップを踏む必要があります。

原稿を準備する際は、自店の状況や導入システムの詳細をわかりやすくまとめるのがコツです。

採択された場合、実際にスタンプカードシステムを導入して報告書を提出し、最終的に補助金が支給されます。

この一連のプロセスは時間がかかるため、計画的な移動とスケジューリングが求められます。

10-3. 補助金活用時の注意点

補助金は大変ありがたい仕組みですが、申請書類の不備や運用ルール違反があると、支給されないリスクもあります。

特に「事前に契約を結んでしまった」「領収書や納品書の提出を忘れた」など、初歩的なミスが意外と多いです。

また、飲食店での販促ツールに補助金を使う場合、対象となる経費の範囲をしっかり確認する必要があります。

導入後も一定期間、事業報告や運用実績を求められることがあるため、定期的に管理担当者を置くと安心です。

第11章:リピーターを増やす運用のポイント

11-1. 魅力的な特典・報酬を提供する

スタンプカードでリピーターを増やすには、特典の内容に力を入れましょう。

例えば「スタンプ5個でサイドメニュー無料」「10個で人気メイン1品無料」のように、

顧客が「ぜひ達成したい」と感じる報酬を設定するのがポイントです。

ただし、特典の原価や価格設定を誤ると店舗側が痛手を負う可能性があります。

バランスを考えつつ、お得感を出す工夫が必要です。

11-2. 明確なルール設定とプロモーションの実施

スタンプの押印条件は、注文がいくら以上か、もしくは来店時なのかをわかりやすく提示しましょう。

また、有効期限や他クーポンとの併用可否なども明記することで、顧客とのトラブルを防げます。

プロモーションとしてはSNSの投稿や店内ポスターで周知するほか、メルマガやプッシュ通知での情報発信も有効です。

「今だけスタンプ2倍キャンペーン」などの期間限定施策で一気に集客を伸ばす手段もあります。

11-3. スタッフ教育と徹底した声掛け

スタンプカードをうまく運用するには、スタッフがその価値をしっかり理解していることが大前提です。

会計時や席へのご案内時にカードの利用を提案し、顧客にメリットを伝えましょう。

特に繁忙時はうっかり押印を忘れる場合があるため、オペレーションフローに組み込んでおくと安心です。

忘れずに「スタンプカードございますか?」と聞くことで、リピート意欲を高めるきっかけが増えます。

11-4. リピート顧客の収益性を高める工夫

スタンプカードの次のステージとして、会員ランク制度やポイントカードとの併用を検討する店舗もあります。

たとえば、ランクが上がるほど特典が豪華になる、あるいは誕生日特典を自動付与するといった仕組みです。

また、高ランクになると特別メニューが無料になるなど、差別化したサービスを提供すると優越感を抱いてもらいやすくなります。

こうしたアップセルの仕掛けを多面的に組み込めば、リピーターの満足度も向上し、店舗の売上増につながります。

第12章:FAQ

- スタンプカードとポイントカードはどちらが向いている?

-

目に見える“達成感”を重視するならスタンプカード、数値管理や会員データを詳細に取りたいならポイントカードがおすすめです。

どちらが良いかは、店舗のコンセプトや顧客層、運用コストを比較して決めると良いでしょう。 - 紙スタンプカードをデジタルに移行する方法は?

-

LINE公式アカウントの「ショップカード」機能や、専用アプリ作成サービスを利用するとスムーズに移行できます。

紙の魅力を残しつつ、SNSでのクリック誘導や顧客データの分析が可能になるメリットがあります。 - 価格を抑えたスタンプカードの作成方法は?

-

小ロット対応の印刷会社を探し、テンプレートを使って短期間でデザインを仕上げるのがおすすめです。

オンラインで簡単に入稿し、翌日発送してくれるサービスもあるので、納期とコストのバランスを比較しましょう。 - カフェ向けのおすすめデザイン例はある?

-

おしゃれな背景やメニューの写真を取り入れ、カラフルかつコンパクトにまとめると良いでしょう。

ロゴと店名を大きめに配置して、来店のたびに「このカフェに来ているんだ」と意識してもらうのも重要です。 - 集客効果を高めるためのポイントは?

-

スタンプを貯めるメリットを明確化し、SNSや店内ポップでしっかり周知することが欠かせません。

また、イベント時や新メニューのPRと連動し、特別スタンプや倍押しなどのキャンペーンを展開すると盛り上がります。 - 補助金申請が通らなかった場合は?

-

市町村独自の助成金や、商工会議所経由の支援制度が残っている可能性があります。

あるいはまず小規模で紙のスタンプカードをテスト運用し、後からデジタル導入を目指す選択肢も検討すると良いでしょう。

第13章:まとめ|店舗状況と目的に合ったスタンプカードを選ぼう

ここまで、飲食店がスタンプカードを導入するメリットやデメリット、紙とデジタルの違い、具体的な運用コツなどを体系的に解説してきました。

スタンプカードは、顧客に“お得を目指す楽しみ”を提供し、店舗としても「また来たい」「もっと注文したい」という心理を引き出す強力なツールです。

紙カードであれば印刷やデザインにこだわれますし、デジタルなら効率的なデータ収集とマーケティング施策が可能です。

店舗の規模や客層、運用体制によって最適解は変わるので、まずは自店の状況をしっかり分析してみてください。

導入後は、原稿の校正や、スタッフ教育、顧客への周知など運用面での努力が欠かせません。

プロモーションを継続的に実施し、適宜カードをリニューアルしたり、アプリの機能を拡充したりすることで長期的な効果を期待できます。

さらに、補助金や助成制度を活用すれば、初期コストを抑えてスムーズにスタートできる可能性もあります。

ぜひ本記事を参考に、自店にぴったりのスタンプカードを作成し、リピーター獲得と売上アップを目指してみてください。