第1章 【結論】従業員を1人でも雇ったら、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入は義務

「初めて従業員を雇うことになったけど、保険ってどうすればいいんだろう…?」

「個人事業主でも、社会保険に入らないといけないの?」

もしあなたが今、こんな疑問や不安を抱えているなら、ご安心ください。結論からお伝えします。 個人事業主が従業員(アルバイト・パート含む)を1人でも雇用した場合、国が定める「労働保険」への加入が法律で義務付けられています。

この章では、あなたが最初の一歩を迷わず踏み出せるよう、個人事業主が知るべき保険の全体像を分かりやすく解説します。

1-1. 個人事業主の「保険」は2種類!労働保険と社会保険とは?

まず、最も重要なポイントは、「保険」とひとくくりにせず、「労働保険」と「社会保険」の2種類を明確に区別して理解することです。この2つは目的も加入条件も全く異なります。

| 保険の種類 | 内訳 | 目的 |

|---|---|---|

| 労働保険 | ① 雇用保険 ② 労災保険 | 従業員を保護するための保険(失業や労働災害に備える) |

| 社会保険 | ① 健康保険 ② 厚生年金保険 | 国民の生活を保障するための保険(病気や老後に備える) |

専門家コメント

つまり、あなたが従業員を雇用した瞬間に考えなければならないのは、まず「労働保険」なのです。社会保険については、原則として次のステップで考えることになります。

1-2. 従業員の人数で変わる加入義務の境界線

では、具体的にいつ、どの保険への加入義務が発生するのでしょうか。答えは、あなたの事業所で常時雇用する従業員の数によって決まります。

- 従業員が1人以上の場合

- 労働保険(雇用保険・労災保険):加入義務あり

- 社会保険(健康保険・厚生年金):原則、加入義務なし

- 従業員が常時5人以上の場合

- 労働保険(雇用保険・労災保険):加入義務あり

- 社会保険(健康保険・厚生年金):加入義務あり ※

※一部の業種(農林漁業、理容・美容、飲食店などのサービス業、士業など)は、従業員が5人以上でも社会保険の加入は任意(任意適用)となります。

提出期限や加入率をKPIに落とすと漏れが防げます。設計の型は『飲食店が設定すべきKPIとは?本当に効果的な目標や指標の設定方法と活用術を徹底解説!』をどうぞ。

【第1章のチェックポイント】

まずは「労働保険」と「社会保険」の違いを理解し、あなたの事業所は「労働保険」の加入義務を負う段階であることを明確にしましょう。

第2章 【雇用保険】個人事業主の加入条件を完全解説!あなたの従業員は対象になる?

労働保険は「雇用保険」と「労災保険」がセットになったもの。この章では、「雇用保険」に焦点を当て、どのような従業員が加入対象になるのかを具体的に見ていきましょう。「うちのアルバイトさんは対象になる?」そんな疑問が、ここで解決します。

2-1. 雇用保険とは?事業主と従業員双方を守るセーフティネット

雇用保険と聞くと、多くの人が「失業した時にもらえる手当(失業保険)」をイメージするでしょう。もちろんそれは大きな役割の一つですが、実はそれだけではありません。

- 従業員にとってのメリット

- 失業時の生活を支える「求職者給付」

- 育児や介護で休業する際の「育児休業給付」「介護休業給付」

- スキルアップを目指す際の「教育訓練給付」

- 事業主にとってのメリット

- 従業員の雇用維持や能力開発を支援する各種助成金の財源となっている

つまり、雇用保険料を納めることは、単なるコストではなく、従業員の生活と事業の安定を守るための未来への投資なのです。

助成金の活用

2-2. 加入対象となる従業員の3つの条件

では、あなたが雇用した従業員は、雇用保険に加入させる必要があるのでしょうか?以下の3つの条件をすべて満たす場合は、加入義務があります。パートやアルバイトといった雇用形態は関係ありません。

【CHECK LIST】雇用保険 加入条件

- 31日以上の雇用見込みがあること

- 雇用契約書に「更新する場合がある」といった記載があれば、見込みありと判断されます。

- 「30日以内の短期バイト」といった明確な定めがない限り、ほとんどのケースで該当します。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 「所定労働時間」とは、雇用契約書で定められた、残業を含まない正規の労働時間です。

- 「週によって変動する」場合は、1ヶ月の平均などで判断します。

- 学生ではないこと

- 原則として、大学や高校などに通う昼間学生は対象外です。

- ただし、夜間学生や通信制の学生、休学中の学生、卒業見込みで卒業後も同じ事業所で働く予定の学生は加入対象となります。

2-3. 注意!雇用保険の対象外となるケース

上記の3条件を満たさない場合のほか、以下のようなケースも原則として雇用保険の対象外となります。

- 個人事業主本人

- 事業主と生計を一つにする同居の親族

- 法人の役員(ただし、従業員としての身分も併せ持つ「兼務役員」は加入できる場合がある)

- 季節的に雇用される短期労働者(4ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合など)

特に判断が難しいのが「同居の親族」です。

失敗談(30代・飲食店経営者)

【第2章のチェックポイント】

雇用契約書と従業員の実際の働き方を照らし合わせ、加入条件の3項目をすべて満たしているかを確認しましょう。不明な点は必ずハローワークへ。

第3章 【労災保険】雇用保険とセットで従業員が1人でもいるなら加入必須!

従業員を雇用した際、雇用保険と必ずセットで手続きが必要になるのが「労災保険」です。これは、労働保険という一つの大きな枠組みの中に、雇用保険と労災保険が含まれているためです。たとえ週1日、数時間のアルバイトであっても、労災保険の対象となります。

3-1. 労災保険とは?従業員を業務上のリスクから守る保険

労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)は、従業員が仕事中(業務災害)や通勤中(通勤災害)にケガをしたり、病気になったり、あるいは不幸にも亡くなってしまった場合に、必要な保険給付を行う制度です。

この保険の最大の特徴は、事業主に過失があったかどうかに関わらず、被災した従業員が補償を受けられる「無過失責任」の原則に基づいている点です。

- 業務災害の例

- 小売店の従業員が、商品の陳列中に脚立から落ちて骨折した。

- 飲食店の調理担当が、調理中に火傷を負った。

- デスクワーク中に、過労が原因で精神疾患を発症した。

- 通勤災害の例

- 自宅から事業所へ、合理的な経路で自転車通勤している途中に転倒し、ケガをした。

労災保険に加入していれば、治療費や休業中の生活費などが国から給付されます。これは、従業員を守るだけでなく、万が一の際に事業主が負うかもしれない高額な損害賠償リスクを軽減する、事業主自身を守るための保険でもあるのです。

3-2. 特別加入制度:個人事業主自身も労災保険に加入できる

原則として、労災保険は従業員のための制度であり、個人事業主本人は加入できません。しかし、一部の業種や事業規模によっては、事業主自身も任意で加入できる「特別加入制度」が設けられています。

- 主な対象者

- 一人親方など:建設業、個人タクシー、漁業など、特定の事業を一人で行う方

- 中小事業主:金融・不動産・小売業は従業員50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他の業種は300人以下の事業主

特に、建設業や運送業など、業務上のリスクが高い業種の一人親方にとっては、この制度が重要なセーフティネットとなります。加入には、「労働保険事務組合」という団体を通じて手続きを行う必要があります。

一人親方の大工(40代)の話

あなたの業種が特別加入の対象になるか、一度厚生労働省のウェブサイトで確認してみることをお勧めします。

【第3章のチェックポイント】

労災保険は雇用形態に関わらず全従業員が対象となることを再認識しましょう。また、ご自身の事業が、事業主自身を守る「特別加入制度」の対象になるかも一度確認してみてください。

第4章 個人事業主の労働保険の加入手続きを3ステップで徹底解説

労働保険の重要性がわかったところで、次はいよいよ実践です。「手続き」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、手順通りに進めれば大丈夫。この章では、私自身がつまずいたポイントも踏まえながら、具体的な手続きの流れを3つのステップで誰にでも分かるように解説します。

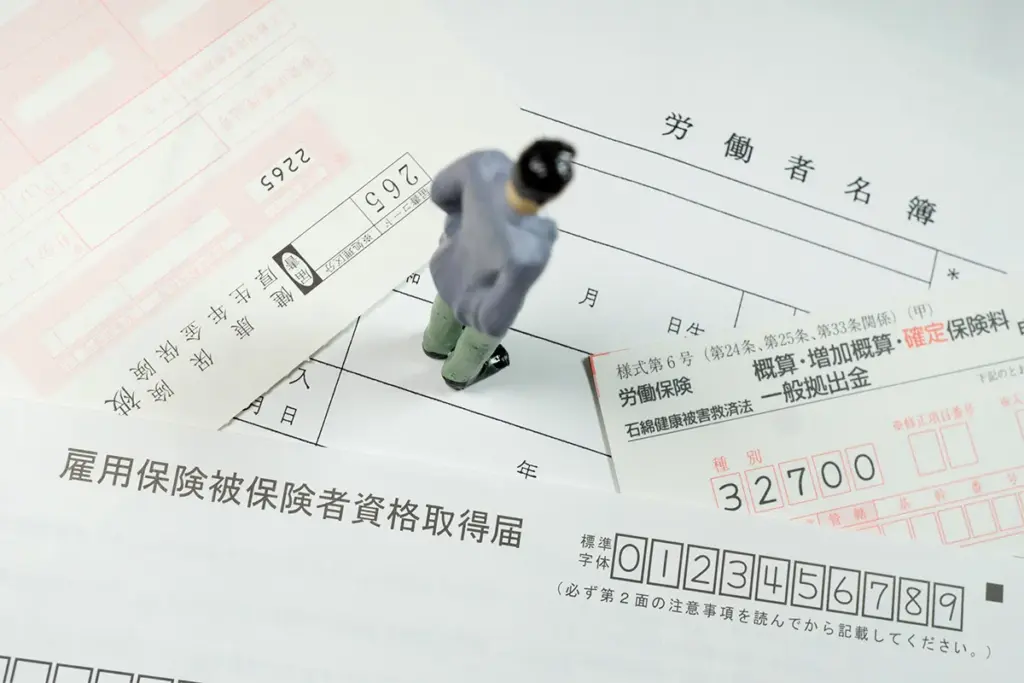

4-1. ステップ1:必要書類を準備する

まずは、手続きに必要な書類を揃えましょう。主に以下の4つの書類が必要です。これらの書類は、管轄の労働基準監督署やハローワークの窓口で受け取るか、厚生労働省や各都道府県労働局のウェブサイトからダウンロードできます。

| 書類名 | ① 保険関係成立届 | ② 概算保険料申告書 | ③ 雇用保険適用事業所設置届 | ④ 雇用保険被保険者資格取得届 |

|---|---|---|---|---|

| 目的 | 「これから労働保険の対象事業所になります」という届け出 | 年間の労働保険料を概算で計算し申告・納付するための書類 | 「雇用保険の対象事業所になりました」という届け出 | 従業員一人ひとりを雇用保険に加入させるための書類 |

| 提出先 | 労働基準監督署 | 労働基準監督署 (または銀行/郵便局) | ハローワーク | ハローワーク |

| 入手先 | 労働基準監督署 / 労働局HP | 労働基準監督署 / 労働局HP | ハローワーク / 労働局HP | ハローワーク / 労働局HP |

準備8割!書類作成をスムーズに進めるコツ

私が最初に手続きをした際、書類を目の前にしてから「あれ、従業員のマイナンバーって何だっけ?」「事業所の設立年月日は?」と、何度も書類から手を離して情報を探す羽目になりました。この経験から、書類を書き始める前に、以下の情報を手元にまとめておくことを強くお勧めします。これだけで作業時間が半分以下になります。

- 事業所の情報: 名称、所在地、事業内容、設立年月日

- 従業員の情報: 氏名、住所、生年月日、マイナンバー、雇用年月日、労働条件(所定労働時間、賃金など)

- その他: 賃金台帳、労働者名簿、従業員の雇用契約書(労働条件通知書)の写し

4-2. ステップ2:管轄の行政機関へ書類を提出する

書類の準備ができたら、管轄の行政機関に提出します。ここで重要なのは、提出先が2箇所に分かれており、提出する順番があるということです。

手続きの流れ

- 労働基準監督署へ

- 提出書類: ①保険関係成立届、②概算保険料申告書

- 提出期限: 従業員を雇用した日(保険関係が成立した日)の翌日から10日以内

- ポイント: ここで提出した「保険関係成立届」の控え(受付印が押されたもの)を受け取ります。これが次のハローワークでの手続きに必要になります。

- ハローワークへ

- 提出書類: ③雇用保険適用事業所設置届、④雇用保険被保険者資格取得届、その他(賃金台帳、労働者名簿など)

- 提出期限: 事業所を設置した日の翌日から10日以内、従業員を雇用した日の翌月10日まで

- ポイント: 労働基準監督署で受け取った「保険関係成立届の控え」を必ず持参してください。

4-3. ステップ3:保険料の納付

労働基準監督署で「概算保険料申告書」を提出すると、後日、労働局から納付書が送られてきます。その納付書を使って、銀行や郵便局などの金融機関で保険料を納付すれば、一連の手続きは完了です。

この時納める保険料は、その年度の末日までに支払う賃金総額の見込み額から計算した「概算保険料」です。概算保険料が40万円以上(または常時使用する従業員が20人以上)の場合は、年3回の分割納付が可能です。

初年度の労働保険料

私がアシスタント1名(月収25万円、年収見込み300万円)を雇用した際の事例です。事業内容は「その他の事業(Web制作業など)」に分類されます。

- 労災保険料: 300万円 × 0.25% = 7,500円

- 雇用保険料: 300万円 × 1.55% = 46,500円

- 合計年間保険料: 54,000円

このうち、従業員が負担するのは雇用保険料の一部(300万円 × 0.6% = 18,000円)で、給与から天引きします。事業主が実質的に負担する初年度の保険料は、合計で36,000円でした。納付書は3回に分けて送られてきたので、一度の負担は12,000円程度でした。

翌年以降は、毎年1回(6月1日〜7月10日)に「年度更新」という手続きを行い、前年度の保険料を確定させて差額を精算し、新年度の概算保険料を納付するサイクルになります。

レジは“売上管理”だけじゃない。勤怠・会計連携で労務が楽になる選び方は『個人店におすすめなPOSレジはどれ?業種別に特徴や機能を比較して徹底解説!』。

【第4章のチェックポイント】

必要書類リストを作成し、管轄の労働基準監督署とハローワークの場所、そして「雇用翌日から10日以内」という最短の提出期限をカレンダーに書き込みましょう。

第5章 労働保険料の計算方法と従業員との負担割合はどのくらい?

手続きの流れがわかったら、次に気になるのはやはり「お金」の話でしょう。労働保険料が具体的にいくらになるのか、その計算方法と、事業主と従業員のどちらがどれだけ負担するのかを詳しく解説します。

5-1. 【事業主が全額負担】労災保険料の計算方法

まず、従業員を業務上のリスクから守る労災保険です。これは、事業主が保険料を100%全額負担します。従業員の給与から天引きすることはありません。

【計算式】従業員に支払う賃金総額(年額) × 労災保険料率

「労災保険料率」は、事業の種類によって細かく定められています。これは、業種ごとの過去の災害発生状況などに基づいており、リスクの高い業種ほど料率も高くなります。

業種別 労災保険料率の例(2025年度)

| 事業の種類 | 料率 | 年収300万円の場合の年間保険料 |

|---|---|---|

| 情報通信業、金融・保険業、広告業など | 0.25% | 7,500円 |

| 卸売業・小売業、飲食店、宿泊業など | 0.3% | 9,000円 |

| 医療・介護事業 | 0.3% | 9,000円 |

| 道路貨物運送業 | 0.6% | 18,000円 |

| 建設事業 | 0.6%~8.8% | 18,000円~ |

※料率は年度によって改定される可能性があります。最新の情報は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

5-2. 【事業主と従業員で分担】雇用保険料の計算方法

次に、失業などに備える雇用保険です。こちらは事業主と従業員の双方が、定められた割合で負担します。事業主は、従業員負担分の保険料を毎月の給与から天引きして、事業主負担分と合わせて納付します。

【計算式】 従業員に支払う賃金総額(月額または年額) × 雇用保険料率

「雇用保険料率」も事業の種類によって異なりますが、負担割合はあらかじめ決まっています。

雇用保険料率と負担割合の例(2025年度)

| 事業の種類 | 雇用保険料率 (A) | 労働者負担率 (B) | 事業主負担率 (C) |

|---|---|---|---|

| 一般の事業 | 1.55% | 0.6% | 0.95% |

| 農林水産・清酒製造の事業 | 1.75% | 0.7% | 1.05% |

| 建設の事業 | 1.85% | 0.7% | 1.15% |

給与計算ソフト導入でミスと不安を解消

労働保険料が増える分は他コストで吸収を。具体策は『飲食店の経費削減完全マニュアル!すぐに効果が出るコスト最適化のアイデアをすべて大公開!』で手順を確認してください。

5-3. 保険料は経費にできる?事業主負担分と従業員負担分の違い

最後に、確定申告における保険料の扱いです。これは明確なルールがあります。

- 事業主が負担した労働保険料 → 経費にできます(勘定科目:法定福利費)

- 労災保険料の全額

- 雇用保険料の事業主負担分

- 従業員の給与から天引きした保険料 → 経費にできません(会計処理:預り金)

- これは一時的に従業員から預かっているお金であり、事業の経費ではないためです。

この区別は非常に重要です。個人事業主自身の国民健康保険料や国民年金が経費にできないのと同じように、従業員が本来負担すべき保険料も経費には算入できません。

【第5章のチェックポイント】

あなたの事業の労災保険料率と雇用保険料率を確認し、年間の保険料負担額を試算してみましょう。給与計算の手間と正確性を考え、会計ソフトの導入も検討する価値があります。

第6章 【応用編】従業員がいる個人事業主が知っておきたいその他の保険知識

無事に労働保険の手続きを終えたあなたへ。ここでは少し視点を広げ、事業の成長や従業員の満足度向上に繋がる「次の一手」について解説します。

6-1. 従業員5人未満でも社会保険に加入できる「任意適用」とは?

第1章で「従業員5人未満の個人事業主は、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務は原則ない」と説明しました。しかし、義務がないだけで、希望すれば任意で加入することができます。 これを「任意適用」といいます。

任意適用を受けるには、まず従業員の半数以上の同意を得た上で、年金事務所に「任意適用申請書」を提出し、認可を受ける必要があります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 従業員側 | ・病気やケガの際の保障が手厚くなる(傷病手当金など)・将来の年金額が増える(国民年金+厚生年金)・扶養家族の国民健康保険料が不要になる場合がある | ・毎月の給与から保険料が天引きされる |

| 事業主側 | ・福利厚生の充実による人材確保・定着・社会的信用の向上 | ・保険料の半額を負担する必要がある(コスト増)・加入・脱退の手続きが煩雑 |

社会保険完備は、求人市場において大きなアピールポイントになります。特に、優秀な人材を確保したい、従業員に長く働いてほしいと考えるなら、検討する価値は十分にあるでしょう。

任意適用で人材を確保したWeb制作ディレクター(30代)

6-2. 事業拡大を見据えるなら「法人化(法人成り)」も選択肢に

従業員が2人、3人と増え、売上も安定的に伸びてきたら、次のステップとして「法人化(法人成り)」が視野に入ってきます。株式会社や合同会社を設立し、個人事業主から法人経営者になることです。

法人化すると、保険の扱いは大きく変わります。 法人は、社長1人であっても、従業員数に関わらず社会保険への加入が強制適用となります。

法人化は、社会保険料の負担が増えるという側面もありますが、それ以上に大きなメリットをもたらす可能性があります。

- 社会的信用の向上(取引先や金融機関からの信頼度が上がる)

- 節税の可能性(役員報酬の活用、経費の範囲が広がるなど)

- 事業承継のしやすさ

どのタイミングで法人化すべきか一概には言えませんが、一般的には「課税所得が800万円を超えたあたり」や「消費税の課税事業者になったタイミング」などが一つの目安とされています。

【第6章のチェックポイント】

現在の事業フェーズと3年後のビジョンを考え、従業員の定着や事業拡大のために、福利厚生の拡充(任意適用)や法人化も選択肢として情報収集を始めてみましょう。

第7章 個人事業主の労働保険手続きに関するよくある質問

7-1. 従業員の家族(妻・夫・子ども)を雇う場合、雇用保険は必要?

A. 原則として不要ですが、働き方によっては加入対象となるケースもあります。

第2章で「事業主と生計を一つにする同居の親族」は原則として雇用保険の対象外と説明しましたが、これは「事業主の指揮命令下にある『労働者』とは見なされにくい」という理由からです。

しかし、他の従業員と全く同じ条件で働き、事業主の明確な指揮命令を受けているなど、実態として「労働者」であると客観的に判断される場合は、ハローワークに相談の上で加入が認められることがあります。

7-2. 従業員がすぐに辞めてしまった場合、手続きは無駄になる?

A. いいえ、無駄にはなりません。たとえ1日で辞めても、加入と脱退の手続きは必要です。

残念ながら、採用した従業員がごく短期間で退職してしまうケースはあり得ます。この場合、「手続きが面倒だから…」と放置してはいけません。

法律上、雇用契約が成立した時点で労働保険の加入義務が発生します。したがって、たとえ勤務期間が1日だけであっても、

- 雇用保険被保険者資格取得届(加入手続き)

- 雇用保険被保険者資格喪失届(脱退手続き) の両方を、管轄のハローワークに提出する必要があります。保険料も、実際に支払った賃金に基づいて日割りで発生します。

7-3. 従業員を雇用しているのに未加入だと、どうなる?

A. 法律違反となり、厳しいペナルティが課される可能性があります。

「手続きが面倒だから」「保険料を節約したいから」といった理由で加入を怠ると、事業の存続に関わる大きなリスクを負うことになります。

- 遡っての保険料徴収: 発覚した場合、最大で過去2年分の労働保険料を遡って徴収されます。

- 追徴金の発生: 納付すべきだった保険料に加え、その10%に相当する追徴金が課されます⁵。

- 労災事故発生時の費用負担: 未加入の状態で労災事故が起きると、保険給付にかかった費用の全額または一部を事業主が負担しなければならず、場合によっては数千万円に及ぶこともあります。

- 各種助成金の申請不可: 雇用関連の助成金は、労働保険への適正な加入が前提条件です。

- 行政からの指導・立ち入り検査: 労働基準監督署やハローワークによる指導や、悪質な場合は立ち入り検査の対象となります。

「バレなければ大丈夫」ということは決してありません。従業員が退職後にハローワークへ相談した際に発覚するなど、リスクは常に存在します。適正な手続きは、従業員とあなたの事業の両方を守るための最低限の義務です。

第8章 個人事業主の保険手続きの負担を大幅に軽減する「労働保険事務組合」とは?

ここまで読んで、「個人で全ての手続きをやるのは、やっぱり大変そう…」と感じた方もいるかもしれません。そんな個人事業主の強い味方になってくれるのが「労働保険事務組合」の存在です。

8-1. 労働保険事務組合とは?事業主の味方になる団体

労働保険事務組合とは、簡単に言うと、事業主に代わって労働保険に関する様々な事務手続きを代行してくれる、厚生労働大臣の認可を受けた団体のことです。

全国の商工会議所や商工会、各種業界団体などが運営しており、個人事業主でも一定の会費を支払うことで、そのサービスを利用することができます。あなたの事業所の地域や業種に対応した事務組合は、「全国労働保険事務組合連合会」のウェブサイトなどで検索できます。

8-2. 事務組合に委託する3つの大きなメリット

事務組合に手続きを委託すると、年会費などのコストはかかりますが、それを上回るメリットがあります。

- 事務負担の大幅な軽減

従業員の入退社に伴う手続きや、年に一度の煩雑な「年度更新」の計算・申告・納付などを、全て組合が代行してくれます。あなたは組合からの案内に従って、必要な情報提供や保険料の支払いをするだけで済み、本業に集中できます。 - 保険料の分割納付が可能に

本来、年間の概算保険料が40万円未満の場合は一括納付が原則ですが、事務組合に委託している場合は、金額にかかわらず年3回の分割納付が可能になります。一度の資金負担を軽減できるのは、個人事業主にとって大きなメリットです。 - 事業主や家族も労災保険に特別加入できる

第3章で解説した、本来は加入できない事業主や家族従事者のための「労災保険特別加入制度」。この制度を利用するためには、労働保険事務組合への委託が必須条件となります。事業主自身のリスクに備えたいなら、事務組合への加入は不可欠です。

事務組合を活用する飲食店経営者(40代)

【第8章のチェックポイント】

もしあなたが事務手続きに不安を感じていたり、自分自身の労災リスクに備えたいと考えているなら、「労働保険事務組合」への委託は非常に有効な選択肢です。

第9章 従業員を1人でも雇うことは、個人事業主としての新たなステージ

個人事業主が初めて従業員を雇用する際の、雇用保険を中心とした労働保険の手続きについて、網羅的に解説してきました。最後に、あなたが次に行うべきことをチェックリストで確認し、この記事を締めくくります。

9-1. 本記事の重要ポイントチェックリスト

□ 従業員を1人でも雇ったら、まず「労働保険」の加入義務が発生することを理解した。

□ 雇用した従業員が、「週20時間以上」など雇用保険の3つの加入条件を満たすか確認した。

□ 手続きの提出先は「①労働基準監督署 → ②ハローワーク」の順番であることを把握した。

□ 最もタイトな提出期限は「雇用した日の翌日から10日以内」であることをカレンダーに記入した。

□ 事業主が負担する労働保険料は「法定福利費」として経費計上できることを覚えた。

□ 事務手続きの負担が重いと感じたら「労働保険事務組合」の活用も検討する。

9-2. 最初の従業員は、あなたの事業の最初のパートナー

煩雑な手続きや保険料の負担など、従業員を雇用することは、確かに個人事業主にとって大きな変化をもたらします。

しかし、それは単なる手続きやコストの発生ではありません。 あなたのビジョンに共感し、事業を共に成長させてくれる最初の「パートナー」を迎えることです。そして、あなた自身が一個人のプレイヤーから、チームを率いるリーダーへとステップアップする、新たなステージの始まりでもあります。

従業員が安心して働ける環境を整えることは、事業主としての重要な責任です。その責任を果たすことが、巡り巡って従業員のパフォーマンスを向上させ、事業の成長を加速させる力になります。