第1章. フランチャイズで失敗するオーナーが増えている?

「フランチャイズ=安定ビジネス」と考えて、フランチャイズ加盟で独立を目指す人が増えていますが、意外と多くの人がうまくいかずに撤退しています。私が接したオーナーの中にも、「マニュアル通りにやったのに上手くいかず失敗した…」という声がありました。

契約内容の理解不足や資金繰りの見通しの甘さ、そして経営ノウハウの不足。本部に期待しすぎたり、逆に独自のやり方にこだわりすぎたりして、失敗するケースが目立ちます。また日本フランチャイズチェーン協会の調査によれば、フランチャイズの事業が上手くいかず廃業に追い込まれたり、本部との対立で早期に撤退を余儀なくされるケースも少なくないのです。

フランチャイズオーナーになろうとする人は、「失敗するリスクがある」という現実をまず正面から受け止める必要があります。失敗を防ぐには何が大事か、どうすれば成功へ近づけるのかを理解し、具体的な対策を取ることが求められるのです。

開業前に押さえるべき準備やリスクは、『飲食店のフランチャイズ開業のすべて!儲かる仕組みから成功の秘訣まで大公開!』の記事でも詳しく解説しています。

第2章. フランチャイズのよくある失敗パターン

2-1. 資金が足りない!

フランチャイズで開業するとき、多くのオーナーが真っ先に直面するのが資金トラブルです。物件取得費や内装費、さらには保証金や研修費など、初期費用だけでも予想以上に膨れ上がることがあります。初期費用に気を取られがちですが、家賃や人件費を払えずに数ヶ月で閉店…というケースも。

特に資金面での失敗は、無理な借入と返済計画が原因になることも多いです。フランチャイズは比較的「安定したビジネスモデル」と思われがちですが、必ずしも黒字をすぐに生み出すわけではありません。独立直後の数か月~1年は資金繰りが厳しくなることが多く、その期間を乗り切る「余裕資金」を確保しておくことが重要です。

運転資金の確保に不安がある方は、『飲食店の経費削減完全マニュアル!すぐに効果が出るコスト最適化のアイデアをすべて大公開!』もご覧ください。

2-2. 立地選びで大誤算

フランチャイズでの失敗要因として、立地選定の甘さはしばしば挙げられます。どれだけ本部やビジネスモデルが優れていても、地域特性や客層を見誤ると収益は伸びません。実際、飲食やコンビニのような店舗型フランチャイズでは、激戦区に出店してしまい競合に埋もれるケースがよくあります。

“駅前だから安心”と決めて出店したら、競合だらけで撃沈なんてことも。本部からのデータだけを信じるのではなく、自分自身で近隣の店舗を実際に回り、ピーク時の人通りや客層を細かくチェックするといった地道な調査が必須と言えます。とくに地方では車社会の影響も大きく、駐車場の広さや利便性など、単なる「駅に近い」だけでは測れない要素が多々あるのを忘れてはいけません。

2-3. 契約内容をちゃんと読んでなかった

フランチャイズでは、本部との契約内容がオーナーの事業運営を左右します。ロイヤリティや広告分担金、またマニュアル遵守義務など、詳細に定められたルールに違反すると、失敗以前に法的トラブルへと発展するリスクがあります。

フランチャイズでは、あとから高額のシステム料や厳しい違約金の存在を知って青ざめる…なんてことも。実際に、あるSNSで見かけた口コミでは、「本部の説明をあまりよく聞かずに契約し、後からロイヤリティ以外のシステム利用料も毎月請求されてびっくりした」という声がありました(中野さん・30代/飲食店勤務)。

第3章. 失敗しやすいフランチャイズオーナーの特徴とは?

フランチャイズへの加盟を考える際、自分自身の性格や行動パターンが失敗リスクを高めていないかを振り返ることも大切です。同じビジネスモデルでも、あるオーナーは成功し、別のオーナーは苦戦する。その違いは「どんな人がどのように運営しているか」で大きく左右されます。

- 自信過剰で本部のアドバイスを無視しがちな人

- 「フランチャイズなら本部が全部やってくれる」という甘い考えで加盟すると、失敗しやすい傾向があります。確かに、マニュアルや研修などのサポートは受けられますが、実際に現場を動かすのはオーナー自身です。スタッフのモチベーション管理や売上データの分析など、地道な作業を怠ると経営が回らなくなるでしょう。

- 「フランチャイズなら本部が全部やってくれる」という甘い考えで加盟すると、失敗しやすい傾向があります。確かに、マニュアルや研修などのサポートは受けられますが、実際に現場を動かすのはオーナー自身です。スタッフのモチベーション管理や売上データの分析など、地道な作業を怠ると経営が回らなくなるでしょう。

- 「全部本部がやってくれるでしょ」と他力本願な人

- 逆に、自己流を突き通しすぎるオーナーも危険です。マニュアルを守らず独自のやり方に走り、フランチャイズ本部のノウハウを活かせないと、結果的にオペレーションが混乱してしまいます。とくに経験の浅いビジネス分野での独断専行は、急激な売上低下やスタッフの反発を招き、失敗への近道となります。

- 逆に、自己流を突き通しすぎるオーナーも危険です。マニュアルを守らず独自のやり方に走り、フランチャイズ本部のノウハウを活かせないと、結果的にオペレーションが混乱してしまいます。とくに経験の浅いビジネス分野での独断専行は、急激な売上低下やスタッフの反発を招き、失敗への近道となります。

- スタッフやお客さんと上手く関われない人

- スタッフや地域の顧客とのコミュニケーションを怠ると、気づかないうちに不満やクレームが溜まり、店舗の評判が落ちてしまうことがあります。フランチャイズとはいえ、接客業が多いビジネス形態ですから、人間関係のマネジメントは失敗しないための大きな鍵です。

- スタッフや地域の顧客とのコミュニケーションを怠ると、気づかないうちに不満やクレームが溜まり、店舗の評判が落ちてしまうことがあります。フランチャイズとはいえ、接客業が多いビジネス形態ですから、人間関係のマネジメントは失敗しないための大きな鍵です。

- 数字を見るのが苦手な人

- フランチャイズであっても、立派な経営を担うわけですから、数字に弱いままでは黒字転換が難しくなります。仕入れコストや人件費をしっかり把握せず、「売上が上がれば大丈夫」と考えていると、どこで失敗したかもわからずにキャッシュが底をついてしまうでしょう。

- フランチャイズであっても、立派な経営を担うわけですから、数字に弱いままでは黒字転換が難しくなります。仕入れコストや人件費をしっかり把握せず、「売上が上がれば大丈夫」と考えていると、どこで失敗したかもわからずにキャッシュが底をついてしまうでしょう。

- トラブル対応が後手に回る人

- 問題が起きても先送りにしてしまうタイプも要注意。例えば、仕入れ先との価格交渉が難航しているのに放置していたり、クレーム対応をアルバイト任せにしていたりすると、事態が深刻化してから手の施しようがなくなるケースもあります。

フランチャイズといえども経営者。経営を失敗しないためには、人・お金・情報のすべてを管理する力が求められます。

第4章. 失敗しないためのフランチャイズ本部選びのポイント

フランチャイズに加盟する際、本部との相性は成功・失敗を大きく左右する要因です。サポート体制から経営理念まで、どのような指導方針やルールがあるかを十分に理解し、自分のビジョンや価値観と合っているかを慎重に見極める必要があります。

一方で、ネット上の口コミだけに頼るのは危険です。良い評判が多いからといって必ずしも自分の性格や経営方針に合うとは限りません。説明会や店舗訪問で実際の運営状況やほかの加盟店オーナーの声を直接聞き、契約書の条項もすべて把握したうえで判断することが重要になります。

ここでは、フランチャイズ本部を選定するときに注目すべきポイントを4つに分けて解説します。

4-1. 加盟前リサーチはとにかく徹底!

フランチャイズの失敗原因をたどると、十分な情報収集をしないまま契約してしまった事例が非常に多いです。公式のパンフレットやサイトの情報だけでなく、実際の加盟店を訪問しリアルな声を聞くのがおすすめです。

- チェックすべき項目:

- 開業コストの内訳(初期費用・ロイヤリティ・研修費など)

- 運営時のサポート内容(店舗指導、広告支援、システム保守など)

- 他の加盟店の収益状況や営業実態

- 契約期間や契約更新時の条件(違約金や解約条件など)

- 開業コストの内訳(初期費用・ロイヤリティ・研修費など)

4-2. サポート体制と利益の出し方をチェック

フランチャイズ本部を選ぶ際、最重要視されるのがサポート体制と収益モデルの明確さです。研修や店舗立ち上げ支援が不十分だと、開業直後からオーナーが孤立する危険性があります。また、収益面では初期投資を回収できるタイミングやロイヤリティ率の設定に注意が必要です。

具体的な数字と実績を確認し、“安定収入”の裏付けはあるのかを必ずチェックしてください。

- 収益モデルの確認ポイント:

- 月次ロイヤリティ以外に発生する広告費・システム利用料の有無

- 季節変動や地域特性に配慮した売上予想の精度

- 本部のマーケティング支援(SNS広告、テレビCM、チラシ配布など)

- “安定収入”をうたう資料の裏付けデータや根拠

- 月次ロイヤリティ以外に発生する広告費・システム利用料の有無

4-3. 経営理念の相性も大切

経営理念やビジョンに共感できるかどうかも、長期的に見ればとても重要です。たとえば、健康志向の飲食店チェーンに加盟するなら、オーナー自身が健康や食の安全に強い関心を持っていたほうが、日々の仕事にやりがいを感じやすいでしょう。

稼げそうかだけでは失敗する可能性が非常に高いです。「この理念なら一緒にやっていきたい」と思えるかが重要です。

理念の相性が悪いと、後々本部からの指示や方針に納得できず、モチベーションが下がるケースも少なくありません。将来の店舗展開や新商品の導入方針なども含め、方向性がズレると失敗に繋がりやすい点に注意しましょう。

4-4. 契約書は細部まで確認!

フランチャイズ契約では、細かい条項が数多く盛り込まれています。ロイヤリティ率や契約期間、競業避止義務(同業他社での開業禁止)など、見落としが失敗の原因になることも。弁護士など専門家に相談して、納得したうえで契約を進めましょう。

- 具体的チェック項目:

- ロイヤリティの算出方式(固定額か売上歩合か)

- 解約条件や違約金の有無

- 競業避止義務の範囲(地域、期間、業種など)

- 開業後に必要となる追加費用(研修費用の追加徴収など)

- ロイヤリティの算出方式(固定額か売上歩合か)

第5章. フランチャイズ開業に向けたオーナー側のお金の準備とリスク対策

フランチャイズで開業するには、ある程度の資金が必要になります。とくに個人オーナーにとっては借入れが避けられないケースも多く、その返済リスクをいかに抑えるかが失敗する可能性を下げるための大きなカギです。

日本政策金融公庫や地方自治体の創業融資制度など、フランチャイズ開業を支援する仕組みはいくつか存在しますが、申し込みの際にはビジネスプランの明確化や信用情報のチェックが行われます。

5-1. 融資・補助金の活用方法

フランチャイズのスタートアップで頼りになるのが、公的融資や補助金、助成金の制度です。ただし、申請条件やスケジュールには注意が必要です。

中小企業庁の「創業・起業支援ガイド」では、各地域で実施されている補助金制度がまとめられています。これを活用し、自分の事業計画にあった融資・助成プログラムを探すのがおすすめです。

たとえば「東京都創業助成事業」では、最大400万円(年により変動)までの補助金が支給され、内装費や設備投資にも利用可能です。こうした制度は地域ごとに異なるため、開業地の自治体サイトは必ずチェックしましょう。

5-2. キャッシュフロー管理は必須スキル

フランチャイズでの事業運営は、日々の売上や仕入れ、ロイヤリティ、スタッフの給与など、多岐にわたる支出を伴います。キャッシュフロー管理が甘いと、短期間で資金ショートを起こして失敗してしまう危険性が高まります。たとえ黒字でも、現金が手元にないと支払いが回らなくなるのです。

「黒字なのに現金が足りない」状態を防ぐには、日々の数字を細かくチェックすることが大切です。

- 具体的な管理手法:

- 月次収支表を作成し、毎月必ず数字を締める

- クレジット売上や掛取引が入金されるタイミングを把握しておく

- 運転資金を2~3か月分は確保する(最低限の安全余裕)

- 会計ソフトやクラウド会計システムを活用する

- 月次収支表を作成し、毎月必ず数字を締める

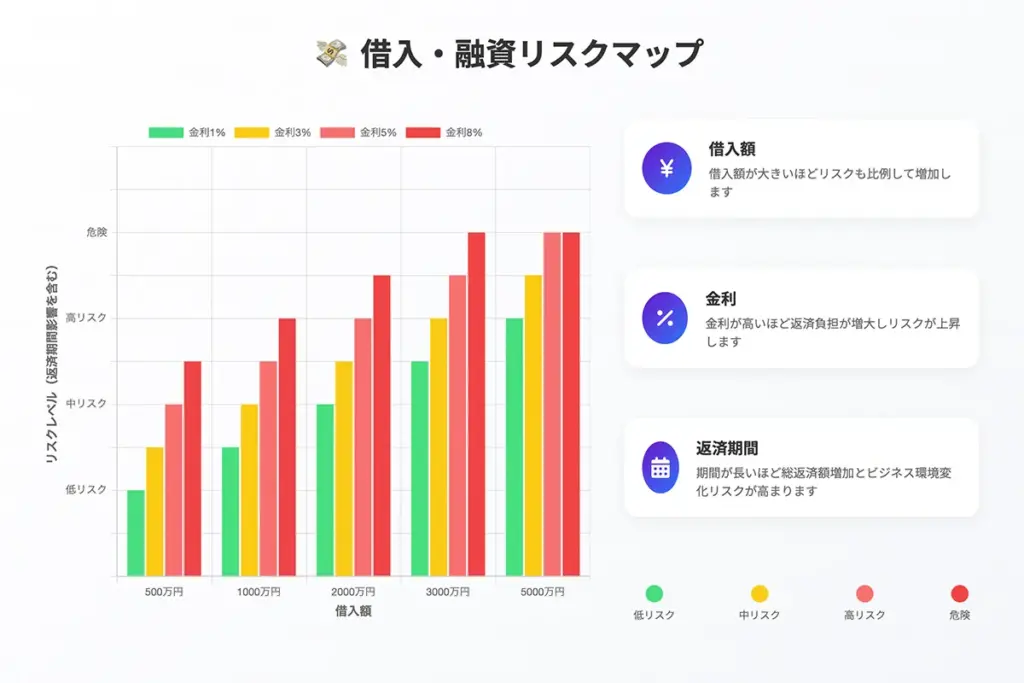

5-3. 借金には綿密な返済計画を

フランチャイズを立ち上げる多くの人が銀行や公的機関から借入れを行いますが、返済計画を明確に立てずに資金を調達すると、後々取り返しがつかない状態になる可能性があります。

初年度に黒字化できず、追加融資を重ねるうちに借金総額が膨れ上がって失敗するケースは珍しくありません。最悪のケースも想定し、余裕を持った借入額にとどめましょう。

- 注意点:

- 借入額は余裕を持たせつつも、返済可能な範囲に収める

- 金利や返済スケジュールを厳密にシミュレーションする

- フランチャイズ本部の収益モデルだけではなく、最悪の場合を想定したリスクシナリオも用意する

- 借入額は余裕を持たせつつも、返済可能な範囲に収める

第6章. フランチャイズで成功するための店舗運営とスタッフ管理のコツ

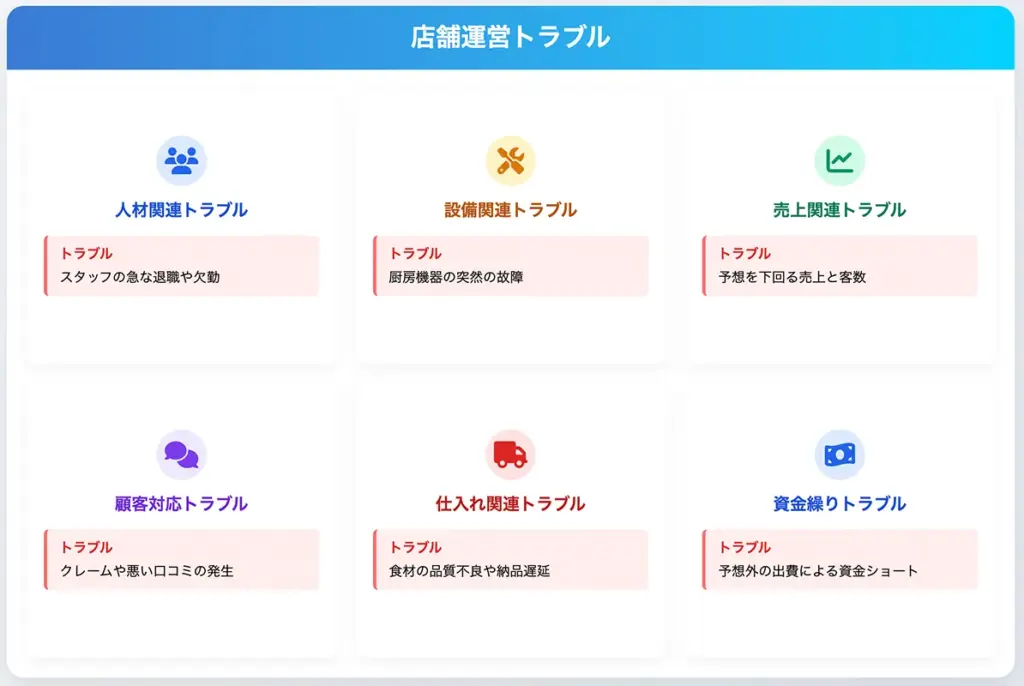

フランチャイズに独立して開業すると、これまでのサラリーマン生活とは違い、すべての最終決定をオーナー自身が下すことになります。店舗運営やスタッフのマネジメントで発生するトラブルは多種多様。本部のマニュアルがあるとはいえ、それをどう活かすかはオーナー次第です。

人材確保に苦労する業界や、シフト管理の複雑な業種であれば、スタッフのモチベーションをどう高めるかが成功のカギとなります。逆に、この部分でミスをすると失敗する確率が一気に高まるでしょう。ここでは、経営初心者でも押さえておきたい3つのポイントを解説します。

6-1. スタッフ採用・教育で差がつく

どんなに魅力的なビジネスモデルでも、スタッフが不足して運営が回らないと話になりません。特に新人教育を手抜きすると離職が続き、結局コストが増えて失敗する原因に。長く働いてもらえる工夫を徹底するのが良いです。

特に飲食やコンビニなど労働集約型のフランチャイズでは、採用・教育、そして定着率アップの施策が不可欠です。

6-2. マニュアルと現場対応のバランス

フランチャイズのメリットの一つは、本部が提供するマニュアルによる安定したオペレーションです。

とはいえ、地域特性やスタッフの性格によっては、一部を独自にアレンジしたほうが効率が上がる場合もあります。ただし、独自色を出しすぎると失敗に繋がりやすいため、両立のさじ加減が大切です。なので、基本はマニュアルに沿って運営しつつ、地域や客層に合わせて柔軟に調整するのが理想です。

ある美容系フランチャイズに加盟したオーナーが、本部の推奨メニューを改変しすぎた結果、リピーターが離れてしまった話を聞いたことがあります。

6-3. 困ったときはすぐ本部に相談!

店舗経営をしていると、スタッフ同士の人間関係や顧客クレーム、設備不良など、さまざまなトラブルが生じます。そんなときに頼りになるのがフランチャイズ本部のサポート体制。特に初めての独立で慣れない状況なら、こまめに本部へ連絡してアドバイスを受けるといいでしょう。

トラブルを一人で抱え込むことは経営においてよくある失敗のケースです。頼れるところはしっかりと本部を使うことをしましょう。

- 活用できるサポート例

- マネジメント研修や定期勉強会

- クレーム対応マニュアルの更新情報

- 店舗監査や巡回指導(清掃状態や接客態度のチェック)

- シフト管理ツールやクラウド会計システムの提供

- マネジメント研修や定期勉強会

第7章. フランチャイズの契約終了・解約時の落とし穴による失敗に注意

フランチャイズ契約は、開業後の運営だけでなく、終了や解約に至ったときのリスク管理も非常に重要です。多くのオーナーが「契約終了時に何が起こるのか」を十分に把握しないまま契約書にサインしてしまい、後々大きな金銭的負担やトラブルを抱えるケースがあります。たとえ経営が順調でも、契約更新をしなかったり、方針が合わずに解約を決断したりする失敗は誰にでも起こり得ます。

あらかじめ契約終了時の流れやルールを確認しておきましょう。また、解約後の競業禁止義務やマニュアル返却など、見落としがちなポイントも意外と多いので注意が必要です。

7-1. 違約金や解約金に注意

フランチャイズ契約を途中で解約する場合、違約金や解約金が発生することが多いです。契約期間の残り年数や投下された広告費・研修費など、本部側の損失をオーナーが補填する形で請求される場合があります。

- 具体的なチェックポイント:

- 契約書に記載されている違約金・解約金の金額または算出方法

- 契約期間満了前の一方的解約が可能かどうか

- 加盟店側からの正当な理由(本部のサポート不備など)によって解約が認められるのか

- 広告やマーケティング施策に対する費用負担の精算方法

- 契約書に記載されている違約金・解約金の金額または算出方法

7-2. 競業避止義務に注意

フランチャイズ契約が終了した後も、一定期間は同業態での独立や開業を制限される「競業避止義務」が課せられることがあります。これは本部のノウハウを持ち出して勝手に競合店を出さないようにするための措置であり、事業展開の自由を大きく左右します。

また、開業時に受け取った研修用ツールやマニュアル、顧客データベースなど、本部の持つ知的財産を返却する義務も一般的に発生します。知らずにそのまま使用していると、訴訟や法的トラブルに発展する可能性がありますので、契約終了時の書類や備品の扱いについてもよく確認しましょう。

7-3. 融資返済と再起プランに注意

フランチャイズで失敗してやむを得ず撤退する場合には、融資の返済がまだ残っているにもかかわらず、店舗売却や閉鎖によって想定していた収入源を失ってしまうため、返済計画が大きく崩れてしまうことに注意が必要です。

- 再起プランの立て方:

- まずは残債を把握し、金融機関と返済条件の見直しを協議する

- 不要になった設備や什器を売却し、少しでも資金を回収する

- 再度起業を目指す場合は、差し押さえや信用情報への影響を考慮する

- 破産や個人再生などの法的手続きを検討する場合は弁護士への相談が不可欠

- まずは残債を把握し、金融機関と返済条件の見直しを協議する

第8章. フランチャイズオーナーになって失敗しないために必要なスキル

フランチャイズで失敗しないためには、ただ本部に依存するだけでなく、オーナーが自ら行動し学び続ける姿勢が求められます。資金調達や店舗管理、スタッフマネジメントなど、多岐にわたる経営要素を身につけることが重要です。

ここでは、とくにフランチャイズで成功を掴むうえで押さえておきたい4つのスキルについて解説します。

8-1. 数字を見るスキル(資金管理)

経営は「どれだけ利益を上げ、いかにコストを抑えるか」が大事です。毎日の売上や支出を正しく把握し、キャッシュフローに余裕をもたせる工夫が不可欠です。

しっかりと数字を見る習慣が身に付けば、不測の出費や売上減で失敗しても落ち着いて対処できるようになります。

8-2. 周囲と連携できるスキル(コミュニケーション)

フランチャイズオーナーは、スタッフだけでなく、本部担当者や仕入先、さらには地域住民や顧客とのやり取りも行う必要があります。成功しているフランチャイズオーナーは総じてコミュニケーション上手で、人脈を活かしてビジネスチャンスを広げたり、情報交換を積極的に行ったりしています。

8-3. 自ら学ぶスキル(経営知識)

どんなフランチャイズであっても、最終的な収支責任はオーナーにあります。会計やマーケティング、労務管理、顧客満足度の向上策など、ビジネスに必要な要素を幅広く学ぶことが重要です。本部のマニュアルや研修に頼るだけでなく、自己投資として経営セミナーやビジネス書を活用するのもおすすめです。

8-4. 自分に合う業態を選ぶスキル(自己分析)

フランチャイズを選ぶ際に「儲かりそうだから」「流行っているから」という理由だけで加盟先を決めると、あとで失敗する可能性があります。むしろ、自分の性格や強み、ライフスタイルに合った業態を選択することが成功への近道です。

業種との相性は、将来的な店舗拡大やモチベーション維持にも影響します。自分が本当に好きな分野や得意とするスキルを活かせる業種を選ぶことで、より長く活躍できるでしょう。

第9章. フランチャイズの失敗を防いで成功率を上げるために

実際の開業・独立に向けて、どのように行動すればリスクを最小化して失敗を防ぎ、成功率を高められるのでしょうか? この章では、読んだそばから実行できる具体的なアクションプランを提案します。

9-1. 地域や競合をしっかりリサーチしよう

フランチャイズ加盟を決断する前に「最低3か月」は情報収集と試算に費やすのがおすすめです。ビジネスモデルを鵜呑みにせず、自分の地元の商圏や競合状況を調べ、開業資金や運転資金、ロイヤリティの支払いにいたるまでシミュレーションしてみてください。

- ステップリスト

- 事業計画書を作成し、資金繰りや収支予測を明文化する

- 自治体や銀行など複数の融資先をあたり、審査に必要な書類を確認

- 現地視察や競合リサーチを行い、客層や商圏の実情を確認する

- 既存オーナーやSNSのリアルな声も収集し、いい面・悪い面を把握する

- 事業計画書を作成し、資金繰りや収支予測を明文化する

9-2. 本部との相性を冷静に見極めよう

フランチャイズは「本部と加盟店が対等なパートナー関係を築けるかどうか」が重要なポイントです。加盟した後も定期的にミーティングを行い、売上動向や課題を共有しましょう。

細かなことでも失敗するリスクは潜んでいます。もし本部側のサポート不足や宣伝戦略に疑問があるなら、遠慮せず改善を要請することが大切です。

9-3. マニュアルと現場での工夫をうまく融合しよう

フランチャイズのマニュアルはあくまで“平均的に成功しやすい”オペレーションをまとめたもの。地域によって客層や競合状況は様々ですから、現場の実情に合わせた微調整が必要です。ただし、独自色を強めすぎると思わぬ失敗の落とし穴も。また本部が積み重ねてきたノウハウを活かせなくなるので注意が必要です。

- ポイント

- マニュアルで定義された接客ルールや作業手順は厳守

- 品揃えやメニューなど、一部を地域の好みに合わせてアレンジ

- 定期的にテストマーケティングを行い、小さな失敗から学ぶ

- 変更点は必ず本部やスタッフと共有し、クレームを防ぐ

- マニュアルで定義された接客ルールや作業手順は厳守

9-4. 家族やスタッフの協力体制を整えよう

フランチャイズ経営は、オーナー自身の人生を大きく左右する一大事業です。昼夜を問わず働かなければならない場面も多く、家族やパートナーの理解と協力が不可欠。周囲のサポートがあるかどうかで、精神的な安定やトラブル発生時のカバー体制に大きな差が出ます。

9-5. 少しずつでもPDCAを回そう!

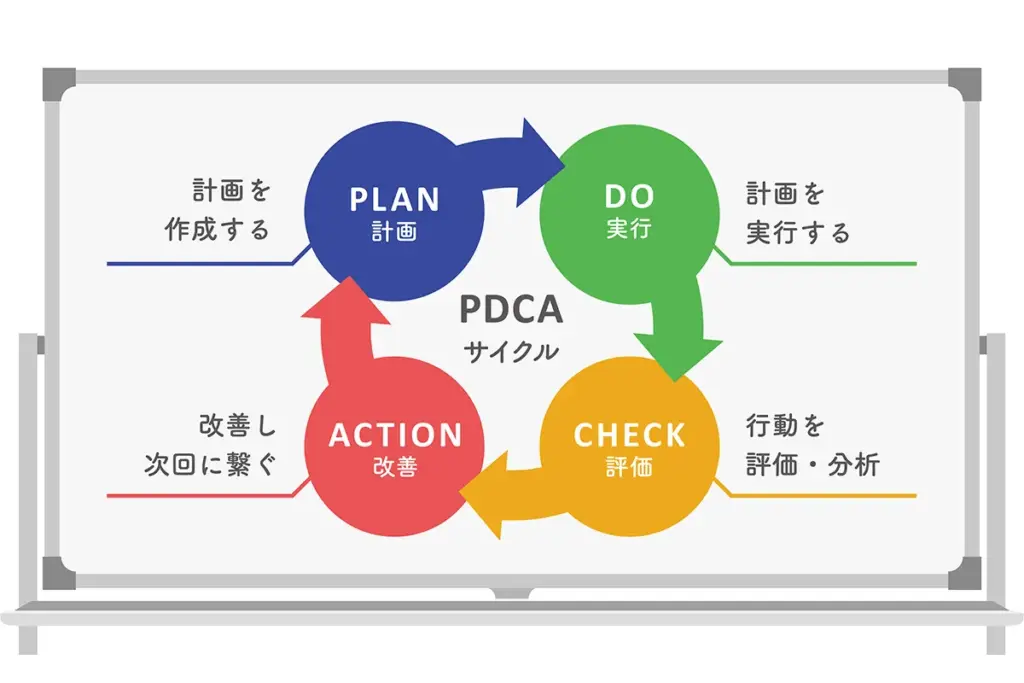

フランチャイズ経営は常に変化と向き合わなければなりません。Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Act(改善)のPDCAサイクルを意識して回し続けることが、失敗の確率を下げ、成功率を高める基本手法です。

- 具体的なPDCAサイクル例

- Plan:SNSで新メニューの宣伝を1週間限定で実施する計画を立てる

- Do:実際に投稿と店頭POPで告知し、テスト販売を行う

- Check:売上データや顧客の反応を分析し、どの程度効果があったか数値化

- Act:売れ行きがよければ他のメニューにも展開、イマイチなら改善策を検討

- Plan:SNSで新メニューの宣伝を1週間限定で実施する計画を立てる

PDCAのコツは「小さな改善」を繰り返すこと。大掛かりな変化を一度に行うとリスクが大きく、判断が難しくなります。スモールステップで検証を重ね、着実に店舗運営をブラッシュアップしていきましょう。

店舗集客や販促の実践的な改善案には、『【完全版】飲食店の販促方法をすべて大公開!売上や来店効果の高い手法を徹底解説!』もご覧ください。

第10章. フランチャイズオーナーに関してよくある疑問

フランチャイズで独立・開業を検討する段階や、実際に経営している最中には、多くの疑問やトラブルが生まれます。ここでは、読者からよく寄せられる具体的な質問と、それに対するアドバイスをまとめました。同じような悩みや失敗体験をしているオーナーも多いので、ぜひ参考にしてください。

- フランチャイズの「本部サポート」はどこまで期待できる?

-

フランチャイズの本部が提供するサポートは、基本的に「開業前の研修」「オペレーションマニュアル」「広告宣伝」「経営アドバイス」「設備や食材の仕入れルート」などが中心です。

- 「フランチャイズはやめたほうがいい」という意見をよく聞くが、実際はどうなの?

-

「フランチャイズはやめたほうがいい」という声の背景には、失敗事例の多さや、本部とのミスマッチが要因で苦労したオーナーの経験談が大きいです。メリット・デメリットをしっかりと知ることが大切です。

- 家族や親せきと共同出資する形での開業はアリ?

-

家族や親せき、友人などと共同出資する形で独立し、フランチャイズ加盟店を立ち上げる事例もあります。ただし、金銭トラブルが起きた場合に人間関係が悪化しやすく、周囲との信頼を損ないかねないリスクも高いです。

第11章. フランチャイズオーナーで失敗しないためにしっかり学ぼう!

フランチャイズは確かに失敗事例が目立ちますが、それは「経営スタイルが安易」「ノウハウを十分に活かせない」「契約条件を甘く見ていた」といった根本原因があるからです。正しく準備し、自分の強みや理念に合った本部を選び、具体的な数字と行動計画をもって臨めば、フランチャイズでも十分に成功を掴むことは可能です。

フランチャイズだからといって「ノーリスクで手軽に儲かる」わけではありませんが、逆に言えば、個人事業や他の起業形態よりも多くのサポートを活かせる側面もあります。リスクをしっかり把握し、やるべきことを着実に進めれば、フランチャイズは大きなチャンスとなるでしょう。この記事を読み終えた今、まずはあなた自身の希望と現状を整理し、必要な情報を集めるところからスタートしてみてください。