第1章 飲食店における悪い口コミトラブルと具体的な影響

1-1. 飲食店の口コミトラブルとは

飲食店を経営していると、必ずといっていいほど直面するのが「口コミ」に関する悩みです。とくに悪い評価が書き込まれると、直接的な売上ダウンや集客の減少を招くだけでなく、お店のブランドイメージを損なうリスクも高まります。最近ではGoogleマップなどをはじめとする口コミサイトやSNSが普及しているため、ユーザー同士の意見交換が瞬時に広がりやすくなりました。こうした口コミはメリットも大きい一方で、一度生じたクレーム投稿が削除されずに残ると、長期的なダメージを与える可能性があります。

たとえば接客態度にまつわる小さな不満も、インターネット上で第三者が読むと大きな問題に感じられることがあります。悪い噂が飛躍的に拡散してしまうと、知らぬ間に見込客やリピーターの足が遠のくことにもつながります。実際に「店員の対応が雑だった」「料理の品質が思ったほどではなかった」といった口コミが増えると、新規顧客が来店をためらう原因となるでしょう。こうした状況を回避するためには、悪い評価の発端となるトラブル内容をしっかり把握し、適切な対処方法を選びながらガイドラインや削除依頼の手順を理解しておく必要があります。

口コミ悪化を防ぐには電話対応の改善が不可欠です。詳しくは『飲食店の理想の電話対応とは?顧客満足度を上げる基本とマニュアル作成のコツを大公開!』の記事をご覧ください。

1-2. 主な悪い口コミの具体例

飲食店に寄せられる悪い口コミには、さまざまなパターンがあります。以下のように3つの代表的なケースを挙げてみましょう。

- 店員の接客態度が最悪

「注文をとってくれない」「無愛想」「高圧的な口調」など、人対人のトラブルです。スタッフ教育の不備や忙しさによる対応の雑さが原因となりやすく、とくに接客重視の店舗ほど深刻な影響を受けます。 - 食べ物に異物が混入していた

料理の品質や衛生管理に関する評価は、顧客がとても敏感に反応するポイントです。髪の毛や虫が混入しているといったクレームはもちろんのこと、「味付けが極端に濃かった」「メニュー写真と実物が違う」という内容でもネガティブに広まりやすいです。 - 外国人スタッフで会話が通じない

最近は多国籍のスタッフが働く店舗も増えていますが、それによる言語や文化の違いが原因でクレームにつながるケースがあります。誤解や説明不足でトラブルになり、悪い評価を投稿されることもあるでしょう。

これらの口コミは、投稿者(ユーザー)が感情的になって書き込むことも多く、第三者の目には事実以上に深刻な店舗問題と映ることがあります。削除を検討するか、あるいは返信を入れるかを判断するためにも、まずは悪い口コミがどのような内容で発信されているのかを把握することが大切です。

電話対応を見直して口コミの悪化を防ぐには『飲食店の理想の電話対応とは?顧客満足度を上げる基本とマニュアル作成のコツを大公開!』の記事を参考にしてみてください。

1-3. 悪い口コミがもたらすリスクと集客への影響

悪い口コミが放置されると、店舗イメージの低下はもちろん、ビジネス全体の成長を阻害する要因になります。具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- 集客力の減少

お店の検索結果に悪い評価が複数並んでいると、新規顧客が来店をためらう可能性が高まります。とくにローカル検索で「駅名+飲食店」で調べたときに低評価ばかり目につくと、ライバル店舗に流れてしまうかもしれません。 - 売上・利益の低下

悪い口コミの影響で集客が落ち込めば当然売上が下がります。さらにリピーターが減ると、安定的な利益構造を崩す原因にもなりかねません。 - スタッフのモチベーション低下

ネガティブな投稿が増えると、「自分たちのサービスが評価されていないのでは」とスタッフが感じ、接客や料理への意識が下がる悪循環に陥る恐れがあります。 - ブランドイメージの毀損

特定の口コミサイトで悪評が目立つと、店舗全体のブランド力に傷がつきます。大手ポータルサイトやSNSなどで拡散されると、実際に利用したことがないユーザーにもマイナス印象が広がってしまいます。

これらのリスクを回避し、飲食店としての評価を改善していくためにも、口コミの内容を丁寧に分析して違反の有無を見極めたり、適切に削除依頼を行ったりする必要があります。また、クレームへの返信やスタッフ研修なども欠かせません。適切に悪い評価に対応できれば、かえって「このお店は誠実に顧客の声に応えている」と好印象を持たれ、さらなる集客向上へとつながる可能性もあるのです。

第2章 飲食店が利用する主要な口コミサイトと特徴

2-1. 食べログ・Googleマップ・ぐるなびの概要

飲食店にとって、最も注目度が高い口コミサイトとしてよく挙げられるのが食べログ、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)、そしてぐるなびです。それぞれのプラットフォームには特徴やユーザー層の違いがあり、以下のポイントを理解しておくと役立ちます。

食べログ

- 飲食店の検索や予約が中心のサイトで、料理写真やレビュー数も多く、一定の権威性があります。

- ユーザーは「グルメ好き」が比較的多く、評価が高いお店には「本当に美味しいのでは?」と期待値が集まりやすいです。

- 店舗側がしっかり情報を更新しておくことで、詳細なメニューや写真が閲覧され、集客に直結しやすくなります。

Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)

- ローカル検索と結びついており、特定のエリアで飲食店を探すユーザーが多く利用します。

- 星評価と短いコメントで投稿できるため、気軽に悪い評価を書きこまれるケースも多いです。

- Googleビジネスプロフィールを充実させ、定期的に店舗情報を更新することで検索表示順位にプラスの影響を与えられます。

ぐるなび

- 主に予約機能やクーポン機能を利用するユーザーが多く、歓迎会・送別会などの幹事が一括管理しやすいサイトとして選ばれる傾向があります。

- 写真よりも口コミ文面に注目する人が多く、よい内容も悪い内容も詳細に書かれがちです。

- 削除依頼などの対応をする際は、ぐるなび独自のガイドラインを理解する必要があります。

どの口コミサイトでも悪い口コミは目立ちやすく、店舗やスタッフに関する不満が投稿されると、ほかの閲覧者も「同じような体験をするのでは」と警戒します。逆にうまく活用すれば、良い評価が増えることで集客アップにつながり、ビジネスに大きく貢献する可能性があるのです。

Googleマップでの集客力を高めるには、MEO対策も重要です。詳しくは『【2025年最新】飲食店のMEO対策完全ガイド!Googleマップからの集客・売上を最大化する方法を大公開!』の記事をご覧ください。

2-2. SNSやポータルサイトの影響力

近年はSNSを活用して情報を発信・収集するユーザーも増加傾向にあります。TwitterやInstagram、Facebookなどは、投稿者自身のフォロワーだけでなく、リツイートやシェアを通じて爆発的に拡散される場合があるのが特徴です。とくに料理写真や動画がSNSでバズると、一気に新規顧客が増えることも期待できます。

一方で、SNS上で悪い評価が広がった場合、対処が遅れると大きなダメージを受ける可能性があります。たとえば「店員の無礼な対応を撮影した動画」が拡散されると、一気に炎上し、店舗としての信用を失うケースも考えられます。そうしたシチュエーションを防ぐためには、日頃からSNSを含めたオンライン上の口コミをこまめにチェックし、もし事実無根の情報や明確な誹謗中傷があれば削除依頼を検討することが大切です。

SNSの炎上デメリットをしっかりと抑えつつ集客につなげるたい方は『飲食店がSNS運用をするデメリットと注意点!リスクを把握して炎上やトラブルを回避!』をご確認ください。

また、ポータルサイトとしては、ホットペッパーグルメやRettyなども飲食店探しで利用されます。これらのポータルサイトでは、クーポンや予約特典を用意すると口コミを獲得しやすくなり、良い評価がついた場合はさらに新規顧客が増えやすい傾向があります。逆にそこに載る悪評も大勢の閲覧者の目に触れるため、放置するとビジネス機会を損失するリスクが高いでしょう。

店舗情報や料理写真の充実度、スタッフの接客姿勢など、多角的に対策を打つことで、悪い評価を抑えつつプラスの口コミを増やすことが可能です。SNSもポータルサイトも、使い方次第では強力な宣伝媒体になり得るので、ポジティブな面とネガティブな面の両方を把握しながら、日々チェックと改善を繰り返すことが重要です。

第3章 悪い口コミは削除できる?判断基準と依頼手順の完全ガイド

「このひどい口コミを今すぐ消したい!」そう思うのは当然の感情です。しかし、全ての悪い口コミが削除できるわけではありません。削除の可否は、各プラットフォームが定めるガイドライン(利用規約)に違反しているかどうかで機械的に判断されます。

本章では、削除可否の判断基準を明確にし、主要サイト別の具体的な削除依頼手順、そして成功率の目安までを徹底的に解説します。感情的に要求する前に、まずは正しい知識を身につけましょう。

3-1. 削除できるケース vs できないケース

口コミの削除は、「店舗にとって不都合かどうか」ではなく、「プラットフォームのルールに違反しているかどうか」が唯一の判断基準です。まずは、この大原則を理解することが重要です。

| 削除できる可能性が高いケース | 削除が難しいケース |

|---|---|

| 客観的な虚偽・事実無根 例:「この店で食中毒になった」(保健所の調査で事実無根と証明できる場合) | 主観的な感想・評価 例:「料理が美味しくなかった」「値段が高いと感じた」 |

| 誹謗中傷・人格攻撃 例:「店長は犯罪者だ」「ここのスタッフは頭がおかしい」 | 店舗側に非がある事実に基づく批判 例:「注文した料理が1時間経っても来なかった」 |

| プライバシー侵害 例:「スタッフの〇〇(フルネーム)の接客が最悪だった」 | コメントなしの低評価(星1など) (ガイドライン違反がないため) |

| 差別的・脅迫的な表現 例:「〇〇人は接客するな」「店に火をつけるぞ」 | 誇張表現や皮肉 例:「人生で一番まずいパスタだった」(個人の感想の範囲内) |

| 店舗と無関係な内容 例:「近くの道路工事がうるさい」 | サービスへの不満 例:「店員の態度がそっけなかった」 |

3-2.【詳細解説】Googleのポリシー違反となる主なケース

最も多くの飲食店が利用するGoogleビジネスプロフィールでは、特に厳格なコンテンツポリシーが定められています。削除依頼をする際は、以下のどの項目に違反するのかを明確に指摘することが成功の鍵となります。

| ポリシー違反のカテゴリ | 具体的な内容例 |

|---|---|

| スパムと虚偽のコンテンツ | ・同じ内容の口コミを複数アカウントから投稿する ・評価を操作する目的の投稿(自作自演、競合による妨害) |

| 利害に関する問題 | ・従業員が自店舗に高評価レビューを投稿する ・競合他社が意図的に低評価レビューを投稿する ・レビュー投稿の見返りに金品を提供する |

| 制限されているコンテンツ | ・アルコール、ギャンブル、タバコ、武器などの販売を宣伝する投稿 ・テロリストのコンテンツ |

| 違法なコンテンツ | ・著作権を侵害する画像や文章 ・性的虐待に関するコンテンツ |

| ヘイトスピーチ | ・人種、民族、宗教、性別、国籍などに基づき、個人やグループへの暴力を助長したり、差別を扇動したりする表現 |

| ハラスメント | ・個人を対象としたいじめ、脅迫、いやがらせ |

| なりすまし | ・他人や他の組織を装って投稿する行為 |

| 個人情報 | ・自分以外の個人のクレジットカード情報、医療記録、運転免許証情報、氏名、住所、電話番号などを本人の許可なく投稿する |

出典: 本削除基準は、Googleビジネスプロフィール ヘルプ「禁止および制限されているコンテンツ」ポリシー(2025年8月時点)に基づき作成しています。ポリシーは更新される可能性があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。

3-3.【サイト別】削除依頼の方法・難易度・成功率の比較

主要な口コミサイトごとに、削除依頼の方法や難易度は異なります。それぞれの特徴を理解しておきましょう。

| プラットフォーム | 削除依頼の方法 | 対処難易度 | 所要期間の目安 | 成功率の目安(※) |

|---|---|---|---|---|

| Googleマップ | ビジネスプロフィール管理画面から報告 | 高 | 3日~数週間 | 中 |

| 食べログ | 口コミ下部の「問題のある口コミを報告」から申請 | 中 | 3日~2週間 | 高 |

| ぐるなび | ヘルプページ内のお問い合わせフォームから申請 | 中 | 1週間~2週間 | 中 |

(※)成功率は、プライバシー侵害や差別的表現など、明確なガイドライン違反が認められる場合の筆者の経験に基づく目安です。単なる主観的な不満の削除はどのサイトでも困難です。

3-4.【図解】Googleマップへの削除依頼 ステップバイステップ手順

ここでは、最も利用頻度の高いGoogleマップでの削除依頼手順を具体的に解説します。

まず、Googleビジネスプロフィールの管理画面にログインし、「口コミを読む」をクリックします。

削除したい口コミの右上にある「︙」(縦の3点リーダー)をクリックし、「不適切なクチコミとして報告」を選択します。

表示された選択肢の中から、該当する違反の種類を選びます。例えば、スタッフ個人を攻撃する内容であれば「ハラスメント」、差別的な内容であれば「ヘイトスピーチ」を選択します。

選択後、「報告を送信」ボタンを押せば完了です。あとはGoogleからの審査結果を待ちます。審査状況はビジネスプロフィール管理画面の「口コミ」セクションから確認できます。

実践チェックポイント

□ 削除したい口コミは、単なる「主観的な不満」ではなく「ガイドライン違反」に該当するか?

□ 削除依頼の根拠となる客観的な証拠(写真、記録、公的機関の証明書など)は揃っているか?

□ Googleのどのポリシー項目に違反しているかを具体的に指摘できるか?

□ 各プラットフォームの正式な手順に沿って削除依頼を行っているか?

第4章 飲食店の悪い口コミを削除する方法

第3章では削除の判断基準と基本的な手順を解説しました。本章では一歩進んで、実際に削除依頼を行う際の成功率を高めるための具体的なテクニックと、依頼が通らなかった場合の次の選択肢について解説します。

4-1. 削除依頼の成功率を上げる3つのコツ

ただ手順通りに申請するだけでは、運営会社に「よくあるクレームの一つ」として処理されかねません。以下の3つのコツを意識することで、依頼の説得力を格段に高めることができます。

コツ1:感情を排し「客観的事実」と「規約違反」を淡々と指摘する

「こんな口コミはひどい!営業妨害だ!」といった感情的な訴えは逆効果です。削除依頼の本文には、①どの部分が、②どのガイドラインの、③どの項目に違反しているかを、冷静かつ論理的に記述することが極めて重要です。

悪い例:「こんな嘘ばっかり書かれて迷惑です!すぐに消してください!」

良い例:「当該口コミ内の『〇〇』という記述は、貴社ガイドライン第〇条の『個人を特定できる情報(プライバシー侵害)』に該当するため、削除を申請いたします。」

コツ2:客観的な「証拠」を添付する

主張の正当性を裏付ける客観的な証拠があれば、削除が認められる可能性は飛躍的に高まります。

虚偽の事実を指摘する場合: 当日の監視カメラの映像、スタッフの勤務記録、保健所の調査結果報告書など。

プライバシー侵害を指摘する場合: 該当スタッフの個人情報であることがわかる資料(ただし、提出方法には細心の注意が必要)。

やり取りの記録: 口コミのスクリーンショット、投稿者とのやり取りの記録など。

コツ3:一度で諦めず、根拠を補強して再申請する

一度削除依頼が却下されても、諦める必要はありません。却下理由を分析し、「前回は指摘が曖昧だったかもしれない」「この証拠を追加すれば説得力が増すはずだ」と考え、根拠を補強して再度申請することで、結果が覆るケースもあります。

4-2. 削除依頼が却下された場合の次の選択肢

任意での削除依頼が通らなかった場合、取るべき道は一つではありません。感情的に固執するのではなく、状況に応じて最適な選択肢を検討しましょう。

選択肢A:返信によるイメージ回復(推奨)

削除できない口コミに対しては、誠実な返信を行うことで、被害を最小限に抑え、むしろ信頼回復に繋げることが可能です。この返信は、投稿者本人だけでなく、そのやり取りを見る全ての潜在顧客に向けたメッセージとなります。詳しい返信方法は第7章で徹底解説します。

選択肢B:法的手段の検討(最終手段)

口コミの内容が極めて悪質で、営業に深刻な支障をきたしている場合は、弁護士に相談の上、法的な手段を検討します。これは時間もコストもかかる最終手段であり、慎重な判断が求められます。詳細は次章で解説します。

4-3.店舗情報ページ全体の削除は可能か?

「悪い口コミが増えすぎたので、食べログやGoogleマップのページごと消してしまいたい」というご相談を受けることがあります。

結論から言うと、店舗側の都合で情報ページ全体を削除することは、原則として非常に困難です。

これは、食べログやGoogleマップなどのプラットフォームが、個々の店舗の広告媒体であると同時に、「社会の公器」として公共性の高い情報を提供しているという側面を持つためです。店舗の存在自体が事実である以上、運営会社には情報を掲載し続ける正当性があると判断されるのが一般的です。

例外的に閉店した場合などは削除(または「掲載保留」「閉業」マークの表示)が可能ですが、営業を続けている限り、ページ削除は現実的な選択肢ではありません。

むしろ、ページを削除すると、これまで蓄積してきた良い口コミやアクセス情報も全て失い、集客機会を完全に喪失してしまいます。目の前の悪評から逃れるのではなく、これから良い評価を積み上げていく努力をする方が、長期的には遥かに建設的です。

第5章 削除できない悪質口コミへの法的対処法

任意の削除依頼が通らず、かつ口コミの内容が悪質で経営に実害が出ている場合、最後の手段として法的な対抗措置を検討することになります。この章では、その具体的な手続き、成立要件、そして専門家である弁護士に依頼する際のポイントを解説します。

5-1. 法的措置が視野に入る「違法な口コミ」とは?

単に「気に入らない」というだけでは、法は介入できません。法的措置が成立し得るのは、口コミの内容が主に以下の法律に抵触する場合です。

名誉毀損罪(刑法230条)

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します。飲食店の場合、「あの店は使い回しの食材を使っている」「店長は前科持ちだ」といった、店舗や経営者の社会的評価を下げるような具体的な事実(真偽は問わない)を書き込む行為が該当します。

信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)

「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した」場合に成立します。「あの店で食中毒者が出た(嘘)」「店内にネズミが大量発生している(嘘)」といった、明確に虚偽の情報を流して店の信用を傷つけたり、営業を妨害したりする行為が該当します。

これらの罪が成立すると判断されれば、投稿者に対して刑事罰を科すことを求めたり、民事訴訟で損害賠償を請求したりすることが可能になります。

5-2. 投稿者を特定する「発信者情報開示請求」とは?

損害賠償請求などを行うには、まず匿名の投稿者が誰なのかを特定する必要があります。そのための手続きが「発信者情報開示請求」です。

2022年10月に改正プロバイダ責任制限法が施行され、従来よりも迅速に投稿者を特定できるようになりました。

従来の方法: ①サイト運営者にIPアドレスの開示を請求 → ②IPアドレスから判明したプロバイダに契約者情報の開示を請求、という2段階の裁判手続きが必要でした。

新制度(発信者情報開示命令): 裁判所に対して一度申し立てるだけで、サイト運営者とプロバイダの両方に対する開示命令をまとめて出してもらえるワンストップの仕組みが創設され、被害者の負担が軽減されました。

この手続きは非常に専門的であるため、通常は弁護士に依頼して進めることになります。

5-3. 弁護士に依頼するメリット・デメリットと費用の目安

法的手段を検討する際は、弁護士への相談が不可欠です。しかし、そこにはメリットだけでなく、コストなどのデメリットも存在します。

メリット

- 手続きの代行: 複雑な法的手続きを全て任せられる。

- 的確な法的判断: どの法律に違反するか、勝訴の見込みはどの程度か、専門的な見地から判断してくれる。

- 交渉力: サイト運営会社や投稿者本人との交渉を有利に進められる。

デメリット

- 高額な費用: 着手金や成功報酬など、決して安くない費用がかかる。

- 時間: 裁判になれば、解決まで半年~1年以上かかるケースも珍しくない。

- 回収不能リスク: たとえ勝訴しても、相手に支払い能力がなければ賠償金を回収できない可能性がある。

弁護士費用の目安については、あくまで一般的な相場であり、事案の難易度や法律事務所によって大きく異なります。

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| 法律相談料 | 30分 5,000円~1万円 |

| 任意削除交渉(着手金) | 5万円~10万円 |

| 発信者情報開示請求(着手金) | 20万円~30万円 |

| 損害賠償請求(着手金) | 請求額によるが、10万円~ |

| 成功報酬 | 削除成功で10~20万円、獲得賠償額の10~20%など |

第6章 悪い口コミを書くお客さんってどんな人?

これまでは発生してしまった悪い口コミへの「対処法」を解説してきましたが、最も理想的なのは、そもそも悪い口コミが生まれない環境を作ることです。そのためには、顧客がなぜネガティブな感情を抱き、それを投稿するに至るのか、その心理を深く理解する必要があります。

6-1. なぜ人は悪い評価を投稿するのか?4つの心理トリガー

1章でも触れましたが、ユーザーが悪い口コミを書く動機は、主に以下の4つの心理トリガーに分類できます。これを理解することで、予防策の精度が高まります。

裏切られた期待(期待値不一致) 心理

「Webサイトの写真や評判を見て、すごく期待していたのに裏切られた!」

原因: 過剰な広告宣伝や、実態とかけ離れた情報発信が、顧客の期待値を不必要に高めてしまっているケース。満足度は「実際の体験 ー 事前の期待値」で決まるため、期待値が高すぎると、少しの粗でも大きな不満に繋がります。

正義感と自己顕示(ヒーロー願望) 心理

「こんな酷い対応は許せない。他の人が同じ目に遭わないよう、私が世に知らしめなければ!」

原因: 明らかな店舗側のミスや不誠実な対応が、「自分が成敗してやる」という顧客の正義感に火をつけます。SNSで共感を得たいという承認欲求も絡んできます。

不満の代償行為(ストレス転嫁) 心理:

「店で嫌な思いをした。このモヤモヤを晴らすには、口コミにぶちまけるしかない!」

原因: 店内で直接クレームを言えなかった内気な顧客が、その場で解消できなかったストレスを、後からオンライン上で発散させるケース。直接対決を避ける日本人に多いパターンとも言えます。

意図的な攻撃(営業妨害) 心理:

「この店さえなければ…」

原因: 競合店や私怨など、明確な悪意に基づくもの。これは予防が困難なため、発見次第、第4章・第5章で解説した削除や法的措置で対処します。

6-2. 飲食店でクレームが発生しやすい「5つの危険な瞬間」

顧客の不満は、特定の瞬間に生まれやすい傾向があります。以下の「5つの危険な瞬間」をスタッフ全員で共有し、細心の注意を払うことで、クレームの芽を摘むことができます。

| 危険な瞬間 | 顧客心理(心の声) | 予防策の例 |

|---|---|---|

| ① 入店・待ち時間 | 「予約したのに待たされる…」「誰も気づいてくれない…」 | ・待ち時間の目安を正確に伝える ・待っているお客様にも一声かける |

| ② 注文・オーダー | 「店員さんがメニューのこと全然知らない…」「呼びたいのに捕まらない…」 | ・スタッフのメニュー知識向上 ・呼び出しベルの設置、アイコンタクトの徹底 |

| ③ 料理提供 | 「写真と全然違う!」「こんなに待たされるなんて…」「髪の毛が入ってる!」 | ・メニュー写真の正確性担保 ・遅れる場合は事前に一言伝える ・徹底した衛生管理と提供前の最終チェック |

| ④ 食事中 | 「お水が空なのに気づいてくれない…」「隣の席がうるさすぎる…」 | ・テーブルへの目配りを欠かさない ・席配置の工夫、過度な騒音への注意喚起 |

| ⑤ 会計・退店 | 「会計が間違ってる…」「『ありがとうございました』の一言もない…」 | ・正確な会計処理 ・忙しくても笑顔で感謝を伝え、お見送りする |

オペレーションを改善すればクレームの発生を大幅に減らせます。オペレーションマニュアルの作成方法は『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』を参考にどうぞ。

6-3. 心理学で解明!悪評を「予防」するための2つの黄金法則

顧客体験の向上は、科学的なアプローチが可能です。ここでは、行動心理学に基づいた2つの重要な法則をご紹介します。

法則① ピーク・エンドの法則

ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンが提唱した理論で、「人はある出来事の記憶を、感情が最も高ぶった瞬間(ピーク)と、最後の瞬間(エンド)の印象で判断する」というものです。 飲食店に当てはめると、たとえ途中で少し不手際があっても、

- ピーク: 看板メニューが驚くほど美味しかった、誕生日サプライズが感動的だった、など。

- エンド: 会計時の丁寧な対応と、心のこもったお見送り。 この2点が良ければ、全体の印象はポジティブなものとして記憶されやすいのです。逆に、料理が普通でも、最後の退店時の印象が最悪だと、全体の評価が大きく下がってしまいます。

法則② 期待値コントロール

前述の通り、顧客満足度は「実際の体験 ー 事前の期待値」で決まります。悪評を防ぐには、無闇に期待値を上げるのではなく、適切にコントロールすることが重要です。 例えば、「奇跡のパンケーキ」と謳うよりは、「毎朝焼き上げる、ふわふわの自家製パンケーキ」と表現する方が、等身大の魅力を伝え、期待値とのギャップを生みにくくなります。正直で誠実な情報発信が、結果的に顧客満足度に繋がるのです。

実践チェックポイント

□ 自店の広告やメニュー写真は、過剰な表現になっていないか?

□ クレームが発生しやすい「5つの危険な瞬間」について、スタッフ間で対策を共有できているか?

□ 「ピーク(感動体験)」と「エンド(お見送り)」を強化する具体的な工夫はあるか?

第7章 悪い口コミへの返信対応完全マニュアル

削除できない悪い口コミは、放置すれば悪評として残り続けますが、誠実かつ戦略的に返信することで、逆に店舗の信頼を高める絶好の機会に変えることができます。 この返信は、投稿者本人だけでなく、そのやり取りを見る全ての潜在顧客に向けた「公開書簡」であると心得ましょう。

本章では、返信の基本から具体的な例文、タイミングまで、返信対応の全てを網羅した完全マニュアルを提供します。

7-1. 返信の基本原則と絶対にやってはいけない5つのNG行為

返信する上で最も重要なのは「冷静」かつ「誠実」であることです。その上で、以下の5つのNG行為は絶対に避けましょう。一つでも行うと、火に油を注ぎ、二次炎上を引き起こす原因となります。

感情的な反論・反撃

「そちらこそ…」「そんなはずはない」といった反論は、顧客をさらに怒らせるだけです。

責任転嫁・言い訳

「当日は忙しかったので…」「アルバイトのミスで…」といった言い訳は、組織としての責任感の欠如と見なされます。

テンプレートの丸写し

心のこもっていない定型文は、不誠実な印象を与えます。必ず個別の状況に合わせてカスタマイズしましょう。

公開の場での個人情報の要求

「お名前とご連絡先を教えていただけますか?」と公開の場で聞くのはプライバシーへの配慮が欠けています。非公開で連絡を取る方法を案内しましょう。

投稿の削除を促す行為

「この投稿を削除していただけませんか?」と依頼するのは、言論封殺と受け取られかねません。

7-2. 飲食店向け返信例文10パターン【コピペOK】

ここでは、飲食店で頻出するクレームの状況別に、そのまま使える返信例文を10パターン用意しました。必ず【】内の情報を自店の状況に合わせて修正してご使用ください。

7-2-1. 接客態度へのクレーム

口コミ例(30代・女性): 「女性スタッフの態度が無愛想で、注文も面倒そうに取られました。もう二度と行きません。」

返信例文: この度は、スタッフの至らない対応により、〇〇様(※)に大変不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。 貴重なお時間を割いて当店にお越しいただいたにもかかわらず、ご期待を裏切る結果となりましたこと、誠に申し訳ございません。 ご指摘いただいた内容を店舗責任者および全スタッフで共有し、お客様に心地よい時間をお過ごしいただけるよう、接客サービスの基本に立ち返り、指導を徹底してまいります。 この度は貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。

(※)ユーザー名がわかる場合は記載。不明な場合は「お客様」とする。

7-2-2. 料理の味・品質へのクレーム

口コミ例(40代・男性): 「看板メニューのパスタを頼んだが、味が濃すぎて食べられたものじゃなかった。」

返信例文: この度は、当店自慢の【〇〇パスタ】がお客様のご期待に沿えず、大変申し訳ございませんでした。 せっかくご注文いただいたにもかかわらず、残念なお気持ちにさせてしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます。 いただきましたご意見は調理スタッフと真摯に受け止め、塩分濃度や味付けの基準を再確認し、より多くのお客様にご満足いただける品質を目指して改善に努めてまいります。 この度は率直なご感想をお寄せいただき、心より感謝申し上げます。

7-2-3. 衛生面(異物混入など)へのクレーム

口コミ例(20代・女性): 「サラダに髪の毛が入っていました。すぐに交換してくれましたが、気持ち悪かったです。」

返信例文: この度は、私どもの衛生管理不行き届きにより、お客様に大変ご不快な思いとご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 調理工程における衛生管理、ならびに提供前の最終確認フローに重大な不備があったものと重く受け止めております。 直ちに全スタッフに対し、衛生管理マニュアルの再教育と遵守の徹底を図り、再発防止に全力を尽くす所存です。 取り返しのつかないご経験をさせてしまったこと、重ねて心よりお詫び申し上げます。

7-2-4. 待ち時間・提供遅延へのクレーム

口コミ例(30代・男性): 「ランチタイムに15分以上待たされた挙句、料理が出てくるまでさらに20分。時間が無い人には向かない。」

返信例文: この度は、貴重なランチタイムにおきまして、お客様を長時間お待たせしてしまいましたこと、誠に申し訳ございませんでした。 当日のオペレーションに問題があり、お客様にご迷惑をおかけしてしまいましたこと、深く反省しております。 今後は、ご案内時の待ち時間の正確な伝達、および厨房との連携を強化し、スムーズな商品提供ができるよう業務改善に努めてまいります。 この度はご指摘いただき、誠にありがとうございました。

7-2-5. 価格・コスパへのクレーム

口コミ例(20代・男性): 「このクオリティでこの値段は高すぎる。コスパが悪い。」

返信例文: この度は当店をご利用いただき、誠にありがとうございます。 しかしながら、お料理の価格と価値にご満足いただくことができず、大変心苦しく思っております。 当店では【〇〇産の食材を使用するなど、素材や調理法にこだわりを持って】ご提供しておりますが、その魅力をお客様に十分にお伝えできなかったことは、私どもの力不足でございます。 いただきましたご意見を参考に、価格に見合う、あるいはそれ以上の価値を感じていただけるような商品・サービス作りに一層励んでまいります。

7-2-6. 予約トラブルへのクレーム

口コミ例(40代・女性): 「ネットで予約したのに、店に行ったら予約が入っていないと言われた。最悪の対応。」

返信例文: この度は、私どもの予約管理システム上の不手際により、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。 せっかくご予約の上ご来店いただいたにもかかわらず、お席にご案内できなかったとのこと、弁解の言葉もございません。 直ちに予約受付フローを見直し、ダブルブッキングや確認漏れが発生しないよう、システムの改善とスタッフ間の情報共有を徹底いたします。 この度は誠に申し訳ございませんでした。

7-2-7. 事実誤認・虚偽の口コミへの返信

口コミ例: 「店員に怒鳴られた!」(実際には注意しただけ)

返信例文: この度は当店をご利用いただき、誠にありがとうございます。 お客様の投稿を拝見いたしました。当日の状況を確認いたしましたところ、【他のお客様のご迷惑となる行為があったため、スタッフがお声がけさせていただいた】という事実はございましたが、お客様がお感じになられたような高圧的な態度はなかったものと認識しております。 しかしながら、私どものお声がけの仕方がお客様を不快にさせてしまったのであれば、その点は真摯に反省し、お詫び申し上げます。今後は、より丁寧なコミュニケーションを心がけてまいります。

7-2-8. コメントなしの星1評価への返信

返信例文: この度は、数ある飲食店の中から当店をお選びいただきながら、ご満足いただくことができず、大変申し訳ございませんでした。 もし差し支えなければ、お客様がお感じになられた点や、私どもが改善すべき点について、お聞かせいただけますと幸いです。 頂戴した評価を真摯に受け止め、今後のサービス向上に活かしてまいりたいと存じます。

7-2-9. 外国人スタッフへのクレーム

口コミ例(50代・男性): 「外国人スタッフに日本語が通じず、注文を間違えられた。」

返信例文: この度は、スタッフの対応に至らない点があり、お客様にご不便とご迷惑をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます。 ご注文を正確にお受けできなかったこと、誠に申し訳ございません。 当店では、国籍に関わらず全てのスタッフがお客様に最高のサービスを提供できるよう、日本語能力及び接客スキルの向上に努めておりますが、今回はその教育が不十分であったと痛感しております。 今後、より一層の研修とサポート体制の強化を行い、どのスタッフが対応してもご安心いただける店舗作りに励んでまいります。

7-2-10. 改善後の再来店を促す返信

返信例文: (上記の各返信文に続けて) 甚だ勝手なお願いではございますが、もしまたお近くにお越しの機会がございましたら、改善いたしました当店のサービスを改めてご体験いただきたく存じます。 次回こそはご満足いただけるよう、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

【実践チェックポイント】

□ 返信する際、絶対にやってはいけないNG行為を避けているか?

□ 状況に応じた例文を、自店の言葉で誠実にカスタマイズできているか?

□ 返信は24時間以内を目安に行い、長期間放置していないか?

第8章 良い口コミを増やし悪評を予防する実践戦略

守りの「対処」だけでなく、攻めの「予防」と「育成」に目を向けることが、根本的な評判改善の鍵です。ここでは、良い口コミを積極的に増やし、そもそも悪い口コミが生まれにくい強固な店舗体制を築くための具体的な戦略を解説します。

8-1. スタッフ教育の具体策と「おもてなしマニュアル」

良い口コミの源泉は、間違いなく現場のスタッフです。スタッフのモチベーションとスキルを高めるための具体的な教育プログラムを導入しましょう。

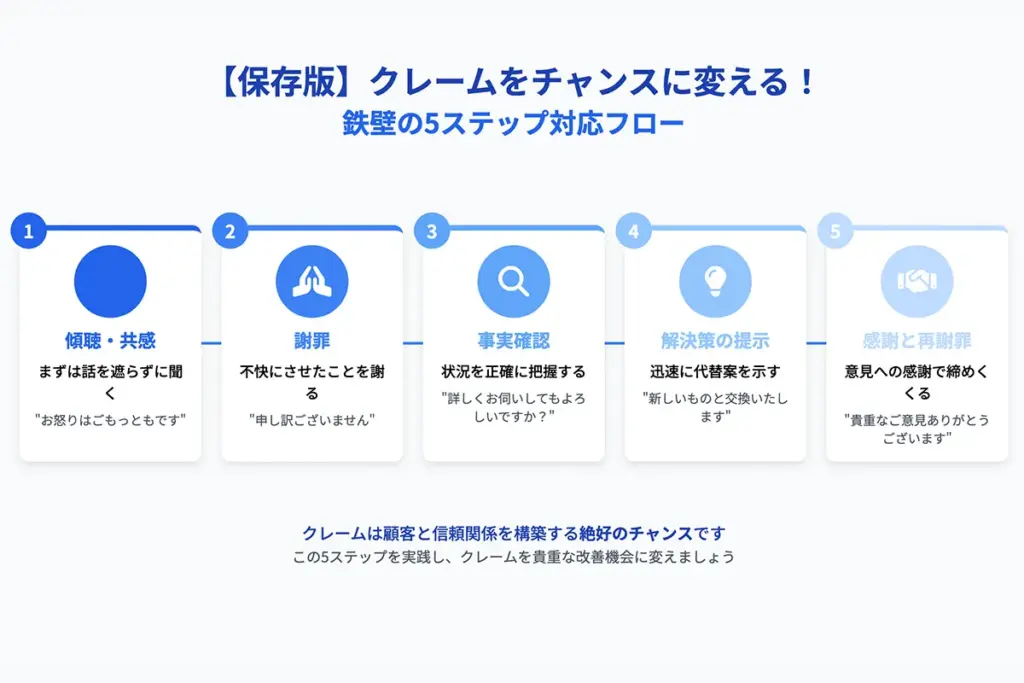

クレーム対応5ステップマニュアル

クレームは「ピンチ」ではなく「チャンス」と捉え、以下の5ステップで対応するよう全スタッフで共有します。

- 傾聴と共感: まずは話を遮らずに最後まで聞く。「お怒りはごもっともです」と共感を示す。

- 謝罪: 事実関係の前に、不快な思いをさせたことに対して謝罪する。「申し訳ございません」。

- 事実確認: 「恐れ入ります、詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか?」と状況を正確に把握する。

- 代替案の提示と解決: 「よろしければ、新しいものと交換いたします」など、迅速に解決策を提示・実行する。

- 感謝と再謝罪: 「貴重なご意見ありがとうございます。重ねてお詫び申し上げます」と締めくくる。

8-2. 良い口コミを「自然に」増やす3つの仕組み

満足した顧客は、必ずしも自発的に口コミを書いてくれるわけではありません。投稿へのハードルを少しだけ下げてあげる「仕組み」を作ることが重要です。

QRコード付きサンキューカードの活用

会計時にお渡しするレシートやカードに、「お客様の声をお聞かせください」というメッセージと共に、Googleマップや食べログの口コミ投稿ページに直接飛べるQRコードを印刷しておきます。これが最も手軽で効果的な方法です。

「ピーク・エンド」での声かけ

第6章で解説した「ピーク・エンドの法則」に基づき、顧客の満足度が最も高まっている瞬間を狙って声かけをします。

- ピーク時: 看板メニューを提供した際に「もしお口に合いましたら、ぜひご感想をお聞かせくださいね」。

- エンド時: 会計後のお見送りの際に「本日はありがとうございました。よろしければ、Googleマップで応援していただけると嬉しいです!」

SNSでのハッシュタグキャンペーン

「#〇〇(店名)で投稿してくれた方、次回デザート一品サービス!」といったキャンペーンを実施し、ポジティブな投稿をSNS上で促します。投稿された内容は、店舗の公式アカウントで紹介(リポスト)することで、さらなる相乗効果が期待できます。

8-3. 顧客満足度を最大化する5つのチェックポイント

良い口コミを書きたくなるような「感動体験」を創出するために、以下の5つのポイントが満たされているか、定期的にお店をチェックしましょう。

- 清潔感は完璧か?: テーブル、床、トイレはもちろん、スタッフの身だしなみまで徹底する。

- メニューに物語はあるか?: 食材の産地や生産者の想い、開発秘話など、料理に付加価値を与えるストーリーを語れるか。

- マニュアルを超えた接客はあるか?: お客様の些細な変化(寒そう、次の予定を気にしているなど)に気づき、先回りした対応ができるか。

- 居心地の良さを演出できているか?: 照明、BGM、香り、席間の距離など、五感に訴える空間作りができているか。

- 小さなサプライズはあるか?: 記念日プレート、手書きのメッセージ、ちょっとしたおまけなど、期待を少しだけ超える瞬間を創出できているか。

良い口コミを増やすには、新人教育の仕組み化も効果的です。教育方法については『飲食店の新人教育の完全マニュアル!店舗スタッフに必要な接客や仕事の研修方法を徹底解説!』を参考にしてください。

【実践チェックポイント】

□ クレーム対応の具体的な手順がマニュアル化され、スタッフに浸透しているか?

□ 顧客が良い口コミを投稿しやすい「仕組み」が導入されているか?

□ 顧客満足度を最大化するための5つのチェックポイントを定期的に見直しているか?

第9章 緊急時対応フローと継続的な口コミ管理体制

万が一の「炎上」に備えた緊急時対応フローと、日々の評判を安定させるための継続的な管理体制。この両輪を構築することで、飲食店の信頼という最も重要な資産を守り抜くことができます。

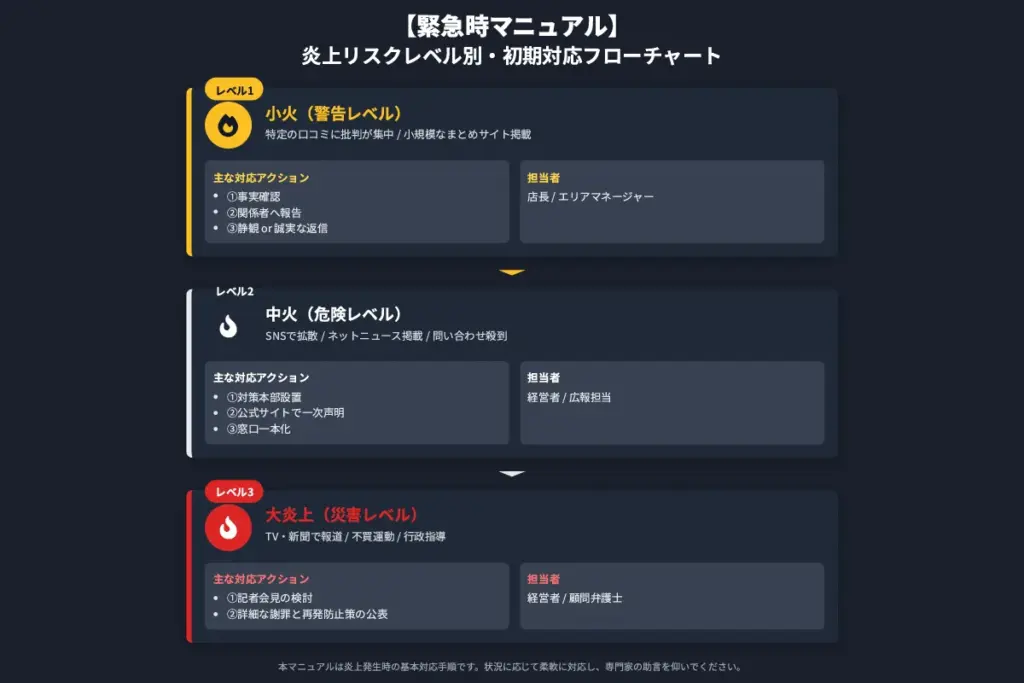

9-1. 炎上リスクレベル別・緊急対応フローチャート

ネット炎上は、火事と同じで初期消火が全てです。パニックに陥らず、冷静かつ迅速に行動できるよう、リスクレベルに応じた対応フローを予め定めておきましょう。

| レベル | 状況 | 担当者 | 対応アクション(24時間以内) |

|---|---|---|---|

| レベル1 (小火) | ・特定の口コミに批判的な返信が複数付く ・小規模なまとめサイトに掲載される | 店長 エリアマネージャー | ①事実確認と状況把握: 投稿内容の真偽を即座に確認。 ②関係者への報告: 本部やオーナーに第一報を入れる。 ③静観または誠実な返信: 状況に応じて、冷静に返信する(第7章参照)。感情的な反論は厳禁。 |

| レベル2 (中火) | ・SNSで数千~数万リツイート ・大手まとめサイトやネットニュースに掲載 ・店舗への問い合わせ電話が殺到 | 経営者 広報担当 | ①対策本部の設置: 関係者を集め、対応方針を統一。 ②公式サイトでの一次声明発表: 「現在事実確認中です」という声明を速やかに出し、憶測の拡散を防ぐ。 ③対外的な窓口の一本化: 取材や問い合わせは全て広報担当が受ける体制を整える。 |

| レベル3 (大炎上) | ・TVニュースや新聞で報道される ・不買運動や抗議活動に発展 ・行政指導や捜査が入る可能性 | 経営者 顧問弁護士 | ①記者会見の検討: 弁護士と相談の上、経営者による謝罪会見を検討。 ②公式サイトでの詳細な経緯説明と謝罪・再発防止策の公表。 ③顧客・取引先への個別対応: 関係各所に個別に謝罪と説明を行う。 |

9-2. 日常的な口コミ監視システムの構築方法

炎上の火種を早期に発見するためには、日常的な監視体制が不可欠です。

- 担当者を明確化する: 「店長が空いた時間にチェックする」といった曖昧な体制ではなく、「〇〇さんが毎日10時に主要サイトを巡回し、問題があれば即時報告する」というように、担当者と時間を明確に定めます。

- 報告フローを確立する: ネガティブな口コミを発見した場合、「誰に」「どのような形式で」報告するかを決め、エスカレーションルートを確立しておきます。(例:店長→エリアマネージャー→本部)

- 口コミ管理ツールを活用する: 複数のサイトやSNSを手動で巡回するのは非効率です。月額数千円~数万円で利用できる口コミ一元管理ツールを導入すれば、新着口コミの自動通知や感情分析などが可能になり、監視工数を大幅に削減できます。

9-3. 外部専門業者への依頼タイミングと賢い選び方

自社だけでの対応が困難な場合は、外部の専門家の力を借りることも有効な選択肢です。

依頼を検討すべきタイミング

- 炎上レベルが「中火」以上に発展した場合

- 法的措置(開示請求や損害賠償)を具体的に検討し始めた場合

- 自社に風評被害対策のノウハウやリソースが全くない場合

賢い業者の選び方 3つのポイント

- 実績の透明性: 「必ず消せます」といった安易な言葉ではなく、具体的な過去の対策実績や成功事例を提示できるか。

- 手法の合法性: 逆SEOやサジェスト汚染対策など、どのような手法を用いるのかを明確に説明し、それがGoogleのガイドラインに準拠しているか。

- 料金体系の明確さ: 着手金、成功報酬、月額費用などが明確に提示され、契約書にない追加請求がないことを確認する。

【実践チェックポイント】

□ 炎上レベルに応じた緊急時対応フローが文書化され、関係者に共有されているか?

□ 日常的な口コミの監視担当者と報告フローは明確になっているか?

□ 外部業者に依頼する場合の選定基準を持っているか?

第10章 明日から実践できる!飲食店の口コミ対策アクションリスト

これまで、悪い口コミへの対処法から予防策、さらには緊急時の対応まで、多角的に解説してきました。オンライン上の評価は、もはや飲食店の生命線です。悪い口コミは放置すれば致命傷になりかねませんが、正しく向き合えば、店舗をさらに成長させるための貴重なヒントに変わります。

本章では、この記事で学んだ全てを凝縮し、明日からすぐに行動に移せる「アクションリスト」としてまとめました。

10-1. 記事の要点サマリー

まず、本記事で最も重要なポイントを振り返りましょう。

削除より返信、対処より予防

削除できる口コミは限定的です。削除に固執するより、誠実な「返信」で信頼を回復し、そもそも悪評が生まれない「予防」に注力することが本質的な解決策です。

顧客心理の理解が鍵

人はなぜ悪い口コミを書くのか?その心理(期待とのギャップ、正義感など)を理解することで、返信の言葉選びや予防策の精度が格段に向上します。

仕組みで解決する

スタッフの頑張りだけに頼るのではなく、「クレーム対応マニュアル」や「良い口コミを促す仕組み」を構築することで、安定して高いレベルの評判管理が可能になります。

炎上は初期消火が全て

万が一の炎上に備え、冷静に行動するための「緊急時対応フロー」を事前に準備しておくことが、被害を最小限に食い止めるための保険となります。

10-2. 今すぐ実践できる10項目のアクションチェックリスト

この記事を読んだ後、具体的に何から手をつければ良いのか。以下の10項目をチェックリストとしてご活用ください。上から順番に取り組むことで、体系的に口コミ対策を実践できます。

- [ ]【現状把握】主要口コミサイト(Google, 食べログ等)の自店ページを全てブックマークする。

- [ ]【体制構築】口コミの定期監視担当者と時間を正式に決定する。

- [ ]【情報共有】この記事を印刷または共有し、次回のスタッフミーティングで「口コミ対策」を議題にする。

- [ ]【削除検討】現在ある口コミの中で、第3章の基準に基づき「削除依頼すべきもの」をリストアップする。

- [ ]【返信実践】放置している悪い口コミ(特に直近3ヶ月以内)に対し、第7章の例文を参考に返信する。

- [ ]【予防策①】第8章を参考に、自店独自の「クレーム対応5ステップマニュアル」を作成し、共有する。

- [ ]【予防策②】口コミ投稿ページのQRコードを記載した「サンキューカード」をデザイン・発注する。

- [ ]【緊急時対策】第9章のフローチャートを参考に、自店の「緊急連絡網」と「報告フロー」を文書化する。

- [ ]【顧客心理分析】直近の悪い口コミ5件が、第6章のどの「心理トリガー」によるものか分析してみる。

- [ ]【目標設定】3ヶ月後の目標として「Googleマップの平均評価を〇.〇点上げる」など具体的な数値を設定する。

10-3. 段階別(初級・中級・上級)の取り組み指針

全ての対策を一度に行うのは困難です。自店の状況に合わせて、段階的にレベルアップしていくことをお勧めします。

【初級編】まずは守りを固める(目標:現状の悪化を防ぐ)

- 悪い口コミの定期的な監視と、誠実な返信を徹底する。

- 明確なガイドライン違反の口コミに対して、削除依頼を行う。

- スタッフ全員で、基本的なクレーム対応の意識を共有する。

【中級編】攻めの仕組みを作る(目標:良い口コミを増やす)

- QRコードや声かけなど、良い口コミを「自然に」増やす仕組みを導入する。

- クレーム対応をマニュアル化し、ロールプレイング研修などを実施する。

- 口コミ管理ツールを導入し、効率的な監視と分析を行う。

【上級編】ブランド価値を高める(目標:熱狂的なファンを育てる)

- 口コミ分析から得た顧客の声を、新メニュー開発やサービス改善に活かす(PDCAサイクル)。

- SNSやインフルエンサーを活用し、ポジティブな評判を戦略的に拡散する。

- 「ピーク・エンドの法則」などを活用し、記憶に残る「感動体験」を設計・提供する。

悪い口コミは、飲食店にとって厄介な存在である一方、うまく対応すれば顧客満足度を高めるための「改善のきっかけ」に変えられます。スタッフ一丸となってトラブルの種を早期に発見し、誠意ある対応と継続的な努力でサービスを磨くことこそが、最終的にブランド力やリピート率を上げる確実な方法でしょう。

オンラインでの評価がビジネス成功のカギを握る時代、悪い口コミ対策に本腰を入れ、飲食店の信頼と集客を守り抜くための行動を、ぜひ今日から始めてみてください。