第1章. 飲食店がやるべきやすれ物のスムーズな対応フロー

1-1. 発見→記録→保管→共有」の基本4ステップ

忘れ物を発見したスタッフが、自己判断でレジ横などに放置してしまう。これが、トラブルの始まりです。どんなに忙しい時間帯でも、以下の4つのステップを必ず守るルールを徹底してください。

お客様が帰られた後、テーブルや座席を片付ける際に、忘れ物がないかを確認します。

発見した品物の特徴や場所、時刻などを、後述する「忘れ物管理簿」に正確に記録します。

記録した忘れ物を、鍵付きのロッカーやスタッフルームの棚など、お客様や関係者以外の目に触れない、決められた安全な場所へ移動させます。

店長や責任者に「忘れ物を保管した」旨を報告し、スタッフ全員がいつでも情報を確認できる状態にします。

この一連の流れを確立するだけで、紛失や誤渡しといったリスクを劇的に減らすことができます。

1-2. お客様から問い合わせが入ったときの迅速な回答法

忘れ物に気づくタイミングは、お客様が帰宅してから数時間後や、翌日になることがほとんどです。電話などで連絡を受けたスタッフは、まず「忘れ物管理簿」を確認し、冷静に対応しましょう。

その際、「本当にそのお客様の忘れ物か?」を慎重に確認することが重要です。不正な受け取りを防ぐため、以下のような質問で品物の特徴を詳しく聞き取り、管理簿の情報と照合します。

- 「どのようなお品物でしょうか?(色、形、ブランド名など)」

- 「中には何か特徴的なものが入っていましたか?(財布の場合など)」

- 「いつ頃、どのあたりのお席をご利用でしたか?」

本人確認が取れたら、来店での受け取りか、郵送での返却か、お客様の希望する方法を伺います。郵送の場合は、トラブル防止のためにも「送料は着払いでの発送となりますが、よろしいでしょうか?」と、事前に確認を取るのが無難です。

1-3.【コピペで使える】忘れ物管理簿テンプレート

忘れ物対応の精度と効率を飛躍的に高めるのが「忘れ物管理簿」です。ExcelやGoogleスプレッドシート、あるいは市販のノートでも構いません。以下の10項目を記録するだけで、誰が対応しても情報の抜け漏れがなくなり、問い合わせにも即座に回答できるようになります。ぜひ、このテンプレートをコピーして、自店のマニュアルにご活用ください。

飲食店向け・忘れ物管理簿テンプレート

| 管理 番号 | 発見 日時 | 発見 場所 | 発見者 | 品物のカテゴリ | 品物の特徴(色・ブランド等) | 保管場所 | お客様への連絡日 | 返却日・受領サイン | 警察への届出日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 001 | 5/27 14:30 | 4番テーブル席下 | 鈴木 | 貴重品 | 黒色の長財布(〇〇ブランド) | 店長金庫 | 5/28 19:00 田中様 | ||

| 002 | 5/27 21:15 | 入り口傘立て | 佐藤 | 傘 | 紺色の折りたたみ傘 | バックヤードB | 6/3 〇〇交番 | ||

| 003 | 5/28 12:40 | トイレ個室内 | 高橋 | スマートフォン | iPhone、青いケース付き | 店長金庫 | 5/28 13:00 | 5/28 15:20 山田様 |

ポイント

- 写真は必須! 可能であれば、管理番号を付けた忘れ物を写真に撮り、管理簿と一緒に保管(クラウド共有など)しておくと、スタッフ間の認識のズレがなくなります。

- お客様に返却する際は、「返却日・受領サイン」の欄に、必ずフルネームでサインを頂きましょう。これが、後の「受け取っていない」というトラブルを防ぐ最も確実な証拠となります。

第2章. 飲食店の忘れ物対応は「遺失物法」を正しく理解する必要がある

飲食店で発見した忘れ物は、単なる善意や親切心で保管すればよい、というわけではありません。実は、その取り扱いについては「遺失物法(いしつぶつほう)」という法律で、店舗側(拾得者)の義務が明確に定められています。

万が一、この法律を正しく理解せず、誤った対応をしてしまうと、店舗が「過失」を問われ、損害賠償などの重大なトラブルに発展する可能性もあります。

2-1. 飲食店が負う法的義務と罰則リスク

遺失物法の第四条には、忘れ物を拾った人(拾得者)の義務として、以下のように記されています。

【遺失物法 第四条(拾得者の義務)】 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 (後略) 引用元: e-Gov法令検索「遺失物法」

つまり、お店やスタッフは、忘れ物を発見した場合、「持ち主に返す」か「警察に届ける」かのどちらかを、速やかに行う義務があるのです。

これを怠り、例えば忘れ物を放置した結果、第三者に持ち去られたり、店舗が自己判断で勝手に廃棄したりすれば、この義務を果たさなかったとして、法的責任を問われるリスクが生じます。特に、財布やブランドバッグといった高額な品物ほど、店舗側の管理責任はより厳しく見られる傾向にあります。

2-2. 警察への届け出タイミングと保管期間の正しい知識

「速やかに」とは言っても、必ずしも「発見した瞬間に警察へ届け出る」必要があるわけではありません。お客様が忘れ物に気づき、すぐに取りに戻ってくるケースも多いためです。

多くの飲食店では、「まず1週間ほど店内で保管し、持ち主からの連絡がなければ警察へ届ける」という運用が一般的です。これは、法律上も許容されている合理的な対応です。

ただし、ここで一つ重要な知識があります。平成19年に行われた遺失物法の改正により、警察署での遺失物の保管期間は、公告の日から「3ヶ月間」(改正前は6ヶ月間)となっています。

この期間を過ぎても持ち主が現れなかった場合、忘れ物の所有権は拾った人(この場合は店舗)に移りますが、トラブルを避けるためにも、権利は放棄するのが一般的です。

警察への届け出タイミングの目安

- 財布、スマートフォン、貴金属などの高価品: 紛失・盗難のリスクが非常に高いため、当日中、あるいは翌日には警察に届け出るのが最も安全です。

- 傘、ハンカチ、衣類などの一般的な品物: お客様が後日取りに来る可能性も考慮し、1週間程度を目安に店舗で保管し、その後まとめて警察に届け出るのが効率的です。

毎週月曜日を「警察への届け出日」と決めておくなど、店舗内でルール化することで、届け忘れを防ぐことができます。

第3章. 忘れ物別に見る!飲食店での保管期間と扱い方のコツ

飲食店で発生する忘れ物は、高価な貴重品から、持ち主が取りに来ないかもしれない小物まで多岐にわたります。種類によってリスクの大きさが異なるため、それぞれに応じた適切な対応が必要です。この章では、代表的な忘れ物別に、保管のコツと注意点を解説します。

3-1. 財布・スマホ・ブランド品など高額アイテム

リスクレベル:高

財布、スマートフォン、ブランドバッグ、貴金属といった高価な品物は、店舗にとって最もリスクが高い忘れ物です。紛失や盗難が発生した場合、高額な損害賠償問題に発展する可能性があります。

対応のポイント

- 早めに警察へ届け出る: 店舗での長期保管はリスクを高めるだけです。当日中、もしくは翌日の営業開始後すぐに最寄りの警察署や交番へ遺失物として届け出ましょう。

- 即時、責任者へ報告: 発見したスタッフは、その場で直ちに店長や責任者に報告します。

- 安全な場所で厳重に保管: 必ず鍵付きのロッカーや金庫など、従業員でも限られた人間しかアクセスできない場所で保管します。レジ横など、人目に付く場所に放置するのは絶対に避けてください。

- 中身は確認しない: 財布の中身を見て持ち主を確認したくなるかもしれませんが、後のトラブルを防ぐため、原則として中身には触れないのが鉄則です。

3-2. 傘・マフラーなどの放置されやすい小物類

リスクレベル:中

傘、マフラー、帽子、手袋、ハンカチといった小物類は、忘れ物の中でも特に発生頻度が高いアイテムです。単価は低いことが多いですが、お客様にとっては思い入れのある品物かもしれません。安易な扱いは禁物です。

対応のポイント

- 定期的に警察へ届ける: ビニール傘などは持ち主が現れないケースも多く、放置するとバックヤードを圧迫します。「1週間」や「2週間」など、店舗で保管期間のルールを決め、期間を過ぎたものは定期的にまとめて警察へ届け出ましょう。

- まとめて保管場所を確保: 大きめの傘立てや専用のボックスを用意し、「忘れ物の傘」「忘れ物の小物」として一括で保管します。

- 管理番号で識別: 第1章の管理簿と連動させ、一つひとつに管理番号のタグを付けておくと、問い合わせの際にスムーズに照合できます。

3-3. 食べ物・書類・判断に迷う品物の扱い方

リスクレベル:中〜高

お土産の紙袋に入ったお菓子、飲みかけのペットボトル、書類の入った封筒など、保管すべきか、処分すべきか判断に迷う品物も少なくありません。

対応のポイント

- 食べ物でも即時廃棄はNG: 衛生的な観点からすぐに廃棄したくなりますが、それがお客様にとって特別な品物(例:限定品、お土産)だった場合、クレームの原因になります。「生もの(要冷蔵)は当日限り、それ以外は2〜3日保管」など、食品の種類に応じたルールを決め、密閉できる袋などに入れて保管しましょう。

- 書類は個人情報の塊と心得る: 一見ただの紙に見えても、契約書や個人情報が記載された重要書類である可能性があります。財布やスマホと同様に、厳重な保管が求められます。

- 迷ったら「保管」が鉄則: 店舗側で価値を判断するのは非常に危険です。「これはゴミだろうか?」と少しでも迷ったら、自己判断で廃棄せず、まずは他の忘れ物と同様に記録・保管するのが最も安全な対応です。

アイテム別対応まとめ表

| アイテムの種類 | リスクレベル | 保管のポイント | 警察への届出目安 |

|---|---|---|---|

| 財布・スマホなど | 高 | 鍵付きの金庫で厳重保管。中身は見ない。 | 当日〜翌日 |

| 傘・小物など | 中 | 専用ボックスでまとめて保管。管理タグを付ける。 | 1〜2週間 |

| 食べ物・書類など | 中〜高 | 迷ったら保管。食品は期限を区切る。書類は貴重品扱い。 | 1週間 |

忘れ物対応から悪評が付いた際の対策を知るには、『【完全版】口コミで悪い評価がついた時の対処方法!返信の仕方から削除依頼まで徹底解説!』の記事も併せてお読みください。

第4章 飲食店で実際に起きた「忘れ物トラブル」3大パターンと教訓

どんなにマニュアルを整備していても、人的ミスや管理不備によって、忘れ物は深刻なトラブルに発展することがあります。この章では、飲食店で実際に起こりがちなトラブルを「3つの典型的な失敗パターン」としてご紹介します。他店の失敗から学び、自店のリスク管理に活かしてください。

4-1. パターン①【誤廃棄・誤渡し】– ゴミと誤認、本人確認ミスで起こる損害

これは、飲食店の現場で最も頻繁に発生するトラブルです。善意の行動が、最悪の結果を招くことがあります。

ケーススタディ

忙しいランチタイムの終了後、テーブルに残された小さな紙袋を、スタッフAさんがゴミと勘違いして、他のゴミと一緒に捨ててしまいました。しかし後日、お客様から「あの紙袋には、取引先への大切な手土産が入っていたんです!」と強い抗議の電話が。お店は平謝りするしかなく、信用を大きく損なってしまいました。

【原因】なぜ起きたのか?

- 思い込みによる自己判断: スタッフが「これはゴミだろう」と自己判断してしまった。

- 情報共有の不足: 発見時の状況や内容物が、他のスタッフや責任者に共有されていなかった。

ここから得られる教訓

忘れ物対応の鉄則は「店舗側で価値を判断しない」ことです。どんなに些細なものに見えても、お客様にとってはかけがえのない品物かもしれません。「迷ったら、まずは保管」。このルールを全スタッフで徹底することが、誤廃棄を防ぐ第一歩です。 また、お客様に忘れ物を返却する際の「本人確認」を怠り、別人に渡してしまう「誤渡し」も同様です。必ず第1章で解説した手順に沿って、慎重に本人確認を行ってください。

4-2. パターン②【盗難・紛失】– 管理不備が招く、高額品や個人情報のリスク

高価な忘れ物は、犯罪のターゲットになる危険性と常に隣り合わせです。少しの油断が、取り返しのつかない事態を引き起こします。

ケーススタディ

あるレストランで、お客様の財布の忘れ物を発見。スタッフはとりあえずレジカウンターの脇に置いておきました。しかし、その後の会計ラッシュの混乱の中、いつの間にか財布は消失。後日、お客様から「クレジットカードを不正利用された。お店の管理責任だ」と詰め寄られ、警察を巻き込む大騒動に発展しました。

【原因】なぜ起きたのか?

- 不適切な保管場所: 誰でも手が届く場所に、貴重品を無防備に置いてしまった。

- 管理責任者の不在: 発見から保管までを、一人のスタッフの判断に任せてしまった。

ここから得られる教訓

財布やスマートフォン、ブランド品といった高価な忘れ物は、発見した瞬間に「通常業務とは異なる、最優先の特別対応が必要」と認識しなければなりません。直ちに責任者に報告し、鍵のかかる金庫やロッカーで保管する。このフローを徹底するだけで、盗難・紛失のリスクは劇的に減少します。個人情報の塊であるスマホの扱いも同様に、最大限の注意が必要です。

4-3. パターン③【スタッフ起因】– 悪意なき持ち帰りや情報共有ミスが招く悲劇

「よかれと思って」というスタッフの行動が、結果的に信頼を失う原因になることもあります。

ケーススタディ

真面目なスタッフBさんは、営業終了後に発見された忘れ物の携帯電話を、「明日の朝一番で警察に届けよう」と考え、善意で自宅に持ち帰りました。しかし翌日、急な体調不良で欠勤。その間にお客様からお店に連絡があり、「携帯がない、なぜ届け出ていないんだ!」と強い不信感を抱かれてしまいました。

【原因】なぜ起きたのか?

- ルールの形骸化: 「忘れ物は店外に持ち出さない」という基本ルールが徹底されていなかった。

- 報告・連絡・相談の欠如: スタッフBさんが、自分の判断で行動し、そのことを誰にも報告していなかった。

ここから得られる教訓

たとえ善意であっても、忘れ物を許可なく店外へ持ち出す行為は、お客様から見れば「窃盗」と疑われても仕方のない危険な行為です。忘れ物対応は、必ず「店舗内」で、そして「組織として」完結させなければなりません。「報・連・相」を徹底し、一人のスタッフの個人的な判断で物事が進まない仕組みを作ることが、組織としての信頼を守ることに繋がります。

第5章. 忘れ物対応に関するスタッフ教育とマニュアルの整備

これまで見てきたように、忘れ物トラブルの多くは、スタッフ個人の判断ミスや、従業員間の情報共有不足によって引き起こされます。これを防ぐには、属人的な対応から脱却し、「誰が対応しても、同じ品質で、同じ手順を踏める」組織的な仕組みを構築することが不可欠です。

5-1. 店舗独自のルールブック作成と共有のコツ

忘れ物対応は、一部のベテランスタッフだけが熟知していても意味がありません。新人アルバイトを含めた全員が、同じ基準で動けるようにするための「忘れ物対応マニュアル(ルールブック)」を作成し、いつでも確認できる場所に保管しておきましょう。

【マニュアルに盛り込むべき必須項目】

- 対応の基本フロー: 第1章で解説した「発見→記録→保管→共有」の具体的な手順。

- アイテム別の対応基準: 第3章で解説した「貴重品」「小物」「判断に迷う物」それぞれの保管期間と警察への届け出タイミング。

- 保管場所のルール: 「貴重品は店長室の金庫へ」「傘はバックヤードの青いボックスへ」といった、具体的な保管場所の指定。

- 緊急連絡網: トラブル発生時に、誰に、どの順番で報告・相談すべきかの連絡ルート。

- 管理簿の記入方法: 第1章で提示したテンプレートの、具体的な記入例と注意点。

このマニュアルは、ただ作成して配布するだけでは形骸化してしまいます。オープン前の研修や、定期的なスタッフミーティングの議題として取り上げ、ロールプレイングなどを行うことで、全員の意識とスキルを高めていくことが重要です。

飲食店の新人教育方法について悩んでいる方は、『飲食店の新人教育の完全マニュアル!店舗スタッフに必要な接客や仕事の研修方法を徹底解説!』の記事をご覧ください。

5-2. チェックリストで属人化を防ぎ、事故をゼロに近づける

口頭での指示やマニュアルの読み合わせだけでは、どうしても人による対応のバラつきは生まれますし、忙しい時間帯には手順が省略されてしまいがちです。そこで有効なのが、誰が見ても同じプロセスを踏める「チェックリスト」の導入です。

【すぐに使える!忘れ物対応チェックリスト例】

発見時

□ お客様が帰られた後、テーブル・座席周りを確認したか?

□ 発見した忘れ物を、安全な場所へ一時的に移動させたか?

□ 「忘れ物管理簿」に必要な項目を全て記入したか?

□ (可能であれば)忘れ物の写真を撮り、管理番号を付けて保管したか?

□ 責任者に発見の事実を報告したか?

問い合わせ・返却時

□ お客様に品物の特徴を詳しくヒアリングし、本人確認を行ったか?

□ 管理簿に「受領サイン」をフルネームで記入していただいたか?

定期業務

□ シフト交代時に、保管中の忘れ物リストを引き継いだか?

□ 毎週〇曜日、保管期間を過ぎた忘れ物を分類し、警察への届け出準備をしたか?

このようなチェックリストをバックヤードに掲示したり、日々の終業報告書に組み込んだりすることで、対応の抜け漏れをシステムとして防ぐことができます。スタッフ個人の記憶や判断に依存しない仕組みこそ、多忙な飲食店の現場には必要なのです。

第6章 そもそも忘れ物をさせない!お客様への3つの心遣い

これまで忘れ物が発生した後の「正しい対応」について解説してきましたが、お店にとって最も理想的なのは、そもそも忘れ物が発生しないことです。

お客様の「うっかり」を未然に防ぐための、ほんの少しの心遣いや工夫。それが、結果的に店舗の業務負担を減らし、お客様の満足度を高めることに繋がります。この章では、明日からすぐに実践できる、3つのシンプルな予防策をご紹介します。

6-1. 予防策①:テーブル上の確認 – お客様が席を立つ際にさりげなく

忘れ物が最も発生しやすいのは、お客様が会計を終え、席を立つ瞬間です。このタイミングで、スタッフがさりげなくテーブルや椅子の上を確認するだけで、忘れ物の大半は防ぐことができます。

実践のポイント

- お見送りの一環として: お客様が立ち上がったら、「本日はありがとうございました!」と声をかけながら、自然な動作でテーブル周辺に目を配ります。

- 発見したら即座に: もしスマートフォンや財布などを見つけたら、「お客様、お忘れ物でございます」と、その場でお渡しします。

- 凝視はNG: あくまでも「さりげなく」が重要です。お客様の持ち物をジロジロと監視するような態度は、不快感を与えてしまうので注意しましょう。

この一手間が、後の面倒な保管や管理の手間をなくす、最も効果的なアクションです。

飲食店オペレーションの整備で忘れ物トラブルを防ぐには、『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』の記事も併せて参考にどうぞ。

6-2. 予防策②:レジでの声掛け – 「お忘れ物はございませんか?」の一言

レジでの会計時は、お客様の注意が支払いに集中し、手元の荷物への意識が散漫になりがちです。ここで魔法の一言を添えましょう。

「お忘れ物はございませんか?」

このシンプルな声掛けがあるだけで、お客様はハッとして、自分の手元や席を振り返るきっかけになります。特に、傘や上着、買い物袋などを椅子の脇に置いているお客様には絶大な効果があります。全スタッフが会計時の決まり文句として徹底するだけで、店舗全体の忘れ物発生率を大きく下げることが可能です。

6-3. 予防策③:店内への注意喚起 – トイレや出入り口へのポスター掲示

特定の場所で忘れ物が多発する場合、物理的な注意喚起も有効です。

- トイレ: スマートフォンや化粧ポーチの置き忘れが多発する場所です。個室のドアの内側や、鏡の隅など、お客様の目線に入りやすい場所に「お忘れ物にご注意ください」という小さなステッカーを貼っておくだけで効果があります。

- 傘立て・出入り口: 傘の取り違えや置き忘れが多い場所です。「ご自身の傘をもう一度ご確認ください」「お帰りの際は、お手荷物にお気をつけください」といったポスターを掲示することで、注意を促します。

ただし、あまりに多くの貼り紙をベタベタと貼ると、お店の雰囲気を損なってしまいます。デザイン性の高い、シンプルで上品なものを選ぶのがポイントです。

第7章. 飲食店での忘れ物についてのよくある質問(Q&A)

忘れ物対応の基本フローやルールを理解しても、実際の現場では「こんな時、どうすれば?」と判断に迷うケースが出てくるものです。この章では、そうした細かな疑問について、Q&A形式でお答えします。

7-1. Q.「保管期間はどれくらい設定すればいいの?」

A. 法律上の決まりはありませんが、「1週間」を目安にするのが一般的です。

遺失物法には「店舗での保管期間」に関する明確な規定はありません。しかし、多くの飲食店では「1週間」を目安とし、その期間を過ぎても持ち主から連絡がない場合は、警察へ届け出るというルールを設けています。 ただし、第3章で解説した通り、財布やスマートフォンといった高価品・貴重品はリスクが高いため、当日中〜翌日には警察へ届けるのが最も安全で無難な対応です。

7-2. Q.「本人確認を拒まれたら返却していいの?」

A. 原則として、返却すべきではありません。

色やブランドなどの特徴が一致していても、それだけでは本当の持ち主であるという確証はありません。「誤渡し」は、店舗が損害賠償責任を問われかねない重大なトラブルです。 もしお客様が身分証の提示などを拒否される場合は、「恐れ入りますが、トラブル防止のため、ご本人様と確認できない場合はお渡しできかねます。警察署にお届けいたしますので、そちらでお手続きをお願いできますでしょうか」と丁重に、しかし毅然とした態度で対応するのが正解です。

7-3. Q.「捨てるか迷う品物はどうすればいいの?」

A. 自己判断で捨てず、まずは「保管」するのが鉄則です。

開封済みの食品や飲みかけのペットボトルなど、衛生面が気になる物でも、即時廃棄は危険です。お客様にとっては特別な品物かもしれません。 第3章で解説した通り、「生ものは当日限り、それ以外は2〜3日保管」のように、店舗内でルールを定めて一時保管しましょう。それでも判断に迷う場合は、自己判断で廃棄する前に、最寄りの交番に相談するのも一つの手です。

7-4. Q.「他店舗と共有スペースがある場合、誰が管理する?」

A. 基本的には「第一発見者(店舗)」が一次対応し、施設の管理者と連携します。

ショッピングモール内のフードコートや、ビル内の共同トイレなどで忘れ物を発見した場合、まずは発見した店舗が責任を持って確保し、管理簿に記録します。その上で、施設の管理事務所や警備室に連絡し、「〇〇店の〇〇(スタッフ名)が、△△を確保しました」と報告・連携します。 その後の警察への届け出をどちらが行うかなど、施設のルールが定められている場合がほとんどですので、事前に確認しておくとスムーズです。

7-5. Q.「返送依頼があった場合、送料は店が負担する?」

A. 必ずしも店舗が負担する必要はありません。お客様に確認するのが基本です。

忘れ物は、あくまでお客様の過失によるものです。そのため、返送にかかる送料は、お客様にご負担いただくのが一般的です。 電話などで返送の依頼を受けた際に、「送料着払いでの発送となりますが、よろしいでしょうか?」と、必ず一言確認し、了承を得てから発送手続きに進みましょう。もちろん、お店のサービス方針として、店舗負担とする場合も問題ありませんが、その場合もルールとして明確にしておくと良いでしょう。

第8章. まとめ:飲食店の忘れ物対応はサービス品質を高めるチャンス!

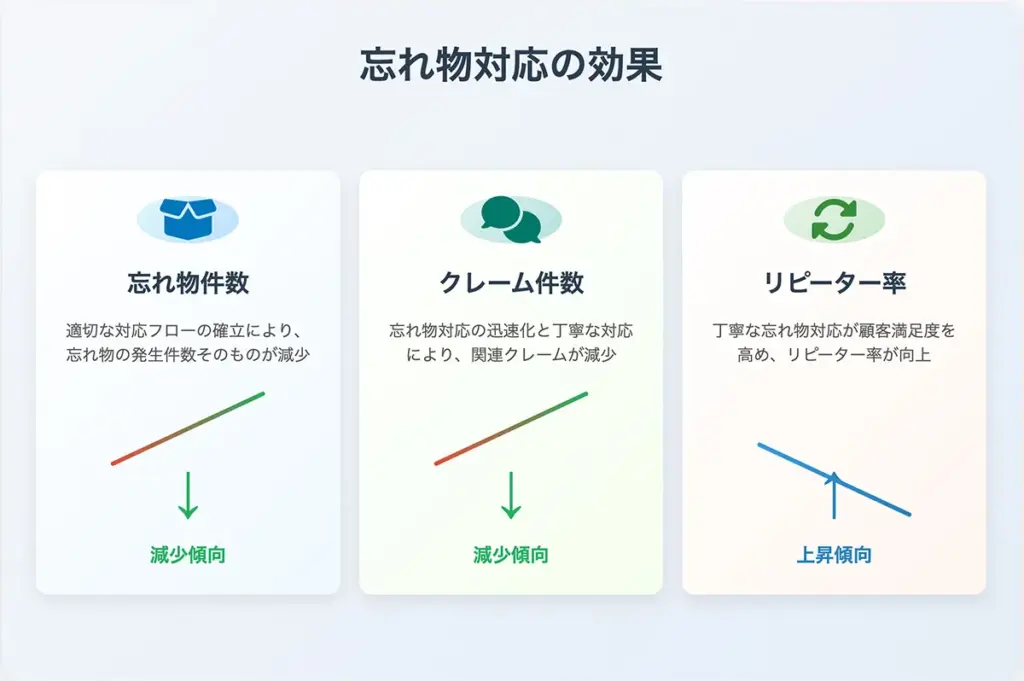

一方で、忘れ物対応は、お店のサービス品質そのものを高める絶好のチャンスでもあります。

忘れ物を発見した際の「初動フロー」を確立し、「管理簿」で正確に記録する。アイテムごとに「保管ルール」を定め、「チェックリスト」で運用する。こうした「仕組み化」を徹底することは、単にトラブルを防ぐだけでなく、スタッフ一人ひとりのリスク管理意識を高め、組織としての対応力を強化することに直結します。

さらに、お客様への「声掛け」や「注意喚起」といった、そもそも忘れ物をさせないための小さな心遣いは、お客様に「この店は、自分のことを気にかけてくれている」という安心感と温かさを与えます。

「たかが忘れ物」と侮るなかれ。 この一見面倒な業務に、誠実に、そして組織的に取り組む姿勢こそが、「この店は、細部までサービスが行き届いた信頼できる店だ」という、何より強力なブランドイメージを育てるのです。

この記事でご紹介したマニュアルやテンプレートが、あなたのお店のトラブルを未然に防ぎ、お客様からの信頼をさらに高める一助となることを、心から願っています。