アンケートは、お客様の声を「数字」で聞ける大事な手段です。この記事では、すぐ使える質問例や活用法を紹介します。

1章. 飲食店がアンケートで聞きたい5大項目と質問例

1-1. 属性(年齢・性別・職業)の把握

まずは「どんな人が来てるのか」を知る設問から。これがわかると、メニューやお店の工夫に活かせます。

私の経験上、平日のランチタイムに会社員が多いなら「テイクアウト対応」や「回転率の高い席配置」が有効でした。一方、週末にファミリー層が多いなら「ベビーチェアの設置」や「キッズメニュー」などを整備する必要があります。

- 年齢:20代/30代/40代/50代以上

- 性別:男性/女性/その他

- 職業:会社員/自営業/学生/主婦(夫)/その他

冒頭にこんな質問があると、書きやすくてスムーズです。なお、細かすぎると回答してもらえない場合もあるので、必要最低限に留めるのがポイントです。

1-2. 来店のきっかけとお店を選ぶ決め手

お店を知ったきっかけや、来た理由を聞くのは、集客を考える上でとても大切です。たとえばSNS広告や友人の口コミ、駅前の看板など、どれが効果的だったかを知ることで、改善ポイントの指標になります。

実際、私の店舗ではInstagramでのキャンペーン告知が想像以上に反響を得ていたことがわかり、翌月から広告予算をSNS中心にシフトし、来店客数が20%増加した経験があります。

- 当店をどのように知りましたか?

- SNS/口コミサイト/友人・知人の紹介/通りがかり/その他

- SNS/口コミサイト/友人・知人の紹介/通りがかり/その他

- 来店の決め手を教えてください。

- メニュー内容/価格帯/店内の雰囲気/スタッフの対応評判/その他

1-3. 料理やドリンクに対する満足度

料理やドリンクは、アンケートでもっとも注目されやすいポイントです。味や見た目、ボリューム、値段のバランスなど、細かく聞いてみると意外な発見があることも。

私の店舗では、「おすすめメニューを注文したら味が濃すぎた」という意見が複数あったので、塩分量を少し下げたところ、再度アンケートを取った際の満足度が「やや不満」から「満足」に改善しました。

1-4. 雰囲気や清潔感への評価

店内の照明、BGM、テーブル配置、衛生管理などは、アンケートを通じたからこそわかることがあります。

私の経験では、観葉植物を増やしたことで「落ち着く雰囲気が好き」という回答が増えた一方、「照明が暗すぎてメニューが読みにくい」という声も出てきました。そこでスポット照明を追加したところ、利用者から「もっと早くやってほしかった」と好評を得られたのです。

1-5. 接客対応への意見

最後に、アンケートで必ず押さえておきたいのが、スタッフの接客対応です。笑顔が足りない、声が小さい、あるいは対応が親切だったなど、顧客視点だからこそ気づける細かなポイントが多数あります。

私が失敗したケースとして、オーダーが立て込む時間帯に一部スタッフの言葉遣いが荒くなったことがあり、後日アンケートで「忙しそうで落ち着かなかった」と回答が目立ちました。

ですが、肯定的な意見も回答に含まれるため、スタッフ教育のモチベーションにつながります。

実際、20代女性(美容師)の口コミでは「笑顔が素敵な店員さんがいて、また来たくなる」と言及されており、お店全体のイメージアップにもなります。

2章. そのまま使える!飲食店用アンケートのテンプレート!

2-1. アンケートは目的別に使い分けるのがコツ

アンケートは、目的に合わせてテンプレートを使い分けるのが効果的です。

たとえば「新メニュー開発」なら味や価格の評価、「リピーター獲得」なら来店頻度や再来店の理由を聞く設問が向いています。私が支援した店舗では、目的ごとにアンケートを変えることで、必要な情報をスムーズに集められました。

全部まとめて聞こうとすると、質問が多くなってぼやけがち。さらに、顧客にとっては煩わしさを感じる原因にもなるでしょう。一方で目的特化のテンプレートを用意しておけば、得すぐに分析しやすく、改善策も立てやすいという利点があります。

2-2. 設問の並べ方と書きやすくなる工夫

アンケートの設問は、回答者が自然に答えやすいストーリー展開を意識するのがコツです。たとえば私がよく使う流れは、「来店のきっかけ」→「メニューの評価」→「店内環境の評価」→「再来店意欲」→「自由記述」という順番です。

| 来店のきっかけ | 「当店をどのように知りましたか?」(SNS/口コミ/通りがかり/その他) |

|---|---|

| メニューの評価 | 「注文した料理の味は5段階評価でどの程度満足でしたか?」(とても満足/やや満足/普通/やや不満/とても不満) |

| 店内環境の評価 | 「店内の雰囲気や清潔感はいかがでしたか?」 |

| 再来店意欲 | 「また利用したいと思いますか?」(はい/いいえ/未定) |

| 自由記述 | 「当店に改善してほしい点やご要望があれば教えてください。」 |

ポイントは、回答の選択肢をあらかじめ用意しつつも、最後に自由記述欄を置くことで、深い意見を得られるようにすることです。

2-3. 飲食店アンケートの設問テンプレート集

接客・サービス評価テンプレート(5問)

来店時やスタッフ対応の印象を把握する目的に最適です。

Q1.ご来店時のスタッフの挨拶・対応はいかがでしたか?

☐ 非常に良い ☐ 良い ☐ 普通 ☐ 悪い ☐ 非常に悪い

Q2.注文の際の説明や気配りにご満足いただけましたか?

☐ 大変満足 ☐ 満足 ☐ 普通 ☐ やや不満 ☐ 不満

Q3.スタッフの言葉づかいや態度について、気になった点はありましたか?(自由記述)

Q4.ご案内からお食事提供までのスピードはいかがでしたか?

☐ とても早い ☐ 適切 ☐ やや遅い ☐ 遅い

Q5.特に印象に残ったスタッフがいれば理由とあわせてお書きください(自由記述)

料理・メニューに関する評価テンプレート(5問)

味や盛り付け、メニュー構成の改善に役立つ設問です。

Q1.本日お召し上がりいただいた料理の味はいかがでしたか?

☐ とても美味しい ☐ 美味しい ☐ 普通 ☐ 口に合わなかった

Q2.盛り付けや見た目の印象はどう感じましたか?(自由記述)

Q3.メニューの種類や選びやすさについてご意見があればお聞かせください(自由記述)

Q4.食材の鮮度や温かさ/冷たさの状態はいかがでしたか?

☐ とても良い ☐ 良い ☐ 普通 ☐ 悪い

Q5.今後、提供してほしい料理やジャンルがあれば教えてください(自由記述)

店内環境・清潔感・雰囲気テンプレート(5問)

居心地や空間づくりのヒントを得るために。

Q1.店内の清掃状況(テーブル・床・トイレなど)はいかがでしたか?

☐ とても清潔 ☐ 清潔 ☐ 普通 ☐ やや不衛生 ☐ 不衛生

Q2.店内の照明やBGMは心地よいと感じましたか?

☐ とても良い ☐ 良い ☐ 普通 ☐ 少し気になった ☐ 不快だった

Q3.席の間隔や座席の快適さについてご意見があれば教えてください(自由記述)

Q4.混雑時の騒音・にぎやかさは気になりましたか?

☐ 気にならなかった ☐ 少し気になった ☐ かなり気になった

Q5.お店の雰囲気やコンセプトに関する印象をお聞かせください(自由記述)

再来店意欲・推奨度テンプレート(5問)

リピーター促進・口コミ促進を目的に活用できます。

Q1.またこのお店に来たいと思いますか?

☐ とても思う ☐ 思う ☐ どちらとも言えない ☐ 思わない

Q2.ご友人・ご家族にこのお店をすすめたいと思いますか?

☐ はい ☐ いいえ ☐ わからない

Q3.来店頻度について、今後どうしたいと思いますか?

☐ 月に数回行きたい ☐ 機会があれば行きたい ☐ しばらく行かないかも

Q4.今回の来店で特に良かった点があれば教えてください(自由記述)

Q5.改善してほしい点や気になるところがあればご記入ください(自由記述)

その他・自由回答テンプレート(補足用)

紙面やフォームに余裕がある場合の任意項目。

Q1.今回ご来店いただいたきっかけを教えてください

☐ 通りがかり ☐ SNSを見て ☐ 口コミを聞いて ☐ チラシ・広告 ☐ その他(自由記述)

Q2.ご注文されたメニューを教えてください(自由記述)

Q3.年齢層をお聞かせください

☐ 10代 ☐ 20代 ☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代以上

Q4.ご意見・ご感想があればご自由にお書きください(自由記述)

Q5.特典などで再来店のモチベーションが上がるとしたら、どんなものが嬉しいですか?(自由記述)

2-4. テンプレート活用で得られた成果

テンプレートを上手に使うと、想像以上のデータ活用が可能になります。たとえば私が関わった和食レストランでは、来店時に「定番メニューの評価」「季節限定メニューの要望」をまとめて尋ねる2種類のテンプレートを使い分けました。結果的に、「季節限定をもっと増やしてほしい」「刺身をもう少し厚切りにしてほしい」といった具体的な回答が多数集まり、約1か月後には新メニューの開発がスムーズに進みました。

アンケート導入前は1日あたり平均5~6件程度しか顧客の声が集まらなかったところ、導入後は最大で1日15件ほどに増え、満足度の平均スコア(5段階評価)も3.2から3.8へと上昇しました。回答者の中には「毎回アンケートで要望を出せるので楽しい」というリピーターも現れ、再来店率が25%アップしたという結果が出ています。

3章. 実体験!飲食店のアンケートでの成功事例・失敗事例

3-1. 回答率が劇的に伸びたカフェの話

私が過去に運営したカフェの中で、特にアンケート施策が成功した事例があります。ポイントは、回答のしやすさと店側の「感謝の気持ち」を強く打ち出したことでした。具体的には、レジ横に「3分で終わるアンケートにご協力いただける方にクッキーをサービス!」というPOPを大きく掲示し、紙アンケート用紙とQRコードの両方を常備しました。スタッフには「お客様に負担をかけない声かけ」を徹底し、決して強制しないように注意しました。その結果、短期間でアンケート回答率が80%近くに達し、多岐にわたる意見が集まりました。

3-2. 質問が多すぎて失敗した居酒屋の話

一方で、失敗から学んだケースもあります。ある居酒屋を任されたとき、私は「徹底的に改善点を洗い出す」という思いから、全30問の大ボリュームアンケートを作ってしまいました。回答には10分以上かかる内容で、最終的な回収率は20%を下回りました。紙のアンケートを見たある常連客からは、「さすがにこれは長すぎて途中で疲れるよ」と率直な声をいただき、完全に失敗したと痛感しました。

3-3. アンケート成功のカギは“ちょうどいい”

成功例と失敗例の両方を経験して痛感したのは、「アンケート施策には適切なバランスがある」ということです。

私が最終的にたどり着いた運用スタイルは、設問数を5~10問にまとめ、回答後の特典は「次回ソフトドリンク無料」程度とし、スタッフが適度に声かけを行うというシンプルな形です。そのうえで、1~2か月に一度、内容や特典を微調整して顧客の反応をリサーチし続けています。結果として、平均回答率は常に50~60%をキープし、店内サービスやメニュー改善に活用できる十分なデータが手に入るようになりました。

4章. アンケート設計で気をつけたい5つの注意点

4-1. 目的を明確にし、質問を厳選する

アンケートを作成する際、あれもこれもと項目を増やしすぎないように注意してください。アンケートの目的を「顧客満足度の把握」や「新メニューのニーズ調査」などに限定し、そこから必要な質問だけを厳選することが大切です。余計な項目を排除することで、回答者の負担を減らし、的確な情報を得る確率を高められます。

4-2. 選択肢はわかりやすく、奇数がベスト

設問の選択肢が曖昧だと、顧客が回答に迷ってしまい、正しいデータが得にくくなります。たとえば「料理の味はいかがでしたか?」の選択肢を「おいしかった/普通/まずい」だけにすると、細かい満足度が見えづらいです。そこで「とてもおいしかった/ややおいしかった/どちらともいえない/やや不満/かなり不満」のように具体化し、かつ回答数を奇数にすることで、ポジティブ・ネガティブ両端の評価と中立的な回答をバランスよく集められます。

4-3. 答えるのが面倒にならないボリューム設定

アンケートの長さが顧客に与える印象は意外に大きいです。回答が10分以上かかるようなボリュームだと、途中で離脱されやすくなるのが現実です。私の店舗では、1回のアンケートを5分以内で終わる想定で設問を構成し、さらに紙の場合は1枚に収めるようにしています。

また、デジタルツールを使う場合も同様で、あまりに多くの必須入力欄を用意すると「いつ終わるの?」と思われてしまいます。3~5問程度のコア部分を中心に構成し、補足的な質問は任意回答にするなど、負担を軽減する工夫が必要です。

4-4. 特典(インセンティブ)の付け方と注意点

「アンケートにご協力いただいた方にはドリンクを1杯サービス」など、何らかの特典を実施すると回答を得やすいのは確かです。しかし、過度なインセンティブを設定すると、正直な評価が得にくくなったり、コストがかさんだりするリスクもあります。実際、私が以前「500円分のクーポン」を提供した際は、一時的に回答が急増したものの、あまり真剣に答えていないと感じる回答も増えました。

4-5. 集めた声が活きるように質問しよう

せっかく集めた回答を活かせなければ、アンケート実施の意味が半減してしまいます。「また来たいと思いますか?」だけだと、ちょっとふんわりしすぎることも。むしろ「お店を選ぶ際に重視するポイントは何ですか?」や「料理の提供スピードはいかがでしたか?」といった設問を用意し、回答から即座に反映できるアクションを洗い出すのが重要です。

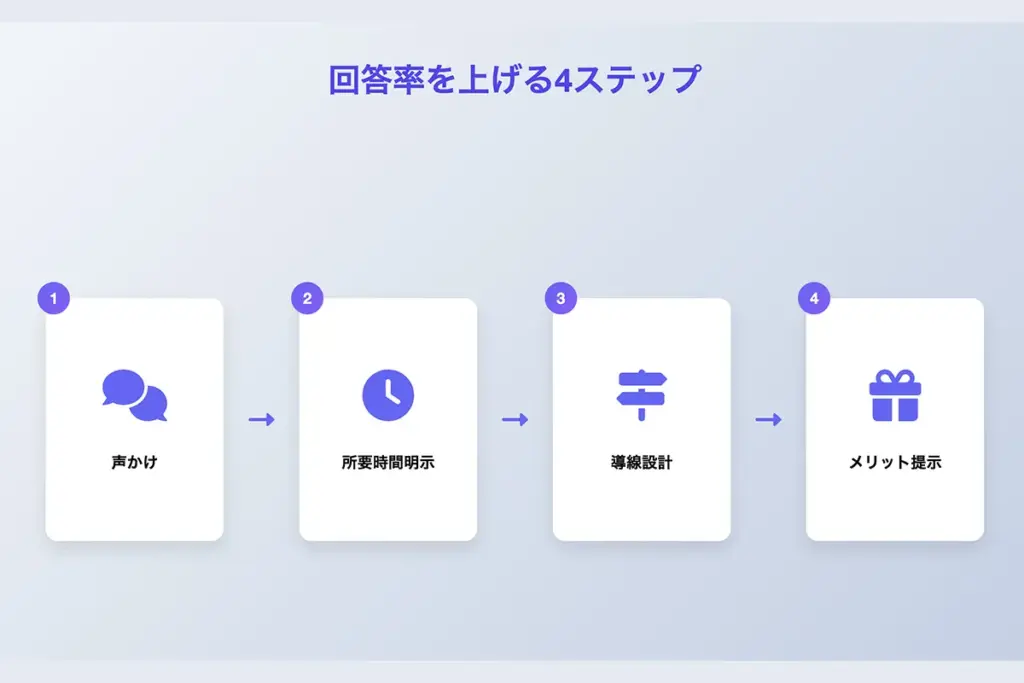

5章. 飲食店でアンケートの回答率を上げるには?

5-1. 声をかけるタイミングが勝負

アンケート回収率を上げるためには、スタッフからの「声かけタイミング」が重要です。多くの飲食店では、食事の提供後すぐや会計前のわずかな時間に声をかけていますが、実はお客さんが一息ついてるときを見て声をかけるのがポイントです。私の場合、デザートを食べ終わるころに「もしよろしければアンケートをお願いできますか?」とお声がけすると、嫌な印象を与えずに協力してもらえる確率が高まりました。

5-2. 何問?何分かかる?は先に伝えよう

アンケートへの回答に対して、お客様が最も不安に思うのが「時間がどれくらいかかるの?」という点です。事前に「3分ほどで終わります」「設問は4つだけです」と明確に伝えておくことで、答えるハードルを下げられます。私の運営する店舗でも、アンケート用紙の冒頭に「全5問・約3分で終了」と大きめに書くようにしたところ、最初に比べて回答率が1.5倍ほどに向上しました。

5-3. 紙とスマホ、どっちが合う?

店舗に訪れる顧客層は多種多様であり、紙アンケートが好まれる層もいれば、オンラインこそ利便性が高いと考える層もいます。そのため、紙とオンラインの両方を用意して、「お好きな方法をお選びください」と案内するのも効果的です。

5-4. お客さまに“答える理由”を伝える

「次回ご来店時にデザート1品無料」や「ささやかなクーポン」など、店舗側も負担が少なく、顧客もお得感を感じられる仕組みを用意すると回答率が上がります。

6章. アンケート結果を店舗改善や集客に活かすには?

6-1. 数字とコメント、どう読み取る?

アンケートから得られるデータは、大きく分けて「定量データ」と「定性データ」に分けられます。たとえば「料理の味は5段階中3.8」という数値評価が定量データ、「盛り付けが少し地味だと思いました」という自由記述が定性データです。まずは定量データから不満が多い項目や高評価の項目を洗い出し、次いで定性データを読み込むことで、具体的な理由や背景を見極めると効率的です。

6-2. 改善の流れとチームでの共有法

具体的な改善策として落とし込むフローが大切です。

- 結果の共有:

スタッフ全員でアンケートの集計結果を確認し、定量・定性の両面で把握。 - 原因の分析:

低評価部分を中心に「メニューの味」「接客態度」など要因を会議でディスカッション。 - 改善プランの策定:

具体的な行動計画を立てる。たとえば「ランチドリンクのバリエーション拡充」「スタッフのマナー研修強化」など。 - 実行スケジュール設定:

1か月後までにメニュー変更を終える、スタッフ研修を週1回行う、といった期日を明確にする。 - フォローアップ:

定期的にアンケートを再度取り、改善効果を検証。必要に応じて微調整。

チーム全体のオペレーション方法やマニュアル作成をもっと知りたいと言う方は『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』の記事を参考にどうぞ。

6-3. アンケートと販促はセットで考える

アンケートで得た情報を使えば、より効果的なプロモーションを打ち出せます。私の店では、お客様から「甘さ控えめの和スイーツが欲しい」という意見が相次いだため、抹茶のアイスや黒糖ベースのデザートを開発。発売初月で全メニュー売上の約20%を占める人気商品になりました。

また、アンケート回答者限定で割引クーポンを配布し、翌月以降のリピーター促進につなげるやり方もあります。回答時に「メールアドレスを登録していただければ〇〇割引クーポンを送付」という形にすると、顧客の連絡先を集めながら再来店につなげられます。

こうしたキャンペーンの展開は、単なる割引施策だけでなく、アンケート内容を生かした「お客様目線のマーケティング」に進化させるチャンスです。

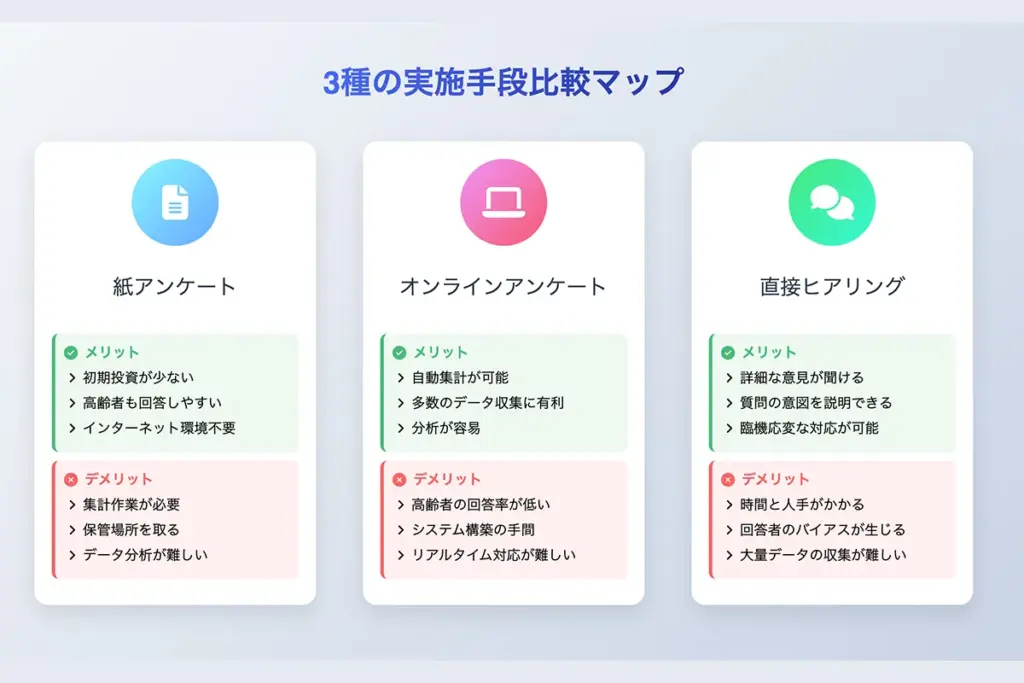

7章. アンケートの取り方3選とそれぞれの特徴

| 紙アンケート | その場で渡せるが集計が面倒。 |

|---|---|

| WEBアンケート | スマホ世代向け。集計は楽だが導線づくりがカギ。 |

| ヒアリング | 飲食業では上級者向け。常連・満足層への活用がおすすめ。 |

⇒ まずは紙+QR併用が最も現実的なスタートです

7-1. 紙アンケートのメリットと工夫

紙アンケートは、店頭で直接渡せるため答えてもらいやすいのが特長です。特に高齢層やスマホ操作が苦手な方が多いお店では効果的です。「注文後の待ち時間に軽く答えてもらえる程度」に設問を絞れば、回収率も高まります。私の店では「一筆いただけませんか?」という声かけと、テーブルごとのペン設置が好評で、週末にはファミリー層の3割が協力してくれました。

ただ、紙だと手動で集計する手間があります。多くの回答を集めたいときは、オンラインとの併用が向いています。

また、レジ付近に回収ボックスを設置すると、用紙の持ち帰り防止に役立ちます。目立つ場所にアンケートと回収箱をセットしておくのも大切です。「紙のほうが書きやすい」という30代女性の声もありました。こうしたニーズを意識することで、幅広いお客様に配慮したアンケート設計ができます。

7-2. スマホで答えるオンラインアンケート

オンラインアンケートは、QRコードやURLからスマホで手軽に回答できるのが魅力です。若年層やビジネス層には特に相性がよく、紙よりもスムーズに答えてもらえることが多いです。私の店舗では、レシートにQRコードを印刷して「よろしければご意見ください」とご案内したところ、20〜30代を中心に回答が急増しました。

GoogleフォームやSurveyMonkeyなどのツールを使えば、自動で集計やグラフ化ができるので、管理もラクです。満足度の推移などを数字で見える化できるのもポイントです。

ただし、スマホに不慣れなお客様もいるため、紙と併用するのがベター。Wi-Fiが不安定だと敬遠されることもあるので、環境整備も忘れずに。

7-3. 会話から聞き出すヒアリング法

常連向けには会話型のヒアリング法が効果的ですが、難易度は高めです。アンケート用紙やオンラインフォームで書ききれない微妙なニュアンスを汲み取りながらその場で質問できますが、紙やオンラインでのアンケートをおすすめします。

8章. 飲食店向けのおすすめなアンケート作成ツールと選び方

8-1. 【無料】Googleフォームなどの活用術

おすすめ:Googleフォーム

➡︎ 特徴:店舗名・満足度・自由記述まで対応。スマホ世代にもOK

➡︎ 使用上の注意:URL発行後のQR作成までした方が良い。

ほかにもMicrosoft FormsやLINE アンケートなどがあります。特にLINEはユーザー数が多いため、友だち登録をしている顧客を中心に一斉送信しやすく、回答率が高まりやすいのが特徴です。ただし、LINEの場合は事前に「公式アカウントを友だち追加してもらう工夫」をしておく必要があります。

無料ツールはコスト面でのハードルが低く、初めてアンケートを導入する飲食店でもトライしやすいのがメリットです。一方で、デザインのカスタマイズ性や高度な分析機能は有料ツールに比べるとやや制限があります。最初は無料ツールで十分ですが、より洗練されたアンケートを目指す場合は有料ツールの導入を検討してみるとよいでしょう。

8-2. 【有料】(SurveyMonkey・formrun等)の活用メリット

本格的にアンケートを活用して店舗を成長させたい場合、SurveyMonkeyやformrunなどの有料ツールを検討するのも一手です。これらは無料版も存在しますが、有料プランでは高機能な集計や分析オプションを追加できるのが特徴です。たとえばSurveyMonkeyの有料プランでは、回答結果を自動的にクロス集計してくれるため、属性別・来店回数別などの詳細データを素早く可視化できます。

ただ、有料ツールは費用と見合うか考えてから使うのが◎。小規模店舗で回答数が少ない場合は、無料ツールでも十分なケースが多いです。逆に「複数店舗を展開していて大量の回答データを扱う」「顧客ニーズをより細かく分析し、アクションプランに落とし込みたい」という飲食店ほど、有料ツールの高度な機能が真価を発揮します。

8-3. ボタン式やアプリも新しい選択肢

近年は、店内にタブレット端末や専用のボタン端末を設置して、顧客がワンタッチで評価を残せる「ボタン型ツール」も普及しています。瞬時に「良い」「普通」「悪い」といった感情や満足度を集計できるため、回転率の高いファストフード店や大量の来客をさばく業態に向いています。私の知人が経営するフードコート内の店舗では、このボタン型アンケートを導入したところ、若年層だけでなくシニア層からも迷わずに回答してもらえ、日々のフィードバックを可視化するのに成功したと聞いています。

さらに、スマホアプリから「プッシュ通知」でアンケートを送る方法も登場しています。常連客がアプリをインストールしていれば、来店履歴や注文履歴をもとにパーソナライズされた質問を送付でき、詳細なフィードバックを獲得しやすくなります。

ただし、ボタン型やアプリの場合、初期導入費やシステム構築が大変です。コストなどを考えた上で、店舗の規模感に合わせて導入を検討するのが得策です。

9章. そもそもアンケートってどんなメリットがあるの?

9-1. 満足度アップにアンケートが効く理由

飲食店でアンケートを実施する最大のメリットは、満足度を“見える化”できることです。普段は聞き流しがちな「おいしい」「ここが気になる」などの声も、数値やコメントで集めると、意外な改善点に気づけます。

私の店では「テーブルが狭い」という意見が想像以上に多く、アンケートで約4割が「少し狭い」と回答していました。席の配置を見直したところ、翌月には満足度が上がり、口コミでも「快適になった」と高評価をもらえました。

また、設問を工夫すれば、スタッフのヒアリングだけでは拾えない声も集まります。顧客ニーズはどんどん細かくなっている今、アンケートはその変化に気づくためにも役立つツールです。

9-2. お客さまの声が広がるとどうなる?

アンケートで集めた声を改善に活かすと、顧客もその変化を実感しやすくなります。私がコンサルした店では「辛さを選べるカレーが欲しい」という要望をもとに、辛さ3段階のカレーを導入したところ、翌月の売上が25%アップし、リピーターも増えました。

10章. 飲食店のアンケートにまつわるQ&A

アンケートが逆効果になることはあるのか?

実施方法を誤ると逆効果になるリスクもあります。また、個人情報を根掘り葉掘り聞きすぎると、お客様が不安を感じて敬遠するケースも見受けられます。

特典をつけると正直な回答が得られない?

たしかに大きな特典(例:高額のクーポンや豪華プレゼント)があると、回答が「やや甘め」になりがちな傾向は否定できません。しかし、アンケートの選択肢や設問設計を工夫することで、正直な意見を引き出すことは十分可能です。

顧客満足度以外にどんなデータが取れる?

ほかにも幅広いデータを収集できます。たとえば「お客様の平均滞在時間」「注文するメニューの組み合わせ」「一緒に来店した人数(家族・友人・恋人など)」など、店舗オペレーション改善に役立つヒントも得られます。

11章. 継続的なアンケートでお店を成長させるために

11-1. アンケートは定期的に見直そう

一度作成したアンケートをそのまま放置すると、設問と店舗の現状が合わなくなっていく恐れがあります。たとえば季節ごとにメニュー構成が変わるのに、アンケート内容が通年のままだと、顧客の意見を的確に拾えなくなる可能性があります。

アンケート設計を定期的に見直すことで、旬のメニューや新企画に対する声を効率よく収集できます。こうした定期的なアップデートは、スタッフ間でも「今、どこに力を入れているか」を共有するきっかけになるので、モチベーション向上にもつながるでしょう。

11-2. メニューづくりや接客にも反映できる

アンケートで得たフィードバックを最大限に活かすためには、現場の行動に落とし込む仕組みが欠かせません。私が成功を収めたケースでは、定期的なミーティングでアンケート結果を振り返り、「次の1か月で何を改善するか」を明文化したタスクリストを作り、責任者と期限を明確にしたうえで実行していました。

11-3. お客さまとの距離がぐっと近づく

アンケートは、長期的に運用することでリピーターや熱心なファンを生み出すきっかけにもなります。ときどき常連客から「あなたのお店はいつも意見をちゃんと受け止めてくれる」と言われたことがありますが、これは継続的なアンケート実施と改善を繰り返した結果です。

12章. アンケートを活用して飲食店の顧客満足度を高めよう!

アンケートは一度導入するだけでは終わりではなく、常にブラッシュアップしていくことで初めて真価を発揮します。大切なのは、顧客の声を取り入れるだけでなく、それをスタッフやメニュー開発、サービス改善に反映させ、結果を顧客に「見える化」することです。

ぜひ、この記事をきっかけに「あなたのお店にあったアンケート施策」を始めてみてください。数問程度のシンプルな紙アンケートからでもOKですし、あるいはQRコードを活用したオンラインフォームからスタートしてもいいでしょう。顧客の声を積極的に吸い上げながら、改善と発信を続けていけば、必ずやリピーター増や集客アップといった成果につながるはずです。行動を起こせば、明日からでも新しい発見があるはずです。