第1章 小売業と卸売業の決定的な違い比較表

「小売店」と「卸売業」、どちらも商品を扱う仕事ですが、その役割は全く異なります。「結局、何が違うの?」——その疑問に、この記事では冒頭で、そして一番分かりやすくお答えします。

まずは、モノが作られてから私たちの手元に届くまでの、シンプルな流れを見てみましょう。

1-1. まずは全体像をチェック!モノが消費者に届くまでの「流通の地図」

商品の基本的な流れは、以下のようになっています。小売店は、消費者に商品を届ける「最終ランナー」の役割を担っています。

- メーカー: 商品を企画し、製造する「作り手」。

- 卸売業: メーカーから大量に商品を仕入れ、小売店などの「事業者」に販売する。

- 小売業: 卸売業やメーカーから商品を仕入れ、私たち「一般消費者」に直接販売する。

- 消費者: お店で商品を購入し、実際に使用する「使い手」。

このように、サプライチェーン(商品が消費者に届くまでの連鎖)の中で、それぞれが異なる役割を果たしているのです。

1-2. 「誰に売るか」が全て!小売業と卸売業の役割比較表

両者の違いをさらに明確にするため、それぞれの特徴を比較表にまとめました。最も大きな違いは「販売先(顧客)」です。

| 比較項目 | 小売業 | 卸売業 |

|---|---|---|

| 販売先(顧客) | 一般消費者(私たち) | 事業者(小売店、飲食店など) |

| ビジネスモデル | BtoC (Business to Consumer) | BtoB (Business to Business) |

| 販売単位 | 1個から(小口販売) | ケース・ロット単位(大口販売) |

| 主な役割 | ・消費者に商品を直接届ける ・商品の魅力を伝え、販売する ・売り場作り、接客 | ・メーカーと小売店を繋ぐ ・商品を保管し、安定供給する ・全国への物流を担う |

| 具体例 | スーパー、コンビニ、百貨店、専門店、ネット通販(Amazonなど) | 食品卸、アパレル卸、医薬品卸、総合商社など |

この表を見れば、小売業が「私たち消費者」を相手に商売をしているのに対し、卸売業は「お店などの法人」を相手にしていることが一目瞭然ですね。

1-3. まとめ:小売業は「消費者」へ、卸売業は「事業者」へ商品を売る仕事

結論として、両者の違いは極めてシンプルです。

小売業とは、スーパーやコンビニのように、一般消費者に商品を直接販売するお店や企業のこと。

卸売業とは、小売業が商品を仕入れるための、事業者(プロ)向けの問屋さんのような存在。

この根本的な違いを理解すれば、この後のより詳しい解説もスムーズに頭に入ってくるはずです。次の章では、それぞれの仕事内容や役割について、さらに深く掘り下げていきましょう。

第2章:【深掘り解説】「小売業」と「卸売業」の仕事とは?

第1章の図と表で、小売業と卸売業の立ち位置の違いがご理解いただけたと思います。この章では、それぞれの仕事内容と社会的な役割について、もう少し詳しく見ていきましょう。

2-1. 小売業の仕事内容と役割とは?

消費者のニーズを捉え、商品を届ける「最終ランナー」

小売業の最も重要な役割は、メーカーが作った商品を、私たち消費者のもとへ届ける「サプライチェーンの最終ランナー」であることです。

スーパーに行けば牛乳や野菜が、コンビニに行けばお弁当や飲み物が、いつでも手に入る。この当たり前の日常は、小売業が「消費者は今、何を求めているか?」を常に考え、適切な商品を、適切な量だけ仕入れてくれているからこそ成り立っています。

まさに、私たちの生活に最も密着し、日々の暮らしを支える社会インフラとしての役割を担っているのです。

接客や売り場作りで「買う楽しさ」を演出する

小売業は、商品をただ並べて売るだけではありません。お客様との直接のコミュニケーションを通じて、「買い物をする楽しさ」を演出し、商品の価値を高めることも重要な仕事です。

- 魅力的な売り場作り:

- 商品の陳列方法を工夫したり、季節に合わせた装飾をしたりして、お客様の購買意欲を刺激します。

- 丁寧な接客:

- 商品について質問に答えたり、お客様に合った商品を提案したりすることで、満足度を高めます。

- キャンペーンの企画:

- セールやポイントアップデーといったイベントを企画し、来店するきっかけを作ります。

このように、消費者と直接触れ合えるからこそ得られる「お客様の声」を元に、日々改善を重ねていく。これが小売業の仕事の醍醐味であり、面白さと言えるでしょう。

小売店の開業については、『小売店開業の流れと必要な準備を完全解説!店舗運営と資金管理の方法を大公開!』の記事にまとめています。

2-2. 卸売業の仕事内容と役割とは?

メーカーと小売店を繋ぐ「流通のハブ」

一方、卸売業は、普段私たちの目に触れることは少ないですが、商品の流通において極めて重要な「ハブ(中継拠点)」の役割を果たしています。

考えてみてください。もし卸売業がなければ、全国のスーパーやコンビニは、お菓子メーカー、飲料メーカー、文房具メーカー…といった、数千、数万ものメーカーと、それぞれ個別に取引をしなければなりません。これは、あまりにも非効率です。

卸売業は、多種多様なメーカーから商品を一括で大量に仕入れ、それを小売店が必要な分だけ注文できるように取りまとめてくれます。これにより、小売店は一つの窓口(卸売業)とやり取りするだけで、多種多様な商品を店頭に並べることができるのです。

なぜ卸売業は必要?その社会的な存在意義

「メーカーが直接、小売店に売ればいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、卸売業には、メーカーにも小売店にもできない、独自の重要な機能があります。

- 【物流機能】

- メーカーから大量の商品を預かり、自社の倉庫で保管。小売店からの注文に応じて、全国各地へ効率的に配送します。

- 【金融機能】

- 商品の代金回収を代行したり、小売店への掛売り(後払い)に応じたりすることで、メーカーと小売店の間の金銭的なやり取りを円滑にします。

- 【情報提供機能】

- 全国の小売店から集まる販売情報を分析し、「今、何が売れているか」という市場トレンドをメーカーにフィードバックします。

これらの複雑でコストのかかる機能を一手に引き受けてくれるからこそ、メーカーは「作ること」に、小売店は「売ること」に、それぞれ専念できるのです。まさに、日本の豊かな商品流通を支える「縁の下の力持ち」、それが卸売業なのです。

第3章:【業態マップ】ひと目でわかる!いろいろな小売店の種類と特徴

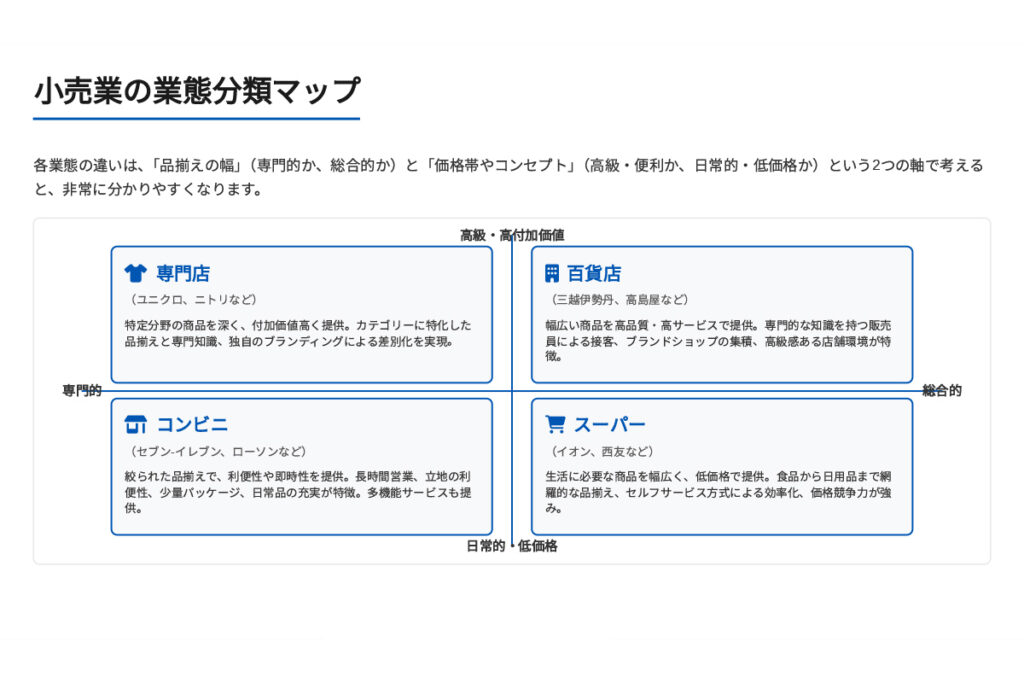

「小売店」と一言でいっても、百貨店やスーパー、コンビニなど、その種類はさまざまです。この章では、それぞれの業態がどのような特徴を持ち、市場でどのような立ち位置にいるのかを、マップと具体例を交えて解説します。

3-1. 百貨店・スーパー・コンビニ・専門店、何が違う?

各業態の違いは、「品揃えの幅」(専門的か、総合的か)と「価格帯やコンセプト」(高級・便利か、日常的・低価格か)という2つの軸で考えると、非常に分かりやすくなります。

【小売業の業態分類マップ】

このように、各業態は異なる強みを持ち、それぞれの市場で棲み分けを行っているのです。では、一つひとつの特徴を具体的に見ていきましょう。

3-2. 総合スーパー(GMS)とは? – 「イオン」「イトーヨーカドー」など

衣料品、食料品、住居関連品(家具や家電など)を幅広く取り扱う、大規模な小売店です。「General Merchandise Store」の略で、文字通り「総合雑貨店」を意味します。一つの店舗で生活に必要なものがほぼ全て揃う「ワンストップショッピング」を提供できるのが最大の強みです。

3-3. 食品スーパー(SM)とは? – 「ライフ」「ヤオコー」など

総合スーパーから、特に食料品に特化した業態です。「Supermarket」の略で、生鮮三品(青果・鮮魚・精肉)を中心に、加工食品や日配品などを扱います。地域住民の毎日の食卓を支える、最も生活に密着した小売店と言えます。

3-4. 百貨店とは? – 「三越伊勢丹」「髙島屋」など

高級ブランドのアパレルや化粧品、宝飾品、デパ地下の高級惣菜など、高品質・高価格帯の商品を対面接客で販売する業態です。贈答品(ギフト)の需要にも強く、「ハレの日」の特別な買い物の場として利用されることが多いのが特徴です。

3-5. 専門店とは? – 「ユニクロ」「ニトリ」「ヤマダデンキ」など

特定の分野(カテゴリ)の商品に品揃えを絞り、深い専門知識と豊富なラインナップで他店と差別化を図る業態です。アパレルの「ユニクロ」、家具の「ニトリ」、家電の「ヤマダデンキ」のように、その分野で圧倒的なシェアを誇る「カテゴリーキラー」と呼ばれる企業が多く存在します。

3-6. コンビニエンスストアとは? – 「セブン-イレブン」「ファミリーマート」など

比較的小さな店舗で、お弁当や飲料、日用品など、消費頻度の高い商品に絞って販売する業態です。24時間営業や駅前などの利便性の高い立地、公共料金の支払いや宅配便の受け付けといった多機能サービスを武器に、独自の地位を築いています。

3-7.【最新トレンド】無店舗型小売とD2Cとは?

ネット通販(EC)とカタログ販売

「Amazon」や「楽天市場」のように、物理的な店舗を持たずにインターネット上で商品を販売する形態です。店舗の家賃や人件費を抑えられる一方、激しい価格競争や、商品を実際に見て触れられないという弱点もあります。

メーカー直販の新しい形「D2C」

「Direct to Consumer」の略で、メーカーが卸売業や小売店を介さず、自社のECサイトやSNSを通じて消費者に直接商品を販売するビジネスモデルです。メンズコスメの「BULK HOMME(バルクオム)」や、オーダースーツの「FABRIC TOKYO」などが有名で、中間コストを削減できるだけでなく、顧客データを直接収集し、商品開発やマーケティングに活かせるのが大きな強みです。

第4章 小売店の仕事をはじめから理解する

小売店の種類がわかったところで、次はその「仕事の中身」を見ていきましょう。一見華やかに見える小売店の裏側では、どのような業務が行われているのでしょうか。ここでは、お店を運営するための基本となる4つの要素を、分かりやすく解説します。

4-1. どうやって商品を仕入れるの?(仕入れ)

お店に商品を並べるためには、まずその商品をどこかから調達する必要があります。これが「仕入れ」です。仕入れ先は、大きく分けて2つのルートがあります。

- メーカーや卸売業から直接仕入れる:

第1章で解説した通り、メーカー(作り手)や卸売業(プロ向けの問屋)と契約し、商品を仕入れる最も一般的な方法です。大量に仕入れることで価格を抑えられるメリットがありますが、ある程度の取引規模が求められます。 - 卸サイトや展示会で仕入れる:

小規模な小売店の場合、インターネット上の「卸売サイト」を利用して、少量から商品を仕入れることも可能です。また、メーカーや卸売業者が主催する「展示会」に足を運び、新しい商品を発掘するのも重要な仕事の一つです。

どの商品を、どこから、どれくらいの価格で仕入れるか。この「仕入れ」の目利きが、お店の品揃えと利益を左右する最初の重要なステップです。

4-2. なぜ在庫管理が重要なの?(在庫管理とPOSシステム)

仕入れた商品は、売れるまでお店の「在庫」となります。この在庫を適切に管理することは、小売店の生命線とも言えるほど重要です。

- 在庫が多すぎると… 商品が売れ残れば、保管スペースを圧迫し、資金繰りを悪化させる「過剰在庫」のリスクになります。特に食品など賞味期限があるものは、廃棄ロスに直結します。

- 在庫が少なすぎると… お客様が欲しいと思った時に商品がない「品切れ(欠品)」状態になり、販売の機会を逃すだけでなく、お店の信頼も失ってしまいます。

このジレンマを解決するために、現代の多くの小売店では「POS(ポス)システム」が導入されています。これは、レジでの会計時に「いつ、何が、いくつ売れたか」をリアルタイムで記録・集計するシステムです。 POSデータを活用することで、売れ筋商品を正確に把握し、最適なタイミングで最適な量だけ発注することが可能になり、過剰在庫と品切れのリスクを同時に減らすことができるのです。

4-3. どうやって売上を伸ばすの?(販売戦略と顧客管理)

商品を仕入れて並べるだけでは、売上は伸びません。「どう売るか」を考える「販売戦略」が必要です。

- 売り場作り(VMD):

- お客様が商品を手に取りやすいよう陳列を工夫したり、魅力的なPOP広告を作成したりして、購買意欲を高めます。

- プロモーション:

- セールや割引キャンペーン、ポイントアップデーなどを企画し、来店のきっかけを作ります。SNSでの告知やチラシの配布も、この一環です。

- 顧客管理(CRM):

- ポイントカードや会員アプリを通じて、お客様の年齢層や購買履歴といったデータを収集・分析します。これにより、「誰に」「何を」売るべきかが見えてきます。例えば、「このお客様は甘いものをよく買うから、新商品のケーキのクーポンを送ろう」といった、一人ひとりに合わせたアプローチが可能になります。

こうした地道な分析と工夫の積み重ねが、売上アップに繋がっていきます。

4-4. どんなスタッフが必要なの?(人材育成と業務効率化)

小売業の最前線に立ち、お客様と直接コミュニケーションをとるのは「人」、つまりスタッフです。気持ちの良い接客ができるスタッフがいるお店は、お客様に愛され、リピーターが増えていきます。

そのため、お店はスタッフに対して、商品知識や接客マナーに関する研修を行い、スキルアップをサポートする「人材育成」に力を入れる必要があります。

一方で、人手不足が深刻化する中、スタッフの負担を減らす「業務効率化」も急務です。レジ打ちや在庫確認といった単純作業は、セルフレジや自動釣銭機、在庫管理システムといったテクノロジーに任せる。そうすることで、スタッフは「お客様への丁寧な商品説明」や「魅力的な売り場作り」といった、人でなければできない、より付加価値の高い仕事に集中できるようになるのです。

良い人材を育て、その能力を最大限に活かせる環境を作ること。これが、持続的に成長する小売店の条件と言えるでしょう。

第5章 小売業のビジネスモデルと収益構造

5-1. マージンと価格設定の仕組み

小売業界の収益源は基本的に「商品の仕入れ価格」と「販売価格」の差額(マージン)です。卸売業やメーカーから仕入れる場合は、ロット数や取引条件によって仕入れ単価が変動するため、それを考慮して販売価格を設定し、店舗の利益を確保しなければなりません。具体的には、商品カテゴリーごとに標準的な利益率を定め、それに基づいて価格を決定するケースが多いです。たとえば食品スーパーの場合、生鮮品は廃棄リスクが高い分、基本的な利益率をやや高めに設定することがあります。

一方、百貨店や高級志向の専門店では、商品自体の“ブランド力”や接客サービス、店舗の場所なども加味しながら高めの価格帯を設定し、高級路線の顧客を狙うビジネスモデルを構築します。逆にディスカウントストアや、オフプライス系のアパレル小売店などは仕入れコストを極限まで下げ、薄利多売で利益を生み出す戦略をとることが一般的です。

価格設定は単純に「コスト+利益率」だけで決まるわけではなく、競合他社や需要動向、消費者の受容度など、さまざまな要因を総合的に判断して決定することが求められます。最近では、ECや無店舗型が台頭していることで価格競争が激化しているジャンルもあり、とくに家電や日用品などは、リアル店舗がネット通販とどう差別化を図るかが大きな課題となっています。

5-2. 多店舗展開やフランチャイズ戦略

小売店が事業を拡大する手段の一つに「多店舗展開」があります。スーパーマーケットやコンビニなどのチェーン店は、同じブランド・ノウハウ・仕入れルートを活用しながら地域を広げていくことで、規模の経済を活かして収益を拡大してきました。とくにコンビニ業界では、フランチャイズシステムを通じて急速に店舗数を増やし、“全国どこにでもある”という利便性を武器に成長を遂げています。

フランチャイズ契約では、本部となる企業がノウハウやブランド名、商品供給ルート、POSシステムなどを提供し、加盟店オーナーは一定のロイヤルティを支払います。こうすることで、加盟店は比較的低いリスクで独立開業ができ、本部はフランチャイズフィーを得ながら店舗網を拡大していくことが可能になります。ただし、本部とオーナーとの間でトラブルが生じることもあり、契約条件やサポート内容の透明化が社会的にも求められています。

一方、独自のブランド力を持つ専門店が多店舗展開を行う場合は、店舗ごとのコンセプトや顧客層に応じた調整が必要となるため、一括管理が難しい面があります。しかし、成功すればオリジナリティや高い付加価値を保ったまま規模を拡大できるため、利益率の高いビジネスモデルを構築しやすいと言われます。結局のところ、多店舗化に成功するかどうかは、ブランドイメージと顧客満足、そして物流・店舗オペレーションの最適化にかかっているのです。

5-3. 卸売業を兼ねる融合型の事例

近年では、小売店が卸売業の機能を兼ね備えたり、逆に卸売業が直接消費者向けに販売する形態が増えています。とくに食品関連では、“製造+小売”を一気通貫で行う企業もあります。たとえばベーカリーや菓子工房など、自前で製造設備を持ちながら実店舗を構え、さらに全国の小売店に卸すモデルを確立している例があります。こうした形をとることで、自社のブランド力を高めながら流通コストを抑え、消費者からのフィードバックもダイレクトに得られるのがメリットです。

また、フランスの高級パンチェーンや、日本発の和菓子チェーンなど、海外展開を見据えて現地で製造工場を持ち、そこから輸出や小売を行うケースも存在します。こうした融合型の業態はサプライチェーン全体を自社で管理するため、在庫リスクや商品回転率、品質管理の業務負担は増えますが、その分だけ利益率向上やブランド価値の最大化を目指せる可能性があります。

ただし、卸売業を兼ねる場合は販路拡大や取引先の獲得が必要であり、通常の小売よりも事業展開が複雑になります。メーカーと競合する局面が生まれることもあるため、どの領域で強みを発揮するか見極めることが肝要です。一方、仕入れルートを自社で持てる利点は大きく、コスト削減や独自商品の開発などで差別化に成功した例も少なくありません。

第6章 小売店の現状と今抱えている課題とは?

6-1. DX化の遅れとアナログ業務の問題

昨今、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進していますが、小売業においては対応の進捗に違いが見られます。大手のチェーン店や百貨店などは早期にPOSや在庫管理システム、顧客情報データベースなどを導入し、売上データを活用した高度なマーケティングを行っています。一方、中小規模の小売店や個人経営の店舗では、依然として手書きの伝票処理やエクセル管理など、アナログな業務に依存しているケースが珍しくありません。

アナログ業務の問題点は、まずヒューマンエラーが起こりやすいことです。集計ミスや在庫の数え間違いなどが生じると、適切な仕入れや販売戦略が立てられず、機会損失や無駄なコストが生まれてしまいます。さらに、正確なデータがなければ顧客の購買行動を把握できず、効果的なプロモーションや売り場改善が難しくなります。

また、コロナ禍以降はECやネット注文対応の需要が急増し、リアル店舗とオンラインの両立が求められるようになりました。これをきっかけに無人レジやセルフチェックアウト、モバイル注文システムなどを導入する店舗も増えていますが、設備投資やスタッフ教育には時間と資金がかかります。結果的に、中小店舗ではDX化が追いつかないまま、ネット通販や大手チェーンとの競合が激化する事態が起きているのです。

6-2. 人手不足と人材育成の問題

小売業界では長らく人手不足が問題視されており、アルバイトやパート、正社員など、幅広い労働力を安定的に確保するのが難しくなっています。特に長時間営業や夜間勤務のあるコンビニやスーパー、百貨店では、シフトを組むだけでも大きな負担となることが多いです。また、労働条件や賃金水準の面で、他業種と比較して見劣りすることが多く、若者離れが進んでいるという指摘もあります。

一方で、現場では専門知識や高いコミュニケーション能力が求められるケースも増えています。たとえば専門店での接客は、お客様の要望を正確に捉え、商品知識を的確に活かす必要があるため、単純作業とは言い難い面があります。しかし、こうした付加価値の高い業務に携われるスタッフほど人材市場でも需要が高いため、企業が獲得するハードルも上がっているのです。

そこで対策として、研修プログラムの整備やキャリアパスの明確化、評価・昇給制度の透明化など、人材育成に力を入れる小売企業が増えています。さらに、柔軟な働き方を導入して、時短勤務やフレックス制、在宅オペレーションなどを一部取り入れるケースも出てきました。小売店にとって、優秀なスタッフをどれだけ長く定着させられるかが、今後の競争力を左右すると言っても過言ではありません。

6-3. 消費者行動の変化と競合

インターネットやスマートフォンの普及に伴い、消費者の購買行動は大きく変化しました。以前は百貨店やショッピングモールに出向いてまとめ買いをするのが一般的でしたが、最近ではオンライン通販を活用して自宅にいながら商品を比較検討し、ポチッと注文してしまう人が増えています。これにより、リアル店舗の強みだった“実物を手に取って選ぶ”メリットが相対的に薄れ、ネット上のレビューや価格比較サイトが購買決定に大きく影響するようになりました。

また、コロナ禍で外出が制限されたことでEC市場が急速に拡大し、巨大プラットフォーマーやD2Cブランドが台頭した結果、小売店の市場競争はますます激化しています。とりわけ日用品や家電、アパレルなどは、ネット通販が価格や品揃えで優位に立ちやすいジャンルと言われています。しかし、その一方でリアル店舗ならではの接客体験やアフターサービス、さらには顧客同士のコミュニティ形成といった価値も見直され始めています。

このように、消費者がいつでもどこでも情報を得て商品を買える時代だからこそ、小売店は“わざわざ店舗に足を運ぶ理由”を創出する必要があります。地域密着の品揃えや体験型のイベント、店舗限定サービスなど、ネットにはない価値を打ち出していくことが重要です。競合が激化する中で、小売店は自分たちの強みや特色を再定義し、差別化戦略を明確に打ち出していく必要があるでしょう。

第7章 小売業の変化する消費者ニーズへの対応策

7-1. コミュニケーションとマーケティング手法

小売店が生き残っていくうえで、最も重要とされるのが消費者とのコミュニケーションです。従来はチラシやテレビCMなどのマスメディアが主流でしたが、近年はSNSや店舗独自のアプリ、メールマガジンなど、よりパーソナルな形で顧客に情報を届ける手段が重視されています。特に、インスタグラムやツイッターを活用して新商品やセール情報をこまめに発信するといった取り組みは、多くの企業や小売店で一般化してきました。

また、リアル店舗とオンライン上でのコミュニケーションを連動させる“OMO(Online Merges with Offline)”の考え方も注目を集めています。たとえば、店舗で見つけた商品をスマホでスキャンすると、公式ECサイトで詳細情報が得られるようにする、あるいはメーカーとの共同企画でSNSキャンペーンを行うなど、デジタルとリアルを融合させたマーケティング施策が増えてきたのです。

こうした施策では、販売データと会員情報を紐づけた管理が必要不可欠になります。実際にどの顧客がどのような商品を好んで購入しているのかを把握すれば、次回はその顧客の趣味・嗜好に合わせたクーポンやおすすめ情報を提案することも可能です。小売店がネット通販に対抗するうえでも、きめ細やかなコミュニケーション戦略は不可欠と言えるでしょう。

7-2. オムニチャネルとEC連携

近年、リアル店舗だけでなくECサイトやモバイルアプリなど、複数のチャネルを統合的に活用する「オムニチャネル」が急速に普及しています。これは消費者が店舗に足を運んでも、オンラインにアクセスしても、同じサービスレベルやブランド体験が得られるようにするという考え方です。たとえば、店舗で気に入った商品をオンラインで注文できる“取り寄せサービス”や、ECで購入した商品を店舗受け取りにする“クリック&コレクト”といった仕組みがこれに当たります。

オムニチャネルを成功させるには、在庫情報や顧客データをリアルタイムで共有・管理できるシステムが必要です。たとえば、どの店舗にどれだけ在庫があるのか、ECサイトから注文が入った際にどの拠点から発送するのか、といった業務フローを円滑に回すためには、データの一元化が欠かせません。大手百貨店や総合スーパーなどは、すでにオムニチャネル対応を進めており、消費者行動の多様化に合わせて柔軟にサービスを提供しています。

ただし、中小規模の小売店や個人商店では、オムニチャネル導入に際してコスト面や運用リソースの問題がネックになることもあります。そこで、複数の小売店舗が共同でECモールを立ち上げたり、SNSを活用して簡易的な受注システムを構築したりするなど、段階的にオムニチャネルを取り入れる事例も見られます。競合が激しい時代だからこそ、リアルとオンラインの両方を有効活用する姿勢が重要になっているのです。

7-3. 顧客満足度を高めるサービス戦略

ネット通販と小売店の大きな違いの一つが、“対面”ならではの接客体験です。アパレルやコスメなどの専門店では、スタッフによる商品説明や試着サポートが顧客満足の向上に直結します。たとえば、プロの美容部員がいるコスメショップでは、自分に合う化粧品やスキンケア方法を教えてもらえるため、“わざわざ店舗に行く”価値が生まれます。また、DIY系の専門店やホームセンターでは、作業手順のアドバイスや実演販売を行うなど、体験型の接客でリピーターを獲得している例も少なくありません。

さらに、ポイント制度や会員ランク制度を充実させることで、定期的に店舗を利用してもらいやすくなります。会員特典として限定セールや先行販売、特別イベントへの招待などを用意すれば、よりロイヤルティの高い顧客を育成しやすいでしょう。実際、多くの企業が独自のポイントカードやアプリを展開し、定期的に来店してポイントを貯めたいと考える消費者の心理をくすぐる工夫を行っています。

一方、店舗の立地や営業時間など、物理的な制約を感じさせないサービスも注目されています。具体的には、24時間営業のコンビニを活用した受け取りサービスや、駅ナカのロッカーでの受け取り、外出先でも商品をチェックして取り置きできるモバイルアプリなどの事例が挙げられます。こうしたサービスを組み合わせることで、顧客の生活パターンに合わせた柔軟なショッピング体験を提供できるのです。

第8章 小売店におけるDX推進と管理ツールの活用

8-1. 在庫管理システムとPOSレジの導入メリット

DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、小売店でも業務全般をデジタルツールで一元管理し、効率化を図ろうとする動きが加速しています。代表的なのが在庫管理システムとPOSレジの導入です。従来の手書きやエクセルでの管理では、売上データとの連動が難しく、常に最新の在庫数を正確に把握するのが困難でした。しかし、POSレジを使えば、商品が売れたタイミングで在庫を自動的に更新することができ、仕入れの適正化や品切れの防止につなげられます。

また、POSレジに蓄積される販売履歴は、そのままマーケティングデータとしても活用可能です。例えば、商品ごとの売上推移や時間帯別の購入数、客単価などを定期的に分析すれば、どの時間にどの商品がよく売れるのかが一目瞭然になります。そうした情報をもとに棚割りを変更したり、セールのタイミングを調整したりすることで、効率的に売上アップを目指せるのです。

さらに、消費者やスタッフにとっても、POSレジの導入は利便性が高いと言えます。バーコードスキャンによる素早い会計処理は、レジ待ちの時間を短縮し、スタッフの業務負荷を軽減する効果が期待できます。レジ業務が省力化されれば、その分、接客や売り場作りなどの付加価値の高い仕事にスタッフを配置することができ、小売店全体のサービス品質を底上げできるでしょう。

8-2. 顧客情報管理とマーケティングオートメーション

近年、多くの企業が顧客情報をデータベース化し、顧客ごとの購買履歴や反応をモニタリングしています。小売店においても、顧客管理システム(CRM)を導入することで、いつ・どこで・何を・いくらで買ったのかを詳細に把握できるようになります。たとえばポイントカードを発行し、会員として登録してもらう仕組みを作れば、店舗側は顧客の属性や購入履歴を把握し、個別のクーポンやお知らせを送信するといった戦略を実施できます。

マーケティングオートメーション(MA)ツールを活用すれば、購買履歴やWeb閲覧履歴に応じて自動でキャンペーンメールを配信したり、一定期間来店がなかった顧客に対してフォローメールを送るなど、きめ細かい接点づくりが可能です。こうした手法はECサイトではすでに一般化していますが、リアル店舗でもオムニチャネルとの連携で大きな効果を発揮することがわかっています。

ただし、顧客データを扱う以上、個人情報やプライバシーの保護に気を配る必要があります。データを安全に保管し、不正アクセスや情報流出を防ぐ対策はもちろんのこと、顧客が自分の情報を提供したくなるようなメリットを提供する仕組みづくりが重要です。例えば会員限定のセールや、誕生日クーポンなどを用意すれば、顧客側も進んで会員登録をしようという意欲が高まるでしょう。

8-3. データ分析による業務改善と予測

小売業者にとって、ビッグデータやAIを活用した先進的な分析技術は、今や注目すべきテーマの一つです。膨大な販売履歴を日々蓄積しているにもかかわらず、それを活かしきれていない小売店は多いのが実情です。しかし、データ分析のノウハウを身につければ、需要予測や適正在庫の確保といった効果的な取り組みが可能となります。たとえば、天候やイベント、過去のトレンドなど多様な要因をアルゴリズムで学習させることで、特定時期の売上予測を高精度で行い、発注の最適化を実現した例もあります。

また、店舗における顧客の動線や棚前での滞在時間などを計測し、売り場配置を改善する小売店も増えています。こうした取り組みは、形態を問わず必要とされており、大型の百貨店からコンビニ、専門食料品店まで幅広く導入が進んでいます。データが示す事実とスタッフの現場感覚を掛け合わせることで、より合理的かつ魅力的な売り場を作り上げることができるでしょう。

一方、データ活用には一定のコストや専門人材が求められます。小売店が単独で高度なAI解析を行うのはハードルが高い場合もあるため、外部のコンサルティング企業やシステムベンダーと連携するなどして段階的に導入するケースが一般的です。最終的には、どれだけ正確かつ迅速に購買予測や在庫管理を行い、消費者の潜在ニーズを先取りできるかが、次世代の小売で勝ち抜くカギとなるでしょう。

第9章 小売企業の成功事例とビジネスモデルの進化

9-1. 大手百貨店のリブランディング戦略

長年にわたって日本のショッピング文化を牽引してきた百貨店ですが、ECの台頭や消費動向の変化を受け、従来のビジネスモデルでは厳しい局面を迎えています。そのため、各社がリブランディング戦略に乗り出し、新たな顧客層の開拓や既存顧客との関係強化を進めています。たとえば、若い世代を取り込むためにポップカルチャーやインフルエンサーを活用したイベントを開催し、デパ地下など食を中心とした体験型の売り場を強化する動きが目立ちます。

また、店舗独自のECサイトやアプリの開発を加速させ、オムニチャネル体制を整えることで、リアルとオンラインをシームレスにつなぐ施策も活発です。大手百貨店のなかには、自社サイトで商品を購入した顧客が、実店舗のラウンジで商品を受け取れるサービスを展開するなど、斬新な試みを進める企業もあります。こうした流通戦略の再設計は、百貨店に限らず小売全般で求められており、業界をあげてDXに取り組む事例として注目されているのです。

9-2. 専門店が行う差別化アプローチ

一方で、特定の分野や商品カテゴリーに特化した専門店は、専門性や独自のブランド価値を強みに顧客を引きつけています。たとえば高級チョコレート専門店は、期間限定フレーバーや産地別カカオの特徴を前面に押し出し、知識豊富なスタッフが接客を行うことで、他では味わえない購買体験を提供しています。こうした店舗には、“わざわざ買いに行きたい”と考えるファンが付きやすく、リピーターを通じて安定した売上を確保できるのが魅力です。

また、アウトドア用品やコスメなどのジャンルでも、専門知識を駆使したアドバイスやSNSを活用した情報発信を行うことで、消費者の“買う前のリサーチ行動”をサポートしています。レビューや口コミを上手に活用しながら、自社ブランドを強化する戦略をとることも一般的です。特にオンラインレビューと実店舗での体験を組み合わせることで、ネット通販だけでは得られない“実際に試して納得する”価値を提供し、小売業の存在意義を高めています。

差別化アプローチのポイントは、自社の強みや専門性を際立たせつつ、ターゲット顧客に合った商品ラインナップやサービスを揃えることにあります。規模的には小さくても独自のファン層を形成できれば、価格競争に巻き込まれずに、安定したビジネスモデルを築くことが可能です。

9-3. 新興企業やスタートアップのイノベーション

近年、D2C(Direct to Consumer)ブランドをはじめとする新興の小売系スタートアップが急速に増えています。従来のように卸売業を介さず、メーカー機能と販売チャネルを一体化させて、ネットを通じて直接顧客にアプローチする形態が注目されているのです。例えば、化粧品のサブスクリプションモデルや独自の成分設計を行う健康食品ブランドなどは、製造から販売までを自社で一貫して管理し、中間コストを抑えながら付加価値の高い商品を提供しています。

このようなスタートアップはSNSやインフルエンサーマーケティングを駆使し、短期間でファンコミュニティを形成することに成功するケースが多いです。さらに、リアル店舗をポップアップとして期間限定で展開し、消費者に直接商品を体験してもらうことでブランドの信頼度を上げる戦略が活発化しています。いわば、オンラインとオフラインを柔軟に使い分ける新しい業態であり、伝統的な小売店の概念を大きく変える可能性を秘めているといえるでしょう。

こうした革新的な事業モデルは、大手企業にとっても無視できない脅威であり、また刺激にもなっています。大手がスタートアップに出資したり、逆にベンチャーを買収したりする動きが加速しているのは、イノベーションを自社に取り込む意図があるためです。今後も小売業界では、新興企業の創造性と大企業の資本力・物流ネットワークが融合することで、さらなる進化が期待されます。

第10章 小売店の将来性と今後の業界展望

10-1. 新たな店舗形態とテクノロジーの融合

現在、小売店では様々な新技術が取り入れられ、売り場や運営のあり方自体が大きく変化しています。その最先端として注目されるのが、無人決済やAIを活用した店舗の登場です。センサーやカメラを用いた自動会計システムは、顧客が商品を手に取って店外に出るだけで決済が完了する仕組みを実現しており、人手不足やレジ待ち時間のストレスを解消してくれます。こうした技術は将来的にコンビニやスーパーマーケットなどさまざまな業態に広がり、従来の接客スタイルとは違いを持つユーザー体験を提供すると期待されています。

また、VRやARの活用も進んでおり、リアルな店舗空間とデジタルの情報を融合させた新しいショッピング体験が模索されています。たとえばアパレルの専門店では、ARを使って鏡の前に立つだけで自分の体型に合わせたフィッティングイメージを表示し、サイズ選びをスムーズにするサービスが試験導入されています。さらに、棚に近づくだけでおすすめアイテムの情報が画面に表示されるなど、消費者とのインタラクションを強化する動きが見られます。

こうしたテクノロジーの融合によって、小売業は“商品を売る”だけでなく、新たな体験をデザインする段階に突入しているといえるでしょう。大規模チェーンだけでなく、個人経営の小規模小売店でも低コストで導入できるソリューションが増えれば、さらに普及が進む可能性があります。

10-2. 国際展開とグローバル市場

国内市場が成熟しつつある中で、新たな成長エンジンとして海外市場への進出を目指す小売店も増加傾向にあります。特にアジア圏は人口増加や所得水準の向上に伴い、豊かな消費需要を抱える地域として注目されています。日本の百貨店や専門型ショッピングセンターが海外に店舗を展開し、日本製品やサービスを訴求するケースも増えています。これによって現地での売上拡大だけでなく、“メイド・イン・ジャパン”に対するブランドイメージを高める効果も期待できます。

しかし、グローバル展開には言語や文化、商習慣の違いなど、多くのハードルが存在するのも事実です。現地の消費者が何を求めているのかをしっかりリサーチし、商品ラインナップやサービス内容を現地仕様にアレンジすることが必要不可欠となります。さらに、物流や関税の問題など、国際的な流通経路をどう確立するかも大きなポイントです。安定した卸売業パートナーの確保や、現地政府の法規制への対応など、事前準備を念入りに行わないと失敗するリスクが高まるでしょう。

それでも、海外へ進出することで得られるビジネスチャンスは非常に大きいと言えます。成功事例では、現地の文化と融合しながら日本ならではの管理手法や接客文化をアピールし、ブランドの差別化に成功しているケースが多いです。国内市場だけに依存せず、海外にも視野を広げることは今後の小売業界において重要な成長戦略の一つとなっています。

10-3. 地域密着型ビジネスの可能性

一方、グローバルに展開するだけが成長の道ではありません。むしろ、特定の地域に根差した“地域密着型”ビジネスで存在感を発揮する小売店も増えています。地域密着型の店舗は、地元の生産者やメーカーと直接連携し、農産物や特産品など魅力的な商品を積極的に仕入れることで、ローカルコミュニティと強い結びつきを作り出すことが可能です。消費者側にとっても、“地元のものを買って地域を応援できる”という付加価値が得られるため、他のチェーン店との差別化に繋がります。

また、地域のイベントや祭りと連携した独自のキャンペーンを展開すれば、地域住民の交流の場としても機能します。近年は移動販売や地元商店街との共同企画など、小規模だからこそ柔軟に試せる取り組みが注目を集めています。さらにDXの活用によって、オンライン受注や配送サービスを合わせて提供し、近隣住民だけでなく少し離れた顧客にも商品を届ける試みが行われています。

人口減少や高齢化が進む地域においては、小売店が“ライフライン”としての役割を担う場面も少なくありません。たとえばコンビニではクリーニング受付や郵便の代行など、多彩な生活支援サービスが提供されています。地域コミュニティとの結びつきを強めることで、大型チェーンやネット通販ではカバーしきれない細かなニーズに応えられるのが、地域密着型小売ビジネスの大きな強みです。

第11章 小売店を支える人材確保と育成のポイント

11-1. 採用戦略と教育プログラム

小売業者にとって、“人材”は最も重要な経営資源の一つです。とりわけ販売現場で接客を担当するスタッフが十分に確保できなければ、店舗の運営やサービス品質に深刻な影響が及びます。そのため、小売店は新卒・中途を問わず多様な採用チャンネルを模索し、適切な人材を確保する戦略を練っています。合同説明会やインターンシップ、SNSでの採用広報など、ターゲット層に合った手段を組み合わせることが重要です。

しかし、採用できた人材を適切に育成し、戦力化するためには、体系的な教育プログラムが必要となります。まずは基礎知識として、商品管理や接客マナー、店舗オペレーションなどの研修を行うのが一般的です。さらに、専門店などでは商品カテゴリーに関する知識(アパレルならファッション理論、家電なら機能比較など)を深める研修が必須となるケースもあります。座学だけでなく、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて、実際の売り場で指導やロールプレイングを行うことで、スタッフのスキルアップを促すことができます。

人材育成には時間やコストがかかりますが、スタッフの成長が直接的に顧客満足度や売上増加に繋がるため、長期的な視点で取り組むことが大切です。加えて、研修内容やキャリアステップを明確化し、スタッフが将来像をイメージしやすくすることで、離職率の低減にも寄与するでしょう。

11-2. モチベーション管理と定着率向上

小売店の業務は、接客やレジ対応だけでなく、商品陳列や在庫補充などのルーティンワークも多いため、スタッフがモチベーションを保ちづらい面があります。しかし、モチベーションを失ったスタッフの増加は、サービス品質の低下やクレームの増加につながるリスクをはらんでいます。

そこで近年は、スタッフ同士の情報共有や意見交換の機会を増やし、働きやすい職場づくりを推進する動きが活発化しています。具体的には、定期的な面談でスタッフの悩みや希望をヒアリングし、シフトや業務内容を柔軟に調整するなどの取り組みが挙げられます。評価制度についても、単に売上目標の達成度だけを見るのではなく、接客態度やチームワークなど多面的に評価する仕組みを導入する企業が増えています。

また、キャリアアップの道筋を示すことで、“頑張れば昇給やポジションアップができる”というモチベーションを引き出すのも効果的です。アルバイトから正社員登用へのルートを整備したり、店長やバイヤー、SV(スーパーバイザー)など専門性の高い職種への社内転籍を促すなど、多彩なキャリアパスを用意する小売チェーンも増加傾向にあります。こうした取り組みが結果的に定着率を向上させ、店舗運営を安定させる要因となるのです。

11-3. 外部リソースや人材派遣の有効活用

人手不足が慢性化する中で、外部のリソースを活用することも一つの方法です。具体的には、人材派遣会社からの短期スタッフや専門スキルを持つ人材の活用、業務委託などが挙げられます。小売店にとっては急なシフト欠員や繁忙期の人手を確保しやすく、また新規スタッフの教育コストをある程度削減できるメリットがあります。

ただし、人材派遣を利用する場合は、契約内容の明確化やスタッフへのフォロー体制の整備が重要です。派遣スタッフが商品の陳列方法やレジ操作を誤ってしまうと、店舗全体の業務効率や顧客満足度に影響を及ぼす可能性があります。そのため、事前の研修やマニュアルの共有、派遣先担当者との定期的なコミュニケーションが欠かせません。派遣スタッフの方がスムーズに馴染めるような仕組みを整えることで、より高いパフォーマンスを引き出すことができます。

他にも、外部企業とのコラボレーションによるシェアスタッフ制度など、新しい働き方の模索が進んでいます。特に地域密着型の小売店では、近隣の商店や飲食店と連携してシフトやスタッフを融通するケースもあり、互いの人手不足を補完し合うことで地域経済を活性化させる取り組みが注目されています。

第12章 まとめ:今後の小売店を取り巻く環境と持続的成長に向けて

12-1. 企業としての社会的役割とステークホルダー

ここまで見てきたように、小売店は単なる“商品を売る場所”ではなく、地域の生活インフラとしての役割や、消費者との接点を創出する重要な社会的存在です。近隣住民、地元メーカーや生産者、スタッフ、投資家など、多様なステークホルダーとの関係性の上に成り立っているのが小売業の特徴とも言えます。たとえば環境負荷の低減を目指す取り組みや地元産品の積極調達、バリアフリーへの対応など、店舗が取り組む社会貢献活動は今後ますます求められるでしょう。

小売企業としては、これらのステークホルダーにとってのメリットを明確化し、相互にwin-winな関係を築く必要があります。販売の利益のみを追求するのではなく、地域社会や消費者への価値提供や従業員の働きがいなど、より広い観点から経営判断を行うことが、持続的な成長を実現するうえで欠かせない視点となります。

12-2. 課題克服のための実践的アプローチ

小売業界が抱える課題としては、DXの遅れや人手不足、競合の激化などが挙げられます。しかし、これらの課題はアプローチ次第で新しいビジネスチャンスに変えられる可能性も秘めています。たとえば、DXを遅れて導入する代わりに、最新のシステムをいきなり採り入れる“後発利得”を得ることができますし、人手不足を契機に業務プロセスの見直しや自動化システムの導入を進め、結果的に効率化やサービス品質の向上を達成するケースもあるでしょう。

また、競合他社との差別化に成功すれば、ネット通販や大型チェーンが持たない独自の価値を打ち出せます。具体的には、専門店のこだわりや地域特化型サービス、スタッフの高い接客スキルなどを強みにすることで、“ここでしか買えない”“ここだからこそ買いたい”と思わせる店舗体験を提供できます。こうした実践的アプローチを継続的に行い、常に改善を積み重ねることが大切です。

12-3. 未来に向けたイノベーションと展望

これからの小売店は、デジタル技術を積極的に取り入れつつ、リアル店舗ならではの付加価値を再定義していく段階に入ります。無人店舗やロボット接客、AIによる需要予測など先進テクノロジーが登場する一方で、対面での温かい接客や地域に根差した催事など、人間ならではの要素も重要性を増しています。つまり、デジタルとアナログの融合こそが、小売業界の次なるキーポイントになると考えられます。

さらに、サステナビリティやエシカル消費の考え方が広まり、環境負荷や社会的課題への取り組みが消費者の購買行動に影響を与えるようになりました。これに対応するため、仕入れの透明性や生産者との関係性を開示するなど、企業としての姿勢を積極的に発信していく必要があります。すでに一部の小売店では、商品の生産者情報をデジタルで表示し、トレーサビリティを確保する試みも進んでいます。

総じて、小売店は急速に変化する市場環境の中で、柔軟性と独自性を発揮できるかどうかが勝負の分かれ目になります。テクノロジーとの融合やグローバル化、地域密着の深化といった多角的な視点から自店の強みを磨き続けることで、今後も多様な顧客ニーズに応えながら成長していくことが期待されます。これまで以上に流通や業務プロセスを再点検し、形態や業態の垣根を超えてイノベーションを追求する姿勢こそが、未来を切り拓く鍵となるでしょう。

以上で、第1章から第12章までの内容をお届けしました。これまで解説してきた各章を通じて、「小売店とは」何か、その販売構造や流通の仕組み、運営のノウハウ、そして今後の進化と可能性について多角的に捉えていただけたのではないかと思います。急速に変化する社会の中で、小売業界はこれからも新たなチャレンジとイノベーションを生み出し続けるでしょう。