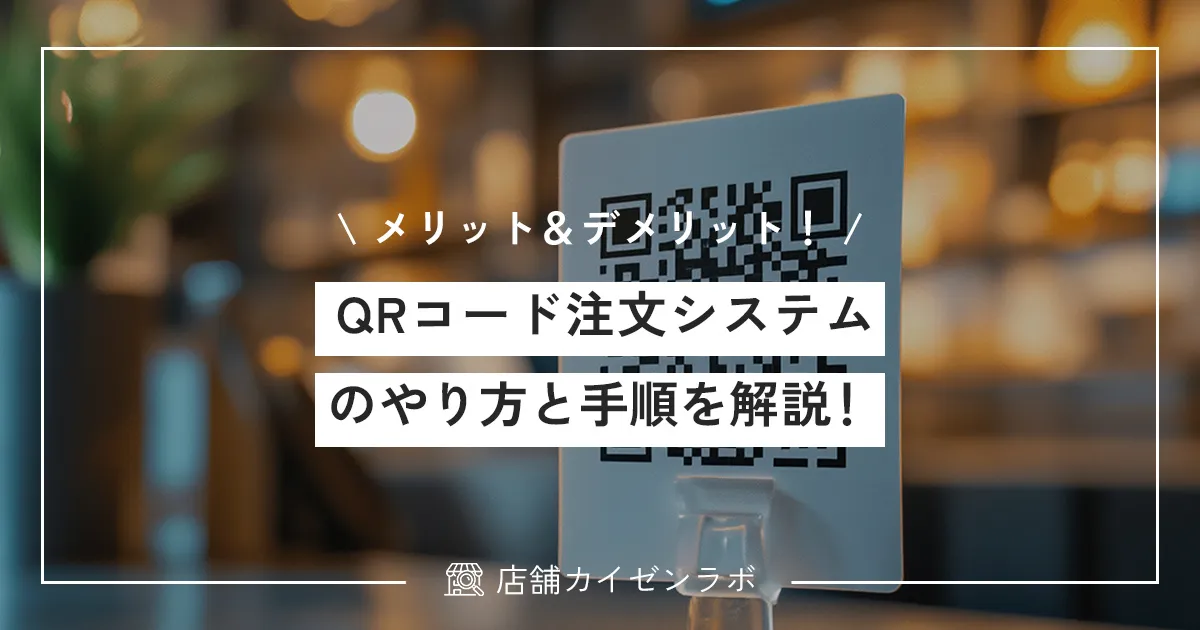

第1章. 飲食店の「QRコード注文・QRオーダー」とは?

1-1. QRコードを使った新時代のセルフオーダーとは

QRコード注文(以下、QRオーダーとも呼称)は、従来のやり方と異なり、飲食店のテーブルやカウンターに設置されたQRコードを顧客がスマホで読み取り、表示されるオンラインメニューから直接注文を送信する新しいシステムです。注文内容はそのままキッチンやPOSに連携可能なため、スタッフが手動でオーダーを聞き取ったり、タブレット端末を設置したりする必要がないのが大きな特徴となっています。

これまでのやり方では“セルフオーダー”といえばテーブルに固定されたタブレット端末を使う形式が主流でしたが、近年はQRコードを活用した方法が注目度を高めています。理由としては、店舗側が端末を大量に用意する必要がなく初期費用や管理コストを大幅に抑えられること、そして多くの利用者がスマホを当たり前に所持している状況が大きいでしょう。

1-2. QRオーダーの全体像を端的に整理する

- 注文フローの効率化:QRコードをスキャンすると、そのままメニュー表示 → タップオーダー → キッチンへ自動送信

- 紙メニュー不要:メニュー表の印刷コスト削減や、新メニュー投入・価格改定のたびに印刷し直す手間を大幅に軽減

- 顧客の自分ペース注文:接客スタッフを待つ必要がなく、飲食中に思い立った瞬間に何度でも注文可能

- 導入の手軽さ:Wi-Fi環境やQRコードの印刷物の用意だけでスタートできる場合が多く、タブレット端末よりハードルが低い

- POSや在庫管理システムとの連携:QRコードで受け付けたオーダー情報を、そのままPOSに反映したり、在庫数をリアルタイムに管理できる機能があるものも

こうした背景から、QRコード注文は「顧客満足度と店舗オペレーションの両方を向上できる手段」として注目されています。一方で、スマホ操作に不慣れな顧客への対応や通信トラブルなど、新たな課題が出てくることも事実です。まずは全体像を押さえた上で、次章から“タブレットオーダーとの具体的な違い”や“実際に導入するときのやり方”を詳しく見ていきましょう。

第2章. QRコード注文とタブレットオーダーの違いを比較してみる!

従来のやり方と比較すると、QRオーダーとタブレットオーダーはともに“セルフオーダー”に分類されますが、両者の根本的な違いは「お店側が端末を用意するかどうか」にあります。タブレットオーダーでは各テーブルに1台ずつタブレットを設置し、顧客はその端末を操作して注文を行います。一方、QRオーダーは顧客自身のスマホを活用するため、店舗が高価な専用機器を買いそろえる必要がありません。

また、機能面の違いとしては、タブレットオーダーの場合は端末を一括管理しやすいという利点がありますが、故障時の修理対応や清掃などのメンテナンスが必須です。QRオーダーは“機材管理不要”というメリットがある反面、“顧客のスマホ環境に依存”というデメリットもあります。Wi-Fiが不安定だったり、スマホ操作のやり方が苦手な方が多い地域・客層の場合は、導入ハードルが上がる可能性があります。

▼簡易比較表

| 項目 | タブレットオーダー | QRコードオーダー |

|---|---|---|

| 初期導入コスト | タブレット端末の購入・設置が必要(高め) | QRコード印刷物の作成のみ(低め) |

| 故障・清掃・管理 | 端末の維持管理が必要 | スマホ環境は顧客側なので店舗管理は最小限 |

| 操作性 | ボタンが大きく年配客にも比較的やさしい | 慣れたスマホ操作を使うが、Wi-Fi環境や端末依存が大きい |

| メニュー変更の柔軟性 | システム管理画面で編集、反映はそれなりに容易 | 複数の店舗・メニューを瞬時に更新できる |

筆者の体験談:

私自身、都内で小規模の居酒屋を運営していますが、最初はタブレットオーダーを導入していました。ところが、3年ほど使ううちに端末のバッテリー交換や故障が頻発し、その修理費用も地味にかさむように。とくに忙しい週末に端末が急に動かなくなると、スタッフが紙メニューや口頭対応に戻らざるを得ず、オーダーミスや混乱が増えました。

そこで思い切ってQRコード注文のやり方へ切り替えを行ったところ、店舗側が管理すべき“物理的な端末”がゼロになり、修理の手間や清掃時間も大幅に減らせました。結果、管理コストはタブレット時代に比べ約30%ほど抑えられた計算です。さらに、メニュー変更をする際も、手元の管理画面でサッと内容を更新すればすぐに反映できるため、メニュー差し替えの印刷費すら削減。顧客からの反応もおおむね好評で、「自分のスマホで注文できるから操作が楽」「紙メニューやタブレットを介さないで済むので衛生面でも安心」といった口コミが増えました。

もちろん、導入直後は「スマホなんか持っていないから注文できない」というケースや、「QRコードが読み取れない」といったトラブルもありましたが、レジ横に数枚のタブレットをあらかじめ予備で置いておく、あるいはスタッフがサポートするやり方をを用意するなどの工夫で対応し、現在ではほとんど苦情はありません。

第3章. QRコード注文が持つ3つのメリット

3-1. メニュー編集が柔軟:頻繁に変わる商品にも即対応

QRコード方式のメリットとしてまず挙げたいのが、メニュー編集の柔軟性です。タブレットを設置している場合でもある程度の編集は可能ですが、端末のOSやアプリ更新、ソフトウェア調整などでタイムラグが発生するケースがあります。一方、QR方式のやり方では「webページ上のメニュー」を直接操作するだけなので、期間限定メニューや原材料の変更に瞬時に対応できます。

たとえば居酒屋などでは、日替わりのおすすめ料理や旬の食材を活かしたメニューが頻繁に変わることがあります。紙メニューを毎回刷り直すのは手間とコストがかかりますが、QRコード注文のやり方なら店舗管理画面で商品登録をサッと切り替えるだけ。作業時間も最小限で済むうえ、追加コストもほとんど発生しません。

3-2. 同時操作可能:複数人が一斉にオーダーしてもOK

タブレットオーダーの場合、テーブルに一台しかないため、「飲み物だけ先に頼みたい」「いや、デザートも一緒に見たい」など複数人の意見があると、誰がタブレットを操作するかで少し気を遣うことがあります。その点、QR方式のやり方ではグループ全員が自分のスマホでメニューを開き、好きなタイミングで注文が可能。特に大人数の宴会やファミリー層など複数の要望が同時に出やすい場面でも、スムーズにオーダーを入れられます。

さらに、同時入力があった場合でもシステム側でオーダーをしっかり集計して管理してくれるため、二重注文やタイミングのズレなどが起きにくく、スタッフも顧客もストレスを感じにくいのが利点です。

3-3. 端末管理が不要:タブレットを置くスペースも故障リスクもゼロ

端末管理の煩雑さがないことは、QRコード注文の最大級のメリットといえるでしょう。タブレット方式では、端末の初期費用だけでなく、バッテリー交換やOSアップデート対応、故障修理などの負担が続きます。特に客席数の多い大箱の店舗では、タブレットの台数が増えるほど管理が大変になり、清掃に手間がかかるケースも出てきます。

QRコード注文なら、店舗側で管理すべきハードウェアはほぼ皆無。顧客がスマホを使うので、端末の保守やメンテナンスは必要ありません。場所を取るタブレットスタンドも不要なので、テーブルスペースを有効活用できると同時に、故障や盗難の心配もほとんどなくなるのです。

QRコード注文で効率化を図る際は、他のオペレーション改善方法『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』も併せて検討すると効果的です。

第4章. 飲食店のQRコード注文の導入手順と具体的なやり方

4-1. サービス選定前にやっておきたい店舗の現状確認

QRコード注文を導入する際、最初に行うべきは店舗のオペレーションや客層の洗い出しです。現状の問題点や要望をリストアップし、「どの場面でセルフオーダー化するやり方にするのか」「導入目的は何か」を明確にしておくと、後のシステム選定がスムーズになります。

例えば以下のポイントをチェックするとよいでしょう。

- 客層のデジタルリテラシー:学生や若年層が多いならスマホ利用率は高く、大きな障壁は少ない。一方、高齢者がメイン顧客の場合、紙メニューも残すなどハイブリッド対応を検討する

- ピークタイムの稼働状況:ランチやディナーの混雑時にオーダーミスが起こりやすいなら、QR方式で注文業務を軽減し、スタッフが他業務に集中できるようにする

- Wi-Fi・ネットワーク環境:店舗面積に対して十分な電波強度があるか、複数台が同時接続しても問題が起きないかなど、事前にテストする

こうした事前確認をもとに、“どんなQRオーダーシステム”が最適か絞り込んでいきます。無料プランの有無や決済機能の有無、POS連携など、必要な機能要件を洗い出すことが重要です。

QRコード注文の成功には、安定したWi-Fi環境の整備『店舗・飲食店におすすめのフリーWi-Fi徹底比較!導入に必要な準備から設置方法まで大公開!』も重要なポイントです。

4-2. システム導入時の「初期設定」と事前準備

システムの契約が決まったら、メニュー登録やテーブル情報の設定、QRコード発行などの初期設定のやり方を実行します。具体的には次のようなフローが一般的です。

- アカウント開設

- 公式サイトや導入代行業者を介してシステムアカウントを取得

- サブスクリプション型(月額課金)が多いが、中には無料プランのあるケースも

- 公式サイトや導入代行業者を介してシステムアカウントを取得

- メニュー表・オプションの登録

- ドリンク、フード、サイドメニューなどをカテゴリー分けして登録

- 店舗特有のカスタマイズ(トッピング設定やサイズ選択など)が可能かチェック

- ドリンク、フード、サイドメニューなどをカテゴリー分けして登録

- テーブルID/QRコードの生成

- システム側でテーブル番号ごとのQRコードを自動生成

- 発行後は印刷し、テーブルや壁面に設置する

- システム側でテーブル番号ごとのQRコードを自動生成

- POS連携など追加機能の設定

- レジ打ちがスムーズになるよう、会計処理や在庫管理システムとの連携をオプションで設定

- 売上データが即時反映されるシステムなら、在庫数の自動引き落としなど管理が効率化

- レジ打ちがスムーズになるよう、会計処理や在庫管理システムとの連携をオプションで設定

この段階で、スタッフの研修資料や顧客向けの案内ポップを作成しておくと、実際に運用を開始した際の混乱を最小限に抑えられます。

QR注文とPOSシステムの連携には、最適な決済端末の選定『【2025年最新版】オールインワン決済端末を徹底比較!コスパ最強のおすすめ端末8選もご紹介!』も欠かせません。

4-3. スムーズな運用を実現するスタッフ研修ポイント

導入直後に起こりがちなトラブルは「スタッフがQRコード注文のやり方をよく理解していない」ことが原因だったりします。よって研修やマニュアル整備は非常に重要です。以下のような研修項目を設定すると効果的です。

- 顧客への簡易説明手順

- テーブルに案内シールやPOPを置きつつ、初めての利用客へはスタッフが簡単に声かけをする

- 「スマホのカメラかQRリーダーアプリで読み取るやり方でメニューが表示されます」といった具体的な案内フレーズを統一

- テーブルに案内シールやPOPを置きつつ、初めての利用客へはスタッフが簡単に声かけをする

- QRコードが読み取れない場合の代替手段

- スマホの機種によっては読み取りがうまくいかないこともあるため、紙メニューや店内設置のタブレットを準備しておく

- スマホ操作が苦手な顧客には、スタッフ代行で注文を入力するなどの対応策を確立

- スマホの機種によっては読み取りがうまくいかないこともあるため、紙メニューや店内設置のタブレットを準備しておく

- オーダーミスやダブル注文の確認方法

- システム画面上で“テーブルごとの注文状況”をリアルタイムに把握できるか確認

- 万一の入力重複や追加注文の取消など、現場で即対応するやり方を周知

- システム画面上で“テーブルごとの注文状況”をリアルタイムに把握できるか確認

こうした研修を行うことで、スタッフがシステムの流れをしっかり理解し、顧客に対する説明もスムーズになるため、導入後のクレームを減らすことにつながります。

第5章. 飲食店のQRコード注文のやり方や運用でよくあるトラブル

5-1. 「スマホ操作がめんどう」「システム障害が心配」よくある不満事例

QRコード注文の導入で最も多いクレームは、「スマホの操作がわかりにくい」「読み取りがうまくできない」といったデジタル面の不便さです。特に高齢者や普段からスマホに慣れていない顧客が多い店舗では、システムそのものを使いこなせないという声が出ることがあります。また、「QRコードが印刷してある位置がわかりにくい」「やり方の案内が不十分で、結局店員を呼ぶことになる」といった不満もあるでしょう。

さらに、Wi-Fi環境の不具合やシステム障害が発生した場合、全テーブルが注文できず業務がストップしてしまうリスクも。紙メニューや口頭注文への切り替えを用意していない店舗だと、こうしたアクシデントに弱いのが課題です。

5-2. 現場で考えるべき対策:操作案内やハイブリッド運用

- 案内POPや操作ガイドの整備

- テーブル上に「QRコードの読み取りのやり方」をイラスト付きで載せる

- 店員が口頭でも「カメラ起動 → QRコードにかざす → サイトにアクセスして注文」のやり方を伝える

- テーブル上に「QRコードの読み取りのやり方」をイラスト付きで載せる

- スタッフのサポート体制

- 初来店の顧客には特に注意し、注文画面を立ち上げるところまでスタッフがフォローする

- ガラケー利用者やスマホ操作が苦手な方向けに、紙メニューや店内設置のタブレットを併用し、ハイブリッド対応を行う

- 初来店の顧客には特に注意し、注文画面を立ち上げるところまでスタッフがフォローする

- システム障害時のバックアップ

- テーブルの一部に紙メニューと呼び出しベルを常備しておき、障害時はスタッフが素早く口頭注文に切り替える

- ネットワーク二重化(Wi-Fiとモバイルルータ)やシステム運営会社との連絡手順を決めておく

- テーブルの一部に紙メニューと呼び出しベルを常備しておき、障害時はスタッフが素早く口頭注文に切り替える

5-3. 「提案機会の減少」を補う仕掛けづくり

QRコード注文では、「店舗スタッフの“おすすめ案内”が減ってしまう」という声もあります。口頭で「今日のおすすめ」を説明する機会が減ると、追加注文の促進や新メニューの告知が弱くなる可能性があるのです。

対策としては、アプリや注文画面上に「店長のおすすめ」コーナーや「新作メニューのポップアップ」を設置する、クーポン配信やプッシュ通知を行うなど、スタッフがいなくても売りたい商品をしっかりアピールできるやり方を整備すると良いでしょう。顧客が“アイドリングタイム”にスマホを触っている間に、写真や紹介文で興味を引きやすいデジタル接客が可能です。

接客の減少によるブランド体験の弱体化を防ぐため、ブランディング戦略の見直し『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』も検討しましょう。

第6章. 「QRコード注文」に関してよくある誤解や勘違い

6-1. Q:「スマホを持っていない人は注文できないのでは?」

A:紙メニューや店内タブレットとの併用が有効

QRコード注文はあくまで“スマホでセルフオーダーを行う手段”です。しかし、ガラケーやスマホを持たない顧客も一定数いるのが現実。そこで多くの飲食店では、紙メニューや店内設置のタブレットも数台用意し、デジタル機器を使わない方の注文をフォローしています。これにより「スマホがないから注文できない」という事態を防ぎ、どんな顧客でも対応できる運用モデルを確立できます。

6-2. Q:「通信料が高くなるのでは? Wi-Fi環境が必須?」

A:ほとんどの場合、通信量は微々たるもの。店内Wi-Fiがあればなお安心

QRコード読み取りやメニュー閲覧にかかる通信量は、テキストや軽量画像中心であれば大きくありません。利用者が通常のやり方でスマホプランを使っている限り、注文のみで通信量超過になるケースはまれでしょう。心配な人向けに店舗側がWi-Fi環境を整備しておくと、顧客は安心して注文操作を行えます。

6-3. Q:「個人情報が漏れる可能性はないの?」

A:基本的に“注文内容”以外の情報は取得しない仕組みが多い

QRコード注文システムは“オーダー伝票の役割”を果たすものなので、氏名や住所といった個人情報を必須入力させるケースは通常ありません。決済時に別途登録が必要な場合でも、外部決済サービスのセキュリティ基準を順守していることが多いです。とはいえ、導入前に“個人情報をどう扱うか”をシステム提供会社に確認しておくのが望ましいでしょう。

6-4. Q:「無料で使えるシステムって本当にあるの?」

A:一部のサービスには無料プランが存在。ただし機能制限に注意

QRコード注文システムの中には基本機能を無料で提供しているプランもあります。小規模店舗や実験的に始めたいオーナー向けにはメリットが大きいでしょう。ただし、無料版ではメニュー数が限られていたり、決済・POS連携などの機能を使えない場合があります。自店のオペレーション規模に合ったプランを選ぶことが大切です。

6-5. Q:「QRコード注文がめんどくさいというお客さんへの対策は?」

A:接客スタッフのサポートと“ハイブリッド運用”が鍵

どれだけ利便性をアピールしても「スマホを取り出して操作するのが面倒」という声は一定数存在します。対策としては、紙メニューやスタッフ代行の口頭オーダーも並行して実施し、顧客の望むやり方で注文できる体制を整えること。QRコード注文を押しつけず、複数の選択肢を用意しておくのがクレーム防止のポイントです。

6-6. Q:「口頭提案や接客力を発揮する場が減るのでは?」

A:セルフオーダーでオーダー業務を削減し、その分の“接客力”向上にシフト

「QRコード注文が普及するとスタッフが商品提案できなくなる」という懸念はよく聞きます。しかし、実際にはオーダー取りの負担が減る分、おすすめ料理の説明や卓回りなど“本質的な接客”に集中しやすくなる側面があります。アプリ画面上に「本日のおすすめ」を載せるなど、デジタルと口頭提案のやり方を使い分ければ、むしろ顧客体験を高めるチャンスです。

第7章. QRコードオーダーの正しいやり方を理解してお店に取り入れよう!

QRコード注文は単なるオーダーの省力化手段にとどまらず、接客品質を高め、店舗のデジタル基盤を強化する大きな可能性を秘めています。導入時にはWi-Fi環境やスタッフ教育、紙メニューなどのバックアップ体制を万全にし、運用後は定期的なシステム更新やメニュー改善を行いましょう。オーダーミスの減少や客単価アップなどの短期的な効果はもちろん、将来的には新たなリピーター獲得にもつながります。

QRコード注文導入とあわせてWeb集客施策を強化する『飲食店のWEB集客方法完全ガイド!効果的なマーケティング施策で店舗売上を増加させよう!』と、効果的な店舗運営につながります。

さらに、AI連動や個別リコメンドを組み合わせることで、より高度な顧客体験の提供も期待できます。デジタルの利便性と人間的なおもてなしを両立することが、長期的なリピーター獲得と店舗収益アップにつながる鍵です。継続的な運用改善と創意工夫こそが、飲食店DXの成果を最大化するポイントと言えるでしょう。