第1章. 競合に埋もれないための「飲食店のSEO対策」とは何か

1-1. 「グルメサイト任せ」はもう古い? 店舗独自のSEOが必要な理由

飲食店の集客といえば、かつては食べログやぐるなびなどのグルメポータルサイトに登録して上位表示を狙うのが一般的でした。しかし、最近では高額プランへの加入が半ば常識化し、費用対効果が見合わないと感じる店舗も増えています。ポータル内の競争が激化した結果、「広告費をかけても思ったほど予約が増えない」「検索順位を維持するのにコストがかかりすぎる」という声をよく耳にするようになりました。

そんな背景から、自社公式サイトを使った独自のSEO対策が改めて注目されています。自力で「Google検索の上位」に入れれば、予約サイトへの手数料や高額プランに頼らず、低コストで新規のお客様を呼び込むことが可能だからです。また、公式サイトであれば、お店のこだわりやメニューを自由に表現でき、グルメサイトでは埋もれてしまうような個性を大きくアピールできます。

1-2. 一般的なSEOとの違い──なぜ飲食店ならではの施策が必要か

ECサイトやBtoBサービスのSEOと、飲食店のSEOには大きな違いがあります。飲食店はローカルビジネスとしての性格が強く、アクセスを集めるだけでなく、実際に「今から行きたい」「週末に予約したい」というユーザーの行動を誘導できるかどうかが鍵です。こうしたローカル色の強い検索では、地名+ジャンルのキーワードや、メニュー写真、口コミ評価などがより重視される傾向にあります。

- ローカル検索との親和性

飲食店を探すユーザーは、駅名やエリア名を含めた複合キーワードで検索することが多い。「駅名+焼肉」「エリア名+貸切パーティー」など、具体的な要望に応える情報をサイトに盛り込む必要があります。 - 口コミ・レビューの影響

実店舗ビジネスでは、GoogleビジネスプロフィールやSNSなどの口コミが特に重要。単にキーワードを入れるだけでなく、評価や写真、来店レポートなどのコンテンツが大きく順位に影響する可能性があります。 - メニューや店舗紹介が主役

飲食店SEOでは、写真映えする料理や内観をしっかり見せ、ユーザーが「行きたくなる」要素を作ることが欠かせません。たとえばBtoBサイトのように製品のスペック表を並べるだけでは不十分で、情緒的魅力が大切になるのです。

SEO対策の基盤となる店舗の差別化戦略を学びたい方は、『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』の記事がおすすめです。

第2章. 飲食店のSEO対策──おさえておくべきポイント4つ

2-1. 「飲食店の認知度向上」につながる──低コストでリーチ拡大

飲食店にとって、一番困るのは「まずお店を知ってもらえない」こと。ポータルサイト上で埋もれてしまっているなら、自力で検索エンジン対策を行い、低コストでユーザーへアピールする方法が有効です。公式サイトやブログを整備し、Googleなどの検索結果で上位を獲得すると、広告費をほとんどかけずに継続的な流入が見込めます。

2-2. Google検索で飲食店を探すユーザーが増えている──グルメサイト離れのデータ

「食べログやぐるなびで検索する人が多いのでは?」と思うかもしれません。しかし最近の調査によれば、スマホで「◯◯駅+ランチ」「◯◯エリア+テイクアウト」といった直接検索をするユーザーが急増中です。背景には以下のような要因があります。

- 広告の多さへの抵抗感

グルメサイトの上部は広告枠が目立ち、なかなか本当の口コミや詳細情報にたどり着きづらいという指摘があります。 - スマホ検索の普及

その場でマップや検索を開き、すぐにヒットしたお店を探す流れが定着。ポータルサイトよりもGoogle検索やGoogleマップを使う人が増えました。 - SNS連動のしやすさ

TwitterやInstagramの投稿で店舗名を見かけると、ポータルより先にGoogleで調べる人が多いというデータもあります。

2-3. グルメサイト内の競争が激化──高額プラン問題と差別化の必要性

大手チェーンや有名店は広告費をかけて上位表示を買うことができる一方、個人店や小規模店舗が同じように資金を投下するのは容易ではありません。グルメサイト内で上位表示を獲得しても、コスト面で継続できないケースが多発しています。

2-4. 個人店ならではの魅力がアピールできる

大手チェーン店には全国的な知名度や広告費の余裕がありますが、逆に個人店や中小規模のチェーン店には「地域特有の魅力」「シェフやオーナーの人柄」「限定メニュー」など、独自の強みがあります。これらを公式サイトやブログ、SNSで深く掘り下げることができれば、検索エンジン側は「ユーザーにとって有益な情報があるページ」とみなし、上位表示に繋がりやすいのです。

第3章. 飲食店SEO対策を成功させる5ステップ

3-1. 対策するキーワードを選定する──ロングテールを意識

飲食店SEOでは、まずどのキーワードで上位表示を狙うかを決めることが重要です。特に「駅名+ジャンル+こだわり」などのロングテールキーワードは、競合が比較的少なく、検索したユーザーの来店意欲が高い傾向があります。

例:検索キーワード

- 「駅名+イタリアン+ワイン+個室」

- 「エリア名+居酒屋+女子会+コスパ」

こうした複合キーワードは、アクセス数こそビッグワードに劣る場合がありますが、予約や問い合わせに結びつきやすい点で大きなメリットがあります。無料ツール(ラッコキーワード、Ubersuggestなど)を使えば、関連語や検索ボリュームを簡単に調べられます。

3-2. 競合の記事を調査・分析する──見出しリストアップのベンチマーク

次に取り組むべきは、競合サイトの分析です。検索結果で上位表示されている他店の公式サイトやブログ記事を見て、どんな見出しや切り口で情報発信しているのかをリストアップしてみましょう。

リストアップの具体的な方法

- Google検索で「駅名+ジャンル」「エリア名+○○料理」など自店が対策したいキーワードを入力。

- 上位に表示された店舗サイトや飲食店ブログを開き、見出し(h2,h3) のタイトルや扱っているトピックをピックアップ。

- 自分のお店には足りない情報や新たなアイデアを発見し、差別化ポイントを考える。

3-3. ユーザーのニーズに沿ったコンテンツを作成する

キーワード選定や競合分析で得た情報をもとに、実際のコンテンツ(ページや記事)を作成していきます。ポイントは、ユーザーがどんな悩みや目的を持って検索しているかを常に意識すること。たとえば「駅名+デート+ディナー」と検索する人は、雰囲気の良い店内写真や個室の有無、予算感などを知りたい可能性が高いです。

3-4. 文章にタグをつける──title・hタグ等の基礎的内部施策

コンテンツを作ったら、内部施策を整えるのも忘れてはいけません。とくにtitleタグは検索結果に直接表示される重要な要素で、対策キーワードを自然に含めつつ、クリックしたくなるようなタイトルを付けましょう。

- titleタグ例:

【◯◯駅3分】本格イタリアン|ワイン好き必見の個室ダイニング – 店名 - hタグ(見出し)

ページのメインタイトルをh1に設定し、そこから下位の見出しをh2→h3→h4…という階層で整理します。Googleのクローラーはこの構造をもとにページ内容を把握するため、重複や飛び階層に注意が必要です。 - meta description

検索結果でtitleの下に表示される説明文。キーワードを散りばめつつ、短い文章でサイトの魅力を伝えるとクリック率を上げる効果が期待できます。

失敗談:キーワードの詰め込みすぎ

3-5. リライトで情報を更新する──3〜6か月目安のブラッシュアップ

SEO対策のゴールは「コンテンツを作ったら終わり」ではありません。検索エンジンは定期的な更新や新鮮な情報を評価しやすいため、3〜6か月に一度はリライトや追加記事の作成を検討しましょう。

ポイント:リライトのやり方

- 新メニューや新イベントを追加

- 古い情報や写真を差し替える

- 一般論で済ませていた部分を詳しく具体化する

第4章. 飲食店のSEO対策を成功させる3つのポイント

4-1. 被リンクを増やせるコンテンツにする──シェア設計と質重視

飲食店のSEOを強化するうえで、被リンク(バックリンク)の存在は無視できません。被リンクとは他サイトから自店のサイトへ貼られるリンクのことで、Googleなどの検索エンジンは「多くの外部サイトに紹介されているページ=評価が高い」と認識する傾向があります。特に飲食店の場合、地元メディアや食ブログ、SNSなどから自然な形でリンクを獲得すると検索順位向上に繋がりやすいです。

質の高いコンテンツづくりが鍵

4-2. SNSを活用してアクセス数を増やす──立ち上げ初期の流入確保

SEO施策は効果が出るまでに数か月かかることが多いため、立ち上げ初期にアクセスが少ないとモチベーションが下がってしまうケースがあります。そこで活用したいのがSNSです。InstagramやTwitterで拡散力を高めれば、公式サイトへのアクセスを早期にブーストできます。

- SNS投稿とサイトの連動

新メニューやイベントをSNSで告知し、「詳しい内容は公式サイトへ」とリンクを貼ると、直接流入が見込めます。また、SNSでの反応をみて「どのメニューやトピックが人気か」を把握し、それをもとにサイトのコンテンツを充実させる方法も効果的です。 - 初期キャンペーンのアイデア

- フォロワー限定クーポンを配布→利用時に「SNSを見た」と伝えてもらう

- リツイートやいいねで割引特典→SNSバズによる拡散を狙う

- フォロワー限定クーポンを配布→利用時に「SNSを見た」と伝えてもらう

筆者実例:早期売上の安定

4-3. リスティング広告も活用して短期集客を補強する

SEOは中長期的に効果を積み上げる施策ですが、「いますぐ新規客を増やしたい」「期間限定イベントをアピールしたい」などのタイミングもあります。そんなときには、検索連動型のリスティング広告(Google広告など)を併用し、短期的なアクセスと予約の底上げを狙う方法が有効です。

まず、リスティング広告を使うと、検索結果の上部や下部など、オーガニック検索より先にユーザーの目に留まりやすい位置にお店を表示できます。これは、SEO施策の効果がまだ出ていない段階でも即座に集客に繋げるチャンスをつくるという意味で大きなメリットです。

ただし、広告費用はクリックごとに発生する仕組みなので、やみくもに出稿するとコストがかさみやすい点には注意が必要です。

SEOの強化だけでなく、リスティング広告を活用して短期集客も狙いたい方は、『飲食店がやるべき広告完全ガイド!集客につながる効果的な活用方法を大公開!』の記事もおすすめです。

第5章. 飲食店のSEO対策における4つの注意点

5-1. SEO対策の知識を身につける必要がある

飲食店オーナーやスタッフが「WEB集客は難しいから」とまったく知識を持たずに進めると、業者任せになったり、間違った方法でサイトを作ってしまうリスクがあります。最低限、titleタグやメタディスクリプション、被リンクなどの基本用語は理解しておくと、外注する際もスムーズにコミュニケーションが取れます。

5-2. 定期的な更新と質の向上が不可欠

「一度サイトを作ったからOK」と放置すると、検索エンジンが鮮度の低いサイトとみなして順位を下げることがあります。メニュー変更やイベント、ブログ更新など、飲食店には意外に情報ネタが多いもの。3〜6か月に1回程度はリライトや追加コンテンツを行い、ユーザーにとって価値ある状態を維持しましょう。

5-3. すぐに効果が出るわけではない

SEOには時間がかかります。新しく記事を書いたり、サイトをリニューアルしても、検索エンジンが評価して順位を上げるまでには数週間〜数か月を要するのが一般的です。焦って「リンクを大量購入する」「自作自演の口コミを増やす」といった行為に走ると、かえって検索エンジンのペナルティを受けてしまうリスクがあります。

5-4. 定期的にSEO対策の効果を検証する

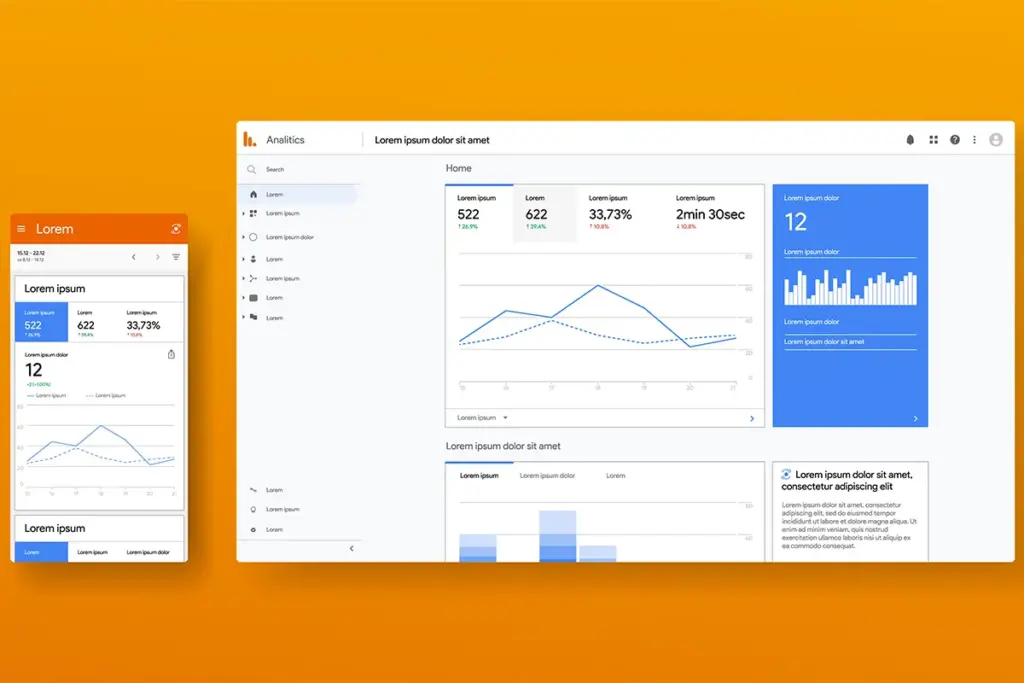

せっかく対策しても、結果を測定しなければ改善できません。Search ConsoleやGoogle Analyticsで以下をチェックし、定期的に施策を見直すことが大切です。

- 主要キーワードの掲載順位やクリック率

- アクセス数(デバイス別や曜日別などの傾向)

- 予約ページや電話リンクのコンバージョン数

第6章. SEO対策にかかる費用と結果が出るまでの時間

6-1. 自力運用 vs. 外注の費用感

飲食店オーナーがSEO対策を進めるうえで、まず気になるのが「どれくらいのコストをかければ成果が出るのか?」という部分です。大まかに分けると、自力で運用する方法と、SEOコンサルや制作会社に外注する方法の2パターンがあります。

- 自力運用のメリット・デメリット

メリット: 月々の固定費が安く済む、店舗ならではの強みを詳しく発信しやすい

デメリット: スタッフが記事作成やSNS発信に割く時間を確保しないと、更新が滞るリスクがある - 外注のメリット・デメリット

メリット: プロのノウハウで効率良くSEOが進む、デザイン面やテクニカル面を一括サポートしてもらえる

デメリット: 毎月のコンサル費や制作費が発生、コミュニケーション不足で店舗の魅力が十分伝わらない可能性

たとえばSEOコンサルを月額で依頼する場合、5万円〜15万円ほどのレンジが一つの目安です。一方、自社メンバーが週3〜4時間をSEO作業にあてれば、外注費は抑えられる反面、その分スタッフの手間が増えます。どちらの道を選ぶかは、「コストを優先するか、時間を優先するか」という経営判断が大きいと言えるでしょう。

6-2. 月々どのくらいの投資で、どれくらい効果が出るのか

「実際、広告費に数万円かけるのと、SEO対策に同額を回すのはどちらが得?」と悩む方も多いはずです。結論からいうと、SEOは即効性に欠ける反面、長期で見れば高い費用対効果が期待できるとされています。

- 成果測定の方法とKPI設定

- アクセス数:Google Analyticsでサイト全体の訪問者数を計測

- キーワード順位:Search Consoleなどで主要KWが何位にいるかをチェック

- 予約や電話問い合わせ:フォーム送信数、電話ボタンのクリック数などのコンバージョンを追跡

- アクセス数:Google Analyticsでサイト全体の訪問者数を計測

- モデルケース:月3万円の投資でアクセスが○倍に

たとえば「SNS活用+サイト更新+少額の広告出稿」で月3万円を投入した居酒屋Bでは、3か月後に「駅名+居酒屋+個室」などのキーワードで上位10位以内に入り、サイト経由の予約が倍増しました。もちろんこれは一例ですが、正しい方向で努力すれば、長期的にランニングコストを抑えた集客が叶いやすくなります。 - ポータルサイトの高額プランとの比較

たとえば月額4〜5万円のプランに加入すると、特定キーワードで上位表示されやすい反面、プランを下げればすぐに順位ダウンや露出減が起こります。一方、SEO対策に投資して公式サイトを強化しておけば、プラン変更の影響を受けずに継続的な流入が見込めるというわけです。

6-3. どれくらいの期間で結果が出るか

SEOは「時間がかかる」と言われますが、目安を知っておけばモチベーションを維持しやすいです。

- 新規サイトの場合

- 0〜3か月:インデックス登録&初期順位が定まり始める

- 3〜6か月:狙ったキーワードで徐々に順位が上昇

- 半年〜1年:更新を続ければメインKWで上位が狙える段階

- 0〜3か月:インデックス登録&初期順位が定まり始める

- 既存サイトをリニューアルする場合

- すでにドメイン評価があるため、新規サイトよりも短期間で検索順位が動き始めることが多い

- 過去のページを整理し、リライト・写真追加などを集中的に行うと効果が出やすい

- すでにドメイン評価があるため、新規サイトよりも短期間で検索順位が動き始めることが多い

- PDCAサイクルの回し方

- 月ごとにSearch Consoleでキーワード順位&クリック率を確認

- 3か月ごとの節目でリライトやカテゴリー拡充を実施

- 反応が良い記事をさらにリッチ化(写真追加・動画挿入)して問い合わせ数を伸ばす

- 月ごとにSearch Consoleでキーワード順位&クリック率を確認

第7章. 飲食店の売上に直結するSEOに強いサイト構造と導線設計

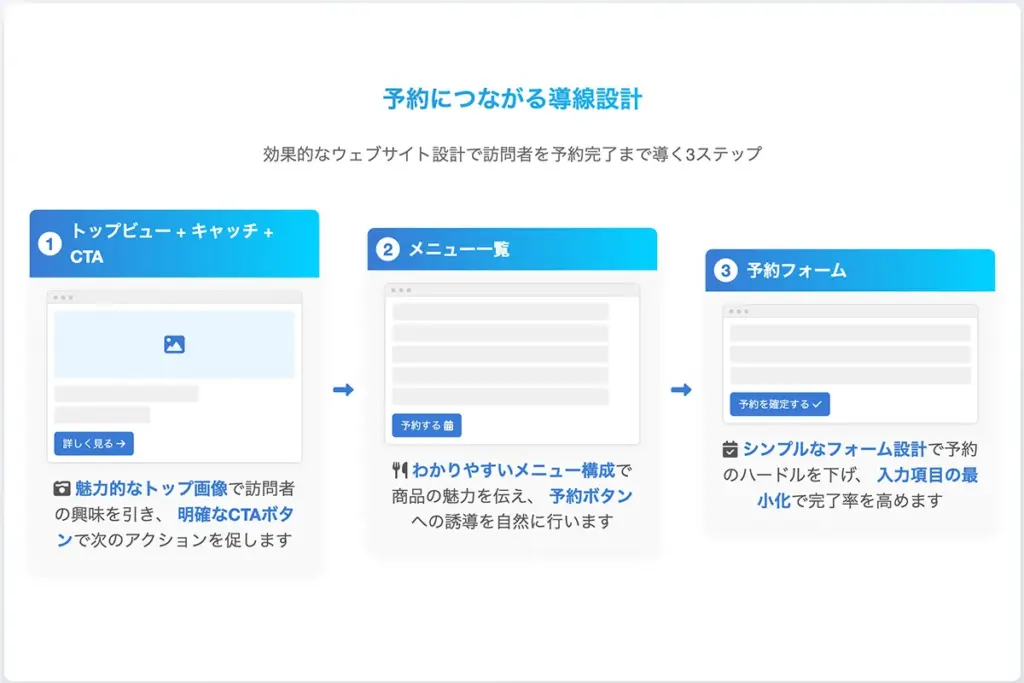

7-1. ユーザーが「予約したくなる」ページ作り

せっかくSEOでサイトに訪れても、ページ内で魅力が伝わらなかったり、予約ボタンが見当たらなければ、ユーザーは離脱してしまいます。飲食店サイトは「メニューや雰囲気を知る → 予約を決める」までの動線をいかにスムーズにするかが肝心です。

- ファーストビューにこだわる

トップページ(あるいはランディングページ)の最上部に、大きな料理写真と簡潔なキャッチコピーを配置。あわせて「予約はこちら」ボタンを目立たせることで、数秒で予約行動を促すデザインにしましょう。 - メニュー・料金表示の最適化

メニュー一覧が長文だと読み飛ばされがちなので、「写真+料理名+価格+一言アピール」を一セットにまとめると見やすいです。スマホ画面でのスクロール性を考慮し、1品ごとにブロック化するのがおすすめです。 - 予約フォームの設置と誘導

オリジナルの問い合わせフォームや外部の予約システム(TableCheckなど)を埋め込み、「ランチを予約」「ディナーを予約」「電話する」など行動パターン別のボタンを用意すると、迷わせずに済みます。

写真の品質を高めて、SEO効果と来店数をアップしたい方は、『飲食店が写真撮影を依頼する際の業者の選び方のコツと注意点!料理撮影に強いおすすめな会社も厳選してご紹介!』の記事も参考にしてみてください。

7-2. スマホ対応とページ速度を徹底する

飲食店を探すユーザーの大半はスマホからといわれており、ページ速度やUI/UXを最適化しないと大きく機会を失う恐れがあります。

- ページ読み込み時間の短縮

- 画像は事前に圧縮して軽量化

- 必要以上に動くアニメーションやスクリプトを入れない

- サーバーやCDN(コンテンツ配信ネットワーク)の導入で応答速度を向上

- 画像は事前に圧縮して軽量化

- スマホ画面での予約ボタン配置

- 画面下部に固定表示されるCTAボタン

- 大きめのタップ領域を確保し、カラーデザインで見やすく

- 画面下部に固定表示されるCTAボタン

- ユーザビリティテストの重要性

- 実際のスマホ端末で表示スピード・文字の大きさ・ボタンの押しやすさをチェック

- 身近な人にも試してもらい、離脱ポイントを洗い出す

- 実際のスマホ端末で表示スピード・文字の大きさ・ボタンの押しやすさをチェック

筆者実践談:表示速度改善

7-3. マイクロモーメントを捉える戦略

Googleが提唱する「マイクロモーメント」とは、ユーザーが「今すぐ〇〇したい」と思った瞬間の行動を捉える考え方です。飲食店の場合、「今夜の夕食をどこで食べよう?」という瞬間を掴むのがポイントになります。

- 「今すぐ行ける×ユーザーの要望」

- Wi-Fiや喫煙可否、個室の有無など、細かい店舗スペックを明示して離脱を防ぐ

- 24時まで営業・朝まで営業など時間帯情報をしっかり伝える

- Wi-Fiや喫煙可否、個室の有無など、細かい店舗スペックを明示して離脱を防ぐ

- 写真や口コミで安心感を与える

- ユーザーは初めてのお店に行く際、「雰囲気にギャップがないか」を気にするもの

- 店内写真、料理盛り付け例、スタッフ紹介などを載せて具体イメージを提供する

- ユーザーは初めてのお店に行く際、「雰囲気にギャップがないか」を気にするもの

- 即決を促す仕掛け

- 「残席わずか」「あと2テーブル空きがあります」など、リアルタイム感を演出

- 期間限定キャンペーンの終了時期を明記して、今予約しないと損だと思わせるテクニック

- 「残席わずか」「あと2テーブル空きがあります」など、リアルタイム感を演出

7-4. SEOの成功事例:都内某レストランの予約率アップ施策

実際の成功事例があるとイメージしやすいでしょう。たとえば都内のあるレストランでは、下記のような施策を行い、1か月で予約率を20%近く上げることに成功しました。

- ファーストビューで強烈アピール

- メインビジュアルに人気No.1メニューの写真を大きく表示し、「個室完備」「駅から徒歩3分」「ネット予約OK」を目立つ場所に記載

- メインビジュアルに人気No.1メニューの写真を大きく表示し、「個室完備」「駅から徒歩3分」「ネット予約OK」を目立つ場所に記載

- メニュー下にも必ず予約CTAを配置

- 料理を見て「おいしそう」と思ったらすぐに予約に進めるよう、ページをスクロールしても常に「予約ボタン」が画面下部に表示

- 料理を見て「おいしそう」と思ったらすぐに予約に進めるよう、ページをスクロールしても常に「予約ボタン」が画面下部に表示

- SNS連携+クーポン

- Instagramのストーリーズで料理動画を公開し、視聴者がそのまま公式サイトへ移動→予約フォームでクーポンコード入力→実来店に繋げる流れ

- Instagramのストーリーズで料理動画を公開し、視聴者がそのまま公式サイトへ移動→予約フォームでクーポンコード入力→実来店に繋げる流れ

結果、検索流入だけでなくSNS流入からの予約も増え、月の売上が明確にアップしたそうです。「料理写真+短いコピー+予約ボタン」の三点セットをどこでも意識するだけでも、大きな効果が期待できます。

第8章. ローカルSEO(MEO)との併用でSEOの効果を上げる

8-1. MEO(ローカル検索)とは何か

ローカルSEOとは、「地名+業態」など地域性の高い検索キーワードで上位表示を狙う施策のこと。飲食店にとっては、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)を最適化し、Googleマップ検索でも目立つようにするのが核心となります。この施策は一般にMEO(Map Engine Optimization)と呼ばれ、スマホユーザーの増加によって効果が急速に高まっています。

なぜ飲食店と相性が良いか

飲食店を探すユーザーは「今から行ける店」「今日のランチを食べられる場所」を想定していることが多い。マップ検索でトップに表示されれば、そのまま電話予約やルート案内へ繋がり、非常に高い来店率が期待できるのです。

8-2. 飲食店がMEO対策に注力すべき4つの理由

- 検索結果上部に表示されやすい

「ローカルパック」と呼ばれる上部の地図枠に掲載されると、自然検索結果よりも先に目に止まりやすい。 - 来店確度が高い

地図でルートを調べたり、営業時間をチェックする段階のユーザーは、今すぐ行動する意図が強いです。 - 費用がほとんどかからない

グルメサイトの有料プランに比べ、Googleビジネスプロフィールの登録や管理は基本無料。 - 競合がまだ弱い

地域によっては、MEOをまったく意識していない飲食店も多く、先行者が上位を取りやすい状況です。

第9章. 飲食店のSEO対策についてよくある質問

9-1. Q:SNSでバズればSEO対策は要らない?

結論としてはNGです。SNSでバズると、一時的に大きな集客が見込めるものの、話題が沈静化すれば急激にアクセスや予約が減少する“一過性の爆発”に終わる場合が多いです。一方でSEOは、検索順位を安定してキープできれば持続的な予約流入が見込めます。SNSで話題を集めつつ、公式サイトやGoogle検索でも存在感を高める「併用」ができれば、両方のルートからお客様を呼べるようになります。

9-2. Q:高評価レビューは自作すればOK?

A:これはガイドライン違反であり、検索エンジンへの不信感を招く最悪の行為です。自作口コミや友人に頼んだ“ヤラセ投稿”は、AI検知システムの発達もあって、バレる可能性が高まっています。

9-3. Q:SEOは専門的すぎて自分にはできないのではないか?

A:SEOやMEOには専門知識が必要な部分もありますが、飲食店オーナーやスタッフでも十分取り組める範囲が多くあります。

- 基本の内部施策(titleやhタグ)やキーワード選びは少し勉強すれば実践可能

- ブログやメニュー更新は、店舗スタッフが写真や想いを載せるだけでも効果大

もし限界を感じたら、外注やコンサルタントを一部活用するのもアリ。大切なのは「どこをプロに任せるか、どこは自分たちでやるか」を明確にし、無駄なコストを抑えながら運用を回すことです。

第10章. SEOを上手に活用して競合の飲食店に差をつけよう!

飲食店SEO・MEO対策を実行する上で大切なのは、「地道な継続」と「ユーザー目線」でコンテンツを磨き上げる姿勢です。ポータルサイトの上位プランに高額を投じるより、自社サイトやGoogleビジネスプロフィールを活用すれば、広告費を削減しつつ予約や来店を増やす可能性が大いにあります。さらに、地域限定や特殊なジャンルなど「競合が弱いキーワード」を意識すれば、小規模店でも上位表示を狙いやすい点が大きなメリットです。

SEOやMEOの効果はすぐには出ないかもしれません。しかし、3か月〜半年と継続するうちに、しっかり上位表示できるキーワードが増えてくるはずです。アクセスが伸びてきたらGoogle AnalyticsやSearch Consoleでデータを検証し、成功パターンをさらに強化するのも大切なポイント。

最終的に、飲食店の生命線は「実際の料理や接客の良さ」にありますが、その魅力を最大限に伝える手段として、独自SEOやMEO対策は非常に効果的です。ぜひ今回の内容を参考に、ポータルサイト任せから一歩踏み出し、自分のお店ならではの“強み”を検索経由で発信してみてください。しっかりと運用を続ければ、必ずリピーターや新規客が増えていくはずです。お店の個性が光るオンライン戦略で、今より一段上の集客と売上を目指しましょう。